chor nord xv (annenfenster)

449

4. DIE GRISAILLEVERGLASUNG DER ANNENKAPELLE

Bibliographie: Schreiber 1820, S. 240-243 (rühmt die Glasgemälde der Annenkapelle wegen ihrer Zeichnung, Farb-

gebung und guten Erhaltung als »die vorzüglichsten im Münster«, transkribiert die Texte der Spruchbänder und der

Sockelinschrift, ergänzt die Fehlstelle mit »Todtnau« und verweist hierzu auf die Todtnauer Gewerkenordnung von 1512);

Marmon 1878, S. 94-96 (nach Schreiber; erwähnt erstmals die Zahlung an Baldung für eine Visierung zu sant anna

venster)-, Baer 1889, S. 66f. (beschreibt sachkundig die technischen Besonderheiten); Robert Stiassny, Baldung-Studien,

3. Glasgemälde, in: Kunstchronik NF 6,1896, Sp. 305-307 (charakterisiert die Baldungschen Elemente der Komposition);

Gabriel von Terey, Die Gemälde des Hans Baldung gen. Grien, I, Straßburg 1897, Taf. 32 (erste photographische Abbil-

dung des Annenfensters); Geiges 1901-1904, S. 5, Abb. 11 (zur Frage der besonderen Wertschätzung); Kempf/Schuster

1906, S. 127-129 (heben die große Naturtreue in der Wiedergabe des Beiwerks hervor, nennen als Beispiel hierfür aller-

dings auch das von Heimle & Merzweiler erneuerte Andachtsbuch auf dem Fliesenboden); Geiges 1908, S. 41-81, Farb-

taf. (grundlegende Behandlung der Verglasung; würdigt diese nach einem Exkurs zum Annenkult in historischer, ästheti-

scher und technischer Hinsicht; vor allem seine detaillierten Ausführungen zur Technik sind exemplarisch; seine Erörterung

der Meisterfrage hat die Diskussion lange geprägt); Kempf 1926, S. 227 (vermutet in den vier Wappentieren auf den Flie-

sen einen Hinweis auf die Grubenbesitzer, die zugleich Mitglieder der Gesellschaft zum Gauch gewesen seien); Geiges

1931—1933, S. 223, 227-230, Abb. 543, 548-550 (greift Kempfs These auf; weist die Ausführung des Annenfensters auf

Grund einer versteckten Inschrift Jakob wechtlin zu); Fischer 1937, S. 148, Taf. 86 (nach Geiges 1908); Perseke 1941,

S. 99E, 110,115,119-121, Abb. 14-16 (bezieht die Geiges unbekannten Umzeichnungen nach Baldungs verlorener Visie-

rung in Brüssel und Paris in die Beurteilung ein und gibt sie zwei Glasmalern der Ropstein-Werkstatt, ohne die Anteile

Baldungs, Ropsteins und Wechtlins an Enwurf und Ausführung überzeugend klären zu können); Hermans 1953, S. 107-

117 (kommt nach einer genauen Analyse der Baldung- und Ropstein-Elemente im Annenfenster zu dem Schluß, daß die

Visierung Baldungs nur die Mittelgruppe gezeigt haben kann, während die für das Ganze wie die Details entscheidenden

Kartons von der Hand Ropsteins stammen); Krummer-Schroth, 1967, S. 24, 126-133 bzw. 1978, S. 13, 64-67 (folgt im

wesentlichen Hermans); Becksmann, in: Kat. Ausst. Freiburg i. Br. 1975, S. 52, Nr. 19 (referiert, ausgehend von der Mit-

telgruppe, den Forschungsstand); ders. 1995, S. 225-227,

250 (wie 1975; betont die Einhaltung glasmalerischer Ge-

staltungsprinzipien); Scholz 2000, S. 23h (geht im Wider-

spruch zu Hermans davon aus, daß Baldung nicht nur den

Entwurf für die Gesamtkomposition geliefert hat, er möchte

ihm auch die Idee zur weitgehend monochromen Gestal-

tung zuschreiben); Parello 2000, S. 52 (geht nur auf die

Helmlesche Restaurierung von 1828 ein); Mittmann 2005,

S. 26h (erste farbige Gesamtabbildung des Fensters; schreibt

die Ausführung - Krummer-Schroth 1967 folgend - ver-

sehentlich Hans Wechtlin zu).

Geschichte des Baues: Die mit dem nördlichen Quer-

haus fluchtende und nur von dort zugängliche ehemalige

Annen- und heutige Andachtskapelle (Falttaf. II, Fig. 543)

vermittelt mit ihrem nahezu quadratischen Grund- und ih-

rem zweigeschossigen Aufriß zwischen den spätromanischen

Ostteilen und dem kathedralen Chorkapellenkranz und ist

somit ein konstitutiver Bestandteil des 1354 begonnenen

Chorneubaues, auch wenn in der ersten Bauphase nur der

Fig. 543. Ehemalige Annenkapelle (sog. Alexanderchörlein) mit ur-

sprünglicher Vergitterung des Fensters im Erdgeschoß. Zustand um 1900.

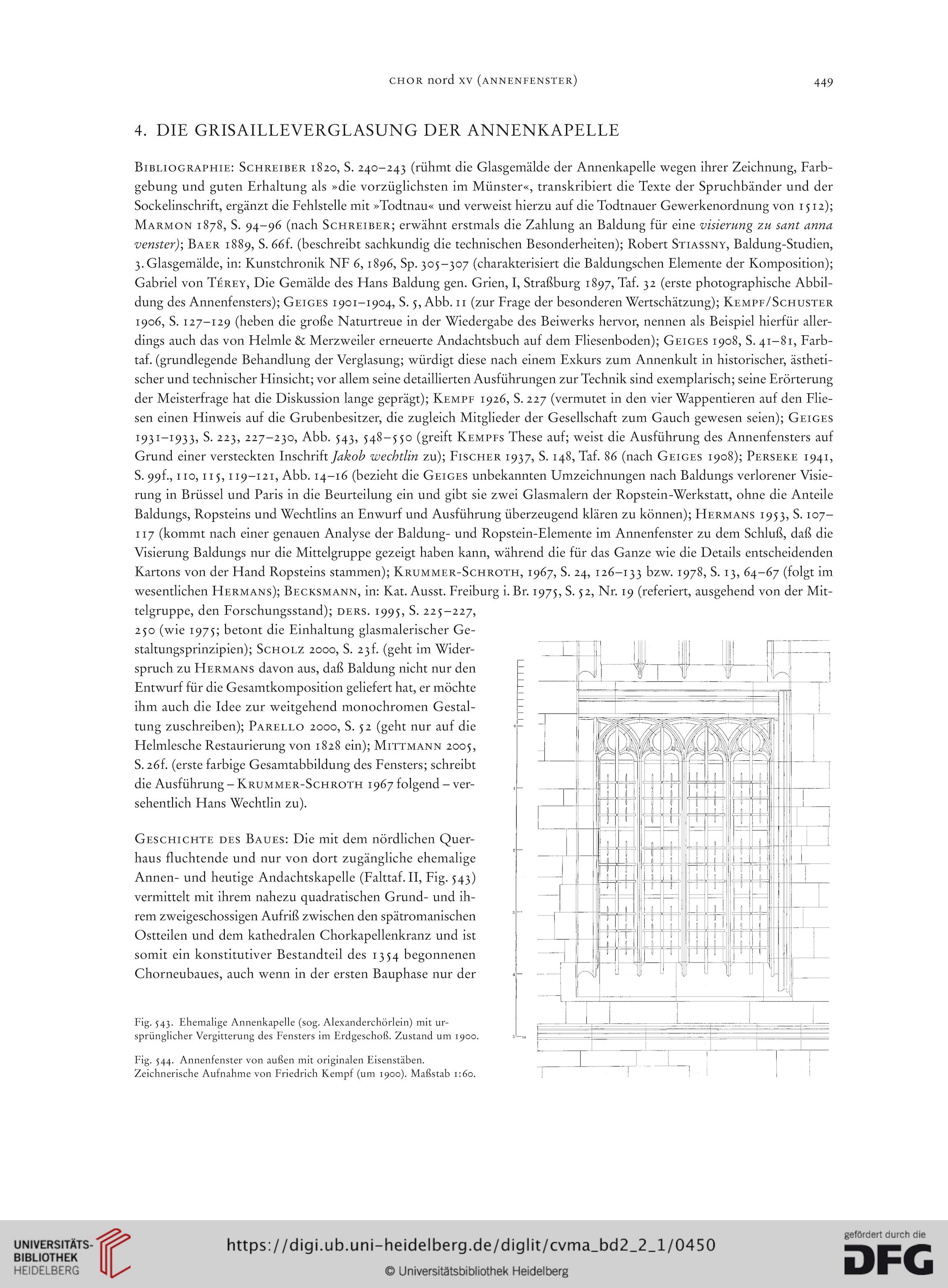

Fig. 544. Annenfenster von außen mit originalen Eisenstäben.

Zeichnerische Aufnahme von Friedrich Kempf (um 1900). Maßstab 1:60.

449

4. DIE GRISAILLEVERGLASUNG DER ANNENKAPELLE

Bibliographie: Schreiber 1820, S. 240-243 (rühmt die Glasgemälde der Annenkapelle wegen ihrer Zeichnung, Farb-

gebung und guten Erhaltung als »die vorzüglichsten im Münster«, transkribiert die Texte der Spruchbänder und der

Sockelinschrift, ergänzt die Fehlstelle mit »Todtnau« und verweist hierzu auf die Todtnauer Gewerkenordnung von 1512);

Marmon 1878, S. 94-96 (nach Schreiber; erwähnt erstmals die Zahlung an Baldung für eine Visierung zu sant anna

venster)-, Baer 1889, S. 66f. (beschreibt sachkundig die technischen Besonderheiten); Robert Stiassny, Baldung-Studien,

3. Glasgemälde, in: Kunstchronik NF 6,1896, Sp. 305-307 (charakterisiert die Baldungschen Elemente der Komposition);

Gabriel von Terey, Die Gemälde des Hans Baldung gen. Grien, I, Straßburg 1897, Taf. 32 (erste photographische Abbil-

dung des Annenfensters); Geiges 1901-1904, S. 5, Abb. 11 (zur Frage der besonderen Wertschätzung); Kempf/Schuster

1906, S. 127-129 (heben die große Naturtreue in der Wiedergabe des Beiwerks hervor, nennen als Beispiel hierfür aller-

dings auch das von Heimle & Merzweiler erneuerte Andachtsbuch auf dem Fliesenboden); Geiges 1908, S. 41-81, Farb-

taf. (grundlegende Behandlung der Verglasung; würdigt diese nach einem Exkurs zum Annenkult in historischer, ästheti-

scher und technischer Hinsicht; vor allem seine detaillierten Ausführungen zur Technik sind exemplarisch; seine Erörterung

der Meisterfrage hat die Diskussion lange geprägt); Kempf 1926, S. 227 (vermutet in den vier Wappentieren auf den Flie-

sen einen Hinweis auf die Grubenbesitzer, die zugleich Mitglieder der Gesellschaft zum Gauch gewesen seien); Geiges

1931—1933, S. 223, 227-230, Abb. 543, 548-550 (greift Kempfs These auf; weist die Ausführung des Annenfensters auf

Grund einer versteckten Inschrift Jakob wechtlin zu); Fischer 1937, S. 148, Taf. 86 (nach Geiges 1908); Perseke 1941,

S. 99E, 110,115,119-121, Abb. 14-16 (bezieht die Geiges unbekannten Umzeichnungen nach Baldungs verlorener Visie-

rung in Brüssel und Paris in die Beurteilung ein und gibt sie zwei Glasmalern der Ropstein-Werkstatt, ohne die Anteile

Baldungs, Ropsteins und Wechtlins an Enwurf und Ausführung überzeugend klären zu können); Hermans 1953, S. 107-

117 (kommt nach einer genauen Analyse der Baldung- und Ropstein-Elemente im Annenfenster zu dem Schluß, daß die

Visierung Baldungs nur die Mittelgruppe gezeigt haben kann, während die für das Ganze wie die Details entscheidenden

Kartons von der Hand Ropsteins stammen); Krummer-Schroth, 1967, S. 24, 126-133 bzw. 1978, S. 13, 64-67 (folgt im

wesentlichen Hermans); Becksmann, in: Kat. Ausst. Freiburg i. Br. 1975, S. 52, Nr. 19 (referiert, ausgehend von der Mit-

telgruppe, den Forschungsstand); ders. 1995, S. 225-227,

250 (wie 1975; betont die Einhaltung glasmalerischer Ge-

staltungsprinzipien); Scholz 2000, S. 23h (geht im Wider-

spruch zu Hermans davon aus, daß Baldung nicht nur den

Entwurf für die Gesamtkomposition geliefert hat, er möchte

ihm auch die Idee zur weitgehend monochromen Gestal-

tung zuschreiben); Parello 2000, S. 52 (geht nur auf die

Helmlesche Restaurierung von 1828 ein); Mittmann 2005,

S. 26h (erste farbige Gesamtabbildung des Fensters; schreibt

die Ausführung - Krummer-Schroth 1967 folgend - ver-

sehentlich Hans Wechtlin zu).

Geschichte des Baues: Die mit dem nördlichen Quer-

haus fluchtende und nur von dort zugängliche ehemalige

Annen- und heutige Andachtskapelle (Falttaf. II, Fig. 543)

vermittelt mit ihrem nahezu quadratischen Grund- und ih-

rem zweigeschossigen Aufriß zwischen den spätromanischen

Ostteilen und dem kathedralen Chorkapellenkranz und ist

somit ein konstitutiver Bestandteil des 1354 begonnenen

Chorneubaues, auch wenn in der ersten Bauphase nur der

Fig. 543. Ehemalige Annenkapelle (sog. Alexanderchörlein) mit ur-

sprünglicher Vergitterung des Fensters im Erdgeschoß. Zustand um 1900.

Fig. 544. Annenfenster von außen mit originalen Eisenstäben.

Zeichnerische Aufnahme von Friedrich Kempf (um 1900). Maßstab 1:60.