W

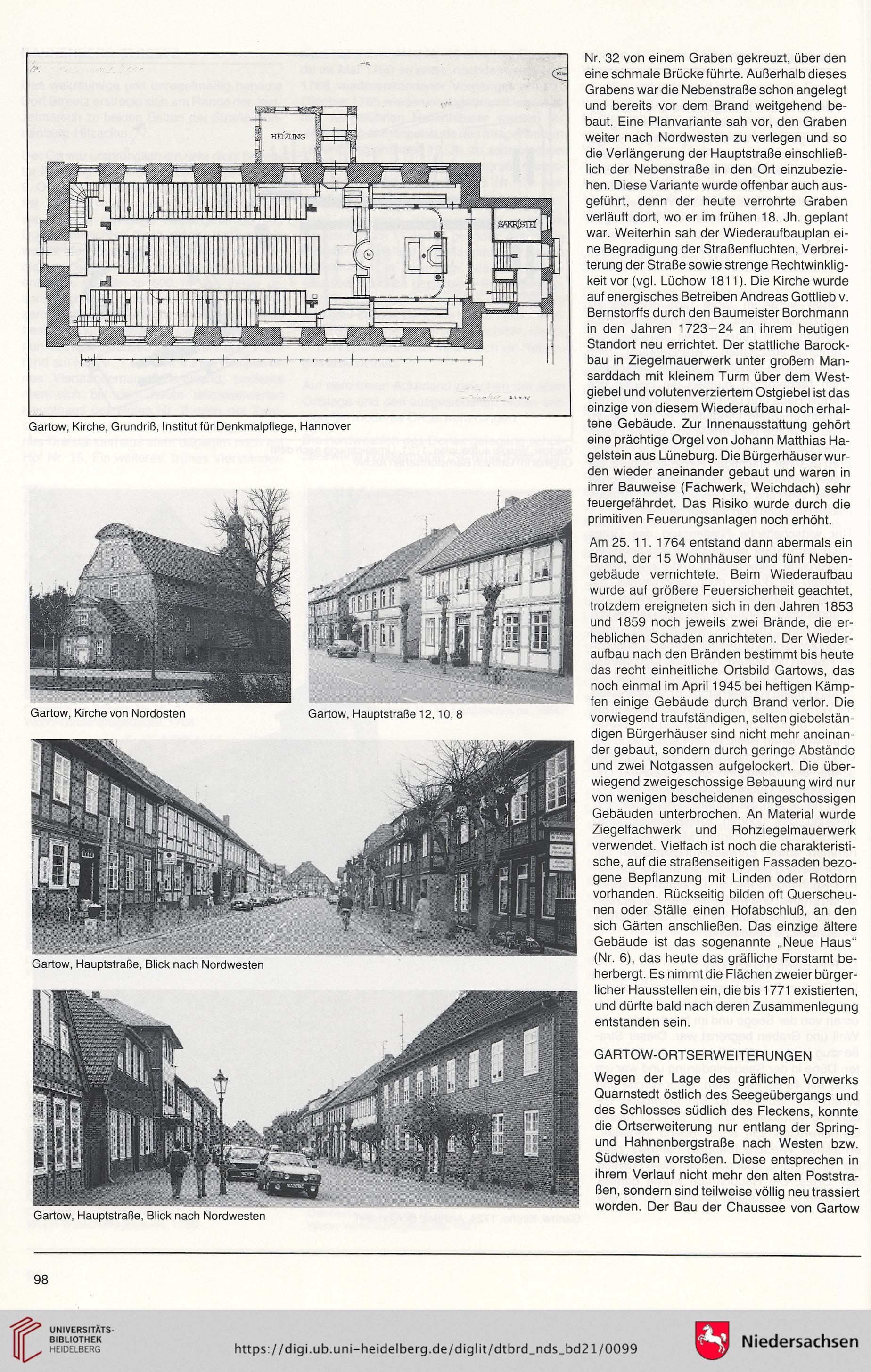

Gartow, Kirche, Grundriß, Institut für Denkmalpflege, Hannover

Gartow, Kirche von Nordosten

Gartow, Hauptstraße 12, 10, 8

Nr. 32 von einem Graben gekreuzt, über den

eine schmale Brücke führte. Außerhalb dieses

Grabens war die Nebenstraße schon angelegt

und bereits vor dem Brand weitgehend be-

baut. Eine Planvariante sah vor, den Graben

weiter nach Nordwesten zu verlegen und so

die Verlängerung der Hauptstraße einschließ-

lich der Nebenstraße in den Ort einzubezie-

hen. Diese Variante wurde offenbar auch aus-

geführt, denn der heute verrohrte Graben

verläuft dort, wo er im frühen 18. Jh. geplant

war. Weiterhin sah der Wiederaufbauplan ei-

ne Begradigung der Straßenfluchten, Verbrei-

terung der Straße sowie strenge Rechtwinklig-

keit vor (vgl. Lüchow 1811). Die Kirche wurde

auf energisches Betreiben Andreas Gottlieb v.

Bernstorffs durch den Baumeister Borchmann

in den Jahren 1723-24 an ihrem heutigen

Standort neu errichtet. Der stattliche Barock-

bau in Ziegelmauerwerk unter großem Man-

sarddach mit kleinem Turm über dem West-

giebel und volutenverziertem Ostgiebel ist das

einzige von diesem Wiederaufbau noch erhal-

tene Gebäude. Zur Innenausstattung gehört

eine prächtige Orgel von Johann Matthias Ha-

gelstein aus Lüneburg. Die Bürgerhäuser wur-

den wieder aneinander gebaut und waren in

ihrer Bauweise (Fachwerk, Weichdach) sehr

feuergefährdet. Das Risiko wurde durch die

primitiven Feuerungsanlagen noch erhöht.

Am 25. 11. 1764 entstand dann abermals ein

Brand, der 15 Wohnhäuser und fünf Neben-

gebäude vernichtete. Beim Wiederaufbau

wurde auf größere Feuersicherheit geachtet,

trotzdem ereigneten sich in den Jahren 1853

und 1859 noch jeweils zwei Brände, die er-

heblichen Schaden anrichteten. Der Wieder-

aufbau nach den Bränden bestimmt bis heute

das recht einheitliche Ortsbild Gartows, das

noch einmal im April 1945 bei heftigen Kämp-

fen einige Gebäude durch Brand verlor. Die

vorwiegend traufständigen, selten giebelstän-

digen Bürgerhäuser sind nicht mehr aneinan-

der gebaut, sondern durch geringe Abstände

und zwei Notgassen aufgelockert. Die über-

wiegend zweigeschossige Bebauung wird nur

von wenigen bescheidenen eingeschossigen

Gebäuden unterbrochen. An Material wurde

Ziegelfachwerk und Rohziegelmauerwerk

verwendet. Vielfach ist noch die charakteristi-

sche, auf die straßenseitigen Fassaden bezo-

gene Bepflanzung mit Linden oder Rotdorn

vorhanden. Rückseitig bilden oft Querscheu-

nen oder Ställe einen Hofabschluß, an den

sich Gärten anschließen. Das einzige ältere

Gebäude ist das sogenannte „Neue Haus“

(Nr. 6), das heute das gräfliche Forstamt be-

herbergt. Es nimmt die Flächen zweier bürger-

licher Hausstellen ein, die bis 1771 existierten,

und dürfte bald nach deren Zusammenlegung

entstanden sein.

GARTOW-ORTSERWEITERUNGEN

Wegen der Lage des gräflichen Vorwerks

Quarnstedt östlich des Seegeübergangs und

des Schlosses südlich des Fleckens, konnte

die Ortserweiterung nur entlang der Spring-

und Hahnenbergstraße nach Westen bzw.

Südwesten vorstoßen. Diese entsprechen in

ihrem Verlauf nicht mehr den alten Poststra-

ßen, sondern sind teilweise völlig neu trassiert

worden. Der Bau der Chaussee von Gartow

Gartow, Hauptstraße, Blick nach Nordwesten

Gartow, Hauptstraße, Blick nach Nordwesten

98