Straßenverlauf durch den unverstellten Blick auf

den von quadratischen Gefachen und mittigem

Einfahrtstor symmetrisch gegliederten Wirt-

schaftsgiebel.

Weiter westlich wird die Ortsdurchfahrt durch

die 1903 erbaute Querdurchfahrtsscheune von

Hof. Nr. 31 sowie das benachbarte repräsentati-

ve Wohnhaus von 1911 auf Hof Nr. 33 be-

stimmt, die beide die Kriegszerstörungen in die-

sem Bereich überstanden haben. Die am Stra-

ßenrand erbaute Scheune markiert auch hier die

Straßenkurve mit seinem in Fahrtrichtung ste-

henden schlichten Fachwerkgiebel. Anders der

traufständige eingeschossige Ziegelbau des

Wohnhauses dahinter, der mit seiner repräsen-

tativen Schaufassade hinter einem Vorgarten zu-

rückliegt. Er wird betont durch einen zwerch-

hausbekrönten Mittelrisalit mit offener Eingangs-

laube und ist allenthalben mit reicher Putzorna-

mentierung ausgestattet.

Der 1865 am Weg nach Vethem erbaute Gale-

rie-Holländer Windmühle fehlt seit einem Sturm

im Jahre 1956 der Kopf. Nach dem Ausbau des

Innenlebens wird sie heute als Wohnung ge-

nutzt.

WALSRODE-SIEVERDINGEN

Der kleine landwirtschaftlich geprägte Ort in

etwa zwölf Kilometern Entfernung von Walsrode

liegt in der leicht hügeligen Landschaft der

Geest von Nutzflächen der ehemaligen Heide

umgeben und eingebettet zwischen zwei

großen, zusammenhängenden Waldflächen im

Osten (Stellichter Sünder) und Westen (Lohhei-

de). Wie bei einem typischen Geestdorf hat sich

die Besiedelung haufendorfähnlich am Rande

der Feuchtgebiete eines Baches entwickelt, hier

des Idsinger Baches, der weiter südlich in die

Lehrde fließt. Sieverdingen wird, wie die Nach-

barorte (u.a. Idsingen, Stellichte) von der parallel

zur Lehrde (als westliche Kreis- und Stadtgren-

ze) verlaufenden Kreisstraße 124 erschlossen.

Die Ortschaft wird von 1316 an, zunächst als

„Synerddincghe“, später auch „Sievern“ urkund-

lich erwähnt. Sie gehörte, wie auch die Nach-

bardörfer, dem Gericht Cordingen im alten Amt

Rethem (später Fallingbostel) an, die Bewohner

waren jedoch nach Walsrode eingepfarrt.

Die im Rethemer Erbregister von 1669 erwähn-

ten elf Hofstellen waren auf die beiden Besied-

lungskerne am Anfang und Ende der heutigen

Ausdehnung entlang der S-förmig gebogenen

Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 124 verteilt.

Noch heute sind die Hofstellen hier von teil-

weise dichten Eichenhainen bestanden. Trotz

der wenig veränderten Parzellenstruktur des

Dorfes hat sich die Bebauung den zahlreichen

Modernisierungstendenzen der letzten Jahre

angepasst. Heute lassen sich daher nur noch

zwei, an den entgegen gesetzten Enden des

Dorfes, auf den ehemaligen Vollhöfen Nr. 1 und

5 fast gleichzeitig errichtete Treppenspeicher

als unveränderte Beispiele der Bebauung des

18.Jh. ausmachen. Von den beiden 1 1/2-ge-

schossigen, in Hochrähmkonstruktion mit

durchgesteckten Ankerbalken errichteten Spei-

chern, ist derjenige auf der großen bewaldeten

Hofparzelle Nr. 5 noch vollständig mit Giebel-

treppe und allseitiger Verbohlung erhalten, der

auf der früheren Vollhofstelle Nr. 1 mit Resten

der Verbohlung und ohne Treppe.

WALSRODE-STELLICHTE

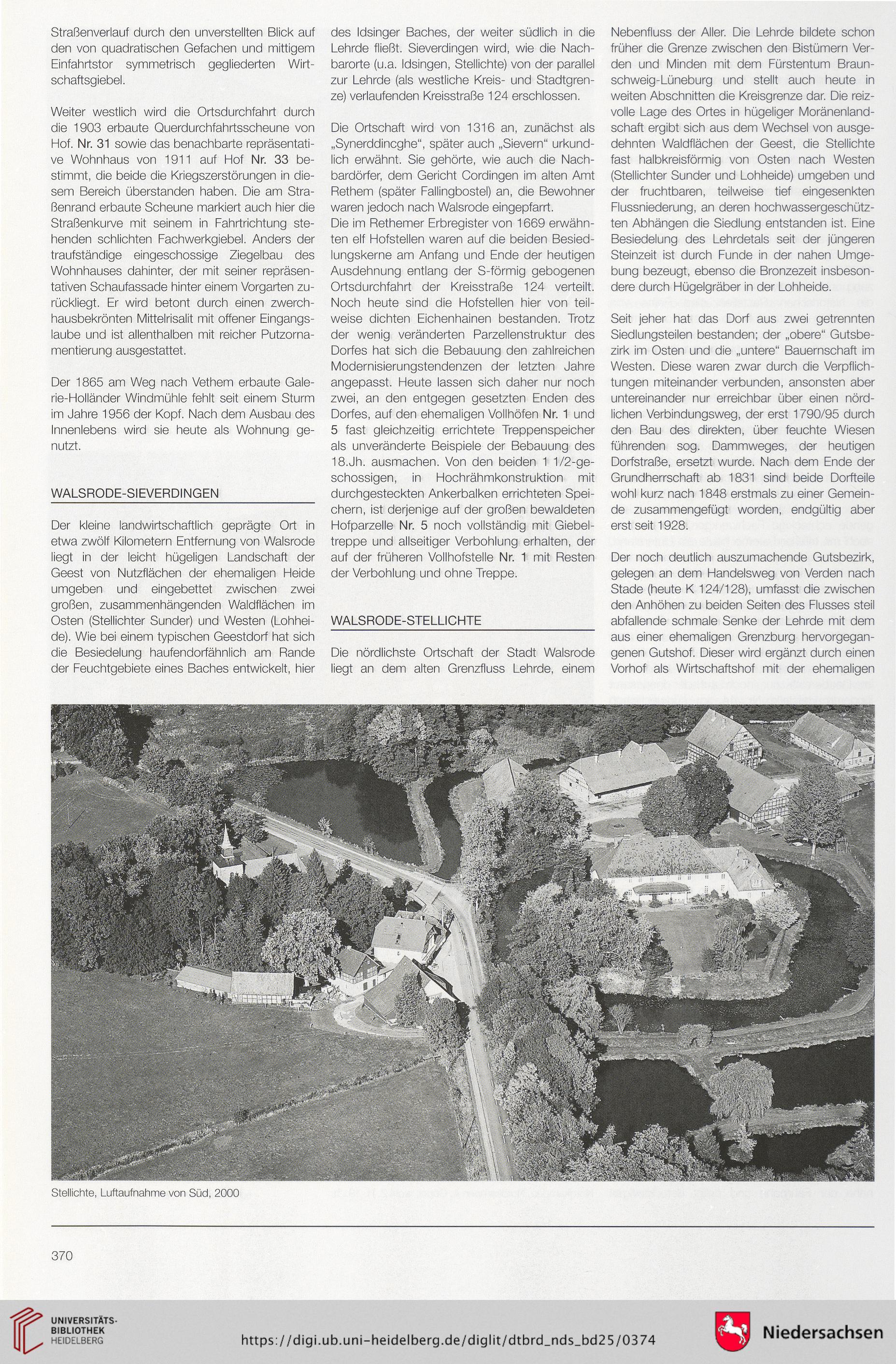

Die nördlichste Ortschaft der Stadt Walsrode

liegt an dem alten Grenzfluss Lehrde, einem

Nebenfluss der Aller. Die Lehrde bildete schon

früher die Grenze zwischen den Bistümern Ver-

den und Minden mit dem Fürstentum Braun-

schweig-Lüneburg und stellt auch heute in

weiten Abschnitten die Kreisgrenze dar. Die reiz-

volle Lage des Ortes in hügeliger Moränenland-

schaft ergibt sich aus dem Wechsel von ausge-

dehnten Waldflächen der Geest, die Stellichte

fast halbkreisförmig von Osten nach Westen

(Stellichter Sünder und Lohheide) umgeben und

der fruchtbaren, teilweise tief eingesenkten

Flussniederung, an deren hochwassergeschütz-

ten Abhängen die Siedlung entstanden ist. Eine

Besiedelung des Lehrdetals seit der jüngeren

Steinzeit ist durch Funde in der nahen Umge-

bung bezeugt, ebenso die Bronzezeit insbeson-

dere durch Hügelgräber in der Lohheide.

Seit jeher hat das Dorf aus zwei getrennten

Siedlungsteilen bestanden; der „obere“ Gutsbe-

zirk im Osten und die „untere“ Bauernschaft im

Westen. Diese waren zwar durch die Verpflich-

tungen miteinander verbunden, ansonsten aber

untereinander nur erreichbar über einen nörd-

lichen Verbindungsweg, der erst 1790/95 durch

den Bau des direkten, über feuchte Wiesen

führenden sog. Dammweges, der heutigen

Dorfstraße, ersetzt wurde. Nach dem Ende der

Grundherrschaft ab 1831 sind beide Dorfteile

wohl kurz nach 1848 erstmals zu einer Gemein-

de zusammengefügt worden, endgültig aber

erst seit 1928.

Der noch deutlich auszumachende Gutsbezirk,

gelegen an dem Handelsweg von Verden nach

Stade (heute K 124/128), umfasst die zwischen

den Anhöhen zu beiden Seiten des Flusses steil

abfallende schmale Senke der Lehrde mit dem

aus einer ehemaligen Grenzburg hervorgegan-

genen Gutshof. Dieser wird ergänzt durch einen

Vorhof als Wirtschaftshof mit der ehemaligen

Stellichte, Luftaufnahme von Süd, 2000

370

den von quadratischen Gefachen und mittigem

Einfahrtstor symmetrisch gegliederten Wirt-

schaftsgiebel.

Weiter westlich wird die Ortsdurchfahrt durch

die 1903 erbaute Querdurchfahrtsscheune von

Hof. Nr. 31 sowie das benachbarte repräsentati-

ve Wohnhaus von 1911 auf Hof Nr. 33 be-

stimmt, die beide die Kriegszerstörungen in die-

sem Bereich überstanden haben. Die am Stra-

ßenrand erbaute Scheune markiert auch hier die

Straßenkurve mit seinem in Fahrtrichtung ste-

henden schlichten Fachwerkgiebel. Anders der

traufständige eingeschossige Ziegelbau des

Wohnhauses dahinter, der mit seiner repräsen-

tativen Schaufassade hinter einem Vorgarten zu-

rückliegt. Er wird betont durch einen zwerch-

hausbekrönten Mittelrisalit mit offener Eingangs-

laube und ist allenthalben mit reicher Putzorna-

mentierung ausgestattet.

Der 1865 am Weg nach Vethem erbaute Gale-

rie-Holländer Windmühle fehlt seit einem Sturm

im Jahre 1956 der Kopf. Nach dem Ausbau des

Innenlebens wird sie heute als Wohnung ge-

nutzt.

WALSRODE-SIEVERDINGEN

Der kleine landwirtschaftlich geprägte Ort in

etwa zwölf Kilometern Entfernung von Walsrode

liegt in der leicht hügeligen Landschaft der

Geest von Nutzflächen der ehemaligen Heide

umgeben und eingebettet zwischen zwei

großen, zusammenhängenden Waldflächen im

Osten (Stellichter Sünder) und Westen (Lohhei-

de). Wie bei einem typischen Geestdorf hat sich

die Besiedelung haufendorfähnlich am Rande

der Feuchtgebiete eines Baches entwickelt, hier

des Idsinger Baches, der weiter südlich in die

Lehrde fließt. Sieverdingen wird, wie die Nach-

barorte (u.a. Idsingen, Stellichte) von der parallel

zur Lehrde (als westliche Kreis- und Stadtgren-

ze) verlaufenden Kreisstraße 124 erschlossen.

Die Ortschaft wird von 1316 an, zunächst als

„Synerddincghe“, später auch „Sievern“ urkund-

lich erwähnt. Sie gehörte, wie auch die Nach-

bardörfer, dem Gericht Cordingen im alten Amt

Rethem (später Fallingbostel) an, die Bewohner

waren jedoch nach Walsrode eingepfarrt.

Die im Rethemer Erbregister von 1669 erwähn-

ten elf Hofstellen waren auf die beiden Besied-

lungskerne am Anfang und Ende der heutigen

Ausdehnung entlang der S-förmig gebogenen

Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 124 verteilt.

Noch heute sind die Hofstellen hier von teil-

weise dichten Eichenhainen bestanden. Trotz

der wenig veränderten Parzellenstruktur des

Dorfes hat sich die Bebauung den zahlreichen

Modernisierungstendenzen der letzten Jahre

angepasst. Heute lassen sich daher nur noch

zwei, an den entgegen gesetzten Enden des

Dorfes, auf den ehemaligen Vollhöfen Nr. 1 und

5 fast gleichzeitig errichtete Treppenspeicher

als unveränderte Beispiele der Bebauung des

18.Jh. ausmachen. Von den beiden 1 1/2-ge-

schossigen, in Hochrähmkonstruktion mit

durchgesteckten Ankerbalken errichteten Spei-

chern, ist derjenige auf der großen bewaldeten

Hofparzelle Nr. 5 noch vollständig mit Giebel-

treppe und allseitiger Verbohlung erhalten, der

auf der früheren Vollhofstelle Nr. 1 mit Resten

der Verbohlung und ohne Treppe.

WALSRODE-STELLICHTE

Die nördlichste Ortschaft der Stadt Walsrode

liegt an dem alten Grenzfluss Lehrde, einem

Nebenfluss der Aller. Die Lehrde bildete schon

früher die Grenze zwischen den Bistümern Ver-

den und Minden mit dem Fürstentum Braun-

schweig-Lüneburg und stellt auch heute in

weiten Abschnitten die Kreisgrenze dar. Die reiz-

volle Lage des Ortes in hügeliger Moränenland-

schaft ergibt sich aus dem Wechsel von ausge-

dehnten Waldflächen der Geest, die Stellichte

fast halbkreisförmig von Osten nach Westen

(Stellichter Sünder und Lohheide) umgeben und

der fruchtbaren, teilweise tief eingesenkten

Flussniederung, an deren hochwassergeschütz-

ten Abhängen die Siedlung entstanden ist. Eine

Besiedelung des Lehrdetals seit der jüngeren

Steinzeit ist durch Funde in der nahen Umge-

bung bezeugt, ebenso die Bronzezeit insbeson-

dere durch Hügelgräber in der Lohheide.

Seit jeher hat das Dorf aus zwei getrennten

Siedlungsteilen bestanden; der „obere“ Gutsbe-

zirk im Osten und die „untere“ Bauernschaft im

Westen. Diese waren zwar durch die Verpflich-

tungen miteinander verbunden, ansonsten aber

untereinander nur erreichbar über einen nörd-

lichen Verbindungsweg, der erst 1790/95 durch

den Bau des direkten, über feuchte Wiesen

führenden sog. Dammweges, der heutigen

Dorfstraße, ersetzt wurde. Nach dem Ende der

Grundherrschaft ab 1831 sind beide Dorfteile

wohl kurz nach 1848 erstmals zu einer Gemein-

de zusammengefügt worden, endgültig aber

erst seit 1928.

Der noch deutlich auszumachende Gutsbezirk,

gelegen an dem Handelsweg von Verden nach

Stade (heute K 124/128), umfasst die zwischen

den Anhöhen zu beiden Seiten des Flusses steil

abfallende schmale Senke der Lehrde mit dem

aus einer ehemaligen Grenzburg hervorgegan-

genen Gutshof. Dieser wird ergänzt durch einen

Vorhof als Wirtschaftshof mit der ehemaligen

Stellichte, Luftaufnahme von Süd, 2000

370