Kirche korrespondierenden Giebel der Gro-

ßen Domsfreiheit zuwendet. Aus der Bau-

gruppe des Paulinums entwickelte sich in der

Folge die heutige Anlage des Gymnasium Ca-

rolinum an der Kleinen Domsfreiheit (s. S. 68).

Die Kuriengebäude, die die Große Domsfrei-

heit auf drei Seiten säumen, schließen sich

trotz unterschiedlicher Gestalt und Erbau-

ungszeit durch die Wahrung eines etwa glei-

chen Maßstabes zusammen, der nur durch

den großen Bau des Priesterseminars durch-

brochen wird. Nördlich des Jesuitenkollegs

wurde, nach Abbruch älterer Kuriengebäude,

1835/39 das Doppelhaus Grosse Domsfrei-

heit 2/3 als Wohnhaus des Dompastors und

Domkaplanei erbaut, ein gut proportionierter

zweigeschossiger Putzbau des ausgehenden

Klassizismus mit Sandsteingliederungen und

-einfassungen, dessen breite Fassade von elf

Achsen durch gerade Portal- und Fensterver-

dachungen in den Eingangsachsen zurück-

haltend betont ist.

An der Nordostecke der Großen Domsfreiheit

befand sich ehemals die v. Staelsche Kurie,

ein alter Domherrenhof, in dem 1859, nach

Wiederherstellung der Diözese, das bischöfli-

che Priesterseminar eingerichtet wurde. Nach

Niederlegung der Kurie 1890 führte Dombau-

meister Behnes hier einen Neubau aus, der

1892 eingeweiht werden konnte (Große

Domsfreiheit 4/6, Erweiterungsflügel 1951).

Das dreigeschossige Gebäude faßt mit zwei

Flügeln die Platzecke ein, im Winkel betont ein

gelenkartig eingestellter Achteckturm, be-

krönt von einem spitzen Turmdach, die Eck-

situation. Ein rückwärtiger Ostflügel beher-

bergt die Kapelle des Seminars. In seiner

Gestaltung weist der Bruchsteinbau ähnliche

neuromanische Formen auf, wie sie Behnes

auch in den etwa gleichzeitig entstandenen

Domnebengebäuden an Domhof und Kleiner

Domsfreiheit zur Anwendung brachte.

Das Zentrum der nördlichen Platzseite mar-

kiert das Bischöfliche Palais (Große Domsfrei-

heit 8), seitlich eingefaßt durch zwei kleinere,

nach Kriegszerstörung 1965 bzw. 1977 rekon-

struierte Kurienhäuser (Große Domsfreiheit 7

und 9). Baulicher Kern des Bischöflichen

Palais ist der ehemalige von Dorgelo’sche

Hof, eine große Domherrenkurie, die seit 1814

bischöfliche Amtswohnung war. 1882 wurde

das Haus durch Behnes umgebaut und ihm ei-

ne mit Elementen der Renaissance gestaltete,

die Unregelmäßigkeit des älteren Baus über-

spielende Schaufassade vorgelegt, die durch

Mittelrisalit und seitliche Pfeilervorlagen eine

kräftige Gliederung erhielt. Die Ziegelfassade,

deren Architekturteile und Einfassungen in

Sandstein ausgeführt sind, besitzt heute nur

noch ihr Gliederungsgerüst, während der rei-

che plastische Schmuck und alle bekrönen-

den Aufbauten oberhalb des Hauptgesimses

leider entfernt sind, sodaß der Bau viel von

seiner Blickfangfunktion am Kopf des Platzes

eingebüßt hat. Aus der älteren Bausubstanz

hat sich noch im rückwärtigen Teil des Hauses

ein zweigeschossiger Seitenflügel von 1698

erhalten.

Auf der westlichen Platzseite wahrt das 1910

erbaute Wohn- und Geschäftshaus Hasestra-

ße 46-48, das der Großen Domsfreiheit seine

Rückfront zuwendet, durch Unterteilung in

drei einzelne Baukörper mit jeweils unter-

schiedlicher Fassadengestaltung in glückli-

cher Weise die ehemalige Kleinteiligkeit der

Parzellenstruktur. Das südlich anschließende

Wohnhaus Hasestraße 45, das mit seinem

Rückgiebel zur Großen Domsfreiheit blickt,

wurde erst Ende des 18. Jh. Vikarkurie und ist

den Bürgerhäusern der Hasestraße zuzurech-

nen (s. S. 71). Ältestes erhaltenes Kurienge-

bäude am Platz ist die ehemalige Vikarie Gro-

ße Domsfreiheit 16, ein zweigeschossiges

verputztes Traufenhaus von fünf Achsen, das

wohl gegen Ende des 18. Jh. umgebaut und in

der Mittelachse um ein Sandsteinportal der

Zopfzeit bereichert wurde.

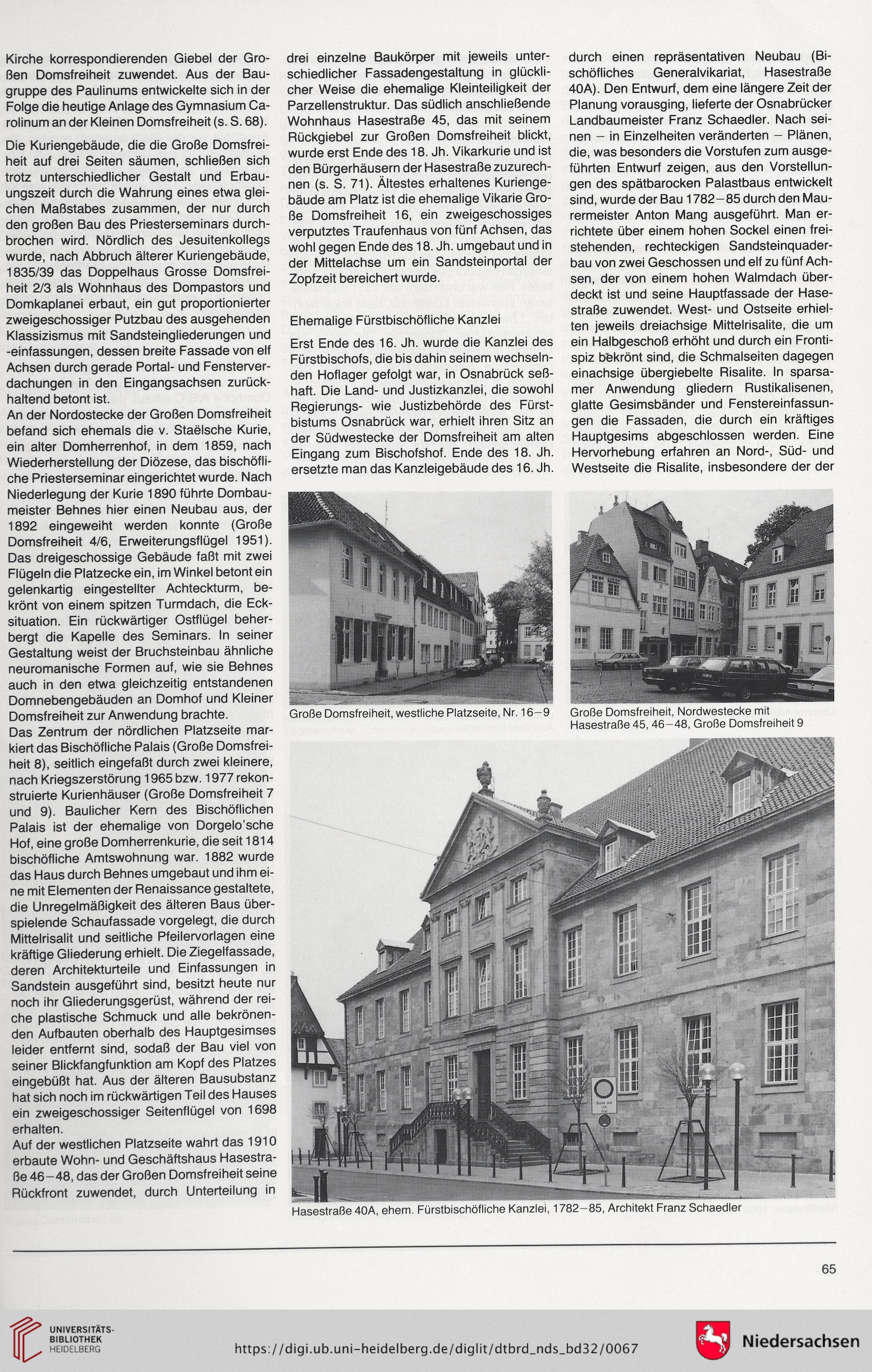

Ehemalige Fürstbischöfliche Kanzlei

Erst Ende des 16. Jh. wurde die Kanzlei des

Fürstbischofs, die bis dahin seinem wechseln-

den Hoflager gefolgt war, in Osnabrück seß-

haft. Die Land- und Justizkanzlei, die sowohl

Regierungs- wie Justizbehörde des Fürst-

bistums Osnabrück war, erhielt ihren Sitz an

der Südwestecke der Domsfreiheit am alten

Eingang zum Bischofshof. Ende des 18. Jh.

ersetzte man das Kanzleigebäude des 16. Jh.

durch einen repräsentativen Neubau (Bi-

schöfliches Generalvikariat, Hasestraße

40A). Den Entwurf, dem eine längere Zeit der

Planung vorausging, lieferte der Osnabrücker

Landbaumeister Franz Schaedler. Nach sei-

nen - in Einzelheiten veränderten - Plänen,

die, was besonders die Vorstufen zum ausge-

führten Entwurf zeigen, aus den Vorstellun-

gen des spätbarocken Palastbaus entwickelt

sind, wurde der Bau 1782-85 durch den Mau-

rermeister Anton Mang ausgeführt. Man er-

richtete über einem hohen Sockel einen frei-

stehenden, rechteckigen Sandsteinquader-

bau von zwei Geschossen und elf zu fünf Ach-

sen, der von einem hohen Walmdach über-

deckt ist und seine Hauptfassade der Hase-

straße zuwendet. West- und Ostseite erhiel-

ten jeweils dreiachsige Mittelrisalite, die um

ein Halbgeschoß erhöht und durch ein Fronti-

spiz bekrönt sind, die Schmalseiten dagegen

einachsige übergiebelte Risalite. In sparsa-

mer Anwendung gliedern Rustikalisenen,

glatte Gesimsbänder und Fenstereinfassun-

gen die Fassaden, die durch ein kräftiges

Hauptgesims abgeschlossen werden. Eine

Hervorhebung erfahren an Nord-, Süd- und

Westseite die Risalite, insbesondere der der

Große Domsfreiheit, westliche Platzseite, Nr. 16-9

Große Domsfreiheit, Nordwestecke mit

Hasestraße 45, 46-48, Große Domsfreiheit 9

Hasestraße 40A, ehern. Fürstbischöfliche Kanzlei, 1782-85, Architekt Franz Schaedler

65

ßen Domsfreiheit zuwendet. Aus der Bau-

gruppe des Paulinums entwickelte sich in der

Folge die heutige Anlage des Gymnasium Ca-

rolinum an der Kleinen Domsfreiheit (s. S. 68).

Die Kuriengebäude, die die Große Domsfrei-

heit auf drei Seiten säumen, schließen sich

trotz unterschiedlicher Gestalt und Erbau-

ungszeit durch die Wahrung eines etwa glei-

chen Maßstabes zusammen, der nur durch

den großen Bau des Priesterseminars durch-

brochen wird. Nördlich des Jesuitenkollegs

wurde, nach Abbruch älterer Kuriengebäude,

1835/39 das Doppelhaus Grosse Domsfrei-

heit 2/3 als Wohnhaus des Dompastors und

Domkaplanei erbaut, ein gut proportionierter

zweigeschossiger Putzbau des ausgehenden

Klassizismus mit Sandsteingliederungen und

-einfassungen, dessen breite Fassade von elf

Achsen durch gerade Portal- und Fensterver-

dachungen in den Eingangsachsen zurück-

haltend betont ist.

An der Nordostecke der Großen Domsfreiheit

befand sich ehemals die v. Staelsche Kurie,

ein alter Domherrenhof, in dem 1859, nach

Wiederherstellung der Diözese, das bischöfli-

che Priesterseminar eingerichtet wurde. Nach

Niederlegung der Kurie 1890 führte Dombau-

meister Behnes hier einen Neubau aus, der

1892 eingeweiht werden konnte (Große

Domsfreiheit 4/6, Erweiterungsflügel 1951).

Das dreigeschossige Gebäude faßt mit zwei

Flügeln die Platzecke ein, im Winkel betont ein

gelenkartig eingestellter Achteckturm, be-

krönt von einem spitzen Turmdach, die Eck-

situation. Ein rückwärtiger Ostflügel beher-

bergt die Kapelle des Seminars. In seiner

Gestaltung weist der Bruchsteinbau ähnliche

neuromanische Formen auf, wie sie Behnes

auch in den etwa gleichzeitig entstandenen

Domnebengebäuden an Domhof und Kleiner

Domsfreiheit zur Anwendung brachte.

Das Zentrum der nördlichen Platzseite mar-

kiert das Bischöfliche Palais (Große Domsfrei-

heit 8), seitlich eingefaßt durch zwei kleinere,

nach Kriegszerstörung 1965 bzw. 1977 rekon-

struierte Kurienhäuser (Große Domsfreiheit 7

und 9). Baulicher Kern des Bischöflichen

Palais ist der ehemalige von Dorgelo’sche

Hof, eine große Domherrenkurie, die seit 1814

bischöfliche Amtswohnung war. 1882 wurde

das Haus durch Behnes umgebaut und ihm ei-

ne mit Elementen der Renaissance gestaltete,

die Unregelmäßigkeit des älteren Baus über-

spielende Schaufassade vorgelegt, die durch

Mittelrisalit und seitliche Pfeilervorlagen eine

kräftige Gliederung erhielt. Die Ziegelfassade,

deren Architekturteile und Einfassungen in

Sandstein ausgeführt sind, besitzt heute nur

noch ihr Gliederungsgerüst, während der rei-

che plastische Schmuck und alle bekrönen-

den Aufbauten oberhalb des Hauptgesimses

leider entfernt sind, sodaß der Bau viel von

seiner Blickfangfunktion am Kopf des Platzes

eingebüßt hat. Aus der älteren Bausubstanz

hat sich noch im rückwärtigen Teil des Hauses

ein zweigeschossiger Seitenflügel von 1698

erhalten.

Auf der westlichen Platzseite wahrt das 1910

erbaute Wohn- und Geschäftshaus Hasestra-

ße 46-48, das der Großen Domsfreiheit seine

Rückfront zuwendet, durch Unterteilung in

drei einzelne Baukörper mit jeweils unter-

schiedlicher Fassadengestaltung in glückli-

cher Weise die ehemalige Kleinteiligkeit der

Parzellenstruktur. Das südlich anschließende

Wohnhaus Hasestraße 45, das mit seinem

Rückgiebel zur Großen Domsfreiheit blickt,

wurde erst Ende des 18. Jh. Vikarkurie und ist

den Bürgerhäusern der Hasestraße zuzurech-

nen (s. S. 71). Ältestes erhaltenes Kurienge-

bäude am Platz ist die ehemalige Vikarie Gro-

ße Domsfreiheit 16, ein zweigeschossiges

verputztes Traufenhaus von fünf Achsen, das

wohl gegen Ende des 18. Jh. umgebaut und in

der Mittelachse um ein Sandsteinportal der

Zopfzeit bereichert wurde.

Ehemalige Fürstbischöfliche Kanzlei

Erst Ende des 16. Jh. wurde die Kanzlei des

Fürstbischofs, die bis dahin seinem wechseln-

den Hoflager gefolgt war, in Osnabrück seß-

haft. Die Land- und Justizkanzlei, die sowohl

Regierungs- wie Justizbehörde des Fürst-

bistums Osnabrück war, erhielt ihren Sitz an

der Südwestecke der Domsfreiheit am alten

Eingang zum Bischofshof. Ende des 18. Jh.

ersetzte man das Kanzleigebäude des 16. Jh.

durch einen repräsentativen Neubau (Bi-

schöfliches Generalvikariat, Hasestraße

40A). Den Entwurf, dem eine längere Zeit der

Planung vorausging, lieferte der Osnabrücker

Landbaumeister Franz Schaedler. Nach sei-

nen - in Einzelheiten veränderten - Plänen,

die, was besonders die Vorstufen zum ausge-

führten Entwurf zeigen, aus den Vorstellun-

gen des spätbarocken Palastbaus entwickelt

sind, wurde der Bau 1782-85 durch den Mau-

rermeister Anton Mang ausgeführt. Man er-

richtete über einem hohen Sockel einen frei-

stehenden, rechteckigen Sandsteinquader-

bau von zwei Geschossen und elf zu fünf Ach-

sen, der von einem hohen Walmdach über-

deckt ist und seine Hauptfassade der Hase-

straße zuwendet. West- und Ostseite erhiel-

ten jeweils dreiachsige Mittelrisalite, die um

ein Halbgeschoß erhöht und durch ein Fronti-

spiz bekrönt sind, die Schmalseiten dagegen

einachsige übergiebelte Risalite. In sparsa-

mer Anwendung gliedern Rustikalisenen,

glatte Gesimsbänder und Fenstereinfassun-

gen die Fassaden, die durch ein kräftiges

Hauptgesims abgeschlossen werden. Eine

Hervorhebung erfahren an Nord-, Süd- und

Westseite die Risalite, insbesondere der der

Große Domsfreiheit, westliche Platzseite, Nr. 16-9

Große Domsfreiheit, Nordwestecke mit

Hasestraße 45, 46-48, Große Domsfreiheit 9

Hasestraße 40A, ehern. Fürstbischöfliche Kanzlei, 1782-85, Architekt Franz Schaedler

65