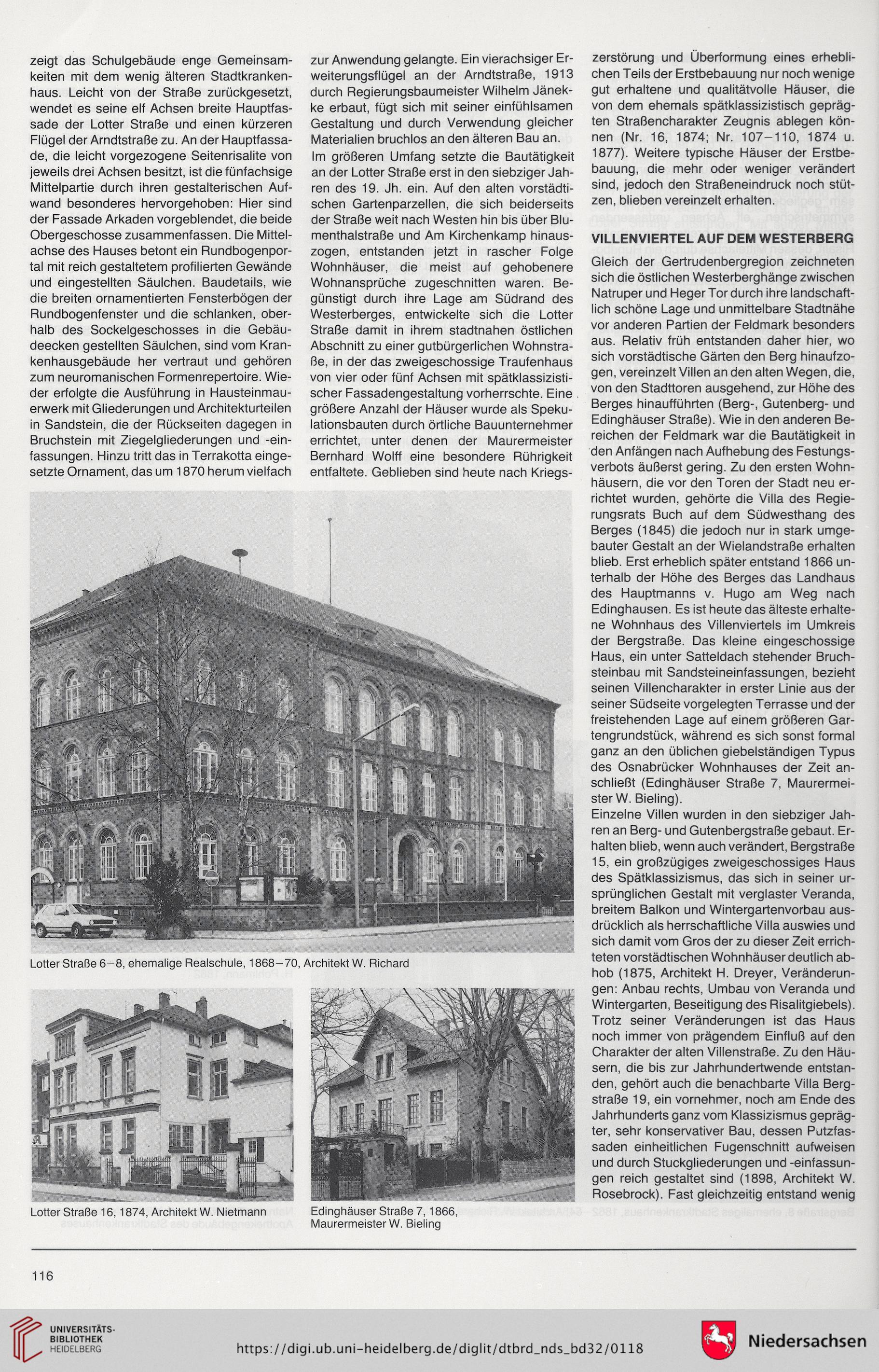

zeigt das Schulgebäude enge Gemeinsam-

keiten mit dem wenig älteren Stadtkranken-

haus. Leicht von der Straße zurückgesetzt,

wendet es seine elf Achsen breite Hauptfas-

sade der Lotter Straße und einen kürzeren

Flügel der Arndtstraße zu. An der Hauptfassa-

de, die leicht vorgezogene Seitenrisalite von

jeweils drei Achsen besitzt, ist die fünfachsige

Mittelpartie durch ihren gestalterischen Auf-

wand besonderes hervorgehoben: Hier sind

der Fassade Arkaden vorgeblendet, die beide

Obergeschosse zusammenfassen. Die Mittel-

achse des Hauses betont ein Rundbogenpor-

tal mit reich gestaltetem profilierten Gewände

und eingestellten Säulchen. Baudetails, wie

die breiten ornamentierten Fensterbögen der

Rundbogenfenster und die schlanken, ober-

halb des Sockelgeschosses in die Gebäu-

deecken gestellten Säulchen, sind vom Kran-

kenhausgebäude her vertraut und gehören

zum neuromanischen Formenrepertoire. Wie-

der erfolgte die Ausführung in Hausteinmau-

erwerk mit Gliederungen und Architekturteilen

in Sandstein, die der Rückseiten dagegen in

Bruchstein mit Ziegelgliederungen und -ein-

fassungen. Hinzu tritt das in Terrakotta einge-

setzte Ornament, das um 1870 herum vielfach

zur Anwendung gelangte. Ein vierachsiger Er-

weiterungsflügel an der Arndtstraße, 1913

durch Regierungsbaumeister Wilhelm Jänek-

ke erbaut, fügt sich mit seiner einfühlsamen

Gestaltung und durch Verwendung gleicher

Materialien bruchlos an den älteren Bau an.

Im größeren Umfang setzte die Bautätigkeit

an der Lotter Straße erst in den siebziger Jah-

ren des 19. Jh. ein. Auf den alten vorstädti-

schen Gartenparzellen, die sich beiderseits

der Straße weit nach Westen hin bis über Blu-

menthalstraße und Am Kirchenkamp hinaus-

zogen, entstanden jetzt in rascher Folge

Wohnhäuser, die meist auf gehobenere

Wohnansprüche zugeschnitten waren. Be-

günstigt durch ihre Lage am Südrand des

Westerberges, entwickelte sich die Lotter

Straße damit in ihrem stadtnahen östlichen

Abschnitt zu einer gutbürgerlichen Wohnstra-

ße, in der das zweigeschossige Traufenhaus

von vier oder fünf Achsen mit spätklassizisti-

scher Fassadengestaltung vorherrschte. Eine

größere Anzahl der Häuser wurde als Speku-

lationsbauten durch örtliche Bauunternehmer

errichtet, unter denen der Maurermeister

Bernhard Wolff eine besondere Rührigkeit

entfaltete. Geblieben sind heute nach Kriegs-

Lotter Straße 6-8, ehemalige Realschule, 1868-70, Architekt W. Richard

Lotter Straße 16,1874, Architekt W. Nietmann

Edinghäuser Straße 7,1866,

Maurermeister W. Bieling

Zerstörung und Überformung eines erhebli-

chen Teils der Erstbebauung nur noch wenige

gut erhaltene und qualitätvolle Häuser, die

von dem ehemals spätklassizistisch gepräg-

ten Straßencharakter Zeugnis ablegen kön-

nen (Nr. 16, 1874; Nr. 107-110, 1874 u.

1877). Weitere typische Häuser der Erstbe-

bauung, die mehr oder weniger verändert

sind, jedoch den Straßeneindruck noch stüt-

zen, blieben vereinzelt erhalten.

VILLENVIERTEL AUF DEM WESTERBERG

Gleich der Gertrudenbergregion zeichneten

sich die östlichen Westerberghänge zwischen

Natruper und Heger Tor durch ihre landschaft-

lich schöne Lage und unmittelbare Stadtnähe

vor anderen Partien der Feldmark besonders

aus. Relativ früh entstanden daher hier, wo

sich vorstädtische Gärten den Berg hinaufzo-

gen, vereinzelt Villen an den alten Wegen, die,

von den Stadttoren ausgehend, zur Höhe des

Berges hinaufführten (Berg-, Gutenberg- und

Edinghäuser Straße). Wie in den anderen Be-

reichen der Feldmark war die Bautätigkeit in

den Anfängen nach Aufhebung des Festungs-

verbots äußerst gering. Zu den ersten Wohn-

häusern, die vor den Toren der Stadt neu er-

richtet wurden, gehörte die Villa des Regie-

rungsrats Buch auf dem Südwesthang des

Berges (1845) die jedoch nur in stark umge-

bauter Gestalt an der Wielandstraße erhalten

blieb. Erst erheblich später entstand 1866 un-

terhalb der Höhe des Berges das Landhaus

des Hauptmanns v. Hugo am Weg nach

Edinghausen. Es ist heute das älteste erhalte-

ne Wohnhaus des Villenviertels im Umkreis

der Bergstraße. Das kleine eingeschossige

Haus, ein unter Satteldach stehender Bruch-

steinbau mit Sandsteineinfassungen, bezieht

seinen Villencharakter in erster Linie aus der

seiner Südseite vorgelegten Terrasse und der

freistehenden Lage auf einem größeren Gar-

tengrundstück, während es sich sonst formal

ganz an den üblichen giebelständigen Typus

des Osnabrücker Wohnhauses der Zeit an-

schließt (Edinghäuser Straße 7, Maurermei-

ster W. Bieling).

Einzelne Villen wurden in den siebziger Jah-

ren an Berg- und Gutenbergstraße gebaut. Er-

halten blieb, wenn auch verändert, Bergstraße

15, ein großzügiges zweigeschossiges Haus

des Spätklassizismus, das sich in seiner ur-

sprünglichen Gestalt mit verglaster Veranda,

breitem Balkon und Wintergartenvorbau aus-

drücklich als herrschaftliche Villa auswies und

sich damit vom Gros der zu dieser Zeit errich-

teten vorstädtischen Wohnhäuser deutlich ab-

hob (1875, Architekt H. Dreyer, Veränderun-

gen: Anbau rechts, Umbau von Veranda und

Wintergarten, Beseitigung des Risalitgiebels).

Trotz seiner Veränderungen ist das Haus

noch immer von prägendem Einfluß auf den

Charakter der alten Villenstraße. Zu den Häu-

sern, die bis zur Jahrhundertwende entstan-

den, gehört auch die benachbarte Villa Berg-

straße 19, ein vornehmer, noch am Ende des

Jahrhunderts ganz vom Klassizismus gepräg-

ter, sehr konservativer Bau, dessen Putzfas-

saden einheitlichen Fugenschnitt aufweisen

und durch Stuckgliederungen und -einfassun-

gen reich gestaltet sind (1898, Architekt W.

Rosebrock). Fast gleichzeitig entstand wenig

116

keiten mit dem wenig älteren Stadtkranken-

haus. Leicht von der Straße zurückgesetzt,

wendet es seine elf Achsen breite Hauptfas-

sade der Lotter Straße und einen kürzeren

Flügel der Arndtstraße zu. An der Hauptfassa-

de, die leicht vorgezogene Seitenrisalite von

jeweils drei Achsen besitzt, ist die fünfachsige

Mittelpartie durch ihren gestalterischen Auf-

wand besonderes hervorgehoben: Hier sind

der Fassade Arkaden vorgeblendet, die beide

Obergeschosse zusammenfassen. Die Mittel-

achse des Hauses betont ein Rundbogenpor-

tal mit reich gestaltetem profilierten Gewände

und eingestellten Säulchen. Baudetails, wie

die breiten ornamentierten Fensterbögen der

Rundbogenfenster und die schlanken, ober-

halb des Sockelgeschosses in die Gebäu-

deecken gestellten Säulchen, sind vom Kran-

kenhausgebäude her vertraut und gehören

zum neuromanischen Formenrepertoire. Wie-

der erfolgte die Ausführung in Hausteinmau-

erwerk mit Gliederungen und Architekturteilen

in Sandstein, die der Rückseiten dagegen in

Bruchstein mit Ziegelgliederungen und -ein-

fassungen. Hinzu tritt das in Terrakotta einge-

setzte Ornament, das um 1870 herum vielfach

zur Anwendung gelangte. Ein vierachsiger Er-

weiterungsflügel an der Arndtstraße, 1913

durch Regierungsbaumeister Wilhelm Jänek-

ke erbaut, fügt sich mit seiner einfühlsamen

Gestaltung und durch Verwendung gleicher

Materialien bruchlos an den älteren Bau an.

Im größeren Umfang setzte die Bautätigkeit

an der Lotter Straße erst in den siebziger Jah-

ren des 19. Jh. ein. Auf den alten vorstädti-

schen Gartenparzellen, die sich beiderseits

der Straße weit nach Westen hin bis über Blu-

menthalstraße und Am Kirchenkamp hinaus-

zogen, entstanden jetzt in rascher Folge

Wohnhäuser, die meist auf gehobenere

Wohnansprüche zugeschnitten waren. Be-

günstigt durch ihre Lage am Südrand des

Westerberges, entwickelte sich die Lotter

Straße damit in ihrem stadtnahen östlichen

Abschnitt zu einer gutbürgerlichen Wohnstra-

ße, in der das zweigeschossige Traufenhaus

von vier oder fünf Achsen mit spätklassizisti-

scher Fassadengestaltung vorherrschte. Eine

größere Anzahl der Häuser wurde als Speku-

lationsbauten durch örtliche Bauunternehmer

errichtet, unter denen der Maurermeister

Bernhard Wolff eine besondere Rührigkeit

entfaltete. Geblieben sind heute nach Kriegs-

Lotter Straße 6-8, ehemalige Realschule, 1868-70, Architekt W. Richard

Lotter Straße 16,1874, Architekt W. Nietmann

Edinghäuser Straße 7,1866,

Maurermeister W. Bieling

Zerstörung und Überformung eines erhebli-

chen Teils der Erstbebauung nur noch wenige

gut erhaltene und qualitätvolle Häuser, die

von dem ehemals spätklassizistisch gepräg-

ten Straßencharakter Zeugnis ablegen kön-

nen (Nr. 16, 1874; Nr. 107-110, 1874 u.

1877). Weitere typische Häuser der Erstbe-

bauung, die mehr oder weniger verändert

sind, jedoch den Straßeneindruck noch stüt-

zen, blieben vereinzelt erhalten.

VILLENVIERTEL AUF DEM WESTERBERG

Gleich der Gertrudenbergregion zeichneten

sich die östlichen Westerberghänge zwischen

Natruper und Heger Tor durch ihre landschaft-

lich schöne Lage und unmittelbare Stadtnähe

vor anderen Partien der Feldmark besonders

aus. Relativ früh entstanden daher hier, wo

sich vorstädtische Gärten den Berg hinaufzo-

gen, vereinzelt Villen an den alten Wegen, die,

von den Stadttoren ausgehend, zur Höhe des

Berges hinaufführten (Berg-, Gutenberg- und

Edinghäuser Straße). Wie in den anderen Be-

reichen der Feldmark war die Bautätigkeit in

den Anfängen nach Aufhebung des Festungs-

verbots äußerst gering. Zu den ersten Wohn-

häusern, die vor den Toren der Stadt neu er-

richtet wurden, gehörte die Villa des Regie-

rungsrats Buch auf dem Südwesthang des

Berges (1845) die jedoch nur in stark umge-

bauter Gestalt an der Wielandstraße erhalten

blieb. Erst erheblich später entstand 1866 un-

terhalb der Höhe des Berges das Landhaus

des Hauptmanns v. Hugo am Weg nach

Edinghausen. Es ist heute das älteste erhalte-

ne Wohnhaus des Villenviertels im Umkreis

der Bergstraße. Das kleine eingeschossige

Haus, ein unter Satteldach stehender Bruch-

steinbau mit Sandsteineinfassungen, bezieht

seinen Villencharakter in erster Linie aus der

seiner Südseite vorgelegten Terrasse und der

freistehenden Lage auf einem größeren Gar-

tengrundstück, während es sich sonst formal

ganz an den üblichen giebelständigen Typus

des Osnabrücker Wohnhauses der Zeit an-

schließt (Edinghäuser Straße 7, Maurermei-

ster W. Bieling).

Einzelne Villen wurden in den siebziger Jah-

ren an Berg- und Gutenbergstraße gebaut. Er-

halten blieb, wenn auch verändert, Bergstraße

15, ein großzügiges zweigeschossiges Haus

des Spätklassizismus, das sich in seiner ur-

sprünglichen Gestalt mit verglaster Veranda,

breitem Balkon und Wintergartenvorbau aus-

drücklich als herrschaftliche Villa auswies und

sich damit vom Gros der zu dieser Zeit errich-

teten vorstädtischen Wohnhäuser deutlich ab-

hob (1875, Architekt H. Dreyer, Veränderun-

gen: Anbau rechts, Umbau von Veranda und

Wintergarten, Beseitigung des Risalitgiebels).

Trotz seiner Veränderungen ist das Haus

noch immer von prägendem Einfluß auf den

Charakter der alten Villenstraße. Zu den Häu-

sern, die bis zur Jahrhundertwende entstan-

den, gehört auch die benachbarte Villa Berg-

straße 19, ein vornehmer, noch am Ende des

Jahrhunderts ganz vom Klassizismus gepräg-

ter, sehr konservativer Bau, dessen Putzfas-

saden einheitlichen Fugenschnitt aufweisen

und durch Stuckgliederungen und -einfassun-

gen reich gestaltet sind (1898, Architekt W.

Rosebrock). Fast gleichzeitig entstand wenig

116