64

DER KUNSTGEWERBLICHE GESCHMACK IN ENGLAND.

Elb- und Wesermarschen, kennen, hatte bekannt-

lich die antiken Ordnungen und ßauglieder, die

Säulen, Kapitelle, Gesimse und Profile, in meister-

licher Weise dem Material des Holzes anzupassen

gewusst; echt tischlermäßig wie die Bauformen waren

auch die Ziermotive der

Hochrenaissance vereinfacht

und verarbeitet worden, die

Hermen und Karyatiden, die

crrottesken Figuren und Mas-

ken, die Laubfriese und das

Rollwerk. Dieser flämische

Stil ward unter Elisabeth

und Jakob I. in England

heimisch (daher Elizabe-

thean und Jacobean Style ge-

nannt); allerdings in allen

Stücken stark vergröbert.

Die Profile wurden plumper,

die Pfosten der Betten und

Büffettschränke dick ge-

dreht; die Schnitzereien der

Flächen verlieren das feinere

Relief und ziehen sich kerb-

schnittartig und einförmig

über die Füllungen und das

Rahmenwerk hin. Diese

handwerksmäßige Verzier-

ungsweise ward auf die we-

nigen, derben Typen von

Schrank, Tisch, Bett und

Stuhl angewendet, die den

damals bescheidenen An-

sprüchen an Bequemlichkeit

genügten; wir können sie in

einigen neueren Aufnahmen

studiren1) und finden, dass

sie sich bis tief in das

17. Jahrhundert und länger

gehalten haben.

Die modernen Architek-

ten kannten die feineren fest-

ländischen Vorbilder dieser

Renaissance zu gut, um an

allen diesen nationalen Derb-

heiten festzuhalten. Aber

die flachen Schnitzereien, die schlicht gedrehten

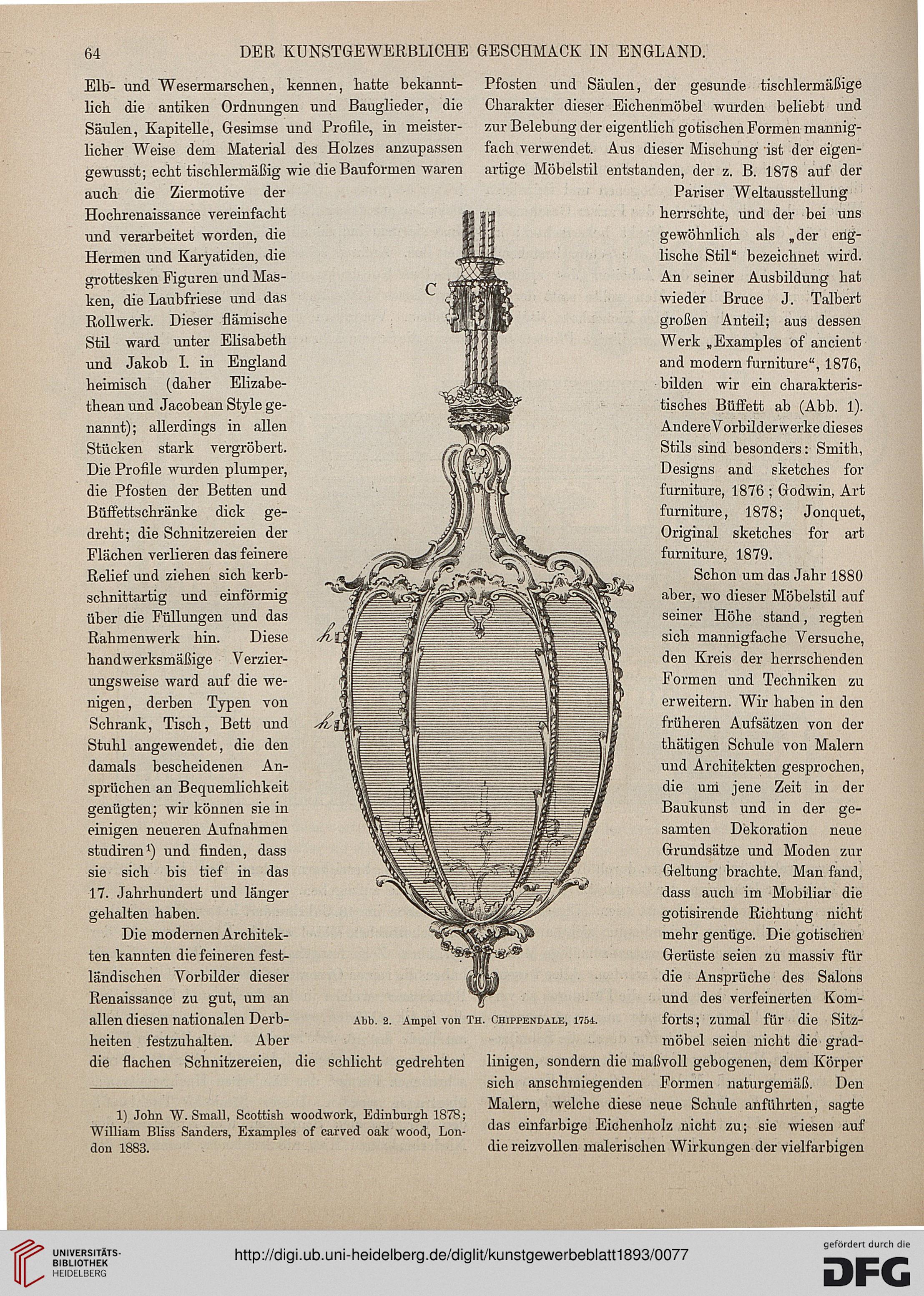

Abb. 2. Ampel von Th. Chippendale, 1754.

1) John W. Small, Scottish woodwork, Edinburgh 1878;

William Bliss Sanders, Examples of carved oak wood, Lon-

don 1883.

Pfosten und Säulen, der gesunde tischlermäßige

Charakter dieser Eichenmöbel wurden beliebt und

zur Belebung der eigentlich gotischen Formen mannig-

fach verwendet. Aus dieser Mischung ist der eigen-

artige Möbelstil entstanden, der z. B. 1878 auf der

Pariser Weltausstellung

herrschte, und der bei uns

gewöhnlich als „der eng-

lische Stil" bezeichnet wird.

An seiner Ausbildung hat

wieder Bruce J. Talbert

großen Anteil; aus dessen

Werk „Examples of ancient

and modern furniture", 1876,

bilden wir ein charakteris-

tisches Buffett ab (Abb. 1).

Andere Vorbilderwerke dieses

Stils sind besonders: Smith,

Designs and sketches for

furniture, 1876 ; Godwin, Art

furniture, 1878; Jonquet,

Original sketches for art

furniture, 1879.

Schon um das Jahr 1880

aber, wo dieser Möbelstil auf

seiner Höhe stand, regten

sich mannigfache Versuche,

den Kreis der herrschenden

Formen und Techniken zu

erweitern. Wir haben in den

früheren Aufsätzen von der

thätigen Schule von Malern

und Architekten gesprochen,

die um jene Zeit in der

Baukunst und in der ge-

samten Dekoration neue

Grundsätze und Moden zur

Geltung brachte. Man fand,

dass auch im Mobiliar die

gotisirende Richtung nicht

mehr genüge. Die gotischen

Gerüste seien zu massiv für

die Ansprüche des Salons

und des verfeinerten Kom-

forts ; zumal für die Sitz-

möbel seien nicht die grad-

linigen, sondern die maßvoll gebogenen, dem Körper

sich anschmiegenden Formen naturgemäß. Den

Malern, welche diese neue Schule anführten, sagte

das einfarbige Eichenholz nicht zu; sie wiesen auf

die reizvollen malerischen Wirkungen der vielfarbigen

DER KUNSTGEWERBLICHE GESCHMACK IN ENGLAND.

Elb- und Wesermarschen, kennen, hatte bekannt-

lich die antiken Ordnungen und ßauglieder, die

Säulen, Kapitelle, Gesimse und Profile, in meister-

licher Weise dem Material des Holzes anzupassen

gewusst; echt tischlermäßig wie die Bauformen waren

auch die Ziermotive der

Hochrenaissance vereinfacht

und verarbeitet worden, die

Hermen und Karyatiden, die

crrottesken Figuren und Mas-

ken, die Laubfriese und das

Rollwerk. Dieser flämische

Stil ward unter Elisabeth

und Jakob I. in England

heimisch (daher Elizabe-

thean und Jacobean Style ge-

nannt); allerdings in allen

Stücken stark vergröbert.

Die Profile wurden plumper,

die Pfosten der Betten und

Büffettschränke dick ge-

dreht; die Schnitzereien der

Flächen verlieren das feinere

Relief und ziehen sich kerb-

schnittartig und einförmig

über die Füllungen und das

Rahmenwerk hin. Diese

handwerksmäßige Verzier-

ungsweise ward auf die we-

nigen, derben Typen von

Schrank, Tisch, Bett und

Stuhl angewendet, die den

damals bescheidenen An-

sprüchen an Bequemlichkeit

genügten; wir können sie in

einigen neueren Aufnahmen

studiren1) und finden, dass

sie sich bis tief in das

17. Jahrhundert und länger

gehalten haben.

Die modernen Architek-

ten kannten die feineren fest-

ländischen Vorbilder dieser

Renaissance zu gut, um an

allen diesen nationalen Derb-

heiten festzuhalten. Aber

die flachen Schnitzereien, die schlicht gedrehten

Abb. 2. Ampel von Th. Chippendale, 1754.

1) John W. Small, Scottish woodwork, Edinburgh 1878;

William Bliss Sanders, Examples of carved oak wood, Lon-

don 1883.

Pfosten und Säulen, der gesunde tischlermäßige

Charakter dieser Eichenmöbel wurden beliebt und

zur Belebung der eigentlich gotischen Formen mannig-

fach verwendet. Aus dieser Mischung ist der eigen-

artige Möbelstil entstanden, der z. B. 1878 auf der

Pariser Weltausstellung

herrschte, und der bei uns

gewöhnlich als „der eng-

lische Stil" bezeichnet wird.

An seiner Ausbildung hat

wieder Bruce J. Talbert

großen Anteil; aus dessen

Werk „Examples of ancient

and modern furniture", 1876,

bilden wir ein charakteris-

tisches Buffett ab (Abb. 1).

Andere Vorbilderwerke dieses

Stils sind besonders: Smith,

Designs and sketches for

furniture, 1876 ; Godwin, Art

furniture, 1878; Jonquet,

Original sketches for art

furniture, 1879.

Schon um das Jahr 1880

aber, wo dieser Möbelstil auf

seiner Höhe stand, regten

sich mannigfache Versuche,

den Kreis der herrschenden

Formen und Techniken zu

erweitern. Wir haben in den

früheren Aufsätzen von der

thätigen Schule von Malern

und Architekten gesprochen,

die um jene Zeit in der

Baukunst und in der ge-

samten Dekoration neue

Grundsätze und Moden zur

Geltung brachte. Man fand,

dass auch im Mobiliar die

gotisirende Richtung nicht

mehr genüge. Die gotischen

Gerüste seien zu massiv für

die Ansprüche des Salons

und des verfeinerten Kom-

forts ; zumal für die Sitz-

möbel seien nicht die grad-

linigen, sondern die maßvoll gebogenen, dem Körper

sich anschmiegenden Formen naturgemäß. Den

Malern, welche diese neue Schule anführten, sagte

das einfarbige Eichenholz nicht zu; sie wiesen auf

die reizvollen malerischen Wirkungen der vielfarbigen