66

DER KUNSTGEWERBLICHE GESCHMACK IN ENGLAND.

Das bekannteste und umfassendste dieser Werke

ist das große Möbelbuch des Thomas Chippendale,

„The Gentleman and Cabinet Maker's Director",

1754 zuerst erschienen, dann 1759 und 1762 neu

aufgelegt.1) Es enthält alle gangbaren Möbeltypen

penny ein Werk über „Chinesische und gotische

Architektur mit entsprechenden Ornamenten" heraus-

gegeben. Überdies finden sich in Chippendale's

Werk auch Erinnerungen an den Geschmack der

Queen Anne; die Stühle z. B., welche für den Meister

der Zeit für den schon sehr komplicirten Bedarf besonders bezeichnend sind (Abb. 3), hängen durch

die allgemeine Form der Lehnen (breites Mittel-

stück zwischen zwei schmalen Streben), durch die

Kurven und die Bandmotive mit dem Stil Louis XIV

zusammen. Trotz dieser seltsamen Motive werden

diese Stühle beute mit Recht hoch geschätzt. Sie

sind bequem, da

sich die weichen,

gefälligen Kur-

ven mit ihrer

flachen Schnit-

zerei dem Rücken

gut anschmiegen,

und die tiefe

Beizung giebt

dem Holz einen

warmen, maleri-

schen Ton. Gut

gearbeitete Ko-

pien können diese

Vorzüge errei-

chen; jedoch für

billigere Arbeit

ist das durch-

brochene dünne

Gefüge so unge-

eignet wie mög-

lich.

Abgesehen von

diesen Stühlen

sind Rokokomö-

bel aus England

spärlich erhal-

ten. Sie sind dort

früh durch klassi-

erende Formen abgelöst worden, welche dem natio-

nalen Empfinden und namentlich dem herrschen-

den architektonischen Geschmack besser zusagten.

Die Anregungen des französischen Louis XVI-Stils,

der in Paris seit 1760 unbedingt gültig geworden

war, wurden in England willig aufgenommen, unter-

stützt von den englischen Architekten, welche früh

einem strengen, dem späteren Empire-Stile ver-

wandten Klassicismus huldigten. Die Möbel in dem

großen Architekturwerk der Brüder Adam (1773 bis

1779) ahmen die Antike weit peinlicber nach als

des Wohn- und Schlafzimmers, darunter manche

überraschenden Vorrichtungen, z. B. an Schreib-

tischen, Toiletten etc. Seine Formen sind nicht nur

für ihn, sondern auch für seine Genossen charakte-

ristisch. Das Rokoko wendet er besonders an den ge-

bogenen Möbeln

an, an Kommo-

den , Schreib-

tischen , Sofas,

Polsterstühlen

u. a., meist in

stark vorge-

schrittener Auf-

fassung, hin und

wieder auch

schlicht gefällig

(z. B. in einer

Ampel Abb. 2);

dieses Muschel-

werk unter-

mischt er aber

in ganz naiver

Willkür mit zwei

anderen, damals

modischenStilen,

mit gotischen Mo-

tiven, Spitzbo-

gen, Krabben etc.,

und mit chinesi-

sclien Reminis-

cenzen, Stab-

werk, Netzen,

allerhand ver-

schobenen ecki-

gen Formen, die er namentlich für Tische, Stühle

und Etageren geeignet hält. Diese Stilmischung

hatte er schon auf dem Titel angekündigt, wo er

Möbel verspricht „in the Gothic, Chinese and modern

taste"; doch hat er diese Mischung nicht selber er-

funden, denn schon 1752 hatten W. und T. Half-

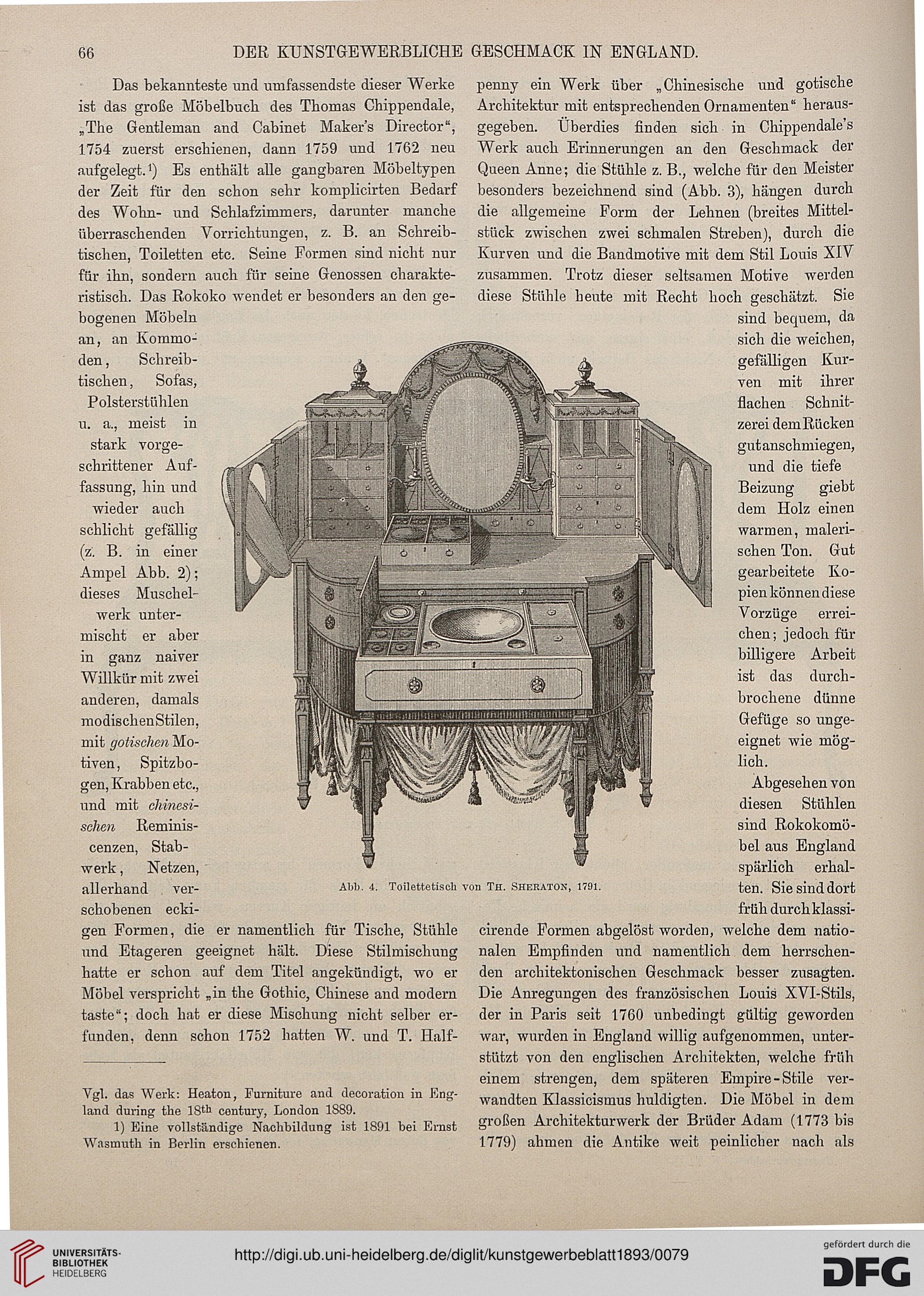

AM). 4. Toilettetisch von Th. Sheraton, 1791.

Vgl. das Werk: Heaton, Furniture and decoration in Eng-

land during the 18th Century, London 1889.

1) Eine vollständige Nachbildung ist 1891 bei Ernst

Wasmuth in Berlin erschienen.

DER KUNSTGEWERBLICHE GESCHMACK IN ENGLAND.

Das bekannteste und umfassendste dieser Werke

ist das große Möbelbuch des Thomas Chippendale,

„The Gentleman and Cabinet Maker's Director",

1754 zuerst erschienen, dann 1759 und 1762 neu

aufgelegt.1) Es enthält alle gangbaren Möbeltypen

penny ein Werk über „Chinesische und gotische

Architektur mit entsprechenden Ornamenten" heraus-

gegeben. Überdies finden sich in Chippendale's

Werk auch Erinnerungen an den Geschmack der

Queen Anne; die Stühle z. B., welche für den Meister

der Zeit für den schon sehr komplicirten Bedarf besonders bezeichnend sind (Abb. 3), hängen durch

die allgemeine Form der Lehnen (breites Mittel-

stück zwischen zwei schmalen Streben), durch die

Kurven und die Bandmotive mit dem Stil Louis XIV

zusammen. Trotz dieser seltsamen Motive werden

diese Stühle beute mit Recht hoch geschätzt. Sie

sind bequem, da

sich die weichen,

gefälligen Kur-

ven mit ihrer

flachen Schnit-

zerei dem Rücken

gut anschmiegen,

und die tiefe

Beizung giebt

dem Holz einen

warmen, maleri-

schen Ton. Gut

gearbeitete Ko-

pien können diese

Vorzüge errei-

chen; jedoch für

billigere Arbeit

ist das durch-

brochene dünne

Gefüge so unge-

eignet wie mög-

lich.

Abgesehen von

diesen Stühlen

sind Rokokomö-

bel aus England

spärlich erhal-

ten. Sie sind dort

früh durch klassi-

erende Formen abgelöst worden, welche dem natio-

nalen Empfinden und namentlich dem herrschen-

den architektonischen Geschmack besser zusagten.

Die Anregungen des französischen Louis XVI-Stils,

der in Paris seit 1760 unbedingt gültig geworden

war, wurden in England willig aufgenommen, unter-

stützt von den englischen Architekten, welche früh

einem strengen, dem späteren Empire-Stile ver-

wandten Klassicismus huldigten. Die Möbel in dem

großen Architekturwerk der Brüder Adam (1773 bis

1779) ahmen die Antike weit peinlicber nach als

des Wohn- und Schlafzimmers, darunter manche

überraschenden Vorrichtungen, z. B. an Schreib-

tischen, Toiletten etc. Seine Formen sind nicht nur

für ihn, sondern auch für seine Genossen charakte-

ristisch. Das Rokoko wendet er besonders an den ge-

bogenen Möbeln

an, an Kommo-

den , Schreib-

tischen , Sofas,

Polsterstühlen

u. a., meist in

stark vorge-

schrittener Auf-

fassung, hin und

wieder auch

schlicht gefällig

(z. B. in einer

Ampel Abb. 2);

dieses Muschel-

werk unter-

mischt er aber

in ganz naiver

Willkür mit zwei

anderen, damals

modischenStilen,

mit gotischen Mo-

tiven, Spitzbo-

gen, Krabben etc.,

und mit chinesi-

sclien Reminis-

cenzen, Stab-

werk, Netzen,

allerhand ver-

schobenen ecki-

gen Formen, die er namentlich für Tische, Stühle

und Etageren geeignet hält. Diese Stilmischung

hatte er schon auf dem Titel angekündigt, wo er

Möbel verspricht „in the Gothic, Chinese and modern

taste"; doch hat er diese Mischung nicht selber er-

funden, denn schon 1752 hatten W. und T. Half-

AM). 4. Toilettetisch von Th. Sheraton, 1791.

Vgl. das Werk: Heaton, Furniture and decoration in Eng-

land during the 18th Century, London 1889.

1) Eine vollständige Nachbildung ist 1891 bei Ernst

Wasmuth in Berlin erschienen.