GARTENKUNST

31

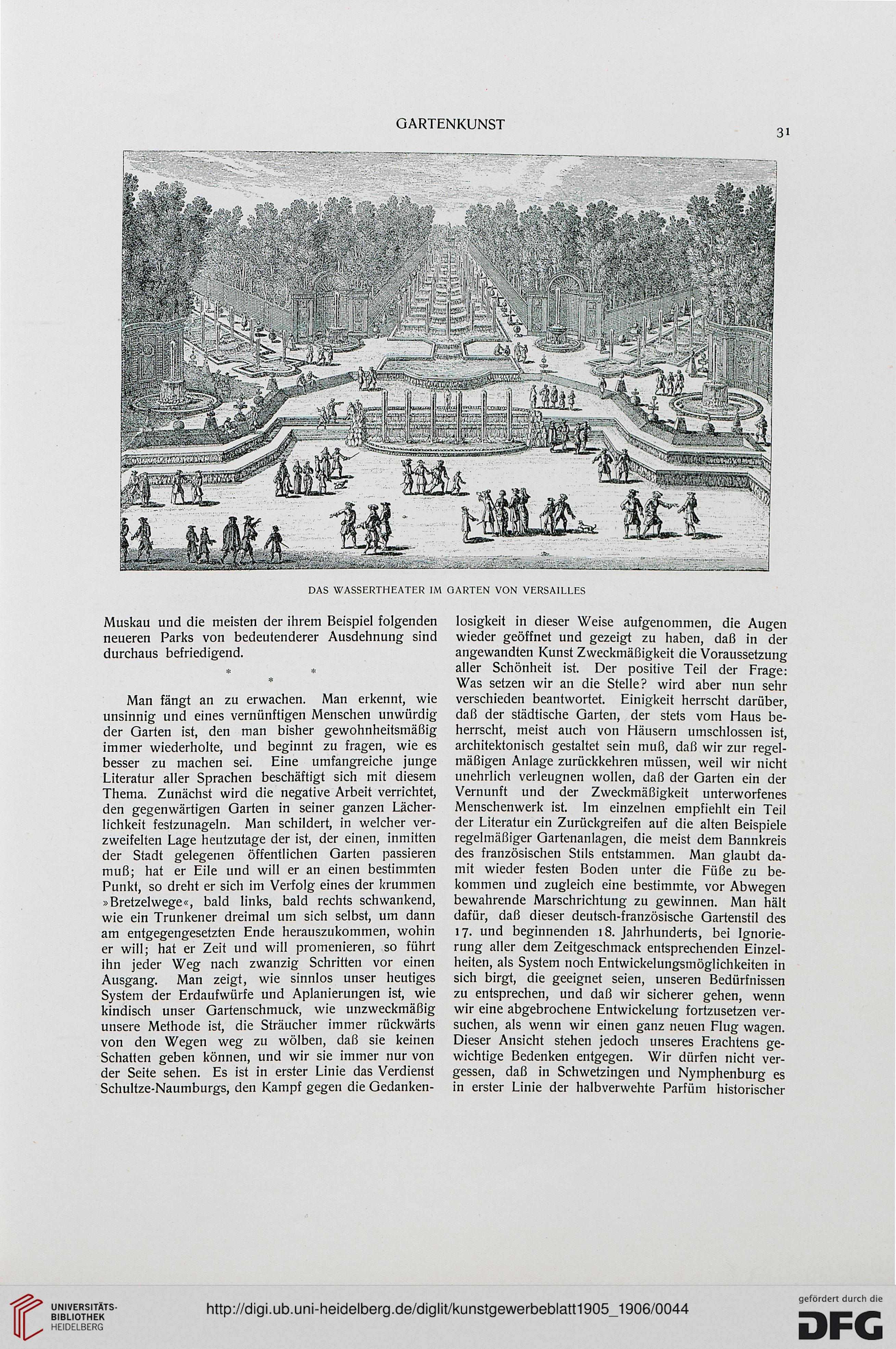

DAS WASSERTHEATER IM GARTEN VON VERSAILLES

Muskau und die meisten der ihrem Beispiel folgenden

neueren Parks von bedeutenderer Ausdehnung sind

durchaus befriedigend.

Man fängt an zu erwachen. Man erkennt, wie

unsinnig und eines vernünftigen Menschen unwürdig

der Garten ist, den man bisher gewohnheitsmäßig

immer wiederholte, und beginnt zu fragen, wie es

besser zu machen sei. Eine umfangreiche junge

Literatur aller Sprachen beschäftigt sich mit diesem

Thema. Zunächst wird die negative Arbeit verrichtet,

den gegenwärtigen Garten in seiner ganzen Lächer-

lichkeit festzunageln. Man schildert, in welcher ver-

zweifelten Lage heutzutage der ist, der einen, inmitten

der Stadt gelegenen öffentlichen Garten passieren

muß; hat er Eile und will er an einen bestimmten

Punkt, so dreht er sich im Verfolg eines der krummen

»Bretzelwege«, bald links, bald rechts schwankend,

wie ein Trunkener dreimal um sich selbst, um dann

am entgegengesetzten Ende herauszukommen, wohin

er will; hat er Zeit und will promenieren, so führt

ihn jeder Weg nach zwanzig Schritten vor einen

Ausgang. Man zeigt, wie sinnlos unser heutiges

System der Erdaufwürfe und Aplanierungen ist, wie

kindisch unser Gartenschmuck, wie unzweckmäßig

unsere Methode ist, die Sträucher immer rückwärts

von den Wegen weg zu wölben, daß sie keinen

Schatten geben können, und wir sie immer nur von

der Seite sehen. Es ist in erster Linie das Verdienst

Schultze-Naumburgs, den Kampf gegen die Gedanken-

losigkeit in dieser Weise aufgenommen, die Augen

wieder geöffnet und gezeigt zu haben, daß in der

angewandten Kunst Zweckmäßigkeit die Voraussetzung

aller Schönheit ist. Der positive Teil der Frage:

Was setzen wir an die Stelle? wird aber nun sehr

verschieden beantwortet. Einigkeit herrscht darüber,

daß der städtische Garten, der stets vom Haus be-

herrscht, meist auch von Häusern umschlossen ist,

architektonisch gestaltet sein muß, daß wir zur regel-

mäßigen Anlage zurückkehren müssen, weil wir nicht

unehrlich verleugnen wollen, daß der Garten ein der

Vernunft und der Zweckmäßigkeit unterworfenes

Menschenwerk ist. Im einzelnen empfiehlt ein Teil

der Literatur ein Zurückgreifen auf die alten Beispiele

regelmäßiger Gartenanlagen, die meist dem Bannkreis

des französischen Stils entstammen. Man glaubt da-

mit wieder festen Boden unter die Füße zu be-

kommen und zugleich eine bestimmte, vor Abwegen

bewahrende Marschrichtung zu gewinnen. Man hält

dafür, daß dieser deutsch-französische Gartenstil des

17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, bei Ignorie-

rung aller dem Zeitgeschmack entsprechenden Einzel-

heiten, als System noch Entwickelungsmöglichkeiten in

sich birgt, die geeignet seien, unseren Bedürfnissen

zu entsprechen, und daß wir sicherer gehen, wenn

wir eine abgebrochene Entwicklung fortzusetzen ver-

suchen, als wenn wir einen ganz neuen Flug wagen.

Dieser Ansicht stehen jedoch unseres Erachtens ge-

wichtige Bedenken entgegen. Wir dürfen nicht ver-

gessen, daß in Schwetzingen und Nymphenburg es

in erster Linie der halbverwehte Parfüm historischer

31

DAS WASSERTHEATER IM GARTEN VON VERSAILLES

Muskau und die meisten der ihrem Beispiel folgenden

neueren Parks von bedeutenderer Ausdehnung sind

durchaus befriedigend.

Man fängt an zu erwachen. Man erkennt, wie

unsinnig und eines vernünftigen Menschen unwürdig

der Garten ist, den man bisher gewohnheitsmäßig

immer wiederholte, und beginnt zu fragen, wie es

besser zu machen sei. Eine umfangreiche junge

Literatur aller Sprachen beschäftigt sich mit diesem

Thema. Zunächst wird die negative Arbeit verrichtet,

den gegenwärtigen Garten in seiner ganzen Lächer-

lichkeit festzunageln. Man schildert, in welcher ver-

zweifelten Lage heutzutage der ist, der einen, inmitten

der Stadt gelegenen öffentlichen Garten passieren

muß; hat er Eile und will er an einen bestimmten

Punkt, so dreht er sich im Verfolg eines der krummen

»Bretzelwege«, bald links, bald rechts schwankend,

wie ein Trunkener dreimal um sich selbst, um dann

am entgegengesetzten Ende herauszukommen, wohin

er will; hat er Zeit und will promenieren, so führt

ihn jeder Weg nach zwanzig Schritten vor einen

Ausgang. Man zeigt, wie sinnlos unser heutiges

System der Erdaufwürfe und Aplanierungen ist, wie

kindisch unser Gartenschmuck, wie unzweckmäßig

unsere Methode ist, die Sträucher immer rückwärts

von den Wegen weg zu wölben, daß sie keinen

Schatten geben können, und wir sie immer nur von

der Seite sehen. Es ist in erster Linie das Verdienst

Schultze-Naumburgs, den Kampf gegen die Gedanken-

losigkeit in dieser Weise aufgenommen, die Augen

wieder geöffnet und gezeigt zu haben, daß in der

angewandten Kunst Zweckmäßigkeit die Voraussetzung

aller Schönheit ist. Der positive Teil der Frage:

Was setzen wir an die Stelle? wird aber nun sehr

verschieden beantwortet. Einigkeit herrscht darüber,

daß der städtische Garten, der stets vom Haus be-

herrscht, meist auch von Häusern umschlossen ist,

architektonisch gestaltet sein muß, daß wir zur regel-

mäßigen Anlage zurückkehren müssen, weil wir nicht

unehrlich verleugnen wollen, daß der Garten ein der

Vernunft und der Zweckmäßigkeit unterworfenes

Menschenwerk ist. Im einzelnen empfiehlt ein Teil

der Literatur ein Zurückgreifen auf die alten Beispiele

regelmäßiger Gartenanlagen, die meist dem Bannkreis

des französischen Stils entstammen. Man glaubt da-

mit wieder festen Boden unter die Füße zu be-

kommen und zugleich eine bestimmte, vor Abwegen

bewahrende Marschrichtung zu gewinnen. Man hält

dafür, daß dieser deutsch-französische Gartenstil des

17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, bei Ignorie-

rung aller dem Zeitgeschmack entsprechenden Einzel-

heiten, als System noch Entwickelungsmöglichkeiten in

sich birgt, die geeignet seien, unseren Bedürfnissen

zu entsprechen, und daß wir sicherer gehen, wenn

wir eine abgebrochene Entwicklung fortzusetzen ver-

suchen, als wenn wir einen ganz neuen Flug wagen.

Dieser Ansicht stehen jedoch unseres Erachtens ge-

wichtige Bedenken entgegen. Wir dürfen nicht ver-

gessen, daß in Schwetzingen und Nymphenburg es

in erster Linie der halbverwehte Parfüm historischer