DIE TROPPAUER MINIATUREN-AUSSTELLUNG

Von Julius Leischino

DIE unvergeßliche »Kongreßaussfellung« des

k. k. Österreichischen Museums zeitigt späte

Früchte. Der Empirestil ist Mode geworden.

Alle Blicke wenden sich zurück in den Anfang des

Jahrhunderts. Biedermeier ist bald auch Trumpf.

Kein Wunder, daß die lieblichste Blüte des damals

langsam verdorrenden Baumes heute mit Andacht

gepflegt wird. Die verschollene Miniaturmalerei

feiert ihre Auferstehung, wenn auch zunächst nur in

Ausstellungen und Museen. Reichenberg und Breslau

gingen voraus. Wien folgte mit seiner weitaus reich-

haltigsten und mächtigsten im eben verflossenen

Frühjahr, undTroppau macht vorderhand den Beschluß,

der viel Sehenswertes bot.

Es ist eine erstaunliche Menge dieser liliputanischen

Schätze im öffentlichen und namentlich im Privatbe-

sitze Österreichs aufgespeichert. Der Kaiser, die Erz-

herzöge Franz Ferdinand d'Este, Karl Ludwig, Rainer,

der Hochadel, aber auch die alten Wiener Bürger-

geschlechter haben alten Familienbesitz sorglich auf-

bewahrt. Das habsburgische Primogenitur-Fideikommiß

hatte allein 615 Miniaturen auf der Wiener Ausstellung.

An Kunstwert ragen auch auf diesem Gebiete nament-

lich die Wiener Privatsammlungen Dr. Albert Figdor,

Dr. August Heymann, Dr. Gustav Jurie von Lavandal,

Graf Lanckoronski, Frau Theresia Mayr und Artur

Strasser hervor.

Der glückliche Umstand nun, daß die Sammlung

Strasser unter den 2814 Nummern der Wiener Aus-

stellung fehlte, verhalf der Troppauer Ausstellung,

die vom 23. Mai bis 15. Juni laufenden Jahres im

Kaiser-Franz-Josef-Museum für Kunst und Gewerbe

stattfand, zu einem wichtigen Grundstock, dem sich

weitere Wiener Sammlungen, wie jene von Simon

von Metaxa und Dr. Max Strauß und schlesischer

Privatbesitz, namentlich Fürst Karl Max von Lichnowsky

und Karl Josef Graf Thun-Hohenstein anschlössen.

So bot sich ein hübsches Bild, zu dem der rührige

Direktor des Museums, Dr. E. W. Braun, einen ge-

Kunstgewerbeblait. N. F. XVII. H. 3

wissenhaften Katalog mit Einleitung geschrieben hat.

Es wird darin auf ein im Jahre 1771 zu Amster-

dam gedrucktes Buch verwiesen, welches sein Verfasser

M. Mayol mit dem umständlichen Titel versah: »Intro-

duction, ä la Mignature ou Preceptes particuliers, et

detailles pour se perfectionner dans cet art. Avec

l'Iconologie des Dieux et de la Fable, un Catalogue

raisonne des plus fameux Peintres, et une Explication

des Termes de la Peinture.« Als Malgrund dient ein

glattes, gleichmäßig weißes Elfenbeinplättchen, das

zugleich dem Gesicht der Malerei den Grundton gibt.

Um darauf malen zu können, muß das Plättchen mit

feinstem Bimsstein aufgerauht werden. Den gut ver-

riebenen Farben dient gummiertes Wasser als Binde-

mittel. Vor ihrem Auftrag wird aber die Zeichnung

mit hellem Karmin umrissen. Durch Ineinanderarbeiten

der Farbe, welche in Form von Pünktchen aufgetragen

wird, erlangt das Bild eine Modellierung, die nie zart

genug sein kann, ist doch das fertige Werk für die

Betrachtung aus allernächster Nähe bestimmt. Nur

zu leicht wird es verschmiert, wenn jenes Pointillieren

nicht mit größter Vorsicht durchgeführt wird.

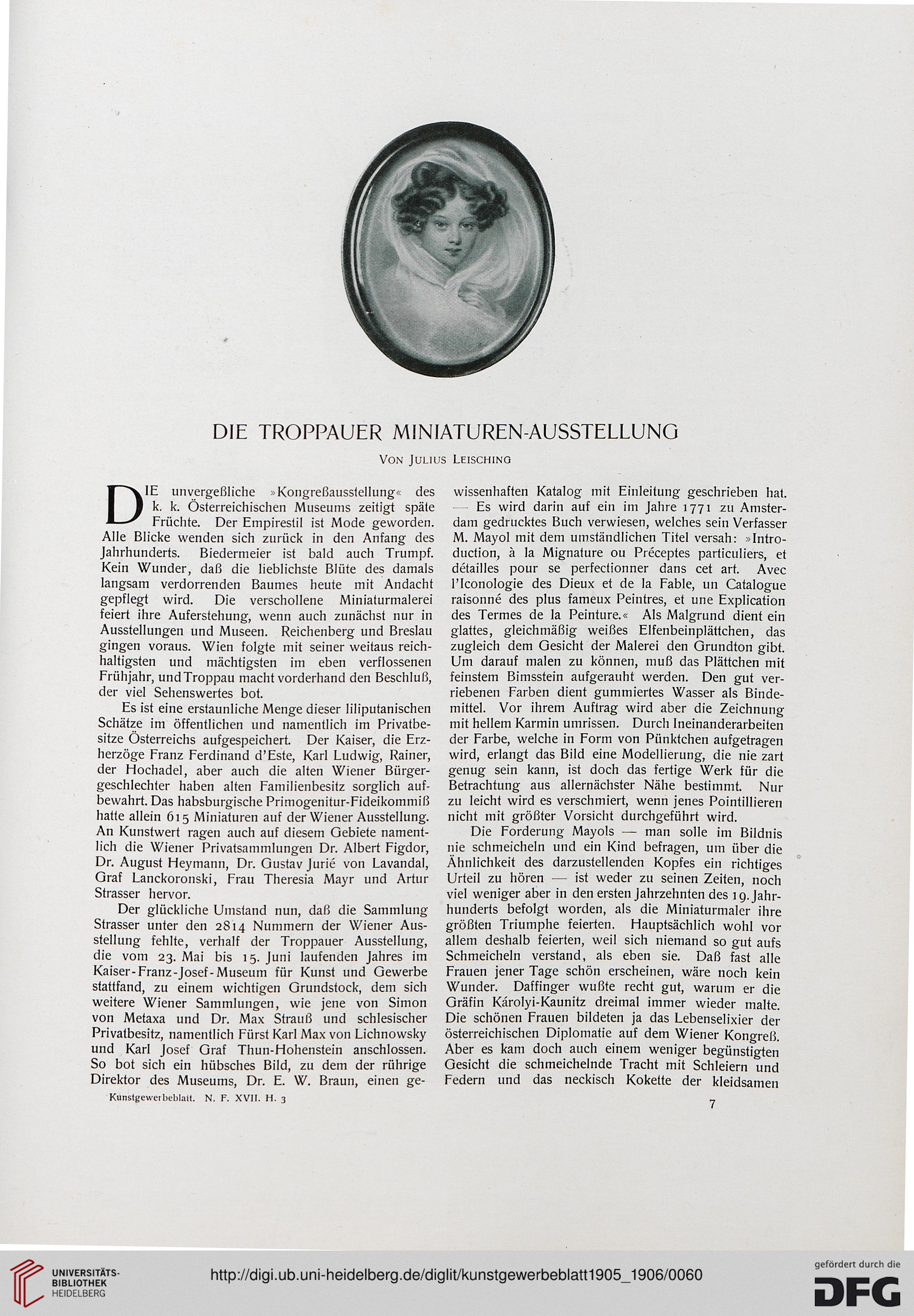

Die Forderung Mayols — man solle im Bildnis

nie schmeicheln und ein Kind befragen, um über die

Ähnlichkeit des darzustellenden Kopfes ein richtiges

Urteil zu hören — ist weder zu seinen Zeiten, noch

viel weniger aber in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-

hunderts befolgt worden, als die Miniaturmaler ihre

größten Triumphe feierten. Hauptsächlich wohl vor

allem deshalb feierten, weil sich niemand so gut aufs

Schmeicheln verstand, als eben sie. Daß fast alle

Frauen jener Tage schön erscheinen, wäre noch kein

Wunder. Daffinger wußte recht gut, warum er die

Gräfin Kärolyi-Kaunitz dreimal immer wieder malte.

Die schönen Frauen bildeten ja das Lebenselixier der

österreichischen Diplomatie auf dem Wiener Kongreß.

Aber es kam doch auch einem weniger begünstigten

Gesicht die schmeichelnde Tracht mit Schleiern und

Federn und das neckisch Kokette der kleidsamen

Von Julius Leischino

DIE unvergeßliche »Kongreßaussfellung« des

k. k. Österreichischen Museums zeitigt späte

Früchte. Der Empirestil ist Mode geworden.

Alle Blicke wenden sich zurück in den Anfang des

Jahrhunderts. Biedermeier ist bald auch Trumpf.

Kein Wunder, daß die lieblichste Blüte des damals

langsam verdorrenden Baumes heute mit Andacht

gepflegt wird. Die verschollene Miniaturmalerei

feiert ihre Auferstehung, wenn auch zunächst nur in

Ausstellungen und Museen. Reichenberg und Breslau

gingen voraus. Wien folgte mit seiner weitaus reich-

haltigsten und mächtigsten im eben verflossenen

Frühjahr, undTroppau macht vorderhand den Beschluß,

der viel Sehenswertes bot.

Es ist eine erstaunliche Menge dieser liliputanischen

Schätze im öffentlichen und namentlich im Privatbe-

sitze Österreichs aufgespeichert. Der Kaiser, die Erz-

herzöge Franz Ferdinand d'Este, Karl Ludwig, Rainer,

der Hochadel, aber auch die alten Wiener Bürger-

geschlechter haben alten Familienbesitz sorglich auf-

bewahrt. Das habsburgische Primogenitur-Fideikommiß

hatte allein 615 Miniaturen auf der Wiener Ausstellung.

An Kunstwert ragen auch auf diesem Gebiete nament-

lich die Wiener Privatsammlungen Dr. Albert Figdor,

Dr. August Heymann, Dr. Gustav Jurie von Lavandal,

Graf Lanckoronski, Frau Theresia Mayr und Artur

Strasser hervor.

Der glückliche Umstand nun, daß die Sammlung

Strasser unter den 2814 Nummern der Wiener Aus-

stellung fehlte, verhalf der Troppauer Ausstellung,

die vom 23. Mai bis 15. Juni laufenden Jahres im

Kaiser-Franz-Josef-Museum für Kunst und Gewerbe

stattfand, zu einem wichtigen Grundstock, dem sich

weitere Wiener Sammlungen, wie jene von Simon

von Metaxa und Dr. Max Strauß und schlesischer

Privatbesitz, namentlich Fürst Karl Max von Lichnowsky

und Karl Josef Graf Thun-Hohenstein anschlössen.

So bot sich ein hübsches Bild, zu dem der rührige

Direktor des Museums, Dr. E. W. Braun, einen ge-

Kunstgewerbeblait. N. F. XVII. H. 3

wissenhaften Katalog mit Einleitung geschrieben hat.

Es wird darin auf ein im Jahre 1771 zu Amster-

dam gedrucktes Buch verwiesen, welches sein Verfasser

M. Mayol mit dem umständlichen Titel versah: »Intro-

duction, ä la Mignature ou Preceptes particuliers, et

detailles pour se perfectionner dans cet art. Avec

l'Iconologie des Dieux et de la Fable, un Catalogue

raisonne des plus fameux Peintres, et une Explication

des Termes de la Peinture.« Als Malgrund dient ein

glattes, gleichmäßig weißes Elfenbeinplättchen, das

zugleich dem Gesicht der Malerei den Grundton gibt.

Um darauf malen zu können, muß das Plättchen mit

feinstem Bimsstein aufgerauht werden. Den gut ver-

riebenen Farben dient gummiertes Wasser als Binde-

mittel. Vor ihrem Auftrag wird aber die Zeichnung

mit hellem Karmin umrissen. Durch Ineinanderarbeiten

der Farbe, welche in Form von Pünktchen aufgetragen

wird, erlangt das Bild eine Modellierung, die nie zart

genug sein kann, ist doch das fertige Werk für die

Betrachtung aus allernächster Nähe bestimmt. Nur

zu leicht wird es verschmiert, wenn jenes Pointillieren

nicht mit größter Vorsicht durchgeführt wird.

Die Forderung Mayols — man solle im Bildnis

nie schmeicheln und ein Kind befragen, um über die

Ähnlichkeit des darzustellenden Kopfes ein richtiges

Urteil zu hören — ist weder zu seinen Zeiten, noch

viel weniger aber in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-

hunderts befolgt worden, als die Miniaturmaler ihre

größten Triumphe feierten. Hauptsächlich wohl vor

allem deshalb feierten, weil sich niemand so gut aufs

Schmeicheln verstand, als eben sie. Daß fast alle

Frauen jener Tage schön erscheinen, wäre noch kein

Wunder. Daffinger wußte recht gut, warum er die

Gräfin Kärolyi-Kaunitz dreimal immer wieder malte.

Die schönen Frauen bildeten ja das Lebenselixier der

österreichischen Diplomatie auf dem Wiener Kongreß.

Aber es kam doch auch einem weniger begünstigten

Gesicht die schmeichelnde Tracht mit Schleiern und

Federn und das neckisch Kokette der kleidsamen