36

GARTENKUNST

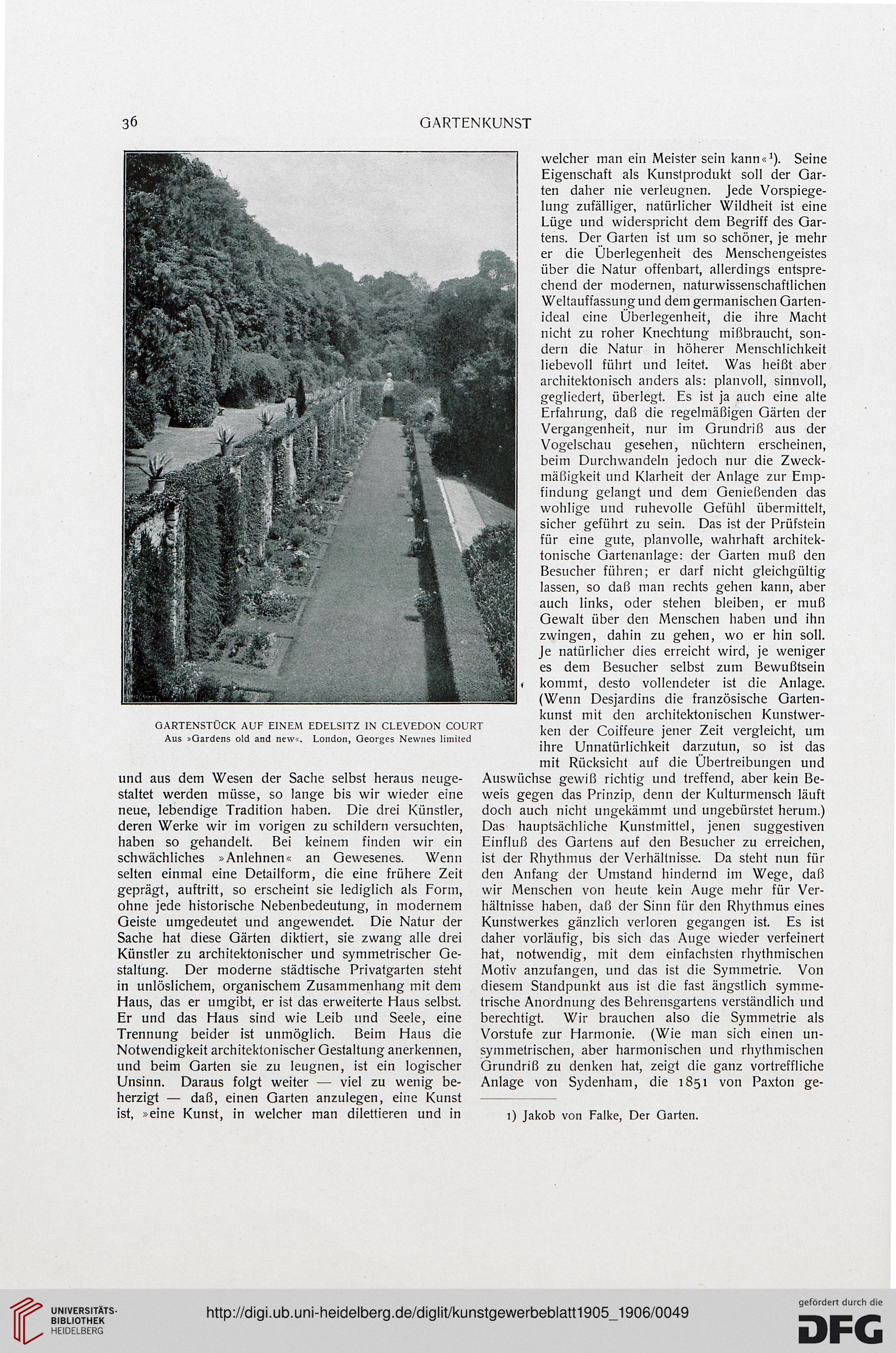

GARTENSTUCK AUF EINEM EDELSITZ IN CLEVEDON COURT

Aus »Gardens old and new«. London, Georges Newnes limited

und aus dem Wesen der Sache selbst heraus neuge-

staltet werden müsse, so lange bis wir wieder eine

neue, lebendige Tradition haben. Die drei Künstler,

deren Werke wir im vorigen zu schildern versuchten,

haben so gehandelt. Bei keinem finden wir ein

schwächliches »Anlehnen« an Gewesenes. Wenn

selten einmal eine Detailform, die eine frühere Zeit

geprägt, auftritt, so erscheint sie lediglich als Form,

ohne jede historische Nebenbedeutung, in modernem

Geiste umgedeutet und angewendet. Die Natur der

Sache hat diese Gärten diktiert, sie zwang alle drei

Künstler zu architektonischer und symmetrischer Ge-

staltung. Der moderne städtische Privatgarten steht

in unlöslichem, organischem Zusammenhang mit dem

Haus, das er umgibt, er ist das erweiterte Haus selbst.

Er und das Haus sind wie Leib und Seele, eine

Trennung beider ist unmöglich. Beim Haus die

Notwendigkeit architektonischer Gestaltung anerkennen,

und beim Garten sie zu leugnen, ist ein logischer

Unsinn. Daraus folgt weiter — viel zu wenig be-

herzigt — daß, einen Garten anzulegen, eine Kunst

ist, »eine Kunst, in welcher man dilettieren und in

welcher man ein Meister sein kann«1). Seine

Eigenschaft als Kunstprodukt soll der Gar-

ten daher nie verleugnen. Jede Vorspiege-

lung zufälliger, natürlicher Wildheit ist eine

Lüge und widerspricht dem Begriff des Gar-

tens. Der Garten ist um so schöner, je mehr

er die Überlegenheit des Menschengeistes

über die Natur offenbart, allerdings entspre-

chend der modernen, naturwissenschaftlichen

Weltauffassung und dem germanischen Garten-

ideal eine Überlegenheit, die ihre Macht

nicht zu roher Knechtung mißbraucht, son-

dern die Natur in höherer Menschlichkeit

liebevoll führt und leitet. Was heißt aber

architektonisch anders als: planvoll, sinnvoll,

gegliedert, überlegt. Es ist ja auch eine alte

Erfahrung, daß die regelmäßigen Gärten der

Vergangenheit, nur im Grundriß aus der

Vogelschau gesehen, nüchtern erscheinen,

beim Durchwandeln jedoch nur die Zweck-

mäßigkeit und Klarheit der Anlage zur Emp-

findung gelangt und dem Genießenden das

wohlige und ruhevolle Gefühl übermittelt,

sicher geführt zu sein. Das ist der Prüfstein

für eine gute, planvolle, wahrhaft architek-

tonische Gartenanlage: der Garten muß den

Besucher führen; er darf nicht gleichgültig

lassen, so daß man rechts gehen kann, aber

auch links, oder stehen bleiben, er muß

Gewalt über den Menschen haben und ihn

zwingen, dahin zu gehen, wo er hin soll.

Je natürlicher dies erreicht wird, je weniger

es dem Besucher selbst zum Bewußtsein

kommt, desto vollendeter ist die Anlage.

(Wenn Desjardins die französische Garten-

kunst mit den architektonischen Kunstwer-

ken der Coiffeure jener Zeit vergleicht, um

ihre Unnatürlichkeit darzutun, so ist das

mit Rücksicht auf die Übertreibungen und

Auswüchse gewiß richtig und treffend, aber kein Be-

weis gegen das Prinzip, denn der Kulturmensch läuft

doch auch nicht ungekämmt und ungebürstet herum.)

Das hauptsächliche Kunstmittel, jenen suggestiven

Einfluß des Gartens auf den Besucher zu erreichen,

ist der Rhythmus der Verhältnisse. Da steht nun für

den Anfang der Umstand hindernd im Wege, daß

wir Menschen von heute kein Auge mehr für Ver-

hältnisse haben, daß der Sinn für den Rhythmus eines

Kunstwerkes gänzlich verloren gegangen ist. Es ist

daher vorläufig, bis sich das Auge wieder verfeinert

hat, notwendig, mit dem einfachsten rhythmischen

Motiv anzufangen, und das ist die Symmetrie. Von

diesem Standpunkt aus ist die fast ängstlich symme-

trische Anordnung des Behrensgartens verständlich und

berechtigt. Wir brauchen also die Symmetrie als

Vorstufe zur Harmonie. (Wie man sich einen un-

symmetrischen, aber harmonischen und rhythmischen

Grundriß zu denken hat, zeigt die ganz vortreffliche

Anlage von Sydenham, die 1851 von Paxton ge-

1) Jakob von Falke, Der Garten.

GARTENKUNST

GARTENSTUCK AUF EINEM EDELSITZ IN CLEVEDON COURT

Aus »Gardens old and new«. London, Georges Newnes limited

und aus dem Wesen der Sache selbst heraus neuge-

staltet werden müsse, so lange bis wir wieder eine

neue, lebendige Tradition haben. Die drei Künstler,

deren Werke wir im vorigen zu schildern versuchten,

haben so gehandelt. Bei keinem finden wir ein

schwächliches »Anlehnen« an Gewesenes. Wenn

selten einmal eine Detailform, die eine frühere Zeit

geprägt, auftritt, so erscheint sie lediglich als Form,

ohne jede historische Nebenbedeutung, in modernem

Geiste umgedeutet und angewendet. Die Natur der

Sache hat diese Gärten diktiert, sie zwang alle drei

Künstler zu architektonischer und symmetrischer Ge-

staltung. Der moderne städtische Privatgarten steht

in unlöslichem, organischem Zusammenhang mit dem

Haus, das er umgibt, er ist das erweiterte Haus selbst.

Er und das Haus sind wie Leib und Seele, eine

Trennung beider ist unmöglich. Beim Haus die

Notwendigkeit architektonischer Gestaltung anerkennen,

und beim Garten sie zu leugnen, ist ein logischer

Unsinn. Daraus folgt weiter — viel zu wenig be-

herzigt — daß, einen Garten anzulegen, eine Kunst

ist, »eine Kunst, in welcher man dilettieren und in

welcher man ein Meister sein kann«1). Seine

Eigenschaft als Kunstprodukt soll der Gar-

ten daher nie verleugnen. Jede Vorspiege-

lung zufälliger, natürlicher Wildheit ist eine

Lüge und widerspricht dem Begriff des Gar-

tens. Der Garten ist um so schöner, je mehr

er die Überlegenheit des Menschengeistes

über die Natur offenbart, allerdings entspre-

chend der modernen, naturwissenschaftlichen

Weltauffassung und dem germanischen Garten-

ideal eine Überlegenheit, die ihre Macht

nicht zu roher Knechtung mißbraucht, son-

dern die Natur in höherer Menschlichkeit

liebevoll führt und leitet. Was heißt aber

architektonisch anders als: planvoll, sinnvoll,

gegliedert, überlegt. Es ist ja auch eine alte

Erfahrung, daß die regelmäßigen Gärten der

Vergangenheit, nur im Grundriß aus der

Vogelschau gesehen, nüchtern erscheinen,

beim Durchwandeln jedoch nur die Zweck-

mäßigkeit und Klarheit der Anlage zur Emp-

findung gelangt und dem Genießenden das

wohlige und ruhevolle Gefühl übermittelt,

sicher geführt zu sein. Das ist der Prüfstein

für eine gute, planvolle, wahrhaft architek-

tonische Gartenanlage: der Garten muß den

Besucher führen; er darf nicht gleichgültig

lassen, so daß man rechts gehen kann, aber

auch links, oder stehen bleiben, er muß

Gewalt über den Menschen haben und ihn

zwingen, dahin zu gehen, wo er hin soll.

Je natürlicher dies erreicht wird, je weniger

es dem Besucher selbst zum Bewußtsein

kommt, desto vollendeter ist die Anlage.

(Wenn Desjardins die französische Garten-

kunst mit den architektonischen Kunstwer-

ken der Coiffeure jener Zeit vergleicht, um

ihre Unnatürlichkeit darzutun, so ist das

mit Rücksicht auf die Übertreibungen und

Auswüchse gewiß richtig und treffend, aber kein Be-

weis gegen das Prinzip, denn der Kulturmensch läuft

doch auch nicht ungekämmt und ungebürstet herum.)

Das hauptsächliche Kunstmittel, jenen suggestiven

Einfluß des Gartens auf den Besucher zu erreichen,

ist der Rhythmus der Verhältnisse. Da steht nun für

den Anfang der Umstand hindernd im Wege, daß

wir Menschen von heute kein Auge mehr für Ver-

hältnisse haben, daß der Sinn für den Rhythmus eines

Kunstwerkes gänzlich verloren gegangen ist. Es ist

daher vorläufig, bis sich das Auge wieder verfeinert

hat, notwendig, mit dem einfachsten rhythmischen

Motiv anzufangen, und das ist die Symmetrie. Von

diesem Standpunkt aus ist die fast ängstlich symme-

trische Anordnung des Behrensgartens verständlich und

berechtigt. Wir brauchen also die Symmetrie als

Vorstufe zur Harmonie. (Wie man sich einen un-

symmetrischen, aber harmonischen und rhythmischen

Grundriß zu denken hat, zeigt die ganz vortreffliche

Anlage von Sydenham, die 1851 von Paxton ge-

1) Jakob von Falke, Der Garten.