NETSÜKE

59

ganze Welt innerer Beziehungen tut sich ihm auf,

und allmählich lernt er den fremden Sinn, die fremde

Schönheit empfinden und bewundern.

Trotzdem Albert Brockhaus seine Sammeltätigkeit

auf die Netzke beschränkte, umspannt er ein Gebiet

so weit und so reich an Gehalt, so mannigfach in

Form und Erscheinung, daß es alle Möglichkeiten künst-

lerischer Darstellungskraft umschließt. So mußte er

in seinem »Versuch einer Geschichte der japanischen

Schnitzkunst« die wichtigsten Gebiete japanischer Bild-

kunst nach Material, Technik und Stil behandeln, und

es ist ihm vortrefflich gelungen, des vielseitigen Stoffes

Herr zu werden. Auf das Anschaulichste werden wir

in die Verwendungsweise der verschiedenen Netzke-

arten eingeweiht, sorgfältig wird geschildert, welche

Materialien bearbeitet werden, dabei sind aus der Praxis

des Sammlers wertvolle Beobachtungen eingeflochten

über die Erhaltung, die Fälschung von Netzkes. Es

folgt eine das Wesentliche betonende Charakteristik

des künstlerischen Ingeniums der Japaner — der Hin-

weis auf die impressionistische Schärfe der Natur-

beobachtung, auf die Kunst abbrevierender Stilisierung,

auf die Virtuosität der Hand, den Humor der Schilde-

rung. Nach diesen einleitenden Bemerkungen werden

die literarischen Quellen für das Studium der Netzke

betrachtet. Es folgt eine geschichtliche Übersicht

über die Netzkekunst in drei Perioden von der Mitte

des 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Sehr

dankenswert ist die kurze Abhandlung über die

Schwierigkeiten, die dem Europäer Schrift und Sprache

der Japaner bereiten. Daran schließt sich eine um-

fängliche, mit größter Sorgfalt gearbeitete Künsller-

liste, ein Verzeichnis der auf Netzkes beobachteten

Schriftzeichen mit Registern und endlich ein genauer

beschreibender Katalog der Sammlung Brockhaus.

Diese Sammlung umfaßt 1170 Nummern. Sie ist

aber nicht nur eine der größten Sammlungen ihrer

Art, sie ist auch eine der besten, die es gibt. In

der Anordnung der Gruppen dieses Katalogs hat sich

der Verfasser von den Motiven der Darstellungen

leiten lassen. Ohne Zweifel hat er damit das prak-

tischste Prinzip der Einteilung gewählt, dasselbe, das

anfänglich auch bei der

Ordnung der japanischen

Schwertstichblätter be-

liebt gewesen ist. Wenn

man neuerdings die chro-

nologische Ordnung der

Tsuba (so z. B. Hayashi)

vorgezogen hat und so-

gar versucht hat, genea-

logische Gruppen einer

Einteilung der Tsuba zu-

grunde zu legen (Jacoby),

so würde das doch bei

den Netzkes nicht nur

wegen der Lückenhaftig-

keit unserer Kenntnisse,

sondern auch deshalb

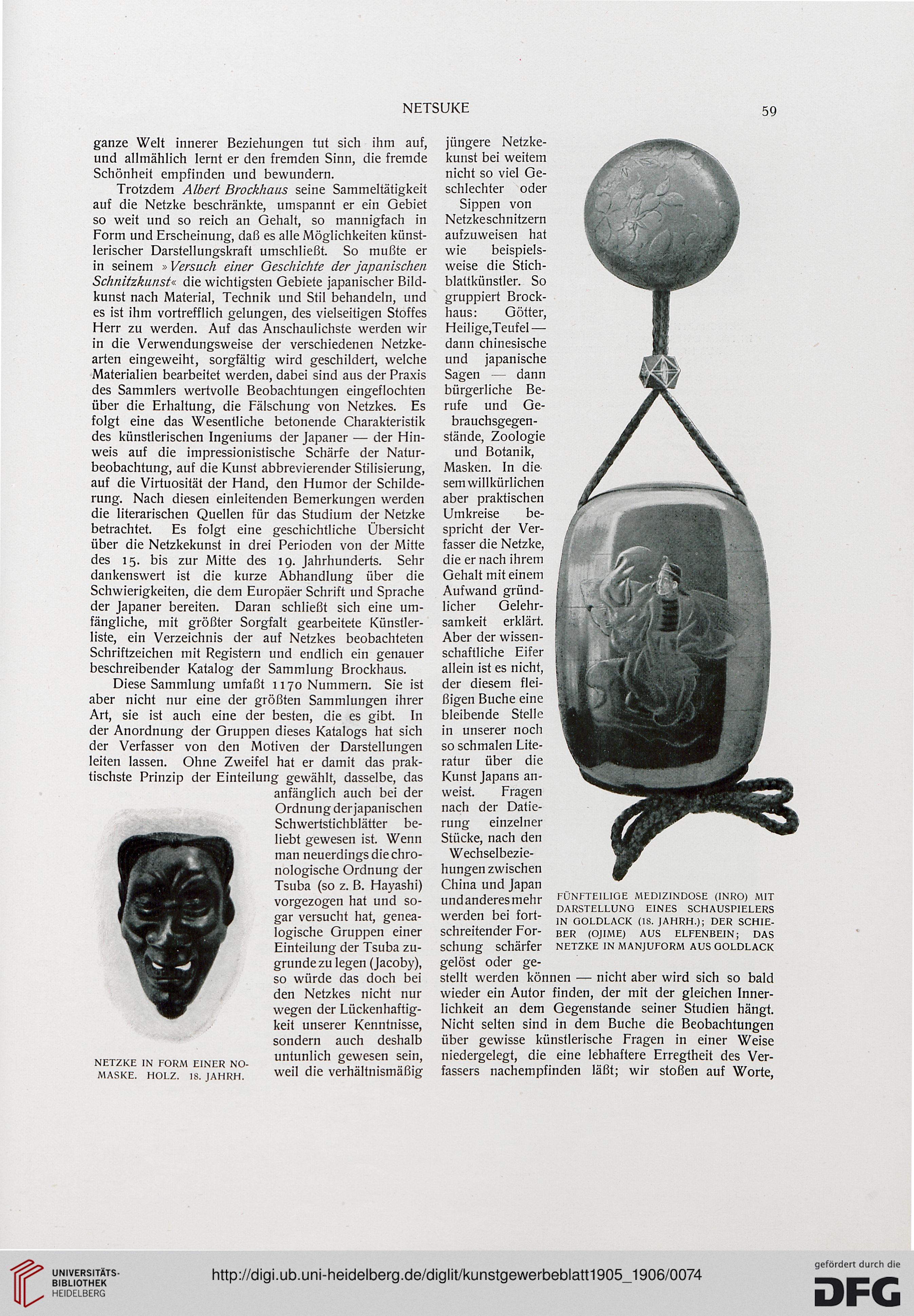

NETZKE IN FORM E.NER NO- "ntunHch 8»«" S.dH,

maske. holz. i8. jAHRH. weil die verhältnismäßig

jüngere Netzke-

kunst bei weitem

nicht so viel Ge-

schlechter oder

Sippen von

Netzkeschnitzern

aufzuweisen hat

wie beispiels-

weise die Stich-

blattkünstler. So

gruppiert Brock-

haus: Götter,

Heilige,Teufel —

dann chinesische

und japanische

Sagen — dann

bürgerliche Be-

rufe und Ge-

brauchsgegen-

stände, Zoologie

und Botanik,

Masken. In die-

sem willkürlichen

aber praktischen

Umkreise be-

spricht der Ver-

fasser die Netzke,

die er nach ihrem

Gehalt mit einem

Aufwand gründ-

licher Gelehr-

samkeit erklärt.

Aber der wissen-

schaftliche Eifer

allein ist es nicht,

der diesem flei-

ßigen Buche eine

bleibende Stelle

in unserer noch

so schmalen Lite-

ratur über die

Kunst Japans an-

weist. Fragen

nach der Datie-

rung einzelner

Stücke, nach den

Wechselbezie-

hungen zwischen

China und Japan

undanderesmehr

werden bei fort-

schreitender For-

schung schärfer

gelöst oder ge-

stellt werden können — nicht aber wird sich so bald

wieder ein Autor finden, der mit der gleichen Inner-

lichkeit an dem Gegenstande seiner Studien hängt.

Nicht selten sind in dem Buche die Beobachtungen

über gewisse künstlerische Fragen in einer Weise

niedergelegt, die eine lebhaftere Erregtheit des Ver-

fassers nachempfinden läßt; wir stoßen auf Worte

FÜNFTEILIGE MEDIZINDOSE (INRO) MIT

DARSTELLUNO EINES SCHAUSPIELERS

IN GOLDLACK (18. JAHRH.); DER SCHIE-

BER (OJIME) AUS ELFENBEIN; DAS

NETZKE INMANJUFORM AUS GOLDLACK

59

ganze Welt innerer Beziehungen tut sich ihm auf,

und allmählich lernt er den fremden Sinn, die fremde

Schönheit empfinden und bewundern.

Trotzdem Albert Brockhaus seine Sammeltätigkeit

auf die Netzke beschränkte, umspannt er ein Gebiet

so weit und so reich an Gehalt, so mannigfach in

Form und Erscheinung, daß es alle Möglichkeiten künst-

lerischer Darstellungskraft umschließt. So mußte er

in seinem »Versuch einer Geschichte der japanischen

Schnitzkunst« die wichtigsten Gebiete japanischer Bild-

kunst nach Material, Technik und Stil behandeln, und

es ist ihm vortrefflich gelungen, des vielseitigen Stoffes

Herr zu werden. Auf das Anschaulichste werden wir

in die Verwendungsweise der verschiedenen Netzke-

arten eingeweiht, sorgfältig wird geschildert, welche

Materialien bearbeitet werden, dabei sind aus der Praxis

des Sammlers wertvolle Beobachtungen eingeflochten

über die Erhaltung, die Fälschung von Netzkes. Es

folgt eine das Wesentliche betonende Charakteristik

des künstlerischen Ingeniums der Japaner — der Hin-

weis auf die impressionistische Schärfe der Natur-

beobachtung, auf die Kunst abbrevierender Stilisierung,

auf die Virtuosität der Hand, den Humor der Schilde-

rung. Nach diesen einleitenden Bemerkungen werden

die literarischen Quellen für das Studium der Netzke

betrachtet. Es folgt eine geschichtliche Übersicht

über die Netzkekunst in drei Perioden von der Mitte

des 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Sehr

dankenswert ist die kurze Abhandlung über die

Schwierigkeiten, die dem Europäer Schrift und Sprache

der Japaner bereiten. Daran schließt sich eine um-

fängliche, mit größter Sorgfalt gearbeitete Künsller-

liste, ein Verzeichnis der auf Netzkes beobachteten

Schriftzeichen mit Registern und endlich ein genauer

beschreibender Katalog der Sammlung Brockhaus.

Diese Sammlung umfaßt 1170 Nummern. Sie ist

aber nicht nur eine der größten Sammlungen ihrer

Art, sie ist auch eine der besten, die es gibt. In

der Anordnung der Gruppen dieses Katalogs hat sich

der Verfasser von den Motiven der Darstellungen

leiten lassen. Ohne Zweifel hat er damit das prak-

tischste Prinzip der Einteilung gewählt, dasselbe, das

anfänglich auch bei der

Ordnung der japanischen

Schwertstichblätter be-

liebt gewesen ist. Wenn

man neuerdings die chro-

nologische Ordnung der

Tsuba (so z. B. Hayashi)

vorgezogen hat und so-

gar versucht hat, genea-

logische Gruppen einer

Einteilung der Tsuba zu-

grunde zu legen (Jacoby),

so würde das doch bei

den Netzkes nicht nur

wegen der Lückenhaftig-

keit unserer Kenntnisse,

sondern auch deshalb

NETZKE IN FORM E.NER NO- "ntunHch 8»«" S.dH,

maske. holz. i8. jAHRH. weil die verhältnismäßig

jüngere Netzke-

kunst bei weitem

nicht so viel Ge-

schlechter oder

Sippen von

Netzkeschnitzern

aufzuweisen hat

wie beispiels-

weise die Stich-

blattkünstler. So

gruppiert Brock-

haus: Götter,

Heilige,Teufel —

dann chinesische

und japanische

Sagen — dann

bürgerliche Be-

rufe und Ge-

brauchsgegen-

stände, Zoologie

und Botanik,

Masken. In die-

sem willkürlichen

aber praktischen

Umkreise be-

spricht der Ver-

fasser die Netzke,

die er nach ihrem

Gehalt mit einem

Aufwand gründ-

licher Gelehr-

samkeit erklärt.

Aber der wissen-

schaftliche Eifer

allein ist es nicht,

der diesem flei-

ßigen Buche eine

bleibende Stelle

in unserer noch

so schmalen Lite-

ratur über die

Kunst Japans an-

weist. Fragen

nach der Datie-

rung einzelner

Stücke, nach den

Wechselbezie-

hungen zwischen

China und Japan

undanderesmehr

werden bei fort-

schreitender For-

schung schärfer

gelöst oder ge-

stellt werden können — nicht aber wird sich so bald

wieder ein Autor finden, der mit der gleichen Inner-

lichkeit an dem Gegenstande seiner Studien hängt.

Nicht selten sind in dem Buche die Beobachtungen

über gewisse künstlerische Fragen in einer Weise

niedergelegt, die eine lebhaftere Erregtheit des Ver-

fassers nachempfinden läßt; wir stoßen auf Worte

FÜNFTEILIGE MEDIZINDOSE (INRO) MIT

DARSTELLUNO EINES SCHAUSPIELERS

IN GOLDLACK (18. JAHRH.); DER SCHIE-

BER (OJIME) AUS ELFENBEIN; DAS

NETZKE INMANJUFORM AUS GOLDLACK