78

ÜBER KUNSTLERISCHEN STÄDTEBAU

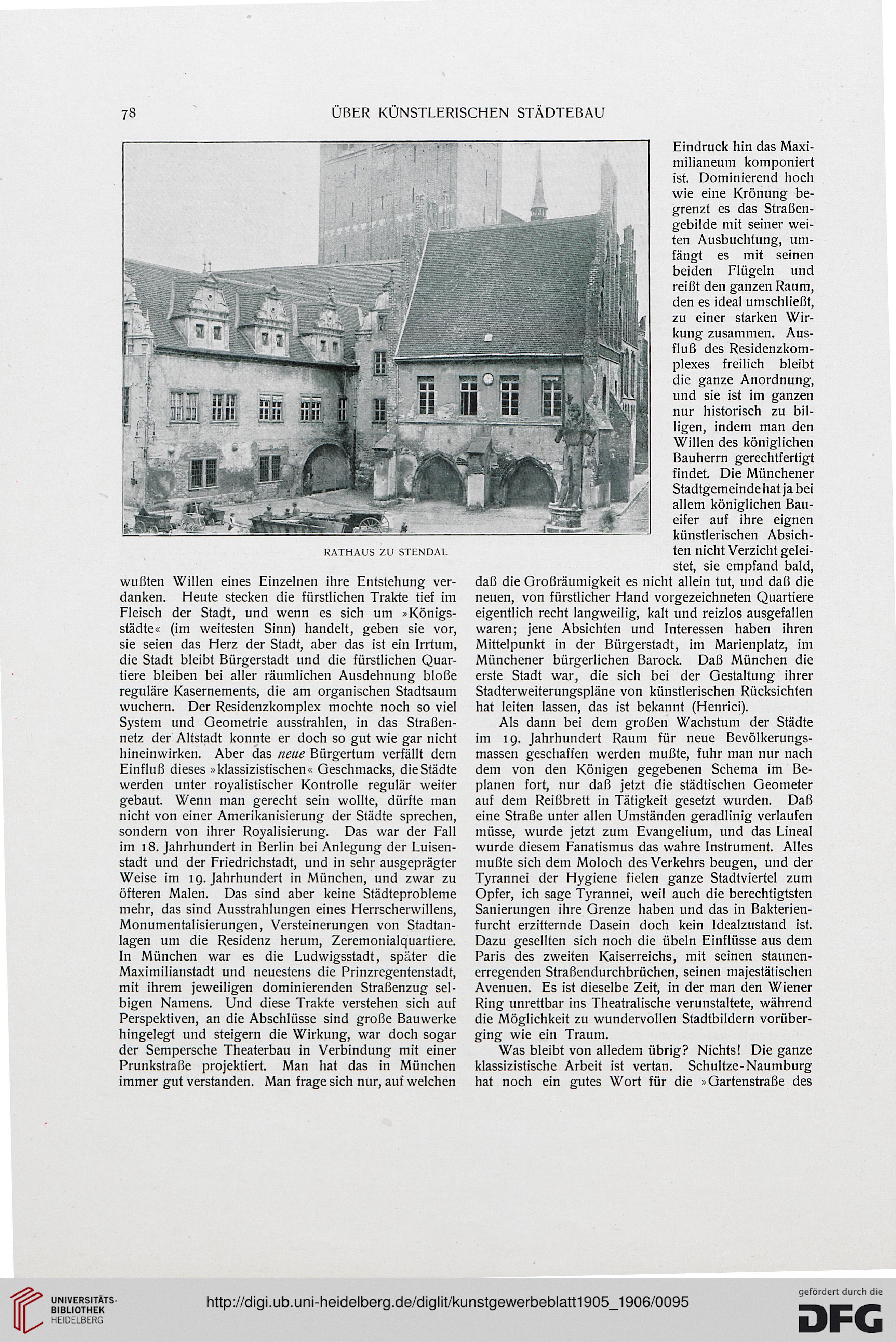

RATHAUS ZU STENDAL

wußten Willen eines Einzelnen ihre Entstehung ver-

danken. Heute stecken die fürstlichen Trakte tief im

Fleisch der Stadt, und wenn es sich um »Königs-

städte« (im weitesten Sinn) handelt, geben sie vor,

sie seien das Herz der Stadt, aber das ist ein Irrtum,

die Stadt bleibt Bürgerstadt und die fürstlichen Quar-

tiere bleiben bei aller räumlichen Ausdehnung bloße

reguläre Kasernements, die am organischen Stadtsaum

wuchern. Der Residenzkomplex mochte noch so viel

System und Geometrie ausstrahlen, in das Straßen-

netz der Altstadt konnte er doch so gut wie gar nicht

hineinwirken. Aber das neue Bürgertum verfällt dem

Einfluß dieses »klassizistischen« Geschmacks, die Städte

werden unter royalistischer Kontrolle regulär weiter

gebaut. Wenn man gerecht sein wollte, dürfte man

nicht von einer Amerikanisierung der Städte sprechen,

sondern von ihrer Royalisierung. Das war der Fall

im 18. Jahrhundert in Berlin bei Anlegung der Luisen-

stadt und der Friedrichstadt, und in sehr ausgeprägter

Weise im 19. Jahrhundert in München, und zwar zu

öfteren Malen. Das sind aber keine Städteprobleme

mehr, das sind Ausstrahlungen eines Herrscherwillens,

Monumentalisierungen, Versteinerungen von Stadtan-

lagen um die Residenz herum, Zeremonialquartiere.

In München war es die Ludwigsstadt, später die

Maximilianstadt und neuestens die Prinzregentenstadt,

mit ihrem jeweiligen dominierenden Straßenzug sel-

bigen Namens. Und diese Trakte verstehen sich auf

Perspektiven, an die Abschlüsse sind große Bauwerke

hingelegt und steigern die Wirkung, war doch sogar

der Sempersche Theaterbau in Verbindung mit einer

Prunkstraße projektiert. Man hat das in München

immer gut verstanden. Man frage sich nur, auf welchen

Eindruck hin das Maxi-

milianeum komponiert

ist. Dominierend hoch

wie eine Krönung be-

grenzt es das Straßen-

gebilde mit seiner wei-

ten Ausbuchtung, um-

fängt es mit seinen

beiden Flügeln und

reißt den ganzen Raum,

den es ideal umschließt,

zu einer starken Wir-

kung zusammen. Aus-

fluß des Residenzkom-

plexes freilich bleibt

die ganze Anordnung,

und sie ist im ganzen

nur historisch zu bil-

ligen, indem man den

Willen des königlichen

Bauherrn gerechtfertigt

findet. Die Münchener

Stadtgemeindehatjabei

allem königlichen Bau-

eifer auf ihre eignen

künstlerischen Absich-

ten nicht Verzicht gelei-

stet, sie empfand bald,

daß die Großräumigkeit es nicht allein tut, und daß die

neuen, von fürstlicher Hand vorgezeichneten Quartiere

eigentlich recht langweilig, kalt und reizlos ausgefallen

waren; jene Absichten und Interessen haben ihren

Mittelpunkt in der Bürgersfadt, im Marienplatz, im

Münchener bürgerlichen Barock. Daß München die

erste Stadt war, die sich bei der Gestaltung ihrer

Stadterweiterungspläne von künstlerischen Rücksichten

hat leiten lassen, das ist bekannt (Henrici).

Als dann bei dem großen Wachstum der Städte

im 19. Jahrhundert Raum für neue Bevölkerungs-

massen geschaffen werden mußte, fuhr man nur nach

dem von den Königen gegebenen Schema im Be-

planen fort, nur daß jetzt die städtischen Geometer

auf dem Reißbrett in Tätigkeit gesetzt wurden. Daß

eine Straße unter allen Umständen geradlinig verlaufen

müsse, wurde jetzt zum Evangelium, und das Lineal

wurde diesem Fanatismus das wahre Instrument. Alles

mußte sich dem Moloch des Verkehrs beugen, und der

Tyrannei der Hygiene fielen ganze Stadtviertel zum

Opfer, ich sage Tyrannei, weil auch die berechtigtsten

Sanierungen ihre Grenze haben und das in Bakterien-

furcht erzitternde Dasein doch kein Idealzustand ist.

Dazu gesellten sich noch die Übeln Einflüsse aus dem

Paris des zweiten Kaiserreichs, mit seinen staunen-

erregenden Straßendurchbrüchen, seinen majestätischen

Avenuen. Es ist dieselbe Zeit, in der man den Wiener

Ring unrettbar ins Theatralische verunstaltete, während

die Möglichkeit zu wundervollen Stadtbildern vorüber-

ging wie ein Traum.

Was bleibt von alledem übrig? Nichts! Die ganze

klassizistische Arbeit ist vertan. Schultze-Naumburg

hat noch ein gutes Wort für die »Gartenstraße des

ÜBER KUNSTLERISCHEN STÄDTEBAU

RATHAUS ZU STENDAL

wußten Willen eines Einzelnen ihre Entstehung ver-

danken. Heute stecken die fürstlichen Trakte tief im

Fleisch der Stadt, und wenn es sich um »Königs-

städte« (im weitesten Sinn) handelt, geben sie vor,

sie seien das Herz der Stadt, aber das ist ein Irrtum,

die Stadt bleibt Bürgerstadt und die fürstlichen Quar-

tiere bleiben bei aller räumlichen Ausdehnung bloße

reguläre Kasernements, die am organischen Stadtsaum

wuchern. Der Residenzkomplex mochte noch so viel

System und Geometrie ausstrahlen, in das Straßen-

netz der Altstadt konnte er doch so gut wie gar nicht

hineinwirken. Aber das neue Bürgertum verfällt dem

Einfluß dieses »klassizistischen« Geschmacks, die Städte

werden unter royalistischer Kontrolle regulär weiter

gebaut. Wenn man gerecht sein wollte, dürfte man

nicht von einer Amerikanisierung der Städte sprechen,

sondern von ihrer Royalisierung. Das war der Fall

im 18. Jahrhundert in Berlin bei Anlegung der Luisen-

stadt und der Friedrichstadt, und in sehr ausgeprägter

Weise im 19. Jahrhundert in München, und zwar zu

öfteren Malen. Das sind aber keine Städteprobleme

mehr, das sind Ausstrahlungen eines Herrscherwillens,

Monumentalisierungen, Versteinerungen von Stadtan-

lagen um die Residenz herum, Zeremonialquartiere.

In München war es die Ludwigsstadt, später die

Maximilianstadt und neuestens die Prinzregentenstadt,

mit ihrem jeweiligen dominierenden Straßenzug sel-

bigen Namens. Und diese Trakte verstehen sich auf

Perspektiven, an die Abschlüsse sind große Bauwerke

hingelegt und steigern die Wirkung, war doch sogar

der Sempersche Theaterbau in Verbindung mit einer

Prunkstraße projektiert. Man hat das in München

immer gut verstanden. Man frage sich nur, auf welchen

Eindruck hin das Maxi-

milianeum komponiert

ist. Dominierend hoch

wie eine Krönung be-

grenzt es das Straßen-

gebilde mit seiner wei-

ten Ausbuchtung, um-

fängt es mit seinen

beiden Flügeln und

reißt den ganzen Raum,

den es ideal umschließt,

zu einer starken Wir-

kung zusammen. Aus-

fluß des Residenzkom-

plexes freilich bleibt

die ganze Anordnung,

und sie ist im ganzen

nur historisch zu bil-

ligen, indem man den

Willen des königlichen

Bauherrn gerechtfertigt

findet. Die Münchener

Stadtgemeindehatjabei

allem königlichen Bau-

eifer auf ihre eignen

künstlerischen Absich-

ten nicht Verzicht gelei-

stet, sie empfand bald,

daß die Großräumigkeit es nicht allein tut, und daß die

neuen, von fürstlicher Hand vorgezeichneten Quartiere

eigentlich recht langweilig, kalt und reizlos ausgefallen

waren; jene Absichten und Interessen haben ihren

Mittelpunkt in der Bürgersfadt, im Marienplatz, im

Münchener bürgerlichen Barock. Daß München die

erste Stadt war, die sich bei der Gestaltung ihrer

Stadterweiterungspläne von künstlerischen Rücksichten

hat leiten lassen, das ist bekannt (Henrici).

Als dann bei dem großen Wachstum der Städte

im 19. Jahrhundert Raum für neue Bevölkerungs-

massen geschaffen werden mußte, fuhr man nur nach

dem von den Königen gegebenen Schema im Be-

planen fort, nur daß jetzt die städtischen Geometer

auf dem Reißbrett in Tätigkeit gesetzt wurden. Daß

eine Straße unter allen Umständen geradlinig verlaufen

müsse, wurde jetzt zum Evangelium, und das Lineal

wurde diesem Fanatismus das wahre Instrument. Alles

mußte sich dem Moloch des Verkehrs beugen, und der

Tyrannei der Hygiene fielen ganze Stadtviertel zum

Opfer, ich sage Tyrannei, weil auch die berechtigtsten

Sanierungen ihre Grenze haben und das in Bakterien-

furcht erzitternde Dasein doch kein Idealzustand ist.

Dazu gesellten sich noch die Übeln Einflüsse aus dem

Paris des zweiten Kaiserreichs, mit seinen staunen-

erregenden Straßendurchbrüchen, seinen majestätischen

Avenuen. Es ist dieselbe Zeit, in der man den Wiener

Ring unrettbar ins Theatralische verunstaltete, während

die Möglichkeit zu wundervollen Stadtbildern vorüber-

ging wie ein Traum.

Was bleibt von alledem übrig? Nichts! Die ganze

klassizistische Arbeit ist vertan. Schultze-Naumburg

hat noch ein gutes Wort für die »Gartenstraße des