io8

VOLKSKUNST UND HAUSINDUSTRIE IN ÖSTERREICH

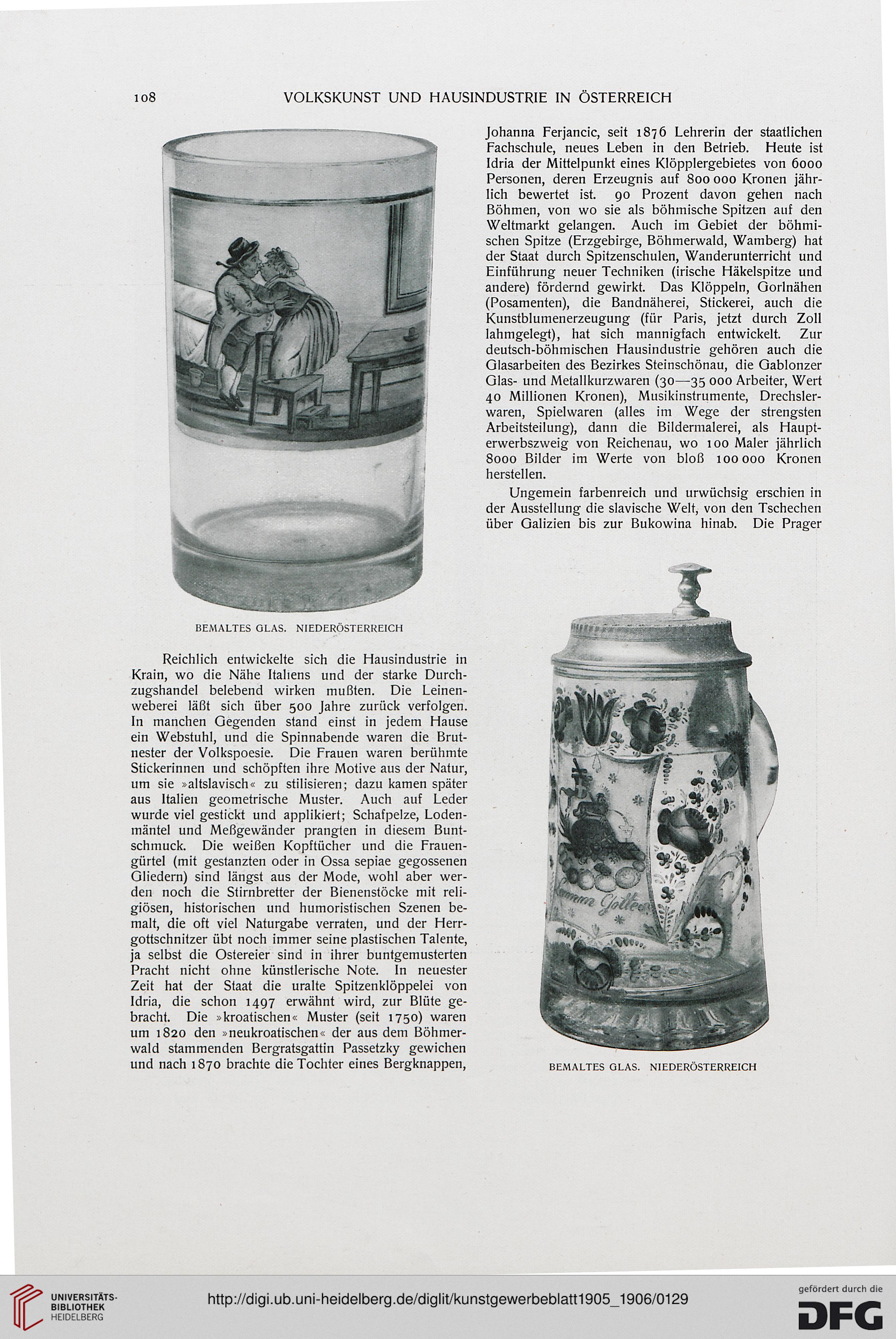

BEMALTES GLAS. NIEDERÖSTERREICH

Reichlich entwickelte sich die Hausindustrie in

Krain, wo die Nähe Italiens und der starke Durch-

zugshandel belebend wirken mußten. Die Leinen-

weberei läßt sich über 500 Jahre zurück verfolgen.

In manchen Gegenden stand einst in jedem Hause

ein Webstuhl, und die Spinnabende waren die Brut-

nester der Volkspoesie. Die Frauen waren berühmte

Stickerinnen und schöpften ihre Motive aus der Natur,

um sie »altslavisch« zu stilisieren; dazu kamen später

aus Italien geometrische Muster. Auch auf Leder

wurde viel gestickt und applikiert; Schafpelze, Loden-

mäntel und Meßgewänder prangten in diesem Bunt-

schmuck. Die weißen Kopftücher und die Frauen-

gürtel (mit gestanzten oder in Ossa sepiae gegossenen

Gliedern) sind längst aus der Mode, wohl aber wer-

den noch die Stirnbretter der Bienenstöcke mit reli-

giösen, historischen und humoristischen Szenen be-

malt, die oft viel Naturgabe verraten, und der Herr-

gottschnifzer übt noch immer seine plastischen Talente,

ja selbst die Ostereier sind in ihrer buntgemusterten

Pracht nicht ohne künstlerische Note. In neuester

Zeit hat der Staat die uralte Spitzenklöppelei von

Idria, die schon 1497 erwähnt wird, zur Blüte ge-

bracht. Die »kroatischen« Muster (seit 1750) waren

um 1820 den »neukroatischen« der aus dem Böhmer-

wald stammenden Bergratsgattin Passetzky gewichen

und nach 1870 brachte die Tochter eines Bergknappen,

Johanna Ferjancic, seit 1876 Lehrerin der staatlichen

Fachschule, neues Leben in den Betrieb. Heute ist

Idria der Mittelpunkt eines Klöpplergebietes von 6000

Personen, deren Erzeugnis auf 800 000 Kronen jähr-

lich bewertet ist. 90 Prozent davon gehen nach

Böhmen, von wo sie als böhmische Spitzen auf den

Weltmarkt gelangen. Auch im Gebiet der böhmi-

schen Spitze (Erzgebirge, Böhmerwald, Wamberg) hat

der Staat durch Spitzenschulen, Wanderunterricht und

Einführung neuer Techniken (irische Häkelspitze und

andere) fördernd gewirkt. Das Klöppeln, Gorlnähen

(Posamenten), die Bandnäherei, Stickerei, auch die

Kunstblumenerzeugung (für Paris, jetzt durch Zoll

lahmgelegt), hat sich mannigfach entwickelt. Zur

deutsch-böhmischen Hausindustrie gehören auch die

Glasarbeiten des Bezirkes Steinschönau, die Gablonzer

Glas- und Metall kurz waren (30—35 000 Arbeiter, Wert

40 Millionen Kronen), Musikinstrumente, Drechsler-

waren, Spielwaren (alles im Wege der strengsten

Arbeitsteilung), dann die Bildermalerei, als Haupt-

erwerbszweig von Reichenau, wo 100 Maler jährlich

8000 Bilder im Werte von bloß 100000 Kronen

herstellen.

Ungemein farbenreich und urwüchsig erschien in

der Ausstellung die slavische Welt, von den Tschechen

über Galizien bis zur Bukowina hinab. Die Prager

BEMALTES GLAS. NIEDEROSTERREICH

VOLKSKUNST UND HAUSINDUSTRIE IN ÖSTERREICH

BEMALTES GLAS. NIEDERÖSTERREICH

Reichlich entwickelte sich die Hausindustrie in

Krain, wo die Nähe Italiens und der starke Durch-

zugshandel belebend wirken mußten. Die Leinen-

weberei läßt sich über 500 Jahre zurück verfolgen.

In manchen Gegenden stand einst in jedem Hause

ein Webstuhl, und die Spinnabende waren die Brut-

nester der Volkspoesie. Die Frauen waren berühmte

Stickerinnen und schöpften ihre Motive aus der Natur,

um sie »altslavisch« zu stilisieren; dazu kamen später

aus Italien geometrische Muster. Auch auf Leder

wurde viel gestickt und applikiert; Schafpelze, Loden-

mäntel und Meßgewänder prangten in diesem Bunt-

schmuck. Die weißen Kopftücher und die Frauen-

gürtel (mit gestanzten oder in Ossa sepiae gegossenen

Gliedern) sind längst aus der Mode, wohl aber wer-

den noch die Stirnbretter der Bienenstöcke mit reli-

giösen, historischen und humoristischen Szenen be-

malt, die oft viel Naturgabe verraten, und der Herr-

gottschnifzer übt noch immer seine plastischen Talente,

ja selbst die Ostereier sind in ihrer buntgemusterten

Pracht nicht ohne künstlerische Note. In neuester

Zeit hat der Staat die uralte Spitzenklöppelei von

Idria, die schon 1497 erwähnt wird, zur Blüte ge-

bracht. Die »kroatischen« Muster (seit 1750) waren

um 1820 den »neukroatischen« der aus dem Böhmer-

wald stammenden Bergratsgattin Passetzky gewichen

und nach 1870 brachte die Tochter eines Bergknappen,

Johanna Ferjancic, seit 1876 Lehrerin der staatlichen

Fachschule, neues Leben in den Betrieb. Heute ist

Idria der Mittelpunkt eines Klöpplergebietes von 6000

Personen, deren Erzeugnis auf 800 000 Kronen jähr-

lich bewertet ist. 90 Prozent davon gehen nach

Böhmen, von wo sie als böhmische Spitzen auf den

Weltmarkt gelangen. Auch im Gebiet der böhmi-

schen Spitze (Erzgebirge, Böhmerwald, Wamberg) hat

der Staat durch Spitzenschulen, Wanderunterricht und

Einführung neuer Techniken (irische Häkelspitze und

andere) fördernd gewirkt. Das Klöppeln, Gorlnähen

(Posamenten), die Bandnäherei, Stickerei, auch die

Kunstblumenerzeugung (für Paris, jetzt durch Zoll

lahmgelegt), hat sich mannigfach entwickelt. Zur

deutsch-böhmischen Hausindustrie gehören auch die

Glasarbeiten des Bezirkes Steinschönau, die Gablonzer

Glas- und Metall kurz waren (30—35 000 Arbeiter, Wert

40 Millionen Kronen), Musikinstrumente, Drechsler-

waren, Spielwaren (alles im Wege der strengsten

Arbeitsteilung), dann die Bildermalerei, als Haupt-

erwerbszweig von Reichenau, wo 100 Maler jährlich

8000 Bilder im Werte von bloß 100000 Kronen

herstellen.

Ungemein farbenreich und urwüchsig erschien in

der Ausstellung die slavische Welt, von den Tschechen

über Galizien bis zur Bukowina hinab. Die Prager

BEMALTES GLAS. NIEDEROSTERREICH