i3o DAS WERK DER ANGEWANDTEN KUNST ALS GEGENSTAND DES URHEBERRECHTS

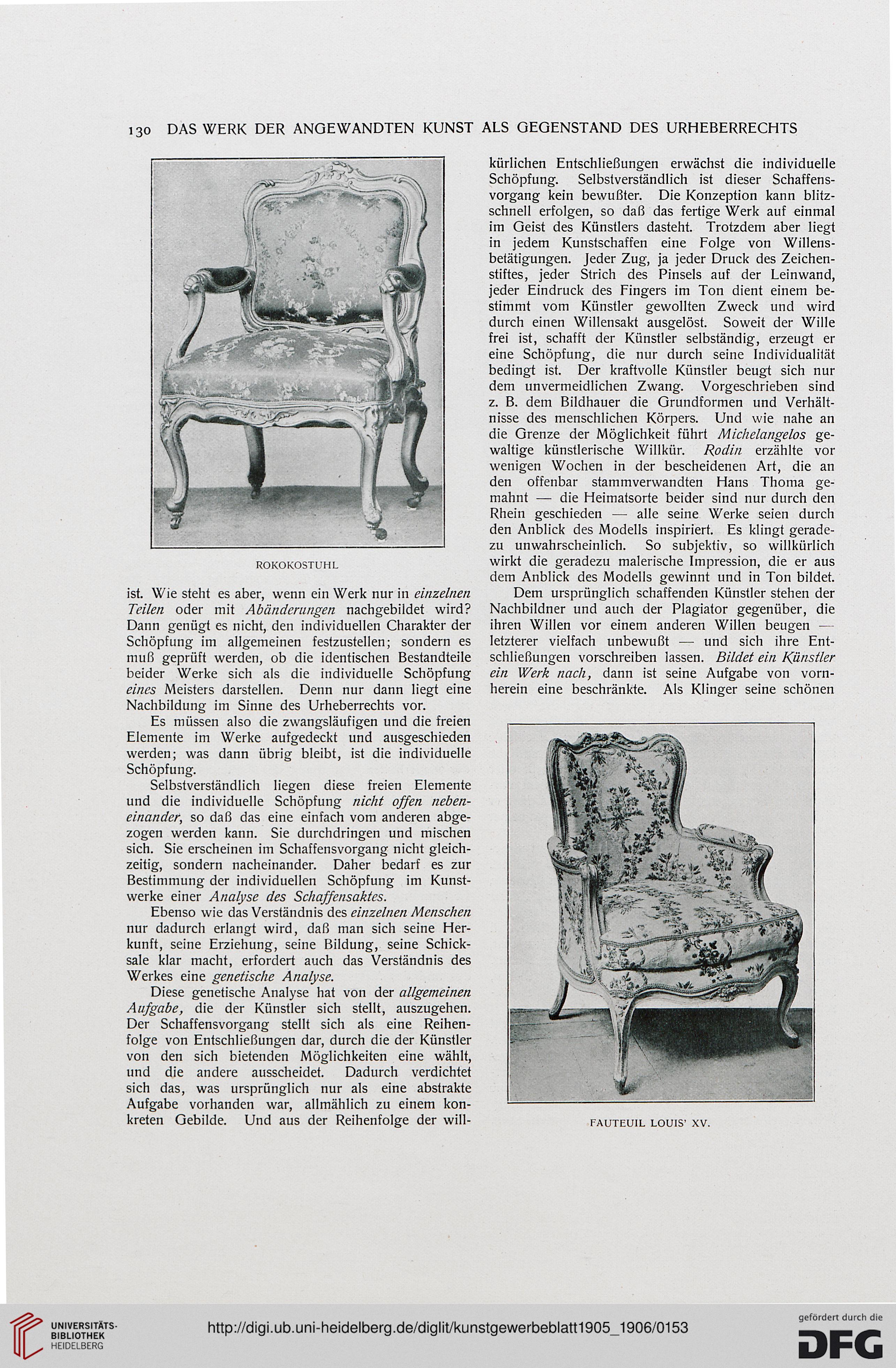

ROKOKOSTUHL

ist. Wie steht es aber, wenn ein Werk nur in einzelnen

Teilen oder mit Abänderungen nachgebildet wird?

Dann genügt es nicht, den individuellen Charakter der

Schöpfung im allgemeinen festzustellen; sondern es

muß geprüft werden, ob die identischen Bestandteile

beider Werke sich als die individuelle Schöpfung

eines Meisters darstellen. Denn nur dann liegt eine

Nachbildung im Sinne des Urheberrechts vor.

Es müssen also die zwangsläufigen und die freien

Elemente im Werke aufgedeckt und ausgeschieden

werden; was dann übrig bleibt, ist die individuelle

Schöpfung.

Selbstverständlich liegen diese freien Elemente

und die individuelle Schöpfung nicht offen neben-

einander, so daß das eine einfach vom anderen abge-

zogen werden kann. Sie durchdringen und mischen

sich. Sie erscheinen im Schaffensvorgang nicht gleich-

zeitig, sondern nacheinander. Daher bedarf es zur

Bestimmung der individuellen Schöpfung im Kunst-

werke einer Analyse des Schaffensaktes.

Ebenso wie das Verständnis des einzelnen Menschen

nur dadurch erlangt wird, daß man sich seine Her-

kunft, seine Erziehung, seine Bildung, seine Schick-

sale klar macht, erfordert auch das Verständnis des

Werkes eine genetische Analyse.

Diese genetische Analyse hat von der allgemeinen

Aufgabe, die der Künstler sich stellt, auszugehen.

Der Schaffensvorgang stellt sich als eine Reihen-

folge von Entschließungen dar, durch die der Künstler

von den sich bietenden Möglichkeiten eine wählt,

und die andere ausscheidet. Dadurch verdichtet

sich das, was ursprünglich nur als eine abstrakte

Aufgabe vorhanden war, allmählich zu einem kon-

kreten Gebilde. Und aus der Reihenfolge der will-

kürlichen Entschließungen erwächst die individuelle

Schöpfung. Selbstverständlich ist dieser Schaffens-

vorgang kein bewußter. Die Konzeption kann blitz-

schnell erfolgen, so daß das fertige Werk auf einmal

im Geist des Künstlers dasteht. Trotzdem aber liegt

in jedem Kunstschaffen eine Folge von Willens-

betätigungen. Jeder Zug, ja jeder Druck des Zeichen-

stiftes, jeder Strich des Pinsels auf der Leinwand,

jeder Eindruck des Fingers im Ton dient einem be-

stimmt vom Künstler gewollten Zweck und wird

durch einen Willensakt ausgelöst. Soweit der Wille

frei ist, schafft der Künstler selbständig, erzeugt er

eine Schöpfung, die nur durch seine Individualität

bedingt ist. Der kraftvolle Künstler beugt sich nur

dem unvermeidlichen Zwang. Vorgeschrieben sind

z. B. dem Bildhauer die Grundformen und Verhält-

nisse des menschlichen Körpers. Und wie nahe an

die Grenze der Möglichkeit führt Michelangelos ge-

waltige künstlerische Willkür. Rodin erzählte vor

wenigen Wochen in der bescheidenen Art, die an

den offenbar stammverwandten Hans Thoma ge-

mahnt — die Heimatsorte beider sind nur durch den

Rhein geschieden — alle seine Werke seien durch

den Anblick des Modells inspiriert. Es klingt gerade-

zu unwahrscheinlich. So subjektiv, so willkürlich

wirkt die geradezu malerische Impression, die er aus

dem Anblick des Modells gewinnt und in Ton bildet.

Dem ursprünglich schaffenden Künstler stehen der

Nachbildner und auch der Plagiator gegenüber, die

ihren Willen vor einem anderen Willen beugen —

letzterer vielfach unbewußt — und sich ihre Ent-

schließungen vorschreiben lassen. Bildet ein Künstler

ein Werk nach, dann ist seine Aufgabe von vorn-

herein eine beschränkte. Als Klinger seine schönen

*M

FAUTEUIL LOUIS' XV.

ROKOKOSTUHL

ist. Wie steht es aber, wenn ein Werk nur in einzelnen

Teilen oder mit Abänderungen nachgebildet wird?

Dann genügt es nicht, den individuellen Charakter der

Schöpfung im allgemeinen festzustellen; sondern es

muß geprüft werden, ob die identischen Bestandteile

beider Werke sich als die individuelle Schöpfung

eines Meisters darstellen. Denn nur dann liegt eine

Nachbildung im Sinne des Urheberrechts vor.

Es müssen also die zwangsläufigen und die freien

Elemente im Werke aufgedeckt und ausgeschieden

werden; was dann übrig bleibt, ist die individuelle

Schöpfung.

Selbstverständlich liegen diese freien Elemente

und die individuelle Schöpfung nicht offen neben-

einander, so daß das eine einfach vom anderen abge-

zogen werden kann. Sie durchdringen und mischen

sich. Sie erscheinen im Schaffensvorgang nicht gleich-

zeitig, sondern nacheinander. Daher bedarf es zur

Bestimmung der individuellen Schöpfung im Kunst-

werke einer Analyse des Schaffensaktes.

Ebenso wie das Verständnis des einzelnen Menschen

nur dadurch erlangt wird, daß man sich seine Her-

kunft, seine Erziehung, seine Bildung, seine Schick-

sale klar macht, erfordert auch das Verständnis des

Werkes eine genetische Analyse.

Diese genetische Analyse hat von der allgemeinen

Aufgabe, die der Künstler sich stellt, auszugehen.

Der Schaffensvorgang stellt sich als eine Reihen-

folge von Entschließungen dar, durch die der Künstler

von den sich bietenden Möglichkeiten eine wählt,

und die andere ausscheidet. Dadurch verdichtet

sich das, was ursprünglich nur als eine abstrakte

Aufgabe vorhanden war, allmählich zu einem kon-

kreten Gebilde. Und aus der Reihenfolge der will-

kürlichen Entschließungen erwächst die individuelle

Schöpfung. Selbstverständlich ist dieser Schaffens-

vorgang kein bewußter. Die Konzeption kann blitz-

schnell erfolgen, so daß das fertige Werk auf einmal

im Geist des Künstlers dasteht. Trotzdem aber liegt

in jedem Kunstschaffen eine Folge von Willens-

betätigungen. Jeder Zug, ja jeder Druck des Zeichen-

stiftes, jeder Strich des Pinsels auf der Leinwand,

jeder Eindruck des Fingers im Ton dient einem be-

stimmt vom Künstler gewollten Zweck und wird

durch einen Willensakt ausgelöst. Soweit der Wille

frei ist, schafft der Künstler selbständig, erzeugt er

eine Schöpfung, die nur durch seine Individualität

bedingt ist. Der kraftvolle Künstler beugt sich nur

dem unvermeidlichen Zwang. Vorgeschrieben sind

z. B. dem Bildhauer die Grundformen und Verhält-

nisse des menschlichen Körpers. Und wie nahe an

die Grenze der Möglichkeit führt Michelangelos ge-

waltige künstlerische Willkür. Rodin erzählte vor

wenigen Wochen in der bescheidenen Art, die an

den offenbar stammverwandten Hans Thoma ge-

mahnt — die Heimatsorte beider sind nur durch den

Rhein geschieden — alle seine Werke seien durch

den Anblick des Modells inspiriert. Es klingt gerade-

zu unwahrscheinlich. So subjektiv, so willkürlich

wirkt die geradezu malerische Impression, die er aus

dem Anblick des Modells gewinnt und in Ton bildet.

Dem ursprünglich schaffenden Künstler stehen der

Nachbildner und auch der Plagiator gegenüber, die

ihren Willen vor einem anderen Willen beugen —

letzterer vielfach unbewußt — und sich ihre Ent-

schließungen vorschreiben lassen. Bildet ein Künstler

ein Werk nach, dann ist seine Aufgabe von vorn-

herein eine beschränkte. Als Klinger seine schönen

*M

FAUTEUIL LOUIS' XV.