136

FRITZ ERLERS MONUMENTALE MALEREIEN

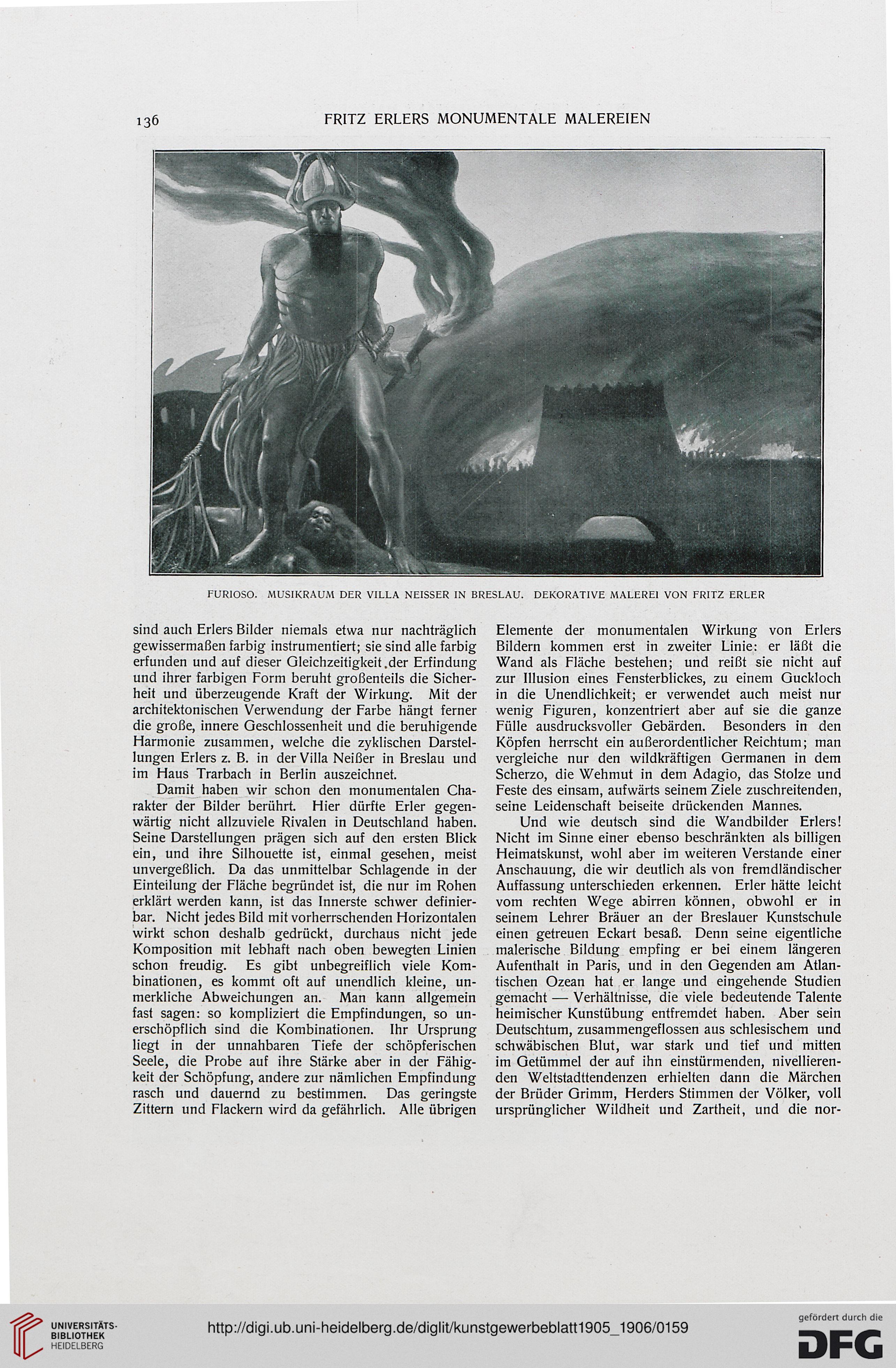

FURIOSO. MUSIKRAUM DER VILLA NEISSER IN BRESLAU. DEKORATIVE MALEREI VON FRITZ ERLER

sind auch Erlers Bilder niemals etwa nur nachträglich

gewissermaßen farbig instrumentiert; sie sind alle farbig

erfunden und auf dieser Gleichzeitigkeit.der Erfindung

und ihrer farbigen Form beruht großenteils die Sicher-

heit und überzeugende Kraft der Wirkung. Mit der

architektonischen Verwendung der Farbe hängt ferner

die große, innere Geschlossenheit und die beruhigende

Harmonie zusammen, welche die zyklischen Darstel-

lungen Erlers z. B. in der Villa Neißer in Breslau und

im Haus Trarbach in Berlin auszeichnet.

Damit haben wir schon den monumentalen Cha-

rakter der Bilder berührt. Hier dürfte Erler gegen-

wärtig nicht allzuviele Rivalen in Deutschland haben.

Seine Darstellungen prägen sich auf den ersten Blick

ein, und ihre Silhouette ist, einmal gesehen, meist

unvergeßlich. Da das unmittelbar Schlagende in der

Einteilung der Fläche begründet ist, die nur im Rohen

erklärt werden kann, ist das Innerste schwer definier-

bar. Nicht jedes Bild mit vorherrschenden Horizontalen

wirkt schon deshalb gedrückt, durchaus nicht jede

Komposition mit lebhaft nach oben bewegten Linien

schon freudig. Es gibt unbegreiflich viele Kom-

binationen, es kommt oft auf unendlich kleine, un-

merkliche Abweichungen an. Man kann allgemein

fast sagen: so kompliziert die Empfindungen, so un-

erschöpflich sind die Kombinationen. Ihr Ursprung

liegt in der unnahbaren Tiefe der schöpferischen

Seele, die Probe auf ihre Stärke aber in der Fähig-

keit der Schöpfung, andere zur nämlichen Empfindung

rasch und dauernd zu bestimmen. Das geringste

Zittern und Flackern wird da gefährlich. Alle übrigen

Elemente der monumentalen Wirkung von Erlers

Bildern kommen erst in zweiter Linie: er läßt die

Wand als Fläche bestehen; und reißt sie nicht auf

zur Illusion eines Fensterblickes, zu einem Guckloch

in die Unendlichkeit; er verwendet auch meist nur

wenig Figuren, konzentriert aber auf sie die ganze

Fülle ausdrucksvoller Gebärden. Besonders in den

Köpfen herrscht ein außerordentlicher Reichtum; man

vergleiche nur den wildkräftigen Germanen in dem

Scherzo, die Wehmut in dem Adagio, das Stolze und

Feste des einsam, aufwärts seinem Ziele zuschreitenden,

seine Leidenschaft beiseite drückenden Mannes.

Und wie deutsch sind die Wandbilder Erlers!

Nicht im Sinne einer ebenso beschränkten als billigen

Heimatskunst, wohl aber im weiteren Verstände einer

Anschauung, die wir deutlich als von fremdländischer

Auffassung unterschieden erkennen. Erler hätte leicht

vom rechten Wege abirren können, obwohl er in

seinem Lehrer Bräuer an der Breslauer Kunstschule

einen getreuen Eckart besaß. Denn seine eigentliche

malerische Bildung empfing er bei einem längeren

Aufenthalt in Paris, und in den Gegenden am Atlan-

tischen Ozean hat er lange und eingehende Studien

gemacht — Verhältnisse, die viele bedeutende Talente

heimischer Kunstübung entfremdet haben. Aber sein

Deutschtum, zusammengeflossen aus schlesischem und

schwäbischen Blut, war stark und tief und mitten

im Getümmel der auf ihn einstürmenden, nivellieren-

den Weltstadttendenzen erhielten dann die Märchen

der Brüder Grimm, Herders Stimmen der Völker, voll

ursprünglicher Wildheit und Zartheit, und die nor-

FRITZ ERLERS MONUMENTALE MALEREIEN

FURIOSO. MUSIKRAUM DER VILLA NEISSER IN BRESLAU. DEKORATIVE MALEREI VON FRITZ ERLER

sind auch Erlers Bilder niemals etwa nur nachträglich

gewissermaßen farbig instrumentiert; sie sind alle farbig

erfunden und auf dieser Gleichzeitigkeit.der Erfindung

und ihrer farbigen Form beruht großenteils die Sicher-

heit und überzeugende Kraft der Wirkung. Mit der

architektonischen Verwendung der Farbe hängt ferner

die große, innere Geschlossenheit und die beruhigende

Harmonie zusammen, welche die zyklischen Darstel-

lungen Erlers z. B. in der Villa Neißer in Breslau und

im Haus Trarbach in Berlin auszeichnet.

Damit haben wir schon den monumentalen Cha-

rakter der Bilder berührt. Hier dürfte Erler gegen-

wärtig nicht allzuviele Rivalen in Deutschland haben.

Seine Darstellungen prägen sich auf den ersten Blick

ein, und ihre Silhouette ist, einmal gesehen, meist

unvergeßlich. Da das unmittelbar Schlagende in der

Einteilung der Fläche begründet ist, die nur im Rohen

erklärt werden kann, ist das Innerste schwer definier-

bar. Nicht jedes Bild mit vorherrschenden Horizontalen

wirkt schon deshalb gedrückt, durchaus nicht jede

Komposition mit lebhaft nach oben bewegten Linien

schon freudig. Es gibt unbegreiflich viele Kom-

binationen, es kommt oft auf unendlich kleine, un-

merkliche Abweichungen an. Man kann allgemein

fast sagen: so kompliziert die Empfindungen, so un-

erschöpflich sind die Kombinationen. Ihr Ursprung

liegt in der unnahbaren Tiefe der schöpferischen

Seele, die Probe auf ihre Stärke aber in der Fähig-

keit der Schöpfung, andere zur nämlichen Empfindung

rasch und dauernd zu bestimmen. Das geringste

Zittern und Flackern wird da gefährlich. Alle übrigen

Elemente der monumentalen Wirkung von Erlers

Bildern kommen erst in zweiter Linie: er läßt die

Wand als Fläche bestehen; und reißt sie nicht auf

zur Illusion eines Fensterblickes, zu einem Guckloch

in die Unendlichkeit; er verwendet auch meist nur

wenig Figuren, konzentriert aber auf sie die ganze

Fülle ausdrucksvoller Gebärden. Besonders in den

Köpfen herrscht ein außerordentlicher Reichtum; man

vergleiche nur den wildkräftigen Germanen in dem

Scherzo, die Wehmut in dem Adagio, das Stolze und

Feste des einsam, aufwärts seinem Ziele zuschreitenden,

seine Leidenschaft beiseite drückenden Mannes.

Und wie deutsch sind die Wandbilder Erlers!

Nicht im Sinne einer ebenso beschränkten als billigen

Heimatskunst, wohl aber im weiteren Verstände einer

Anschauung, die wir deutlich als von fremdländischer

Auffassung unterschieden erkennen. Erler hätte leicht

vom rechten Wege abirren können, obwohl er in

seinem Lehrer Bräuer an der Breslauer Kunstschule

einen getreuen Eckart besaß. Denn seine eigentliche

malerische Bildung empfing er bei einem längeren

Aufenthalt in Paris, und in den Gegenden am Atlan-

tischen Ozean hat er lange und eingehende Studien

gemacht — Verhältnisse, die viele bedeutende Talente

heimischer Kunstübung entfremdet haben. Aber sein

Deutschtum, zusammengeflossen aus schlesischem und

schwäbischen Blut, war stark und tief und mitten

im Getümmel der auf ihn einstürmenden, nivellieren-

den Weltstadttendenzen erhielten dann die Märchen

der Brüder Grimm, Herders Stimmen der Völker, voll

ursprünglicher Wildheit und Zartheit, und die nor-