i6o

ZWEI LEIPZIGER WETTBEWERBE

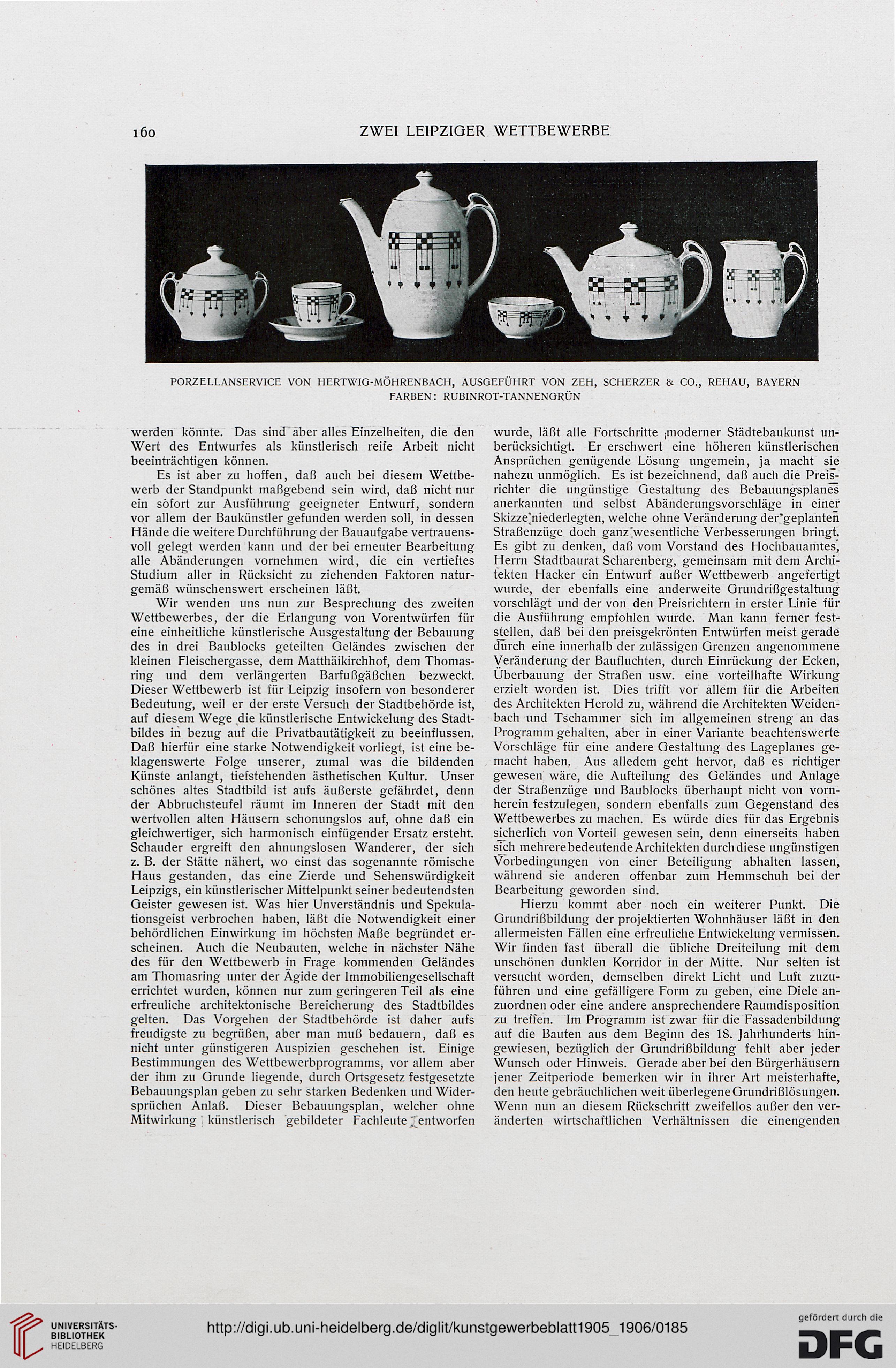

PORZELLANSERVICE VON HERTWTG-MOHRENBACH, AUSGEFÜHRT VON ZEH, SCHERZER & CO., REHAU, BAYERN

FARBEN: RUBINROT-TANNENGRÜN

werden könnte. Das sind aber alles Einzelheiten, die den

Wert des Entwurfes als künstlerisch reife Arbeit nicht

beeinträchtigen können.

Es ist aber zu hoffen, daß auch bei diesem Wettbe-

werb der Standpunkt maßgebend sein wird, daß nicht nur

ein sofort zur Ausführung geeigneter Entwurf, sondern

vor allem der Baukünstler gefunden werden soll, in dessen

Hände die weitere Durchführung der Bauaufgabe vertrauens-

voll gelegt werden kann und der bei erneuter Bearbeitung

alle Abänderungen vornehmen wird, die ein vertieftes

Studium aller in Rücksicht zu ziehenden Faktoren natur-

gemäß wünschenswert erscheinen läßt.

Wir wenden uns nun zur Besprechung des zweiten

Wettbewerbes, der die Erlangung von Vorentwürfen für

eine einheitliche künstlerische Ausgestaltung der Bebauung

des in drei Baublocks geteilten Geländes zwischen der

kleinen Fleischergasse, dem Matthäikirchhof, dem Thomas-

ring und dem verlängerten Barfußgäßchen bezweckt.

Dieser Wettbewerb ist für Leipzig insofern von besonderer

Bedeutung, weil er der erste Versuch der Stadtbehörde ist,

auf diesem Wege die künstlerische Entwickelung des Stadt-

bildes in bezug auf die Privatbautätigkeit zu beeinflussen.

Daß hierfür eine starke Notwendigkeit vorliegt, ist eine be-

klagenswerte Folge unserer, zumal was die bildenden

Künste anlangt, tiefstehenden ästhetischen Kultur. Unser

schönes altes Stadtbild ist aufs äußerste gefährdet, denn

der Abbruchsteufel räumt im Inneren der Stadt mit den

wertvollen alten Häusern schonungslos auf, ohne daß ein

gleichwertiger, sich harmonisch einfügender Ersatz ersteht.

Schauder ergreift den ahnungslosen Wanderer, der sich

z. B. der Stätte nähert, wo einst das sogenannte römische

Haus gestanden, das eine Zierde und Sehenswürdigkeit

Leipzigs, ein künstlerischer Mittelpunkt seiner bedeutendsten

Geister gewesen ist. Was hier Unverständnis und Spekula-

tionsgeist verbrochen haben, läßt die Notwendigkeit einer

behördlichen Einwirkung im höchsten Maße begründet er-

scheinen. Auch die Neubauten, welche in nächster Nähe

des für den Wettbewerb in Frage kommenden Geländes

am Thomasring unter der Ägide der Immobiliengesellschaft

errichtet wurden, können nur zum geringeren Teil als eine

erfreuliche architektonische Bereicherung des Stadtbildes

gelten. Das Vorgehen der Stadtbehörde ist daher aufs

freudigste zu begrüßen, aber man muß bedauern, daß es

nicht unter günstigeren Auspizien geschehen ist. Einige

Bestimmungen des Wettbewerbprogramms, vor allem aber

der ihm zu Grunde liegende, durch Ortsgesetz festgesetzte

Bebauungsplan geben zu sehr starken Bedenken und Wider-

sprüchen Anlaß. Dieser Bebauungsplan, welcher ohne

Mitwirkung ' künstlerisch gebildeter Fachleute ^entworfen

wurde, läßt alle Fortschritte jmoderner Städtebaukunst un-

berücksichtigt. Er erschwert eine höheren künstlerischen

Ansprüchen genügende Lösung ungemein, ja macht sie

nahezu unmöglich. Es ist bezeichnend, daß auch die Preis-

richter die ungünstige Gestaltung des Bebauungsplanes

anerkannten und selbst Abänderungsvorschläge in einer

Skizze'niederlegten, welche ohne Veränderung der'geplanten

Straßenzüge doch ganz [wesentliche Verbesserungen bringt.

Es gibt zu denken, daß vom Vorstand des Hochbauamtes,

Herrn Stadtbaurat Scharenberg, gemeinsam mit dem Archi-

tekten Hacker ein Entwurf außer Wettbewerb angefertigt

wurde, der ebenfalls eine anderweite Grundrißgestaltung

vorschlägt und der von den Preisrichtern in erster Linie für

die Ausführung empfohlen wurde. Man kann ferner fest-

stellen, daß bei den preisgekrönten Entwürfen meist gerade

durch eine innerhalb der zulässigen Grenzen angenommene

Veränderung der Baufluchten, durch Einrückung der Ecken,

Überbauung der Straßen usw. eine vorteilhafte Wirkung

erzielt worden ist. Dies trifft vor allem für die Arbeiten

des Architekten Herold zu, während die Architekten Weiden-

bach und Tschammer sich im allgemeinen streng an das

Programm gehalten, aber in einer Variante beachtenswerte

Vorschläge für eine andere Gestaltung des Lageplanes ge-

macht haben. Aus alledem geht hervor, daß es richtiger

gewesen wäre, die Aufteilung des Geländes und Anlage

der Straßenzüge und Baublocks überhaupt nicht von vorn-

herein festzulegen, sondern ebenfalls zum Gegenstand des

Wettbewerbes zu machen. Es würde dies für das Ergebnis

sicherlich von Vorteil gewesen sein, denn einerseits haben

sich mehrere bedeutende Architekten durch diese ungünstigen

Vorbedingungen von einer Beteiligung abhalten lassen,

während sie anderen offenbar zum Hemmschuh bei der

Bearbeitung geworden sind.

Hierzu kommt aber noch ein weiterer Punkt. Die

Grundrißbildung der projektierten Wohnhäuser läßt in den

allermeisten Fällen eine erfreuliche Entwickelung vermissen.

Wir finden fast überall die übliche Dreiteilung mit dem

unschönen dunklen Korridor in der Mitte. Nur selten ist

versucht worden, demselben direkt Licht und Luft zuzu-

führen und eine gefälligere Form zu geben, eine Diele an-

zuordnen oder eine andere ansprechendere Raumdisposition

zu treffen. Im Programm ist zwar für die Fassadenbildung

auf die Bauten aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts hin-

gewiesen, bezüglich der Grundrißbildung fehlt aber jeder

Wunsch oder Hinweis. Gerade aber bei den Bürgerhäusern

jener Zeitperiode bemerken wir in ihrer Art meisterhafte,

den heute gebräuchlichen weit überlegene Grundrißlösungen.

Wenn nun an diesem Rückschritt zweifellos außer den ver-

änderten wirtschaftlichen Verhältnissen die einengenden

ZWEI LEIPZIGER WETTBEWERBE

PORZELLANSERVICE VON HERTWTG-MOHRENBACH, AUSGEFÜHRT VON ZEH, SCHERZER & CO., REHAU, BAYERN

FARBEN: RUBINROT-TANNENGRÜN

werden könnte. Das sind aber alles Einzelheiten, die den

Wert des Entwurfes als künstlerisch reife Arbeit nicht

beeinträchtigen können.

Es ist aber zu hoffen, daß auch bei diesem Wettbe-

werb der Standpunkt maßgebend sein wird, daß nicht nur

ein sofort zur Ausführung geeigneter Entwurf, sondern

vor allem der Baukünstler gefunden werden soll, in dessen

Hände die weitere Durchführung der Bauaufgabe vertrauens-

voll gelegt werden kann und der bei erneuter Bearbeitung

alle Abänderungen vornehmen wird, die ein vertieftes

Studium aller in Rücksicht zu ziehenden Faktoren natur-

gemäß wünschenswert erscheinen läßt.

Wir wenden uns nun zur Besprechung des zweiten

Wettbewerbes, der die Erlangung von Vorentwürfen für

eine einheitliche künstlerische Ausgestaltung der Bebauung

des in drei Baublocks geteilten Geländes zwischen der

kleinen Fleischergasse, dem Matthäikirchhof, dem Thomas-

ring und dem verlängerten Barfußgäßchen bezweckt.

Dieser Wettbewerb ist für Leipzig insofern von besonderer

Bedeutung, weil er der erste Versuch der Stadtbehörde ist,

auf diesem Wege die künstlerische Entwickelung des Stadt-

bildes in bezug auf die Privatbautätigkeit zu beeinflussen.

Daß hierfür eine starke Notwendigkeit vorliegt, ist eine be-

klagenswerte Folge unserer, zumal was die bildenden

Künste anlangt, tiefstehenden ästhetischen Kultur. Unser

schönes altes Stadtbild ist aufs äußerste gefährdet, denn

der Abbruchsteufel räumt im Inneren der Stadt mit den

wertvollen alten Häusern schonungslos auf, ohne daß ein

gleichwertiger, sich harmonisch einfügender Ersatz ersteht.

Schauder ergreift den ahnungslosen Wanderer, der sich

z. B. der Stätte nähert, wo einst das sogenannte römische

Haus gestanden, das eine Zierde und Sehenswürdigkeit

Leipzigs, ein künstlerischer Mittelpunkt seiner bedeutendsten

Geister gewesen ist. Was hier Unverständnis und Spekula-

tionsgeist verbrochen haben, läßt die Notwendigkeit einer

behördlichen Einwirkung im höchsten Maße begründet er-

scheinen. Auch die Neubauten, welche in nächster Nähe

des für den Wettbewerb in Frage kommenden Geländes

am Thomasring unter der Ägide der Immobiliengesellschaft

errichtet wurden, können nur zum geringeren Teil als eine

erfreuliche architektonische Bereicherung des Stadtbildes

gelten. Das Vorgehen der Stadtbehörde ist daher aufs

freudigste zu begrüßen, aber man muß bedauern, daß es

nicht unter günstigeren Auspizien geschehen ist. Einige

Bestimmungen des Wettbewerbprogramms, vor allem aber

der ihm zu Grunde liegende, durch Ortsgesetz festgesetzte

Bebauungsplan geben zu sehr starken Bedenken und Wider-

sprüchen Anlaß. Dieser Bebauungsplan, welcher ohne

Mitwirkung ' künstlerisch gebildeter Fachleute ^entworfen

wurde, läßt alle Fortschritte jmoderner Städtebaukunst un-

berücksichtigt. Er erschwert eine höheren künstlerischen

Ansprüchen genügende Lösung ungemein, ja macht sie

nahezu unmöglich. Es ist bezeichnend, daß auch die Preis-

richter die ungünstige Gestaltung des Bebauungsplanes

anerkannten und selbst Abänderungsvorschläge in einer

Skizze'niederlegten, welche ohne Veränderung der'geplanten

Straßenzüge doch ganz [wesentliche Verbesserungen bringt.

Es gibt zu denken, daß vom Vorstand des Hochbauamtes,

Herrn Stadtbaurat Scharenberg, gemeinsam mit dem Archi-

tekten Hacker ein Entwurf außer Wettbewerb angefertigt

wurde, der ebenfalls eine anderweite Grundrißgestaltung

vorschlägt und der von den Preisrichtern in erster Linie für

die Ausführung empfohlen wurde. Man kann ferner fest-

stellen, daß bei den preisgekrönten Entwürfen meist gerade

durch eine innerhalb der zulässigen Grenzen angenommene

Veränderung der Baufluchten, durch Einrückung der Ecken,

Überbauung der Straßen usw. eine vorteilhafte Wirkung

erzielt worden ist. Dies trifft vor allem für die Arbeiten

des Architekten Herold zu, während die Architekten Weiden-

bach und Tschammer sich im allgemeinen streng an das

Programm gehalten, aber in einer Variante beachtenswerte

Vorschläge für eine andere Gestaltung des Lageplanes ge-

macht haben. Aus alledem geht hervor, daß es richtiger

gewesen wäre, die Aufteilung des Geländes und Anlage

der Straßenzüge und Baublocks überhaupt nicht von vorn-

herein festzulegen, sondern ebenfalls zum Gegenstand des

Wettbewerbes zu machen. Es würde dies für das Ergebnis

sicherlich von Vorteil gewesen sein, denn einerseits haben

sich mehrere bedeutende Architekten durch diese ungünstigen

Vorbedingungen von einer Beteiligung abhalten lassen,

während sie anderen offenbar zum Hemmschuh bei der

Bearbeitung geworden sind.

Hierzu kommt aber noch ein weiterer Punkt. Die

Grundrißbildung der projektierten Wohnhäuser läßt in den

allermeisten Fällen eine erfreuliche Entwickelung vermissen.

Wir finden fast überall die übliche Dreiteilung mit dem

unschönen dunklen Korridor in der Mitte. Nur selten ist

versucht worden, demselben direkt Licht und Luft zuzu-

führen und eine gefälligere Form zu geben, eine Diele an-

zuordnen oder eine andere ansprechendere Raumdisposition

zu treffen. Im Programm ist zwar für die Fassadenbildung

auf die Bauten aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts hin-

gewiesen, bezüglich der Grundrißbildung fehlt aber jeder

Wunsch oder Hinweis. Gerade aber bei den Bürgerhäusern

jener Zeitperiode bemerken wir in ihrer Art meisterhafte,

den heute gebräuchlichen weit überlegene Grundrißlösungen.

Wenn nun an diesem Rückschritt zweifellos außer den ver-

änderten wirtschaftlichen Verhältnissen die einengenden