238 BEMERKUNGEN ZUR 3. DEUTSCHEN KUNSTGEWERBEAUSSTELLUNG DRESDEN 1906

ja eine der allergrößten in der Keramik überhaupt,

spielt heute das Steingut. Nicht etwa als Material

zur Herstellung von Geschirren, als welches es ur-

sprünglich erfunden ward. Auf diesem Gebiet ist

das Steingut durch seine sklavische Nachahmung des

Porzellans allmählich gänzlich ungenießbar geworden.

Ausnahmen finden sich hier auf der Ausstellung nur

selten: ein breit bemaltes Service von Schmidt-Pecht-

Konstanz, zwei Tassen, leicht plastisch und malerisch

dekoriert, von Gertrud Kleinhempel, eine größere

Schale von Erich Kleinhempel. Seine Hauptrolle

jedoch spielt das Steingut heute auf dem Gebiete

der Fliesen- und Ofenkeramik. Hier hat es völlig

die Erbschaft der Fayence und der glasierten Irden-

ware angetreten, und eine ganze Reihe sehr bedeu-

tender Fabriken ins Leben gerufen, von denen hier

eine ganze Reihe, namentlich die in Meißen befind-

lichen, ausgestellt haben. Die Hauptfirma auf diesem

Gebiete ist Villeroy & Boch. Von ihr stammt eine

Hauptsehenswürdigkeit der Ausstellung, überhaupt

ihre ausgedehnteste keramische Leistung, der vom

Dresdener Architekten

Max Hans Kühne ent-

worfene Wintergarten der

ersten Industriehalle. Die

Raumwirkung dieses

Raumes ist bedeutend,

die Anlage geschickt,

die keramisch-technische

Leistung über alles Lob

erhaben. In der farbigen

Wirkung ist dagegen

wohl noch nicht das

Höchste, was hier er-

reicht werden konnte,

erreicht: sie erscheint

etwas weichlich, zu wel-

cher Wirkung diese Tech-

nik freilich nur zu leicht

führt. Ganz unglücklich

sind dagegen die meisten

Ofenfabriken Meißens

gewesen: auch hier das-

selbe redliche Streben

wieimWesterwald, »mo-

dern« werden zu wollen,

auch hier dasselbe Un-

glück, hierfür nicht die

richtigen Helfershelfer

gewonnen zu haben,

hier freilich dadurch,

daß man in dieser Be-

ziehungnichthoch genug

hinaufgriff. Buntheit und

Unruhe des Aufbaues

und der Ornamentik

sind darum die Folgen.

Die einzigen Ausnahmen

bilden nur Ernst Tei-

chert, der unter anderen

für Fritz Schumacher

■PH

■ i ■>. fj

1

Eh ■£

■

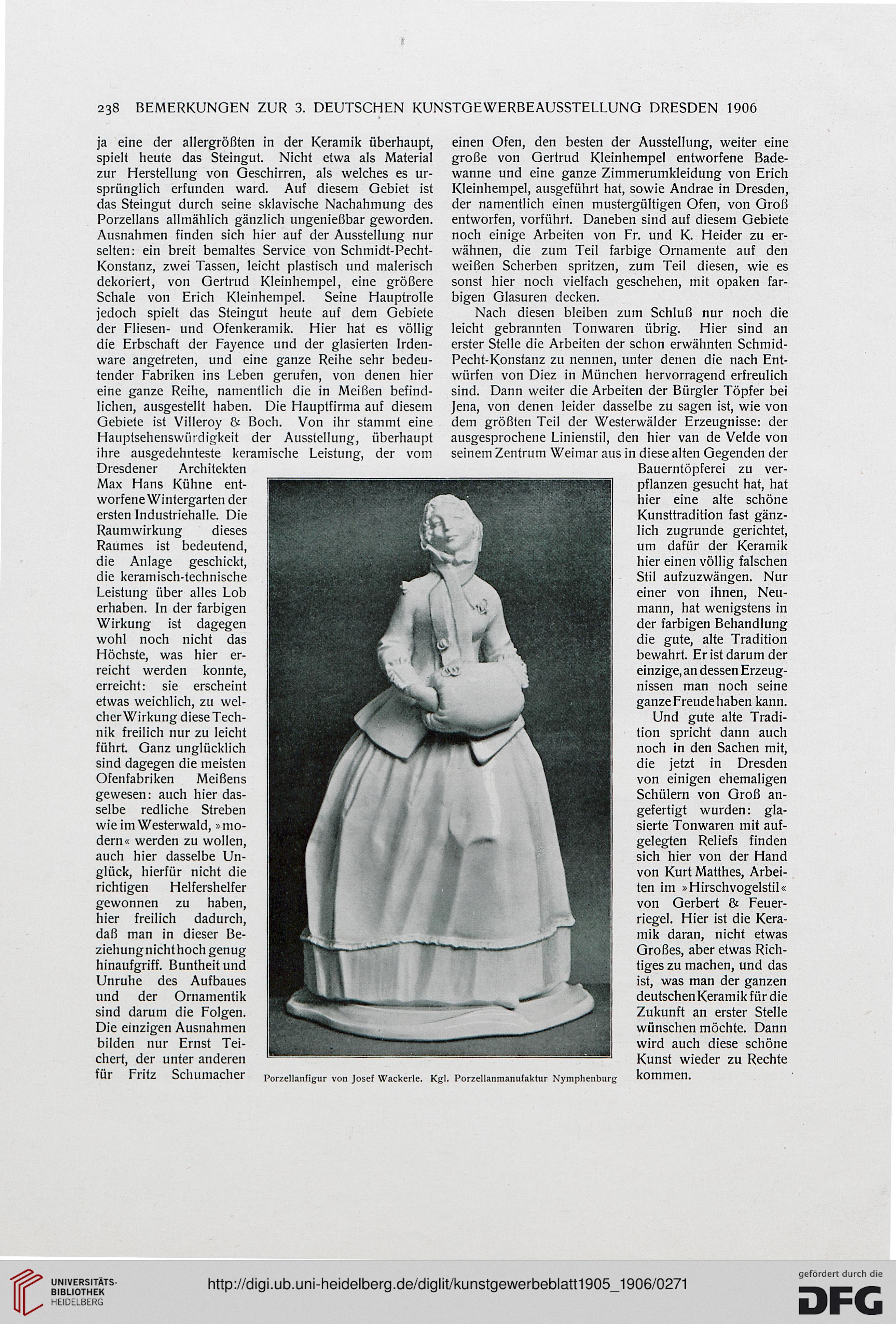

Porzellanfigur von Josef Wackerle. Kgl. Porzellanmanufaktur Nymphenburg

einen Ofen, den besten der Ausstellung, weiter eine

große von Gertrud Kleinhempel entworfene Bade-

wanne und eine ganze Zimmerumkleidung von Erich

Kleinhempel, ausgeführt hat, sowie Andrae in Dresden,

der namentlich einen mustergültigen Ofen, von Groß

entworfen, vorführt. Daneben sind auf diesem Gebiete

noch einige Arbeiten von Fr. und K. Heider zu er-

wähnen, die zum Teil farbige Ornamente auf den

weißen Scherben spritzen, zum Teil diesen, wie es

sonst hier noch vielfach geschehen, mit opaken far-

bigen Glasuren decken.

Nach diesen bleiben zum Schluß nur noch die

leicht gebrannten Tonwaren übrig. Hier sind an

erster Stelle die Arbeiten der schon erwähnten Schmid-

Pecht-Konstanz zu nennen, unter denen die nach Ent-

würfen von Diez in München hervorragend erfreulich

sind. Dann weiter die Arbeiten der Bürgler Töpfer bei

Jena, von denen leider dasselbe zu sagen ist, wie von

dem größten Teil der Westerwälder Erzeugnisse: der

ausgesprochene Linienstil, den hier van de Velde von

seinem Zentrum Weimar aus in diese alten Gegenden der

Bauerntöpferei zu ver-

pflanzen gesucht hat, hat

hier eine alte schöne

Kunsttradition fast gänz-

lich zugrunde gerichtet,

um dafür der Keramik

hier einen völlig falschen

Stil aufzuzwängen. Nur

einer von ihnen, Neu-

mann, hat wenigstens in

der farbigen Behandlung

die gute, alte Tradition

bewahrt. Er ist darum der

einzige, an dessen Erzeug-

nissen man noch seine

ganze Freude haben kann.

Und gute alte Tradi-

tion spricht dann auch

noch in den Sachen mit,

die jetzt in Dresden

von einigen ehemaligen

Schülern von Groß an-

gefertigt wurden: gla-

sierte Tonwaren mit auf-

gelegten Reliefs finden

sich hier von der Hand

von Kurt Matthes, Arbei-

ten im »Hirschvogelstil«

von Gerbert & Feuer-

riegel. Hier ist die Kera-

mik daran, nicht etwas

Großes, aber etwas Rich-

tiges zu machen, und das

ist, was man der ganzen

deutschen Keramik für die

Zukunft an erster Stelle

wünschen möchte. Dann

wird auch diese schöne

Kunst wieder zu Rechte

kommen.

ja eine der allergrößten in der Keramik überhaupt,

spielt heute das Steingut. Nicht etwa als Material

zur Herstellung von Geschirren, als welches es ur-

sprünglich erfunden ward. Auf diesem Gebiet ist

das Steingut durch seine sklavische Nachahmung des

Porzellans allmählich gänzlich ungenießbar geworden.

Ausnahmen finden sich hier auf der Ausstellung nur

selten: ein breit bemaltes Service von Schmidt-Pecht-

Konstanz, zwei Tassen, leicht plastisch und malerisch

dekoriert, von Gertrud Kleinhempel, eine größere

Schale von Erich Kleinhempel. Seine Hauptrolle

jedoch spielt das Steingut heute auf dem Gebiete

der Fliesen- und Ofenkeramik. Hier hat es völlig

die Erbschaft der Fayence und der glasierten Irden-

ware angetreten, und eine ganze Reihe sehr bedeu-

tender Fabriken ins Leben gerufen, von denen hier

eine ganze Reihe, namentlich die in Meißen befind-

lichen, ausgestellt haben. Die Hauptfirma auf diesem

Gebiete ist Villeroy & Boch. Von ihr stammt eine

Hauptsehenswürdigkeit der Ausstellung, überhaupt

ihre ausgedehnteste keramische Leistung, der vom

Dresdener Architekten

Max Hans Kühne ent-

worfene Wintergarten der

ersten Industriehalle. Die

Raumwirkung dieses

Raumes ist bedeutend,

die Anlage geschickt,

die keramisch-technische

Leistung über alles Lob

erhaben. In der farbigen

Wirkung ist dagegen

wohl noch nicht das

Höchste, was hier er-

reicht werden konnte,

erreicht: sie erscheint

etwas weichlich, zu wel-

cher Wirkung diese Tech-

nik freilich nur zu leicht

führt. Ganz unglücklich

sind dagegen die meisten

Ofenfabriken Meißens

gewesen: auch hier das-

selbe redliche Streben

wieimWesterwald, »mo-

dern« werden zu wollen,

auch hier dasselbe Un-

glück, hierfür nicht die

richtigen Helfershelfer

gewonnen zu haben,

hier freilich dadurch,

daß man in dieser Be-

ziehungnichthoch genug

hinaufgriff. Buntheit und

Unruhe des Aufbaues

und der Ornamentik

sind darum die Folgen.

Die einzigen Ausnahmen

bilden nur Ernst Tei-

chert, der unter anderen

für Fritz Schumacher

■PH

■ i ■>. fj

1

Eh ■£

■

Porzellanfigur von Josef Wackerle. Kgl. Porzellanmanufaktur Nymphenburg

einen Ofen, den besten der Ausstellung, weiter eine

große von Gertrud Kleinhempel entworfene Bade-

wanne und eine ganze Zimmerumkleidung von Erich

Kleinhempel, ausgeführt hat, sowie Andrae in Dresden,

der namentlich einen mustergültigen Ofen, von Groß

entworfen, vorführt. Daneben sind auf diesem Gebiete

noch einige Arbeiten von Fr. und K. Heider zu er-

wähnen, die zum Teil farbige Ornamente auf den

weißen Scherben spritzen, zum Teil diesen, wie es

sonst hier noch vielfach geschehen, mit opaken far-

bigen Glasuren decken.

Nach diesen bleiben zum Schluß nur noch die

leicht gebrannten Tonwaren übrig. Hier sind an

erster Stelle die Arbeiten der schon erwähnten Schmid-

Pecht-Konstanz zu nennen, unter denen die nach Ent-

würfen von Diez in München hervorragend erfreulich

sind. Dann weiter die Arbeiten der Bürgler Töpfer bei

Jena, von denen leider dasselbe zu sagen ist, wie von

dem größten Teil der Westerwälder Erzeugnisse: der

ausgesprochene Linienstil, den hier van de Velde von

seinem Zentrum Weimar aus in diese alten Gegenden der

Bauerntöpferei zu ver-

pflanzen gesucht hat, hat

hier eine alte schöne

Kunsttradition fast gänz-

lich zugrunde gerichtet,

um dafür der Keramik

hier einen völlig falschen

Stil aufzuzwängen. Nur

einer von ihnen, Neu-

mann, hat wenigstens in

der farbigen Behandlung

die gute, alte Tradition

bewahrt. Er ist darum der

einzige, an dessen Erzeug-

nissen man noch seine

ganze Freude haben kann.

Und gute alte Tradi-

tion spricht dann auch

noch in den Sachen mit,

die jetzt in Dresden

von einigen ehemaligen

Schülern von Groß an-

gefertigt wurden: gla-

sierte Tonwaren mit auf-

gelegten Reliefs finden

sich hier von der Hand

von Kurt Matthes, Arbei-

ten im »Hirschvogelstil«

von Gerbert & Feuer-

riegel. Hier ist die Kera-

mik daran, nicht etwas

Großes, aber etwas Rich-

tiges zu machen, und das

ist, was man der ganzen

deutschen Keramik für die

Zukunft an erster Stelle

wünschen möchte. Dann

wird auch diese schöne

Kunst wieder zu Rechte

kommen.