BEDEUTUNG DER ARMENISCHEN DENKMÄLER FÜR DIE BAUKUNST DER GEGENWART

5

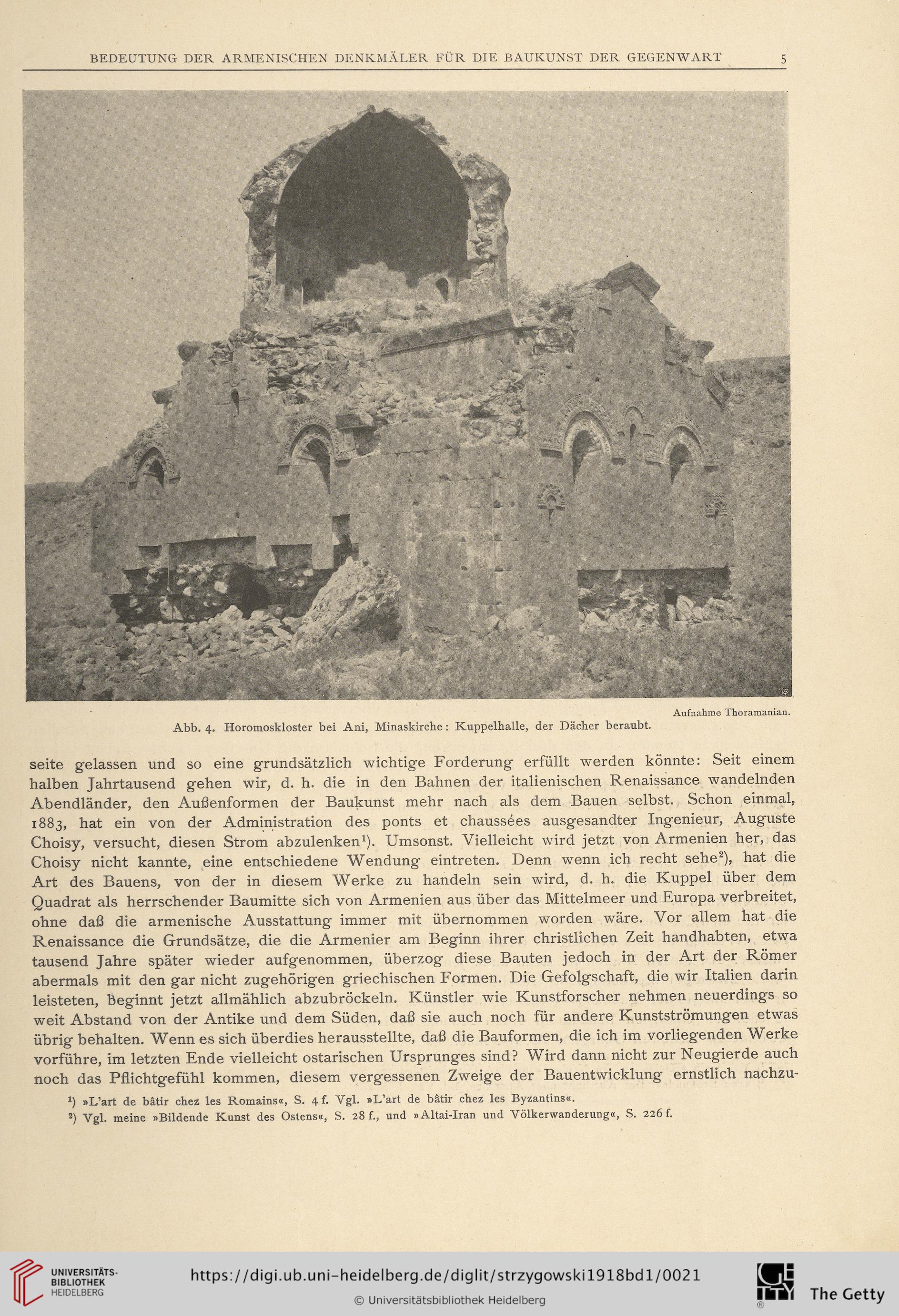

Aufnahme Thoramanian.

Abb. 4. Horomoskloster bei Ani, Minaskirche: Kuppelhalle, der Dächer beraubt.

Seite gelassen und so eine grundsätzlich wichtige Forderung erfüllt werden könnte: Seit einem

halben Jahrtausend gehen wir, d. h. die in den Bahnen der italienischen Renaissance wandelnden

Abendländer, den Außenformen der Baukunst mehr nach als dem Bauen selbst. Schon einmal,

1883, hat ein von der Administration des ponts et chaussees ausgesandter Ingenieur, Auguste

Choisy, versucht, diesen Strom abzulenken1). Umsonst. Vielleicht wird jetzt von Armenien her, das

Choisy nicht kannte, eine entschiedene Wendung eintreten. Denn wenn ich recht sehe2), hat die

Art des Bauens, von der in diesem Werke zu handeln sein wird, d. h. die Kuppel über dem

Quadrat als herrschender Baumitte sich von Armenien aus über das Mittelmeer und Europa verbreitet,

ohne daß die armenische Ausstattung immer mit übernommen worden wäre. Vor allem hat die

Renaissance die Grundsätze, die die Armenier am Beginn ihrer christlichen Zeit handhabten, etwa

tausend Jahre später wieder aufgenommen, überzog diese Bauten jedoch in der Art der Römer

abermals mit den gar nicht zugehörigen griechischen Formen. Die Gefolgschaft, die wir Italien darin

leisteten, beginnt jetzt allmählich abzubröckeln. Künstler wie Kunstforscher nehmen neuerdings so

weit Abstand von der Antike und dem Süden, daß sie auch noch für andere Kunstströmungen etwas

übrig behalten. Wenn es sich überdies herausstellte, daß die Bauformen, die ich im vorliegenden Werke

vorführe, im letzten Ende vielleicht ostarischen Ursprunges sind? Wird dann nicht zur Neugierde auch

noch das Pflichtgefühl kommen, diesem vergessenen Zweige der Bauentwicklung ernstlich nachzu-

*) »L’art de bätir chez les Romains«, S. 4 f. Vgl. »L’art de bätir chez les Byzantins«.

2) Vgl. meine »Bildende Kunst des Ostens«, S. 28 f., und »Altai-Iran und Völkerwanderung«, S. 226 f.

5

Aufnahme Thoramanian.

Abb. 4. Horomoskloster bei Ani, Minaskirche: Kuppelhalle, der Dächer beraubt.

Seite gelassen und so eine grundsätzlich wichtige Forderung erfüllt werden könnte: Seit einem

halben Jahrtausend gehen wir, d. h. die in den Bahnen der italienischen Renaissance wandelnden

Abendländer, den Außenformen der Baukunst mehr nach als dem Bauen selbst. Schon einmal,

1883, hat ein von der Administration des ponts et chaussees ausgesandter Ingenieur, Auguste

Choisy, versucht, diesen Strom abzulenken1). Umsonst. Vielleicht wird jetzt von Armenien her, das

Choisy nicht kannte, eine entschiedene Wendung eintreten. Denn wenn ich recht sehe2), hat die

Art des Bauens, von der in diesem Werke zu handeln sein wird, d. h. die Kuppel über dem

Quadrat als herrschender Baumitte sich von Armenien aus über das Mittelmeer und Europa verbreitet,

ohne daß die armenische Ausstattung immer mit übernommen worden wäre. Vor allem hat die

Renaissance die Grundsätze, die die Armenier am Beginn ihrer christlichen Zeit handhabten, etwa

tausend Jahre später wieder aufgenommen, überzog diese Bauten jedoch in der Art der Römer

abermals mit den gar nicht zugehörigen griechischen Formen. Die Gefolgschaft, die wir Italien darin

leisteten, beginnt jetzt allmählich abzubröckeln. Künstler wie Kunstforscher nehmen neuerdings so

weit Abstand von der Antike und dem Süden, daß sie auch noch für andere Kunstströmungen etwas

übrig behalten. Wenn es sich überdies herausstellte, daß die Bauformen, die ich im vorliegenden Werke

vorführe, im letzten Ende vielleicht ostarischen Ursprunges sind? Wird dann nicht zur Neugierde auch

noch das Pflichtgefühl kommen, diesem vergessenen Zweige der Bauentwicklung ernstlich nachzu-

*) »L’art de bätir chez les Romains«, S. 4 f. Vgl. »L’art de bätir chez les Byzantins«.

2) Vgl. meine »Bildende Kunst des Ostens«, S. 28 f., und »Altai-Iran und Völkerwanderung«, S. 226 f.