DER LÄNGSGERICHTETE TONNENBAU

137

II. Der längsgerichtete Tonnenbau.

Die Neigung, dem Kircheninnern eine Längsrichtung zu geben, macht sich in Armenien ebenso

geltend wie im Westen, geht aber hier zumeist mit den behandelten Gattungen des strahlenförmigen

Kuppelbaues Hand in Hand. Die Beispiele von Längsbauten ohne Kuppel sind verhältnismäßig

selten. Immerhin sind gerade von den ältesten Beispielen — und wir sind ja nur ihnen nach-

gegangen — immer noch so viele erhalten, daß, wie sich zeigen wird, eine Schicht nach gewiesen

erscheint und die Entwicklung ziemlich klar durchschaut werden kann. Millet hat auf Grund der

Jermakov-Lichtbilder Studien über diesen Bautypus gemacht1). Zufällig ist ihm dabei nicht ein einziger

der alten Bauten des Landes in die Hände gekommen. Er glaubt daher, es habe dort nur den

»orientalischen Typus«, wie er die dreischiffige Basilika ohne Oberlichtgaden, die Hallenkirche2) nennt,

gegeben3). Die Schicht der einschiffigen Vertreter kommt bei ihm nicht zur Geltung. Auch die

eigentliche Basilika ist ihm in Armenien fremd geblieben. Immerhin wird Millets Zusammenstellung

der Lichtbilder für die Spätzeit, die ich hier gar nicht mehr in Betracht ziehe, einigen Wert behalten

und meine nur bis etwa 1100 gehende Vorführung gut ergänzen.

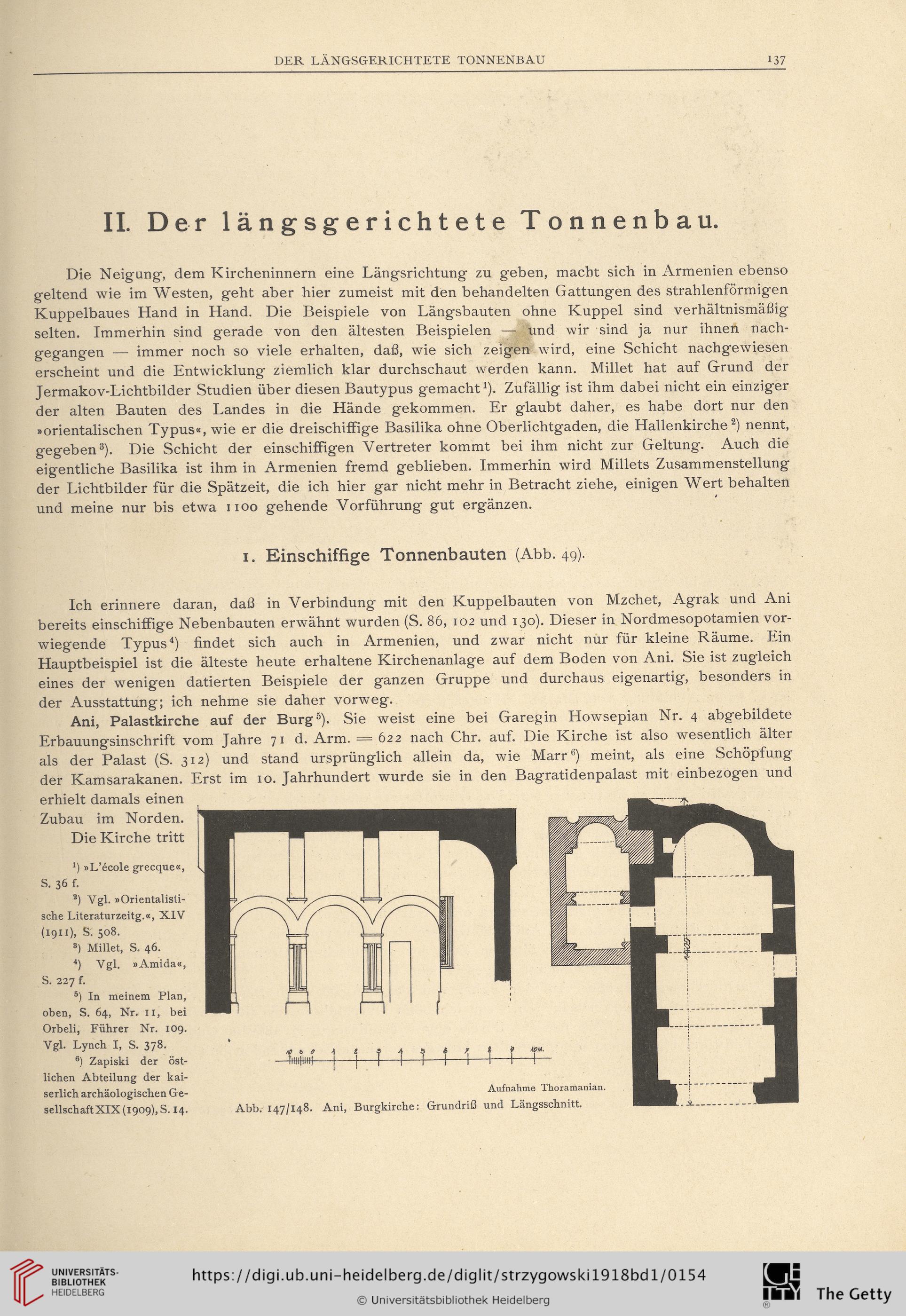

1. Einschiffige Tonnenbauten (Abb. 49).

Ich erinnere daran, daß in Verbindung mit den Kuppelbauten von Mzchet, Agrak und Ani

bereits einschiffige Nebenbauten erwähnt wurden (S. 86, 102 und 130). Dieser in Nordmesopotamien vor-

wiegende Typus4) findet sich auch in Armenien, und zwar nicht nur für kleine Räume. Ein

Hauptbeispiel ist die älteste heute erhaltene Kirchenanlage auf dem Boden von Ani. Sie ist zugleich

eines der wenigen datierten Beispiele der ganzen Gruppe und durchaus eigenartig, besonders in

der Ausstattung; ich nehme sie daher vorweg.

Ani, Palastkirche auf der Burg5). Sie weist eine bei Garegin Howsepian Nr. 4 abgebildete

Erbauungsinschrift vom Jahre 71 d. Arm. = 622 nach Chr. auf. Die Kirche ist also wesentlich älter

als der Palast (S. 312) und stand ursprünglich allein da, wie Marr6) meint, als eine Schöpfung

der Kamsarakanen. Erst im 10. Jahrhundert wurde sie in den Bagratidenpalast mit einbezogen und

erhielt damals einen

Zubau im Norden.

Die Kirche tritt

J) »L’ecole grecque«,

S. 36 f.

2) Vgl. »Orientalisti¬

sche Literaturzeitg.«, XIV

(1911), S. 508.

3) Millet, S. 46.

4) Vgl. »Amida«,

S. 227 f.

5) In meinem Plan,

oben, S. 64, Nr. II, bei

Orbeli, Führer Nr. 109.

Vgl. Lynch I, S. 378.

6) Zapiski der öst¬

lichen Abteilung der kai¬

serlich archäologischen Ge¬

sellschaft XIX (1909), S. 14.

Aufnahme Thoramanian.

1. Ani, Burgkirche: Grundriß und Längsschnitt.

137

II. Der längsgerichtete Tonnenbau.

Die Neigung, dem Kircheninnern eine Längsrichtung zu geben, macht sich in Armenien ebenso

geltend wie im Westen, geht aber hier zumeist mit den behandelten Gattungen des strahlenförmigen

Kuppelbaues Hand in Hand. Die Beispiele von Längsbauten ohne Kuppel sind verhältnismäßig

selten. Immerhin sind gerade von den ältesten Beispielen — und wir sind ja nur ihnen nach-

gegangen — immer noch so viele erhalten, daß, wie sich zeigen wird, eine Schicht nach gewiesen

erscheint und die Entwicklung ziemlich klar durchschaut werden kann. Millet hat auf Grund der

Jermakov-Lichtbilder Studien über diesen Bautypus gemacht1). Zufällig ist ihm dabei nicht ein einziger

der alten Bauten des Landes in die Hände gekommen. Er glaubt daher, es habe dort nur den

»orientalischen Typus«, wie er die dreischiffige Basilika ohne Oberlichtgaden, die Hallenkirche2) nennt,

gegeben3). Die Schicht der einschiffigen Vertreter kommt bei ihm nicht zur Geltung. Auch die

eigentliche Basilika ist ihm in Armenien fremd geblieben. Immerhin wird Millets Zusammenstellung

der Lichtbilder für die Spätzeit, die ich hier gar nicht mehr in Betracht ziehe, einigen Wert behalten

und meine nur bis etwa 1100 gehende Vorführung gut ergänzen.

1. Einschiffige Tonnenbauten (Abb. 49).

Ich erinnere daran, daß in Verbindung mit den Kuppelbauten von Mzchet, Agrak und Ani

bereits einschiffige Nebenbauten erwähnt wurden (S. 86, 102 und 130). Dieser in Nordmesopotamien vor-

wiegende Typus4) findet sich auch in Armenien, und zwar nicht nur für kleine Räume. Ein

Hauptbeispiel ist die älteste heute erhaltene Kirchenanlage auf dem Boden von Ani. Sie ist zugleich

eines der wenigen datierten Beispiele der ganzen Gruppe und durchaus eigenartig, besonders in

der Ausstattung; ich nehme sie daher vorweg.

Ani, Palastkirche auf der Burg5). Sie weist eine bei Garegin Howsepian Nr. 4 abgebildete

Erbauungsinschrift vom Jahre 71 d. Arm. = 622 nach Chr. auf. Die Kirche ist also wesentlich älter

als der Palast (S. 312) und stand ursprünglich allein da, wie Marr6) meint, als eine Schöpfung

der Kamsarakanen. Erst im 10. Jahrhundert wurde sie in den Bagratidenpalast mit einbezogen und

erhielt damals einen

Zubau im Norden.

Die Kirche tritt

J) »L’ecole grecque«,

S. 36 f.

2) Vgl. »Orientalisti¬

sche Literaturzeitg.«, XIV

(1911), S. 508.

3) Millet, S. 46.

4) Vgl. »Amida«,

S. 227 f.

5) In meinem Plan,

oben, S. 64, Nr. II, bei

Orbeli, Führer Nr. 109.

Vgl. Lynch I, S. 378.

6) Zapiski der öst¬

lichen Abteilung der kai¬

serlich archäologischen Ge¬

sellschaft XIX (1909), S. 14.

Aufnahme Thoramanian.

1. Ani, Burgkirche: Grundriß und Längsschnitt.