Jahrg. V, Nr. 1 vom 4. Januar 1931

WELTKUNST

9

unter ihnen selbst die Kategorie vertreten ist,

die wider besseres Wissen ein einträglicheres

Urteil abgibt (vgl. Nr. 49, S. 4, Sp. 4 mit S. 3,

Sp. 4). Jefet aber hat die Wissenschaft ein Recht

darauf, daß diese Eiterbeule ganz geöffnet wird.

Unter den von Dr. Heinemann-Fleischmann

angeführten elf Autoritäten haben drei auf

öffentlich erhobene, m. E. ehrenrührige Vor-

dürfe bisher in keiner Weise reagiert; andere

haben geschwiegen, wo sie schon längst

hätten reden müssen. Darum ist es vor-

sichtiger, nicht den zunächst Beteiligten jeg-

liche Initiative zu überlassen. Wen von den

Lebenden beschuldigt Dr. Heinemann-Fleisch-

mann — Sachverständiger in Experten als

Opfer des Pflichtbewußtseins (ebda. Sp. 2

oben) — des wissentlichen Betruges?

(Sollte nicht die Ehrfurcht vor dem Toten es

"verbieten, Bodes Namen als Schild für Hand-

lungen und für Wissenschaftshändler zu nußen,

für die er nur Verachtung kannte? Ist

der Schluß des zweiten Bandes der Lebens-

erinnerungen noch nicht deutlich genug?) Der

Kreis der anerkannten (Bilder-) Experten von

Weltruf, die zugleich anerkannte Wissen-

schaftler sind, ist so klein, daß diese Ver-

dächtigung begründet werden muß. Zu diesen

Experten gehören einige Museumsbeamie,

und der Stand der Museumsbeamten hat ein

Recht darauf, daß endlich einmal die Reini-

gung in seinen Reihen beginnt. Entweder

Reinigung zu Unrecht Verdächtigter oder

Reinigung von unwürdigen Mitgliedern. Es ist

auf die Dauer unerträglich, daß immer wieder

auf standesunwürdiges Verhalten von — un-

genannten aber doch vage angedeuteten —

Kunstbeamten hingewiesen wird, ohne daß

irgendeiner aus dem genau umrissenen Kreise

etwas dagegen unternimmt (vgl. A. Lapp-

Rottmann, hier Nr. 35, S. 9, Sp. 3). Man hat

noch von keinem selbst-beantragten Diszi-

plinarverfahren gehört, und es muß mit allem

Ernst verlangt werden, daß diejenigen, die

über Material gegen einen unserer Standes-

genossen verfügen, es der zuständigen Stelle

unterbreiten, damit Klärung erzielt wird. Es

dürfte kein Zweifel daran möglich sein, daß

gegen die Standesehre und — ich nehme an,

daß den bayerischen Bestimmungen über Be-

teiligung der Kunstbeamten am Kunsthandel

analoge in den anderen deutschen Ländern

entsprechen — gegen die Beamtenpflichten

verstößt, wer sich Gutachten unter Zugrunde-

legung einer prozentualen Beteiligung am Ver-

kaufspreis bezahlen läßt. Es kann kein Zweifel

daran bestehen, daß gegen die Beamten-

pflichten grob verstößt, wer — und sei es auch

ohne Entgelt — sein Wissen lieber als Experte

Verwertet, denn zur Vermehrung „seines"

Museums. Mit welchem R e c h t s t i t e 1 kann

Herr (oder Frau oder Fräulein) Kunsthändler X

verlangen, daß ihm ein Museumsbeamter erst

die Augen darüber öffnet, was das eigentlich

für ein Objekt ist, das der Kunsthändler

kaufen oder verkaufen will? Die Hilfe kann

immer nur freiwillig geleistet werden, ist aber

Pflichtwidrig, wenn durch sie die Interessen

des eigenen Museums — in Bayern sogar:

oder eines anderen deutschen Museums —

geschädigt werden. (Ist es üblich, daß eine

Behörde etwa vorher darüber aufklärt, warum

sie ein bestimmtes Grundstück braucht, und

daß sie so seinen Wert erhöht? Was ge-

schähe mit einem Beamten, der gar erst einen

Dritten mit der Nase darauf stieße, daß hier

ein großartiges Geschäft zu machen sei?) Ist

es ein erträglicher Zustand, daß immer wieder

gewispert wird, dieses oder jenes unentbehr-

liche Kunstwerk hätte um einen billigen Preis

erworben werden können, wenn Herr X

oder y es nicht begutachtet, sondern er-

worben hätte? Ist das die mustergültige Art

geworden, ein deutsches Museum zu leiten,

daß man eine Entdeckung, die man unter Ver-

steigerungsgut gemacht zu haben überzeugt

ist, nicht zu billiger Erwerbung nußt, sondern

vorher ausposaunt? Ist es noch ein erträg-

licher Zustand, wenn ein Museumsbeamter —

meinetwegen kein „anerkannter“ Experte —

einem Kunsthändler unaufgefordert sein

besseres Wissen direkt gegen Entgelt offeriert,

um ihm ein Objekt wertvoller zu machen?

Ist es noch eine Ehre, einem Stande anzuge-

hören, von dem gerade einzelne prominente

Mitglieder den Hauptstoff für üble Nachreden

liefern, ohne daß dagegen etwas geschieht?

Muß es sein, daß man immer wieder vor der

Frage der Ausländer verstummen muß: wie

sind diese Zustände bei euch möglich?

Wir wollen uns doch über eines klar sein:

die wesentlichste Fundierung einer Autoritäts-

geltung ist die moralische. Fehlt das Ver-

trauen zu den Aussprüchen, so sind sie

Wertlos. Und wir wollen uns auch darüber

klar sein, daß der wissenschaftliche Ruf —

natürlich nicht der Marktwert — eines Mannes

in seiner Zunft wurzelt; dort kann er ge-

schwunden sein, lange ehe Außenstehende —

Und die „Autorität“ selbst es ahnen. Zu den

dringenden wissenschaftsgeschichtlichen Auf-

gaben wird einmal die Untersuchung gehören.

Wer troß seiner Expertentätigkeif die ur-

sprüngliche Höhe seiner wissenschaftlichen

Leistungen eingehalfen hat und warum das in

der Regel nicht der Fall ist (H. Tieße hat auf

diese schwere Einbuße in seinem hervorragen-

den Aufsaß in der „Frankfurter Zeitung“ vom

2. August 1930 (Reichsausgabe) aufmerksam

gemacht), während umgekehrt wissenschaftlich

tätige Kunsthändler sich die höchste wissen-

schaftliche Achtung erhalten können. Was

Wir jeßt durchleben, ist eine Vertrauens-

krisis allerschlimmster Art, worauf Ge-

heimrat Pinder schon hinwies. Man unter-

schäße die Zahl der Wissenschaftler nur nicht,

die den monatlich von „Experten“ in reicher

Zahl über uns ausgeschütteten Neuveröffent-

lichungen angeblicher größter Meisterwerke

mit absolutestem Mißtrauen gegenüberstehen.

Ich glaube mich nicht zu irren, daß der Kreis

*

4 gar

festzu-

meines

Exper-

eine

eine

wis-

Ver-

kommt?

immer

aus

die

y

derjenigen immer mehr wächst, die an diesem

Betrieb jegliches wissenschaftliche Interesse

verloren haben. Denn nur, wenn Vertrauen da

ist und methodisch anständig gearbeitet

wird, interessiert die Meinung eines Ver-

fassers, aber bestimmt dann nicht, wenn da-

mit gerechnet werden muß, daß nur eine Ge-

fälligkeit oder ein Geschäft oder der Autori-

tätswahn bemäntelt werden soll. Man stelle

sich einen Betrieb der Musikgeschichte vor,

dem zur Aufgabe gegeben wäre, jährlich fünf

unbekannte Meisterwerke von Beethoven,

zehn von Mozart, zwanzig von Haydn usw. zu

entdecken; das Ergebnis wäre kein anderes

als jenes, das heute etwa die vollkommen zer-

rüttete Tizian-Forschung oder die als Tummel-

feld wüstester Zuschreiberei dienen müssende

Forschung über deutsche Malerei der Spät-

gotik und der Renaissance (um nur einige

wenige Gebiete zu nennen) zeigen. Es ge-

hörte eine besondere Verblendung zu der Er-

wartung, daß eine Wissenschaft immer weiter

ruhig zusehen würde, wie ihre Grundlagen be-

droht und erschüttert werden, und daß es den

Interessenten am herrschenden Zustande

überlassen bleiben würde, die Welt zwischen

sich zu teilen. Wie lange noch wird man etwa

dem Kniff vertrauen, bei Angriffen1) auf die

sulfate seines Forschens in der Geldsphäre

einen Kurs haben müssen. Wenn ich ein Stück

für falsch halte, so „ist“ es damit, troß des

wissenschaftlichen Fundamentes, noch nicht

falsch, und es kommt nur von der Vermengung

zweier Welten, die nichts miteinander zu tun

haben, wenn derjenige, der es bis dahin so

und so hoch einschäßte, es nun für materiell

wertlos hält. Ich verstehe es sehr wohl, daß

der ehrliche Kunsthandel sich dagegen zur Wehr

seßt, wenn ihm materielle Werte durch die

wissenschaftliche Forschung gemindert wer-

den; aber der Protest wendet sich an die

falsche Stelle, wenn er gegen die Wissenschaft

oder ihre Träger sich richtet. (Würde man nicht

lachen, wenn die am Ausflugsverkehr Inter-

essierten wegen Geschäftsstörung Protest

gegen die Beamten der Wetterwarte erhöben,

weil sie für einen Festtag schlechtes Wetter

ankündigten, selbst wenn die Voraussage sich

als irrig erwies?) Sinngemäß gilt das gleiche

für die günstige Beurteilung bzw. Voraussage.

Ich glaube immer noch, daß der Antiguar

dem Ideal am nächsten kommt, der dem

Amerikaner auf die Frage, wer ihm denn für

die Echtheit der wertvollen Sache bürge, die

er kaufen wolle, antwortete: my name. Daß

so etwas im München von 1930 möglich war,

zeigt, daß es auch ohne

Expertise geht. Das ist

Geist des echten Kauf-

manns. Daher waren

auch die ersten, die

gegen die Expertisen

aufstanden, zwei Her-

ren des Kunsthandels

(Dr. Wendland und Ge-

heimrat Drey); also

zum mindesten der be-

deutende Kunsthandel

kommt ohne Expertise

aus und stöhnt gele-

gentlich, ein Abbild des

Zauberlehrlings, unter

der Machtstellung eini-

ger Experten, der er

sich aus naheliegenden

Gründen nicht entziehen

zu können glaubt. Ist

es noch ein erriagbarer

Zustand, wenn

Kunsthandlung

Photographie zur

senschaftlichen

Wendung nur unter der

Bedingung abzugeben

wagt, daß die Bestim-

mung des Experten X

angenommen wird oder

eine Verständigung mit

ihm erfolgt? Hat man

kein Recht, solches

Verhältnis als einen

„Ring“ zu bezeichnen,

ein Wort, das an sich

weder einen morali-

schen noch sonstigen

Vorwurf enthält, das

aber jene entschei-

dende — gewollte oder

ungewollte — Grund-

lage des heutigen Ver-

hältnisses zwischen

Experten und Kunst-

händlern treffend cha-

rakterisiert, wie sie

Tieße schon herausge-

arbeitethat: der erstere

macht die Ware „markt-

gängig“, der andere

des Urteils. Ist das

Antwort auf Angriffe

aus dem Kreise der

Ist das kein „Ring“,

und immer wieder

dem Kunsthandel hört:

Expertise vom Herrn X

bekam sie natürlich

Bild, nachdem er es

x) Vorher hatte es nur „etwas gelitten“.

(Pantheon 1929, S. 249.)

2) Wie eigenartig die Situation verkehrt worden

ist, zeigt etwa der Ausfall im Pantheon 1930 S. 492

gegen diejenigen, die es wagen, nicht zu tanzen, wie

gepfiffen wird. Ich persönlich rechne es mir in diesem

Fall zur Ehre, zu den als Unehrliche oder als Unver-

ständige, als krasseste Dilettanten Bezeichneten zu ge-

hören, denn dort befinde ich mich in der besten Ge-

sellschaft. Man beachte: schon der Zweifel zieht

das Verdikt nach sich.

Bestimmungen großmütig zuzugeben: Ja, jeßt

ist das Bild „nicht gut erhalten, ungünstig

restauriert", aber „abgedeckt“ hätten Sie es

sehen sollen! Ist denn die Tiefenforschung

Objekt des ästhetischen Genusses geworden?

Ist denn der Humus, der ein Kohlenlager be-

deckt, darum Kohle? Schamrot muß man über

solchen Wissenschaftsbetrieb werden, für

dessen Charakterisierung kein Wort scharf

genug ist, der nur die eine Entschuldigung hat,

daß er selber sich an ernste Menschen nicht

mehr wenden will, — sonst wäre z. B. ein Ab-

saß, wie der über das Dürer zugeschriebene

Porträt der Smlg. Bache im Pantheon 1930,

S. 542, im ganzen unmöglich; wie überhaupt

ein großer Teil dieser Veröffentlichungen den

Eindruck macht, als sei er nicht für jemanden

bestimmt, der wissenschaftliche2) Literatur ver-

folgt. Die Lehre, die die Aufnahme einiger

der für Kunstwerke der Sammlung Rohoncz

abgegebenen Expertisen — auch die von Ge-

heimrat Pinder, S. 3, Sp. 3, wiedergegebene

Äußerung eines „Meisters unserer Disziplin“

fiel unter ihrem Eindruck — erteilen konnte,

scheint nicht überall verstanden worden zu

sein. Diese Herren mögen es sich gesagt sein

lassen: die Zahl derjenigen, die für die Rein-

haltung des Ansehens ihrer Wissenschaft und

ihres Standes kämpfen wollen, ist nicht so

klein, wie sie zu vermuten scheinen. Uns geht

es um nichts als um diese — und vielleicht um

eine schärfere Zäsur zwischen wissenschaft-

licher Arbeit über Kunstwerke und dem

Kunsthandel. Das ideale Verhältnis zwischen

beiden Betätigungen braucht durchaus nicht

als utopisch betrachtet zu werden: das der

völligen Scheidung. Wenn auf der einen Seite

nach bestem, Wissen und Gewissen Wissen-

schaft getrieben und auf der anderen nach

bestem Wissen und Gewissen mit Kunstwerken

gehandelt wird, so kann kein wirklicher Kon-

flikt entstehen. Kein wahrer Wissenschaftler

wird für sich in Anspruch nehmen, daß die Re-

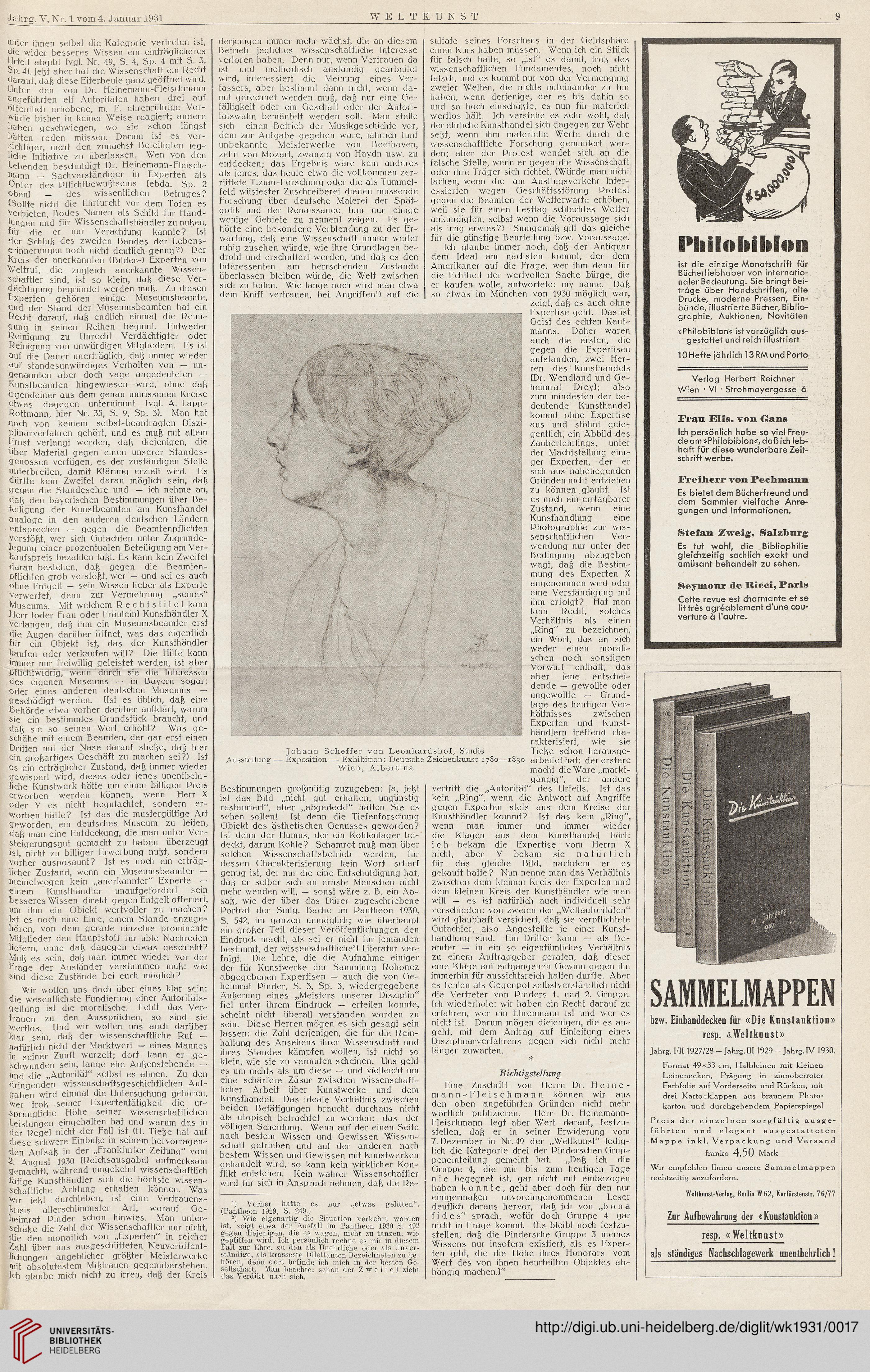

Johann Scheffer von Leonhardshof, Studie

Ausstellung — Exposition — Exhibition: Deutsche Zeichenkunst 1780—1830

Wien, Albertina

Richtigstellung

Eine Zuschrift von Herrn Dr. Heine-

mann-Fleischmann können wir aus

den oben angeführten Gründen nicht mehr

wörtlich publizieren. Herr Dr. Heinemann-

Fleischmann legt aber Wert darauf, festzu-

stellen, daß er in seiner Erwiderung vom

7. Dezember in Nr. 49 der „Weltkunst“ ledig-

lich die Kategorie drei der Pinderschen Grup-

peneinteilung gemeint hat. „Daß ich die

Gruppe 4, die mir bis zum heutigen Tage

n i e begegnet ist, gar nicht mit einbezogen

haben konnte, geht aber doch für den nur

einigermaßen unvoreingenommenen Leser

deutlich daraus hervor, daß ich von „bona

fides“ sprach, wofür doch Gruppe

nicht in Frage kommt. (Es bleibt noch

stellen, daß die Pindersche Gruppe 3

Wissens nur insofern existiert, als es

ten gibt, die die Höhe ihres Honorars vom

Wert des von ihnen beurteilten Objektes ab-

hängig machen.)“

vertritt die „Autorität“

kein „Ring“, wenn die

gegen Experten stets

Kunsthändler

wenn man

die Klagen

i c h bekam

nicht, aber

für das gleiche

gekauft hafte? Nun nenne man das Verhältnis

zwischen dem kleinen Kreis der Experten und

dem kleinen Kreis der Kunsthändler wie man

will — es ist natürlich auch individuell sehr

verschieden: von zweien der „Weltautoritäten“

wird glaubhaft versichert, daß sie verpflichtete

Gutachter, also Angestellte je einer Kunst-

handlung sind. Ein Dritter kann — als Be-

amter — in ein so eigentümliches Verhältnis

zu einem Auftraggeber geraten, daß dieser

eine Klage auf entgangenen Gewinn gegen ihn

immerhin für aussichtsreich halten durfte. Aber

es fehlen als Gegenpol selbstverständlich nicht

die Vertreter von Pinders 1. und 2. Gruppe.

Ich wiederhole: wir haben ein Recht darauf zu

erfahren, wer ein Ehrenmann ist und wer es

nicht ist. Darum mögen diejenigen, die es an-

geht, mit dem Antrag auf Einleitung eines

Disziplinarverfahrens gegen sich nicht mehr

länger zuwarten.

Pliilobiblon

ist die einzige Monatschrift für

Bücherliebhaber von internatio-

naler Bedeutung. Sie bringt Bei-

träge über Handschriften, alte

Drucke, moderne Pressen, Ein-

bände, illustrierte Bücher, Biblio-

graphie, Auktionen, Novitäten

»Philobiblon« ist vorzüglich aus-

gestattet und reich illustriert

10 Hefte jährlich 13 RM und Porto

Verlag Herbert Reichner

Wien • VI • Strohmayergasse 6

Frau Elis, von Gans

Ich persönlich habe so viel Freu-

deam»Philobiblon«,daßich leb-

haft für diese wunderbare Zeit-

schrift werbe.

Freiherr von Pechmann

Es bietet dem Bücherfreund und

dem Sammler vielfache Anre-

gungen und Informationen.

Stefan Zweig, Salzburg

Es tut wohl, die Bibliophilie

gleichzeitig sachlich exakt und

amüsant behandelt zu sehen.

Seymour de Bicci, Paris

Cette revue est charmante et se

lit tres agreablement d'une Cou-

verture d l’autre.

SAMMELMAPPEN

bzw. Einbanddecken für «Die Kunstauktion»

resp. «Weltkunst»

Jahrg. I/II 1927/28 — Jahrg. III 1929 - Jahrg. IV 1930.

Format 49><33 cm, Halbleinen mit kleinen

Leinenecken, Prägung in zinnoberroter

Farbfolie auf Vorderseite und Rücken, mit

drei Karton klappen aus braunem Photo-

karton und durchgehendem Papierspiegel

Preis der einzelnen sorgfältig ausge-

führten und elegant ausgesta 11 eten

Mappe inkl. Verpackung und Versand

franko 4.50 Mark

Wir empfehlen Ihnen unsere Sammelmappen

rechtzeitig anzufordern.

Weltkunst-Verlag, Beilin W62, Kurfürstenstr. 76/77

Zur Aufbewahrung der «Kunstauktion»

resp. «Weltkunst»

als ständiges Nachschlagewerk unentbehrlicb!

WELTKUNST

9

unter ihnen selbst die Kategorie vertreten ist,

die wider besseres Wissen ein einträglicheres

Urteil abgibt (vgl. Nr. 49, S. 4, Sp. 4 mit S. 3,

Sp. 4). Jefet aber hat die Wissenschaft ein Recht

darauf, daß diese Eiterbeule ganz geöffnet wird.

Unter den von Dr. Heinemann-Fleischmann

angeführten elf Autoritäten haben drei auf

öffentlich erhobene, m. E. ehrenrührige Vor-

dürfe bisher in keiner Weise reagiert; andere

haben geschwiegen, wo sie schon längst

hätten reden müssen. Darum ist es vor-

sichtiger, nicht den zunächst Beteiligten jeg-

liche Initiative zu überlassen. Wen von den

Lebenden beschuldigt Dr. Heinemann-Fleisch-

mann — Sachverständiger in Experten als

Opfer des Pflichtbewußtseins (ebda. Sp. 2

oben) — des wissentlichen Betruges?

(Sollte nicht die Ehrfurcht vor dem Toten es

"verbieten, Bodes Namen als Schild für Hand-

lungen und für Wissenschaftshändler zu nußen,

für die er nur Verachtung kannte? Ist

der Schluß des zweiten Bandes der Lebens-

erinnerungen noch nicht deutlich genug?) Der

Kreis der anerkannten (Bilder-) Experten von

Weltruf, die zugleich anerkannte Wissen-

schaftler sind, ist so klein, daß diese Ver-

dächtigung begründet werden muß. Zu diesen

Experten gehören einige Museumsbeamie,

und der Stand der Museumsbeamten hat ein

Recht darauf, daß endlich einmal die Reini-

gung in seinen Reihen beginnt. Entweder

Reinigung zu Unrecht Verdächtigter oder

Reinigung von unwürdigen Mitgliedern. Es ist

auf die Dauer unerträglich, daß immer wieder

auf standesunwürdiges Verhalten von — un-

genannten aber doch vage angedeuteten —

Kunstbeamten hingewiesen wird, ohne daß

irgendeiner aus dem genau umrissenen Kreise

etwas dagegen unternimmt (vgl. A. Lapp-

Rottmann, hier Nr. 35, S. 9, Sp. 3). Man hat

noch von keinem selbst-beantragten Diszi-

plinarverfahren gehört, und es muß mit allem

Ernst verlangt werden, daß diejenigen, die

über Material gegen einen unserer Standes-

genossen verfügen, es der zuständigen Stelle

unterbreiten, damit Klärung erzielt wird. Es

dürfte kein Zweifel daran möglich sein, daß

gegen die Standesehre und — ich nehme an,

daß den bayerischen Bestimmungen über Be-

teiligung der Kunstbeamten am Kunsthandel

analoge in den anderen deutschen Ländern

entsprechen — gegen die Beamtenpflichten

verstößt, wer sich Gutachten unter Zugrunde-

legung einer prozentualen Beteiligung am Ver-

kaufspreis bezahlen läßt. Es kann kein Zweifel

daran bestehen, daß gegen die Beamten-

pflichten grob verstößt, wer — und sei es auch

ohne Entgelt — sein Wissen lieber als Experte

Verwertet, denn zur Vermehrung „seines"

Museums. Mit welchem R e c h t s t i t e 1 kann

Herr (oder Frau oder Fräulein) Kunsthändler X

verlangen, daß ihm ein Museumsbeamter erst

die Augen darüber öffnet, was das eigentlich

für ein Objekt ist, das der Kunsthändler

kaufen oder verkaufen will? Die Hilfe kann

immer nur freiwillig geleistet werden, ist aber

Pflichtwidrig, wenn durch sie die Interessen

des eigenen Museums — in Bayern sogar:

oder eines anderen deutschen Museums —

geschädigt werden. (Ist es üblich, daß eine

Behörde etwa vorher darüber aufklärt, warum

sie ein bestimmtes Grundstück braucht, und

daß sie so seinen Wert erhöht? Was ge-

schähe mit einem Beamten, der gar erst einen

Dritten mit der Nase darauf stieße, daß hier

ein großartiges Geschäft zu machen sei?) Ist

es ein erträglicher Zustand, daß immer wieder

gewispert wird, dieses oder jenes unentbehr-

liche Kunstwerk hätte um einen billigen Preis

erworben werden können, wenn Herr X

oder y es nicht begutachtet, sondern er-

worben hätte? Ist das die mustergültige Art

geworden, ein deutsches Museum zu leiten,

daß man eine Entdeckung, die man unter Ver-

steigerungsgut gemacht zu haben überzeugt

ist, nicht zu billiger Erwerbung nußt, sondern

vorher ausposaunt? Ist es noch ein erträg-

licher Zustand, wenn ein Museumsbeamter —

meinetwegen kein „anerkannter“ Experte —

einem Kunsthändler unaufgefordert sein

besseres Wissen direkt gegen Entgelt offeriert,

um ihm ein Objekt wertvoller zu machen?

Ist es noch eine Ehre, einem Stande anzuge-

hören, von dem gerade einzelne prominente

Mitglieder den Hauptstoff für üble Nachreden

liefern, ohne daß dagegen etwas geschieht?

Muß es sein, daß man immer wieder vor der

Frage der Ausländer verstummen muß: wie

sind diese Zustände bei euch möglich?

Wir wollen uns doch über eines klar sein:

die wesentlichste Fundierung einer Autoritäts-

geltung ist die moralische. Fehlt das Ver-

trauen zu den Aussprüchen, so sind sie

Wertlos. Und wir wollen uns auch darüber

klar sein, daß der wissenschaftliche Ruf —

natürlich nicht der Marktwert — eines Mannes

in seiner Zunft wurzelt; dort kann er ge-

schwunden sein, lange ehe Außenstehende —

Und die „Autorität“ selbst es ahnen. Zu den

dringenden wissenschaftsgeschichtlichen Auf-

gaben wird einmal die Untersuchung gehören.

Wer troß seiner Expertentätigkeif die ur-

sprüngliche Höhe seiner wissenschaftlichen

Leistungen eingehalfen hat und warum das in

der Regel nicht der Fall ist (H. Tieße hat auf

diese schwere Einbuße in seinem hervorragen-

den Aufsaß in der „Frankfurter Zeitung“ vom

2. August 1930 (Reichsausgabe) aufmerksam

gemacht), während umgekehrt wissenschaftlich

tätige Kunsthändler sich die höchste wissen-

schaftliche Achtung erhalten können. Was

Wir jeßt durchleben, ist eine Vertrauens-

krisis allerschlimmster Art, worauf Ge-

heimrat Pinder schon hinwies. Man unter-

schäße die Zahl der Wissenschaftler nur nicht,

die den monatlich von „Experten“ in reicher

Zahl über uns ausgeschütteten Neuveröffent-

lichungen angeblicher größter Meisterwerke

mit absolutestem Mißtrauen gegenüberstehen.

Ich glaube mich nicht zu irren, daß der Kreis

*

4 gar

festzu-

meines

Exper-

eine

eine

wis-

Ver-

kommt?

immer

aus

die

y

derjenigen immer mehr wächst, die an diesem

Betrieb jegliches wissenschaftliche Interesse

verloren haben. Denn nur, wenn Vertrauen da

ist und methodisch anständig gearbeitet

wird, interessiert die Meinung eines Ver-

fassers, aber bestimmt dann nicht, wenn da-

mit gerechnet werden muß, daß nur eine Ge-

fälligkeit oder ein Geschäft oder der Autori-

tätswahn bemäntelt werden soll. Man stelle

sich einen Betrieb der Musikgeschichte vor,

dem zur Aufgabe gegeben wäre, jährlich fünf

unbekannte Meisterwerke von Beethoven,

zehn von Mozart, zwanzig von Haydn usw. zu

entdecken; das Ergebnis wäre kein anderes

als jenes, das heute etwa die vollkommen zer-

rüttete Tizian-Forschung oder die als Tummel-

feld wüstester Zuschreiberei dienen müssende

Forschung über deutsche Malerei der Spät-

gotik und der Renaissance (um nur einige

wenige Gebiete zu nennen) zeigen. Es ge-

hörte eine besondere Verblendung zu der Er-

wartung, daß eine Wissenschaft immer weiter

ruhig zusehen würde, wie ihre Grundlagen be-

droht und erschüttert werden, und daß es den

Interessenten am herrschenden Zustande

überlassen bleiben würde, die Welt zwischen

sich zu teilen. Wie lange noch wird man etwa

dem Kniff vertrauen, bei Angriffen1) auf die

sulfate seines Forschens in der Geldsphäre

einen Kurs haben müssen. Wenn ich ein Stück

für falsch halte, so „ist“ es damit, troß des

wissenschaftlichen Fundamentes, noch nicht

falsch, und es kommt nur von der Vermengung

zweier Welten, die nichts miteinander zu tun

haben, wenn derjenige, der es bis dahin so

und so hoch einschäßte, es nun für materiell

wertlos hält. Ich verstehe es sehr wohl, daß

der ehrliche Kunsthandel sich dagegen zur Wehr

seßt, wenn ihm materielle Werte durch die

wissenschaftliche Forschung gemindert wer-

den; aber der Protest wendet sich an die

falsche Stelle, wenn er gegen die Wissenschaft

oder ihre Träger sich richtet. (Würde man nicht

lachen, wenn die am Ausflugsverkehr Inter-

essierten wegen Geschäftsstörung Protest

gegen die Beamten der Wetterwarte erhöben,

weil sie für einen Festtag schlechtes Wetter

ankündigten, selbst wenn die Voraussage sich

als irrig erwies?) Sinngemäß gilt das gleiche

für die günstige Beurteilung bzw. Voraussage.

Ich glaube immer noch, daß der Antiguar

dem Ideal am nächsten kommt, der dem

Amerikaner auf die Frage, wer ihm denn für

die Echtheit der wertvollen Sache bürge, die

er kaufen wolle, antwortete: my name. Daß

so etwas im München von 1930 möglich war,

zeigt, daß es auch ohne

Expertise geht. Das ist

Geist des echten Kauf-

manns. Daher waren

auch die ersten, die

gegen die Expertisen

aufstanden, zwei Her-

ren des Kunsthandels

(Dr. Wendland und Ge-

heimrat Drey); also

zum mindesten der be-

deutende Kunsthandel

kommt ohne Expertise

aus und stöhnt gele-

gentlich, ein Abbild des

Zauberlehrlings, unter

der Machtstellung eini-

ger Experten, der er

sich aus naheliegenden

Gründen nicht entziehen

zu können glaubt. Ist

es noch ein erriagbarer

Zustand, wenn

Kunsthandlung

Photographie zur

senschaftlichen

Wendung nur unter der

Bedingung abzugeben

wagt, daß die Bestim-

mung des Experten X

angenommen wird oder

eine Verständigung mit

ihm erfolgt? Hat man

kein Recht, solches

Verhältnis als einen

„Ring“ zu bezeichnen,

ein Wort, das an sich

weder einen morali-

schen noch sonstigen

Vorwurf enthält, das

aber jene entschei-

dende — gewollte oder

ungewollte — Grund-

lage des heutigen Ver-

hältnisses zwischen

Experten und Kunst-

händlern treffend cha-

rakterisiert, wie sie

Tieße schon herausge-

arbeitethat: der erstere

macht die Ware „markt-

gängig“, der andere

des Urteils. Ist das

Antwort auf Angriffe

aus dem Kreise der

Ist das kein „Ring“,

und immer wieder

dem Kunsthandel hört:

Expertise vom Herrn X

bekam sie natürlich

Bild, nachdem er es

x) Vorher hatte es nur „etwas gelitten“.

(Pantheon 1929, S. 249.)

2) Wie eigenartig die Situation verkehrt worden

ist, zeigt etwa der Ausfall im Pantheon 1930 S. 492

gegen diejenigen, die es wagen, nicht zu tanzen, wie

gepfiffen wird. Ich persönlich rechne es mir in diesem

Fall zur Ehre, zu den als Unehrliche oder als Unver-

ständige, als krasseste Dilettanten Bezeichneten zu ge-

hören, denn dort befinde ich mich in der besten Ge-

sellschaft. Man beachte: schon der Zweifel zieht

das Verdikt nach sich.

Bestimmungen großmütig zuzugeben: Ja, jeßt

ist das Bild „nicht gut erhalten, ungünstig

restauriert", aber „abgedeckt“ hätten Sie es

sehen sollen! Ist denn die Tiefenforschung

Objekt des ästhetischen Genusses geworden?

Ist denn der Humus, der ein Kohlenlager be-

deckt, darum Kohle? Schamrot muß man über

solchen Wissenschaftsbetrieb werden, für

dessen Charakterisierung kein Wort scharf

genug ist, der nur die eine Entschuldigung hat,

daß er selber sich an ernste Menschen nicht

mehr wenden will, — sonst wäre z. B. ein Ab-

saß, wie der über das Dürer zugeschriebene

Porträt der Smlg. Bache im Pantheon 1930,

S. 542, im ganzen unmöglich; wie überhaupt

ein großer Teil dieser Veröffentlichungen den

Eindruck macht, als sei er nicht für jemanden

bestimmt, der wissenschaftliche2) Literatur ver-

folgt. Die Lehre, die die Aufnahme einiger

der für Kunstwerke der Sammlung Rohoncz

abgegebenen Expertisen — auch die von Ge-

heimrat Pinder, S. 3, Sp. 3, wiedergegebene

Äußerung eines „Meisters unserer Disziplin“

fiel unter ihrem Eindruck — erteilen konnte,

scheint nicht überall verstanden worden zu

sein. Diese Herren mögen es sich gesagt sein

lassen: die Zahl derjenigen, die für die Rein-

haltung des Ansehens ihrer Wissenschaft und

ihres Standes kämpfen wollen, ist nicht so

klein, wie sie zu vermuten scheinen. Uns geht

es um nichts als um diese — und vielleicht um

eine schärfere Zäsur zwischen wissenschaft-

licher Arbeit über Kunstwerke und dem

Kunsthandel. Das ideale Verhältnis zwischen

beiden Betätigungen braucht durchaus nicht

als utopisch betrachtet zu werden: das der

völligen Scheidung. Wenn auf der einen Seite

nach bestem, Wissen und Gewissen Wissen-

schaft getrieben und auf der anderen nach

bestem Wissen und Gewissen mit Kunstwerken

gehandelt wird, so kann kein wirklicher Kon-

flikt entstehen. Kein wahrer Wissenschaftler

wird für sich in Anspruch nehmen, daß die Re-

Johann Scheffer von Leonhardshof, Studie

Ausstellung — Exposition — Exhibition: Deutsche Zeichenkunst 1780—1830

Wien, Albertina

Richtigstellung

Eine Zuschrift von Herrn Dr. Heine-

mann-Fleischmann können wir aus

den oben angeführten Gründen nicht mehr

wörtlich publizieren. Herr Dr. Heinemann-

Fleischmann legt aber Wert darauf, festzu-

stellen, daß er in seiner Erwiderung vom

7. Dezember in Nr. 49 der „Weltkunst“ ledig-

lich die Kategorie drei der Pinderschen Grup-

peneinteilung gemeint hat. „Daß ich die

Gruppe 4, die mir bis zum heutigen Tage

n i e begegnet ist, gar nicht mit einbezogen

haben konnte, geht aber doch für den nur

einigermaßen unvoreingenommenen Leser

deutlich daraus hervor, daß ich von „bona

fides“ sprach, wofür doch Gruppe

nicht in Frage kommt. (Es bleibt noch

stellen, daß die Pindersche Gruppe 3

Wissens nur insofern existiert, als es

ten gibt, die die Höhe ihres Honorars vom

Wert des von ihnen beurteilten Objektes ab-

hängig machen.)“

vertritt die „Autorität“

kein „Ring“, wenn die

gegen Experten stets

Kunsthändler

wenn man

die Klagen

i c h bekam

nicht, aber

für das gleiche

gekauft hafte? Nun nenne man das Verhältnis

zwischen dem kleinen Kreis der Experten und

dem kleinen Kreis der Kunsthändler wie man

will — es ist natürlich auch individuell sehr

verschieden: von zweien der „Weltautoritäten“

wird glaubhaft versichert, daß sie verpflichtete

Gutachter, also Angestellte je einer Kunst-

handlung sind. Ein Dritter kann — als Be-

amter — in ein so eigentümliches Verhältnis

zu einem Auftraggeber geraten, daß dieser

eine Klage auf entgangenen Gewinn gegen ihn

immerhin für aussichtsreich halten durfte. Aber

es fehlen als Gegenpol selbstverständlich nicht

die Vertreter von Pinders 1. und 2. Gruppe.

Ich wiederhole: wir haben ein Recht darauf zu

erfahren, wer ein Ehrenmann ist und wer es

nicht ist. Darum mögen diejenigen, die es an-

geht, mit dem Antrag auf Einleitung eines

Disziplinarverfahrens gegen sich nicht mehr

länger zuwarten.

Pliilobiblon

ist die einzige Monatschrift für

Bücherliebhaber von internatio-

naler Bedeutung. Sie bringt Bei-

träge über Handschriften, alte

Drucke, moderne Pressen, Ein-

bände, illustrierte Bücher, Biblio-

graphie, Auktionen, Novitäten

»Philobiblon« ist vorzüglich aus-

gestattet und reich illustriert

10 Hefte jährlich 13 RM und Porto

Verlag Herbert Reichner

Wien • VI • Strohmayergasse 6

Frau Elis, von Gans

Ich persönlich habe so viel Freu-

deam»Philobiblon«,daßich leb-

haft für diese wunderbare Zeit-

schrift werbe.

Freiherr von Pechmann

Es bietet dem Bücherfreund und

dem Sammler vielfache Anre-

gungen und Informationen.

Stefan Zweig, Salzburg

Es tut wohl, die Bibliophilie

gleichzeitig sachlich exakt und

amüsant behandelt zu sehen.

Seymour de Bicci, Paris

Cette revue est charmante et se

lit tres agreablement d'une Cou-

verture d l’autre.

SAMMELMAPPEN

bzw. Einbanddecken für «Die Kunstauktion»

resp. «Weltkunst»

Jahrg. I/II 1927/28 — Jahrg. III 1929 - Jahrg. IV 1930.

Format 49><33 cm, Halbleinen mit kleinen

Leinenecken, Prägung in zinnoberroter

Farbfolie auf Vorderseite und Rücken, mit

drei Karton klappen aus braunem Photo-

karton und durchgehendem Papierspiegel

Preis der einzelnen sorgfältig ausge-

führten und elegant ausgesta 11 eten

Mappe inkl. Verpackung und Versand

franko 4.50 Mark

Wir empfehlen Ihnen unsere Sammelmappen

rechtzeitig anzufordern.

Weltkunst-Verlag, Beilin W62, Kurfürstenstr. 76/77

Zur Aufbewahrung der «Kunstauktion»

resp. «Weltkunst»

als ständiges Nachschlagewerk unentbehrlicb!