10

Jahrg. V, Nr. 1 vom 4. Januar 1931

WELTKUNST

DER NUMISMATIKER

und Münzkunde

Die ganze Welt der Kunst umfassend wird die „Weltkunst“ auch dieses Sondergebiet des Sammel-

marktes, ihrem erweiterten Programm gemäß, zukünftig in periodischen Beilagen — ähnlich den bereits bewährten

Zusammenfassungen über „Bibliophilie“ und „Bau- und Raumkunst“ — geschlossen behandeln. Die Welt der

Numismatik umschließt Kunst, Sammeln und Wissenschaft in gleichem Maße, so daß sie ein Objekt „par excellence“—

wenn auch kleineren Stils -— der Weltkunst genannt werden könnte. Wir haben uns die Mitarbeit bewährter Fach-

leute gesichert, — werden aber, unserer Aufgabe gemäß, nur Beiträge allgemeinsten Interesses bringen. Indem wir

hier wie überall die Lösung von Fachaufgaben der Fachpublizistik überlassen, hoffen wir anregend zu wirken

und. zugleich ernsthaft informierend, die Freude an der Welt dieser Kleinkunst in weiteste Kreise zu tragen.

Redaktion der „Weltkunst“

Der Verkauf der Sammlung Knyphausen

Von Dr. B. Peus, Frankfurt a. M.

Lüneburg,

und anderer münz-

Diese Sammlung war

zweite geeignet, den

ein öffentliches Münz-

Das Provinzialmuseum in Hannover er-

warb vor kurzem einen spätmittelalterlichen

Altar des niedersächsischen Meisters Bertram;

um die Mittel für diesen Ankauf zu be-

schaffen, verkaufte es seine Münzensamm-

lung, deren Hauptbestandteil das ehemalige

Münzkabinett des Grafen Karl zu Inn- und

Knyphausen bildete.

Das Bekanntwerden dieses Verkaufs löste

in der numismatisch interessierten Welt einen

Sturm der Entrüstung aus, und mit Recht.

Gewiß muß zugegeben werden, dal} das neuer-

worbene Bild für das Museum eine wertvolle

Bereicherung ist; aber schon die Geschichte

des Ankaufs erregte Befremden. Der Altar

tauchte 1929 im englischen Kunsthandel auf,

wurde von deutschen Händlern bei Sotheby er-

steigert und kam, durch gegenseitige Kon-

kurrenz verschiedener deutscher Museen in

die Höhe getrieben, nach Hannover. Dem

Handel mag man dies Geschäft gönnen, aber

wie verträgt sich in den heutigen Zeiten der

Not ein solches Gegeneinanderbieten der

Museen mit ihren ständigen Klagen über die

Unzulänglichkeit der ihnen zur Verfügung

stehenden Mittel? Und wäre es so unerträg-

lich gewesen, wenn der Bertramaliar in einem

anderen Museum dem Publikum gezeigt

würde?

Das Kabinett Knyphausen wurde 1886 mit

Unterstüßung des preußischen Staates, der

30 000 M. beisteuerte, vom Provinzialmuseum

angekauft; es bestand aus etwa 11 1200

Münzen und Medaillen niedersächsischer

Münzstände, vornehmlich des Hauses Braun-

schweig-Lüneburg, der Grafen von Ostfries-

land, der Bistümer Bremen, Verden, Hildes-

heim und Osnabrück und zahlreicher Städte,

wie Hannover, Braunschweig,

Göttingen, Eimbeck

berechtigter Stände.

wie kaum eine

Grundstock für

kabinett abzugeben, das der Erforschung

der heimatlichen niedersächsischen Numis-

matik als Mittel- und Stüßpunkt hätte dienen

können, umsomehr, als gerade auf nieder-

sächsischem Boden die Münzkunde von jeher

eine besondere Pflegestätte gefunden hat

-und noch findet. Es sei an den Hannoveraner

Dr. Hermann Grote erinnert, den Verfasser

der neunbändigen Münzstudien, die 1857—1877

erschienen, noch heute zu den unentbehrlich-

sten Werken über deutsche, besonders nieder-

sächsische und westfälische. Mittelalter-

münzen gehören und ihrem Herausgeber

wegen der in ihnen angewandten neuen Me-

thode und Betrachtungsweise den Ehrentitel

des Altmeisters der deutschen Numismatik

eingetragen haben; es sei hingewiesen auf

Forscher wie Grotefend, Werlhoff und Cappe.

Von der jeßigen Generation seien Prof,

v. Bahrfeldt, Geheimrat P. ]. Meier, Dr. Jesse,

Dr. Engelke und O. Meier genannt. Hannover

selbst ist der Siß des Numismatischen Vereins

für Niedersachsen; es hat also weder an Tra-

dition noch an Nachwuchs gefehlt.

Wohl hat das Provinzialmuseum im Laufe

der Jahre das Münzkabinett auf etwa 20 000

Stücke vermehrt, hat es aber nicht verstanden

— und das ist der Vorwurf, den man ihm nicht

ersparen kann —, das ihm anvertraute Kunst-

und Kulturgut zu pflegen und der Forschung

wie der Öffentlichkeit zugänglich und nußbar

zu machen. Die Münzen haben im Keller des

Museums einen Dornröschenschlaf gehalten,

aus dem sie nun erwacht sind, um in alle

Winde verstreut zu werden.

Münzen und Medaillen stellen ein reiches

Quellenmateriai für vielseitige Forschungs-

zweige dar, geben in metallener Sprache ge-

schichtliche und heimatkundliche Belehrung in

mannigfaltigster Form und sind eine noch

längst nicht ausgeschöpfte Quelle künstleri-

schen und ästhetischen Genusses. Sie sind

gleich wichtig für geld-, handels-, wiri-

schafts-, verfassungs- und raumgeschichtliche

Untersuchungen und bieten der Wappenkunde

und — nicht zuleßt — der Kunstgeschichte An-

regungen in Fülle. Hier sind in erster Linie

die herrlichen Erzeugnisse der um den Harz

herum gelegenen Stempelschneiderschulen zu

nennen, deren Brakteaten zu dem Schönsten

gehören, was deutsche Kleinkunst im Zeit-

alter der. Hohenstaufen aufzuweisen hat;

ferner die prachtvollen sog. Löser und die

Medaillen des 16. und 17. Jahrhunderts. Diese

Gepräge für seinen Bereich zu sammeln und

zu pflegen, gehört zu dem Aufgabenkreis

eines Provinzialmuseums, das erst seit kurzer

Zeil „Museum für Kunst und Landes-

geschichte in Hannover“ heißt, ebenso gut wie

die große Kunst, der Münze und Medaille

durchaus nicht nachzustehen brauchen. Das

Münzkabinett ist jeder anderen Abteilung

gleichwertig und gleichwichiig an die Seite zu

stellen. Wäre es nicht möglich gewesen, an-

dere Wege zu versuchen, um die Mittel für

den Altar aufzubringen? Hätten nicht alle

anderen Abteilungen des Museums entbehr-

liche, auch wertvolle Gegenstände hergeben

können, um den völligen Verlust einer wesent-

lichen Abteilung zu verhindern, was an eine

Kur nach Doktor Eisenbart erinnert? Jeßt ist

das große Münzkabinett zerschlagen und

wohl unwiederbringlich vernichtet; der ange-

kündigte Verkauf auch der münzwissenschaff-

lichen Literatur zeigt, daß das Museum die

Numismatik völlig aus seinen Räumen ver-

bannen will. Zwar hat sich das (städtische)

Kestnermuseum in Hannover — ebenso einige

andere niedersächsische Museen — vor dem

Verkaufe der Sammlung Knyphausen eine An-

zahl von Typen zur Ergänzung seiner Llber-

sichfssammlung ausgewählt, aber auch ihm

dürfte es unmöglich sein, solche Reihen

wieder aufzubauen, wie sie jeßt zerschlagen

werden, schon weil es die Mittel hierzu nicht

wird aufbringen können und weil es nicht die

Sache eines städtischen Museums sein kann,

Gebiete zu pflegen, die nicht zu seinem Auf-

gabenkreis gehören, sondern eigenste

Domäne des Landesmuseums sind. Prof.

Buchenau-München, einer der besten Kenner

und erfolgreichsten Erforscher der deutschen

Münzkunde, erklärte zu dem Verkauf: „Heute

ist kein Zweifel, daß die meisten dieser

Folgereihen weder in einem Jahrhundert, noch

überhaupt wieder vereinigt werden können,

daß also dies Vernichiungswerk nicht wieder

gutgemacht werden kann.“ Diese Fest-

stellung ist um so schmerzlicher, als wir noch

kein erschöpfendes Standardwerk über die

Münzen der Herzöge von Braunschweig-Lüne-

burg haben und auch die Münzen der meisten

anderen niedersächsischen Münzstände noch

nicht in ausreichenden Arbeiten behandelt

sind.

Die erste Abteilung der Sammlung Knyp-

hausen ist inzwischen versteigert (siehe den

Nachbericht in Nr. 51/52 der „Weltkunst"). Ein

gut gearbeiteter Versteigerungskatalog vermag

in gewissen Grenzen das in ihm enthaltene

Material der wissenschaftlichen Forschung zu-

gänglich zu machen und zu erhalten, und es

ist auch von seifen der Wissenschaft stets an-

erkannt worden, daß die überwiegende Mehr-

zahl der Münzkataloge allen Anforderungen

gerecht wird, die man an sie stellen kann

und muß. Leider hat jedoch der Bearbeiter

des Kataloges der ersten Abteilung die ihm

gestellte Aufgabe nicht meistern können; die

Sammlung Knyphausen hätte es verdient, in

einem besseren Katalog weiterzuleben.

Nicht selten hört man in Deutschland über

die im Gegensaß zu anderen Ländern geringe

Schenkfreudigkeit wohlsituierter kunstsinniger

Kreise für öffentliche Zwecke klagen. Gewiß

spielen bei uns die schlechten wirtschaftlichen

Verhältnisse mil. In Deutschland sind die

Sammler, die es sich zur Ehre rechnen, ihre

Sammlung nach ihrem Tode als Vermächtnis

in ein öffentliches Museum zu überführen,

damit sie dort Zeugnis geben zugleich von

ihrem Kunst- und Gemeinsinn, nicht so zahl-

reich wie z. B. in Frankreich oder Amerika.

Um so mehr haben unsere Museen die Pflicht

und Aufgabe, die Gebefreudigkeii zu stärken.

Es muß oberster Grundsaß sein, daß wich-

tiges, in den Aufgabenkreis des betreffenden

Institutes gehöriges- Kunstgut, das ihm vom

Volk oder von einem Einzelnen anverfraut

wurde, unveräußerlich dort betreut

wird. Vorkommnisse, wie z. B. der in der

„Weltkunst“ Nr. 45, S. 14 gemeldete Plan, aus

dem Altenburger Museum einige Werke, die

ihm seinerzeit als unveräußerliches Staats-

eigentum vermacht waren, zu verkaufen, und

auch der Fall Knyphausen sind nicht geeignet,

das Publikum zu Schenkungen zu ermuntern,

denn sie widersprechen der Absicht des

Schenkenden, der gerade seine Sammlung

vor der Zerstreuung bewahrt wissen will.

* Dr. B. P.

Zum gleichen Problem, erhalten wir noch folgende Zuschrift:

Der „Numismatiker“ der „Weltkunst“ sieht

mit vollem Recht seine Aufgabe in der Er-

weckung und Neubelebung des Interesses

einer breiteren Öffentlichkeit für ein Sonder-

gebiet der Kunst-, Wirtschafts- und der allge-

meinen Geschichte, dessen Bedeutung von

jeher vielfach verkannt wurde. — Kein Fall

illustriert diese bedauerliche Tatsache besser

wie der Hannoversche Museums-

streit.

Wenn schon das Gewissen der verantwort-

lichen Museumsleiter dem öffentlichen deut-

schen Besiß einzigartiger numismatischer

Werte keinen Hort und keine Sicherheit mehr

bietet, was soll in Zukunft von wenige; ver-

antwortlichen Stellen an Mißachtung dieser

Werte erwartet werden?

Hier zeigt es sich, wie die „Weltkunst“ mit

dieser neuen Beilage auf dem richtigen Wege

ist; Sie erteilt der Numismatik selbst das

Wort! Der „Numismatiker“ wird „Sender“ in

die umliegenden Bezirke sein. Mögen seine

Wellen weit reichen und auf empfindliche An-

tennen treffen. Hannover ist Beispiel und

Warnung, bis zu welchem Grad die „Emp-

fangs“-Organe selbst der Hüter unserer

Museumsschäße für diese Werfe abgestumpft

sind, die ihnen eine behutsamere und ver-

ständnisvollere Vergangenheit einst anver-

traute.

Dr. Willy Sch wa bacher

Die Münzen

Wenn von Münzen des griechischen Alter-

tums ganz allgemein die Rede ist — wer denkt

da nicht an die Münzen von Syrakus? Ich

wette 100 zu 1, daß bei dem Stichwort „grie-

chische Münzen“ in der Erinnerung des ge-

bildeten Laien unwillkürlich jener von selt-

samen Delphinen umgebene Frauenkopf auf-

taucht, oder das rätselhafte Viergespann —

Bilder, die seine Phantasie bei irgendeinem

Anlaß schon einmal beschäftigt haben. So

sind diese Münzbilder Symbol der sizilischen

Hafenstadt bis heute geblieben.

Ihre Münzen gehören aber nicht nur zu den

bekanntesten der Antike, sie sind tatsächlich

noch jeßt lebendige Zeugen eines unerhörten

materiellen wie ideellen Reichtums des

„wichtigsten Handelsplaßes“ des griechischen

Altertums. So nämlich wird Syrakus in

Boehringers bedeutendem Werk über die

Münzen von Syrakus*) mit Recht genannt!

Als Stadt war es sogar größer als Athen. Den

materiellen Reichtum erweisen die Münzen

durch ihre bis heute vorhandene, in keinem

Verhältnis zu anderen Städten stehende Zahl.

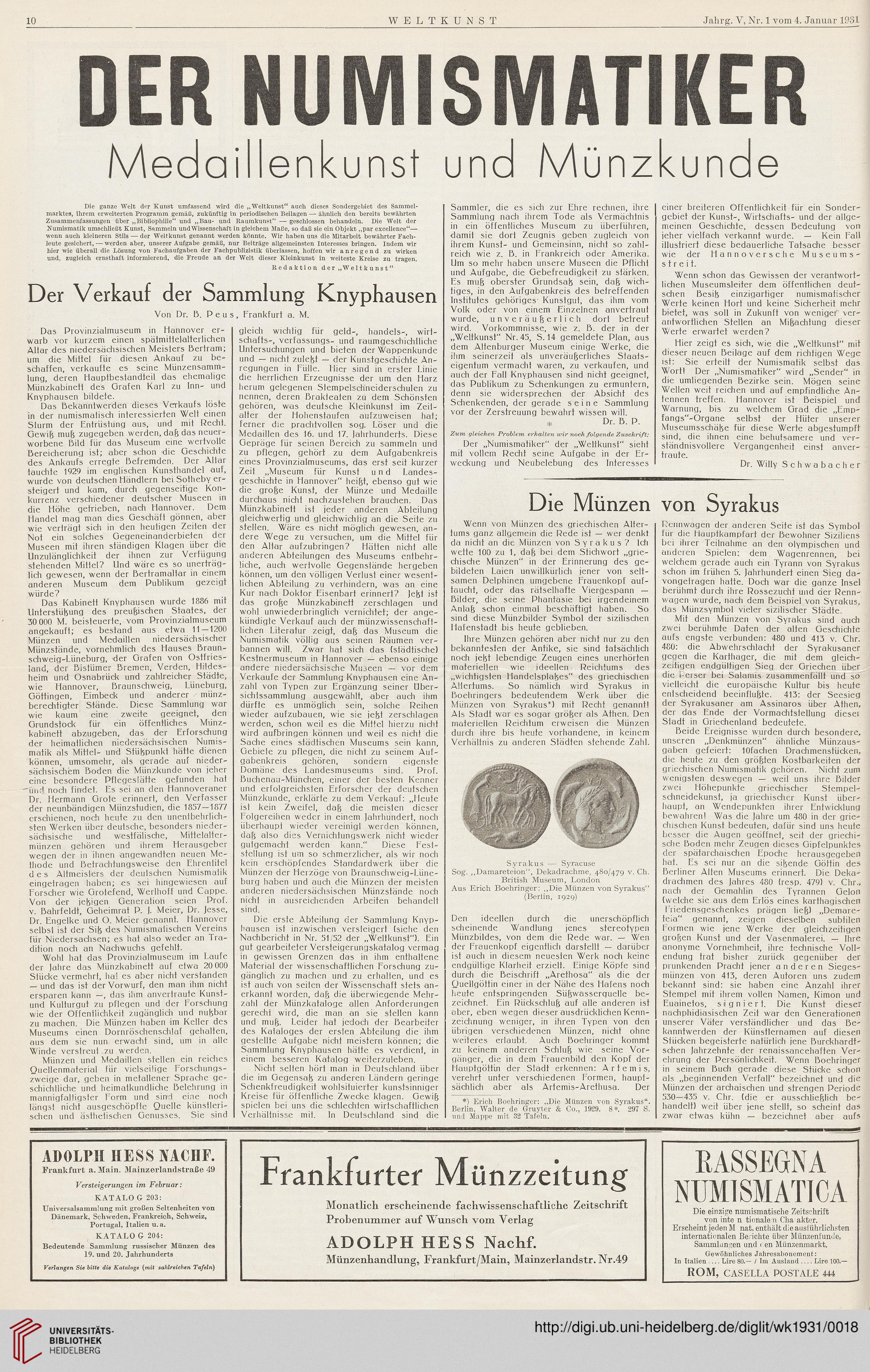

Syrakus — Syracuse

Sog. „Damareteion“, Dekadrachme, 480/479 v. Ch.

British Museum, London

Aus Erich Boehringer: „Die Münzen von Syrakus"

(Berlin, 1929)

Den ideellen durch die unerschöpflich

scheinende Wandlung jenes stereotypen

Münzbildes, von dem die Rede war. — Wen

der Frauenkopf eigentlich darstellt — darüber

ist auch in diesem neuesten Werk noch keine

endgültige Klarheit erzielt. Einige Köpfe sind

durch die Beischrift „Arethosa“ als die der

Quellgöttin einer in der Nähe des Hafens noch

heute entspringenden Süßwasscrguelle be-

zeichnet. Ein Rückschluß auf alle anderen ist

aber, eben wegen dieser ausdrücklichen Kenn-

zeichnung weniger, in ihren Typen von den

übrigen verschiedenen Münzen, nicht ohne

weiteres erlaubt. Auch Boehringer kommt

zu keinem anderen Schluß wie seine Vor-

gänger, die in dem Frauenbild den Kopf der

Hauptgöttin der Stadt erkennen: Artemis,

verehrt unter verschiedenen Formen, haupt-

sächlich aber als Artemis-Arethusa. Der

*) Erich Boehringer: „Die Münzen von Syrakus“.

Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1929. 8». 297 S.

und Mappe mit 32 Tafeln.

von Syrakus

Rennwagen der anderen Seite ist das Symbol

für die Hauptkampfart der Bewohner Siziliens

bei ihrer Teilnahme an den olympischen und

anderen Spielen: dem Wagenrennen, bei

welchem gerade auch ein Tyrann von Syrakus

schon im frühen 5. Jahrhundert einen Sieg da-

vongetragen hatte. Doch war die ganze Insel

berühmt durch ihre Rossezucht und der Renn-

wagen wurde, nach dem Beispiel von Syrakus,

das Münzsymbol vieler sizilischer Städte.

Mit den Münzen von Syrakus sind auch

zwei berühmte Daten der alten Geschichte

aufs engste verbunden: 480 und 413 v. Chr.

480: die Abwehrschlacht der Syrakusaner

gegen die Karthager, die mit dem gleich-

zeitigen endgültigen Sieg der Griechen über

die Perser bei Salamis zusammenfällt und so

vielleicht die europäische Kultur bis heute

entscheidend beeinflußte. 413: der Seesieg

der Syrakusaner am Assinaros über Athen,

der das Ende der Vormachtstellung diesei

Stadt in Griechenland bedeutete.

Beide Ereignisse wurden durch besondere,

unseren „Denkmünzen“ ähnliche Münzaus-

gaben gefeiert: lOfachen Drachmenstücken,

die heute zu den größten Kostbarkeiten der

griechischen Numismatik gehören. Nicht zum

wenigsten deswegen — weil uns ihre Bilder

zwei Höhepunkte griechischer Stempel-

schneidekunst, ja griechischer Kunst über-

haupt, an Wendepunkten ihrer Entwicklung

bewahren! Was die Jahre um 480 in der grie-

chischen Kunst bedeuten, dafür sind uns heute

besser die Augen geöffnet, seit der griechi-

sche Boden mehr Zeugen dieses Gipfelpunktes

der spätarchaischen Epoche herausgegeben

hat. Es sei nur an die sißende Göttin des

Berliner Alten Museums erinnert. Die Deka-

drachmen des Jahres 480 (resp. 479) v. Chr.,

nach der Gemahlin des Tyrannen Gelon

(welche sie aus dem Erlös eines karthagischen

l'riedcnsgeschenkes prägen ließ) „Demare-

teia“ genannt, zeigen dieselben subtilen

Formen wie jene Werke der gleichzeitigen

großen Kunst und der Vasenmalerei. — Ihre

anonyme Vornehmheit, ihre technische Voll-

endung trat bisher zurück gegenüber der

prunkenden Pracht jener anderen Sieges-

münzen von 413, deren Autoren uns zudem

bekannt sind: sie haben eine Anzahl ihrer

Stempel mit ihrem vollen Namen, Kimon und

Euainetos, signiert. Die Kunst dieser

nachphidiasischen Zeit war den Generationen

unserer Väter verständlicher und das Be-

kanntwerden der Künstlernamen auf diesen

Stücken begeisterte natürlich jene Burckhardt-

schen Jahrzehnte der renaissancehaften Ver-

ehrung der Persönlichkeit. Wenn Boehringer

in seinem Buch gerade diese Stücke schon

als „beginnenden Verfall“ bezeichnet und die

Münzen der archaischen und strengen Periode

530—435 v. Chr. (die er ausschließlich be-

handelt) weit über jene stellt, so scheint das

zwar etwas kühn — bezeichnet aber aufs

ADOLPH HESS NACHF.

Frankfurt a. Main. Mainzerlandstraße 49

Versteigerungen im Februar:

KATALO G 203:

Universalsammlung mit großen Seltenheiten von

Dänemark, Schweden, Frankreich, Schweiz,

Portugal, Italien u. a.

KATALO G 204:

Bedeutende Sammlung russischer Münzen des

19. und 20. Jahrhunderts

Verlangen Sie bitte die Kataloge (mit zahlreichen Tafeln)

Frankfurter Münzzeitung

Monatlich erscheinende fachwissenschaftliche Zeitschrift

Probenummer auf Wunsch vom Verlag

ADOLPH HESS Nachf.

Münzenhandlung, Frankfurt/Main, Mainzerlandstr. Nr.49

RASSEGNA

NUM1SMATICA

Die einzige numismatische Zeitschrift

von inte n tionalen Cha akter.

Erscheint jeden M nat, enthält die ausführlichsten

internationalen Berichte über Münzenfunde,

Sammlungen und < en Münzenmarkt.

Gewöhnliches Jahresahonement:

In Italien .... Lire 80.— / Im Ausland .... Lire 100.—

ROM, CASELLA POSTALE 444

Jahrg. V, Nr. 1 vom 4. Januar 1931

WELTKUNST

DER NUMISMATIKER

und Münzkunde

Die ganze Welt der Kunst umfassend wird die „Weltkunst“ auch dieses Sondergebiet des Sammel-

marktes, ihrem erweiterten Programm gemäß, zukünftig in periodischen Beilagen — ähnlich den bereits bewährten

Zusammenfassungen über „Bibliophilie“ und „Bau- und Raumkunst“ — geschlossen behandeln. Die Welt der

Numismatik umschließt Kunst, Sammeln und Wissenschaft in gleichem Maße, so daß sie ein Objekt „par excellence“—

wenn auch kleineren Stils -— der Weltkunst genannt werden könnte. Wir haben uns die Mitarbeit bewährter Fach-

leute gesichert, — werden aber, unserer Aufgabe gemäß, nur Beiträge allgemeinsten Interesses bringen. Indem wir

hier wie überall die Lösung von Fachaufgaben der Fachpublizistik überlassen, hoffen wir anregend zu wirken

und. zugleich ernsthaft informierend, die Freude an der Welt dieser Kleinkunst in weiteste Kreise zu tragen.

Redaktion der „Weltkunst“

Der Verkauf der Sammlung Knyphausen

Von Dr. B. Peus, Frankfurt a. M.

Lüneburg,

und anderer münz-

Diese Sammlung war

zweite geeignet, den

ein öffentliches Münz-

Das Provinzialmuseum in Hannover er-

warb vor kurzem einen spätmittelalterlichen

Altar des niedersächsischen Meisters Bertram;

um die Mittel für diesen Ankauf zu be-

schaffen, verkaufte es seine Münzensamm-

lung, deren Hauptbestandteil das ehemalige

Münzkabinett des Grafen Karl zu Inn- und

Knyphausen bildete.

Das Bekanntwerden dieses Verkaufs löste

in der numismatisch interessierten Welt einen

Sturm der Entrüstung aus, und mit Recht.

Gewiß muß zugegeben werden, dal} das neuer-

worbene Bild für das Museum eine wertvolle

Bereicherung ist; aber schon die Geschichte

des Ankaufs erregte Befremden. Der Altar

tauchte 1929 im englischen Kunsthandel auf,

wurde von deutschen Händlern bei Sotheby er-

steigert und kam, durch gegenseitige Kon-

kurrenz verschiedener deutscher Museen in

die Höhe getrieben, nach Hannover. Dem

Handel mag man dies Geschäft gönnen, aber

wie verträgt sich in den heutigen Zeiten der

Not ein solches Gegeneinanderbieten der

Museen mit ihren ständigen Klagen über die

Unzulänglichkeit der ihnen zur Verfügung

stehenden Mittel? Und wäre es so unerträg-

lich gewesen, wenn der Bertramaliar in einem

anderen Museum dem Publikum gezeigt

würde?

Das Kabinett Knyphausen wurde 1886 mit

Unterstüßung des preußischen Staates, der

30 000 M. beisteuerte, vom Provinzialmuseum

angekauft; es bestand aus etwa 11 1200

Münzen und Medaillen niedersächsischer

Münzstände, vornehmlich des Hauses Braun-

schweig-Lüneburg, der Grafen von Ostfries-

land, der Bistümer Bremen, Verden, Hildes-

heim und Osnabrück und zahlreicher Städte,

wie Hannover, Braunschweig,

Göttingen, Eimbeck

berechtigter Stände.

wie kaum eine

Grundstock für

kabinett abzugeben, das der Erforschung

der heimatlichen niedersächsischen Numis-

matik als Mittel- und Stüßpunkt hätte dienen

können, umsomehr, als gerade auf nieder-

sächsischem Boden die Münzkunde von jeher

eine besondere Pflegestätte gefunden hat

-und noch findet. Es sei an den Hannoveraner

Dr. Hermann Grote erinnert, den Verfasser

der neunbändigen Münzstudien, die 1857—1877

erschienen, noch heute zu den unentbehrlich-

sten Werken über deutsche, besonders nieder-

sächsische und westfälische. Mittelalter-

münzen gehören und ihrem Herausgeber

wegen der in ihnen angewandten neuen Me-

thode und Betrachtungsweise den Ehrentitel

des Altmeisters der deutschen Numismatik

eingetragen haben; es sei hingewiesen auf

Forscher wie Grotefend, Werlhoff und Cappe.

Von der jeßigen Generation seien Prof,

v. Bahrfeldt, Geheimrat P. ]. Meier, Dr. Jesse,

Dr. Engelke und O. Meier genannt. Hannover

selbst ist der Siß des Numismatischen Vereins

für Niedersachsen; es hat also weder an Tra-

dition noch an Nachwuchs gefehlt.

Wohl hat das Provinzialmuseum im Laufe

der Jahre das Münzkabinett auf etwa 20 000

Stücke vermehrt, hat es aber nicht verstanden

— und das ist der Vorwurf, den man ihm nicht

ersparen kann —, das ihm anvertraute Kunst-

und Kulturgut zu pflegen und der Forschung

wie der Öffentlichkeit zugänglich und nußbar

zu machen. Die Münzen haben im Keller des

Museums einen Dornröschenschlaf gehalten,

aus dem sie nun erwacht sind, um in alle

Winde verstreut zu werden.

Münzen und Medaillen stellen ein reiches

Quellenmateriai für vielseitige Forschungs-

zweige dar, geben in metallener Sprache ge-

schichtliche und heimatkundliche Belehrung in

mannigfaltigster Form und sind eine noch

längst nicht ausgeschöpfte Quelle künstleri-

schen und ästhetischen Genusses. Sie sind

gleich wichtig für geld-, handels-, wiri-

schafts-, verfassungs- und raumgeschichtliche

Untersuchungen und bieten der Wappenkunde

und — nicht zuleßt — der Kunstgeschichte An-

regungen in Fülle. Hier sind in erster Linie

die herrlichen Erzeugnisse der um den Harz

herum gelegenen Stempelschneiderschulen zu

nennen, deren Brakteaten zu dem Schönsten

gehören, was deutsche Kleinkunst im Zeit-

alter der. Hohenstaufen aufzuweisen hat;

ferner die prachtvollen sog. Löser und die

Medaillen des 16. und 17. Jahrhunderts. Diese

Gepräge für seinen Bereich zu sammeln und

zu pflegen, gehört zu dem Aufgabenkreis

eines Provinzialmuseums, das erst seit kurzer

Zeil „Museum für Kunst und Landes-

geschichte in Hannover“ heißt, ebenso gut wie

die große Kunst, der Münze und Medaille

durchaus nicht nachzustehen brauchen. Das

Münzkabinett ist jeder anderen Abteilung

gleichwertig und gleichwichiig an die Seite zu

stellen. Wäre es nicht möglich gewesen, an-

dere Wege zu versuchen, um die Mittel für

den Altar aufzubringen? Hätten nicht alle

anderen Abteilungen des Museums entbehr-

liche, auch wertvolle Gegenstände hergeben

können, um den völligen Verlust einer wesent-

lichen Abteilung zu verhindern, was an eine

Kur nach Doktor Eisenbart erinnert? Jeßt ist

das große Münzkabinett zerschlagen und

wohl unwiederbringlich vernichtet; der ange-

kündigte Verkauf auch der münzwissenschaff-

lichen Literatur zeigt, daß das Museum die

Numismatik völlig aus seinen Räumen ver-

bannen will. Zwar hat sich das (städtische)

Kestnermuseum in Hannover — ebenso einige

andere niedersächsische Museen — vor dem

Verkaufe der Sammlung Knyphausen eine An-

zahl von Typen zur Ergänzung seiner Llber-

sichfssammlung ausgewählt, aber auch ihm

dürfte es unmöglich sein, solche Reihen

wieder aufzubauen, wie sie jeßt zerschlagen

werden, schon weil es die Mittel hierzu nicht

wird aufbringen können und weil es nicht die

Sache eines städtischen Museums sein kann,

Gebiete zu pflegen, die nicht zu seinem Auf-

gabenkreis gehören, sondern eigenste

Domäne des Landesmuseums sind. Prof.

Buchenau-München, einer der besten Kenner

und erfolgreichsten Erforscher der deutschen

Münzkunde, erklärte zu dem Verkauf: „Heute

ist kein Zweifel, daß die meisten dieser

Folgereihen weder in einem Jahrhundert, noch

überhaupt wieder vereinigt werden können,

daß also dies Vernichiungswerk nicht wieder

gutgemacht werden kann.“ Diese Fest-

stellung ist um so schmerzlicher, als wir noch

kein erschöpfendes Standardwerk über die

Münzen der Herzöge von Braunschweig-Lüne-

burg haben und auch die Münzen der meisten

anderen niedersächsischen Münzstände noch

nicht in ausreichenden Arbeiten behandelt

sind.

Die erste Abteilung der Sammlung Knyp-

hausen ist inzwischen versteigert (siehe den

Nachbericht in Nr. 51/52 der „Weltkunst"). Ein

gut gearbeiteter Versteigerungskatalog vermag

in gewissen Grenzen das in ihm enthaltene

Material der wissenschaftlichen Forschung zu-

gänglich zu machen und zu erhalten, und es

ist auch von seifen der Wissenschaft stets an-

erkannt worden, daß die überwiegende Mehr-

zahl der Münzkataloge allen Anforderungen

gerecht wird, die man an sie stellen kann

und muß. Leider hat jedoch der Bearbeiter

des Kataloges der ersten Abteilung die ihm

gestellte Aufgabe nicht meistern können; die

Sammlung Knyphausen hätte es verdient, in

einem besseren Katalog weiterzuleben.

Nicht selten hört man in Deutschland über

die im Gegensaß zu anderen Ländern geringe

Schenkfreudigkeit wohlsituierter kunstsinniger

Kreise für öffentliche Zwecke klagen. Gewiß

spielen bei uns die schlechten wirtschaftlichen

Verhältnisse mil. In Deutschland sind die

Sammler, die es sich zur Ehre rechnen, ihre

Sammlung nach ihrem Tode als Vermächtnis

in ein öffentliches Museum zu überführen,

damit sie dort Zeugnis geben zugleich von

ihrem Kunst- und Gemeinsinn, nicht so zahl-

reich wie z. B. in Frankreich oder Amerika.

Um so mehr haben unsere Museen die Pflicht

und Aufgabe, die Gebefreudigkeii zu stärken.

Es muß oberster Grundsaß sein, daß wich-

tiges, in den Aufgabenkreis des betreffenden

Institutes gehöriges- Kunstgut, das ihm vom

Volk oder von einem Einzelnen anverfraut

wurde, unveräußerlich dort betreut

wird. Vorkommnisse, wie z. B. der in der

„Weltkunst“ Nr. 45, S. 14 gemeldete Plan, aus

dem Altenburger Museum einige Werke, die

ihm seinerzeit als unveräußerliches Staats-

eigentum vermacht waren, zu verkaufen, und

auch der Fall Knyphausen sind nicht geeignet,

das Publikum zu Schenkungen zu ermuntern,

denn sie widersprechen der Absicht des

Schenkenden, der gerade seine Sammlung

vor der Zerstreuung bewahrt wissen will.

* Dr. B. P.

Zum gleichen Problem, erhalten wir noch folgende Zuschrift:

Der „Numismatiker“ der „Weltkunst“ sieht

mit vollem Recht seine Aufgabe in der Er-

weckung und Neubelebung des Interesses

einer breiteren Öffentlichkeit für ein Sonder-

gebiet der Kunst-, Wirtschafts- und der allge-

meinen Geschichte, dessen Bedeutung von

jeher vielfach verkannt wurde. — Kein Fall

illustriert diese bedauerliche Tatsache besser

wie der Hannoversche Museums-

streit.

Wenn schon das Gewissen der verantwort-

lichen Museumsleiter dem öffentlichen deut-

schen Besiß einzigartiger numismatischer

Werte keinen Hort und keine Sicherheit mehr

bietet, was soll in Zukunft von wenige; ver-

antwortlichen Stellen an Mißachtung dieser

Werte erwartet werden?

Hier zeigt es sich, wie die „Weltkunst“ mit

dieser neuen Beilage auf dem richtigen Wege

ist; Sie erteilt der Numismatik selbst das

Wort! Der „Numismatiker“ wird „Sender“ in

die umliegenden Bezirke sein. Mögen seine

Wellen weit reichen und auf empfindliche An-

tennen treffen. Hannover ist Beispiel und

Warnung, bis zu welchem Grad die „Emp-

fangs“-Organe selbst der Hüter unserer

Museumsschäße für diese Werfe abgestumpft

sind, die ihnen eine behutsamere und ver-

ständnisvollere Vergangenheit einst anver-

traute.

Dr. Willy Sch wa bacher

Die Münzen

Wenn von Münzen des griechischen Alter-

tums ganz allgemein die Rede ist — wer denkt

da nicht an die Münzen von Syrakus? Ich

wette 100 zu 1, daß bei dem Stichwort „grie-

chische Münzen“ in der Erinnerung des ge-

bildeten Laien unwillkürlich jener von selt-

samen Delphinen umgebene Frauenkopf auf-

taucht, oder das rätselhafte Viergespann —

Bilder, die seine Phantasie bei irgendeinem

Anlaß schon einmal beschäftigt haben. So

sind diese Münzbilder Symbol der sizilischen

Hafenstadt bis heute geblieben.

Ihre Münzen gehören aber nicht nur zu den

bekanntesten der Antike, sie sind tatsächlich

noch jeßt lebendige Zeugen eines unerhörten

materiellen wie ideellen Reichtums des

„wichtigsten Handelsplaßes“ des griechischen

Altertums. So nämlich wird Syrakus in

Boehringers bedeutendem Werk über die

Münzen von Syrakus*) mit Recht genannt!

Als Stadt war es sogar größer als Athen. Den

materiellen Reichtum erweisen die Münzen

durch ihre bis heute vorhandene, in keinem

Verhältnis zu anderen Städten stehende Zahl.

Syrakus — Syracuse

Sog. „Damareteion“, Dekadrachme, 480/479 v. Ch.

British Museum, London

Aus Erich Boehringer: „Die Münzen von Syrakus"

(Berlin, 1929)

Den ideellen durch die unerschöpflich

scheinende Wandlung jenes stereotypen

Münzbildes, von dem die Rede war. — Wen

der Frauenkopf eigentlich darstellt — darüber

ist auch in diesem neuesten Werk noch keine

endgültige Klarheit erzielt. Einige Köpfe sind

durch die Beischrift „Arethosa“ als die der

Quellgöttin einer in der Nähe des Hafens noch

heute entspringenden Süßwasscrguelle be-

zeichnet. Ein Rückschluß auf alle anderen ist

aber, eben wegen dieser ausdrücklichen Kenn-

zeichnung weniger, in ihren Typen von den

übrigen verschiedenen Münzen, nicht ohne

weiteres erlaubt. Auch Boehringer kommt

zu keinem anderen Schluß wie seine Vor-

gänger, die in dem Frauenbild den Kopf der

Hauptgöttin der Stadt erkennen: Artemis,

verehrt unter verschiedenen Formen, haupt-

sächlich aber als Artemis-Arethusa. Der

*) Erich Boehringer: „Die Münzen von Syrakus“.

Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1929. 8». 297 S.

und Mappe mit 32 Tafeln.

von Syrakus

Rennwagen der anderen Seite ist das Symbol

für die Hauptkampfart der Bewohner Siziliens

bei ihrer Teilnahme an den olympischen und

anderen Spielen: dem Wagenrennen, bei

welchem gerade auch ein Tyrann von Syrakus

schon im frühen 5. Jahrhundert einen Sieg da-

vongetragen hatte. Doch war die ganze Insel

berühmt durch ihre Rossezucht und der Renn-

wagen wurde, nach dem Beispiel von Syrakus,

das Münzsymbol vieler sizilischer Städte.

Mit den Münzen von Syrakus sind auch

zwei berühmte Daten der alten Geschichte

aufs engste verbunden: 480 und 413 v. Chr.

480: die Abwehrschlacht der Syrakusaner

gegen die Karthager, die mit dem gleich-

zeitigen endgültigen Sieg der Griechen über

die Perser bei Salamis zusammenfällt und so

vielleicht die europäische Kultur bis heute

entscheidend beeinflußte. 413: der Seesieg

der Syrakusaner am Assinaros über Athen,

der das Ende der Vormachtstellung diesei

Stadt in Griechenland bedeutete.

Beide Ereignisse wurden durch besondere,

unseren „Denkmünzen“ ähnliche Münzaus-

gaben gefeiert: lOfachen Drachmenstücken,

die heute zu den größten Kostbarkeiten der

griechischen Numismatik gehören. Nicht zum

wenigsten deswegen — weil uns ihre Bilder

zwei Höhepunkte griechischer Stempel-

schneidekunst, ja griechischer Kunst über-

haupt, an Wendepunkten ihrer Entwicklung

bewahren! Was die Jahre um 480 in der grie-

chischen Kunst bedeuten, dafür sind uns heute

besser die Augen geöffnet, seit der griechi-

sche Boden mehr Zeugen dieses Gipfelpunktes

der spätarchaischen Epoche herausgegeben

hat. Es sei nur an die sißende Göttin des

Berliner Alten Museums erinnert. Die Deka-

drachmen des Jahres 480 (resp. 479) v. Chr.,

nach der Gemahlin des Tyrannen Gelon

(welche sie aus dem Erlös eines karthagischen

l'riedcnsgeschenkes prägen ließ) „Demare-

teia“ genannt, zeigen dieselben subtilen

Formen wie jene Werke der gleichzeitigen

großen Kunst und der Vasenmalerei. — Ihre

anonyme Vornehmheit, ihre technische Voll-

endung trat bisher zurück gegenüber der

prunkenden Pracht jener anderen Sieges-

münzen von 413, deren Autoren uns zudem

bekannt sind: sie haben eine Anzahl ihrer

Stempel mit ihrem vollen Namen, Kimon und

Euainetos, signiert. Die Kunst dieser

nachphidiasischen Zeit war den Generationen

unserer Väter verständlicher und das Be-

kanntwerden der Künstlernamen auf diesen

Stücken begeisterte natürlich jene Burckhardt-

schen Jahrzehnte der renaissancehaften Ver-

ehrung der Persönlichkeit. Wenn Boehringer

in seinem Buch gerade diese Stücke schon

als „beginnenden Verfall“ bezeichnet und die

Münzen der archaischen und strengen Periode

530—435 v. Chr. (die er ausschließlich be-

handelt) weit über jene stellt, so scheint das

zwar etwas kühn — bezeichnet aber aufs

ADOLPH HESS NACHF.

Frankfurt a. Main. Mainzerlandstraße 49

Versteigerungen im Februar:

KATALO G 203:

Universalsammlung mit großen Seltenheiten von

Dänemark, Schweden, Frankreich, Schweiz,

Portugal, Italien u. a.

KATALO G 204:

Bedeutende Sammlung russischer Münzen des

19. und 20. Jahrhunderts

Verlangen Sie bitte die Kataloge (mit zahlreichen Tafeln)

Frankfurter Münzzeitung

Monatlich erscheinende fachwissenschaftliche Zeitschrift

Probenummer auf Wunsch vom Verlag

ADOLPH HESS Nachf.

Münzenhandlung, Frankfurt/Main, Mainzerlandstr. Nr.49

RASSEGNA

NUM1SMATICA

Die einzige numismatische Zeitschrift

von inte n tionalen Cha akter.

Erscheint jeden M nat, enthält die ausführlichsten

internationalen Berichte über Münzenfunde,

Sammlungen und < en Münzenmarkt.

Gewöhnliches Jahresahonement:

In Italien .... Lire 80.— / Im Ausland .... Lire 100.—

ROM, CASELLA POSTALE 444