2

WELTKUNST

Jahr.g. V, Nr. 7 vom 15. Februar 19-31

Ostade, Palamedes, Willaerts u. a., sowie

französische und englische Farbstiche, kleine

Kupfer von Georg Friedrich Schmidt.

Im ganzen wie im einzelnen macht das

hier kurz skizzierte Material dekorativer

Kunstwerke dem Namen des bisherigen Be-

Das Pergamonmuseum

Von

Mo-

Professor Dr.-Ing. R. v. Schöfer, Aachen

9

10

Der

des

von

ein

abgelehnt.

Sonderform

Buleuterion

Ausnahmen

für Axialität kein Ge-

habe ich keineswegs

daß die repräsen-

Attribuf darf nicht ver-

6

7

7

8

2/3

3,7

7/8

4

5

Be¬

den

Ab-

Ich

und

sißers alle Ehre und es ist zu erwarten, daß

das Interesse für diese geschmacklich und

qualitativ hochstehenden Dinge nicht hinter

der Achtung zurückstehen wird, die man dem

Hause Frederick Rozendaal entgegenzu-

bringen gewohnt war.

eines Ganzen, wie bei den Propyläen der

Akropolis, der Wissenschaft bekannt ist, daß

seine geplante symmetrische Anlage

aus irgendwelchen Gründen aufgegeben

wurde, kann denn so ein, notabene m. W.

vereinzelter Fall auch nur den Schatten eines

wissenschaftlichen Beweises dafür liefern, daß

die fast ausnahmslos nicht- axialen Anlagen

hellenischer und hellenistischer Städte, Akro-

polen, Märkte, Pläße ursprünglich axial ge-

ist es ja aber gerade, was uns von ihm trenn!,

daß ihm das Verständnis dafür fehlt, daß

dieses Gebäude keine derartige Achse haben

sollte, um den Gedanken gar nicht aufkom-

men zu lassen, den Altar auch in ihr aufzu-

stellen. — Er wünscht zu wissen, wo man

denn also den Altar hätte hinstellen sollen:

schief in den Saal oder zur Seife gerückt,

um dem „angeblichen“ hellenischen Geist ge-

recht zu werden? Natürlich kann der Altar

in diesem Bau, wenn er überhaupt aufgestellt

wurde, nur so stehen bleiben, wie er steht.

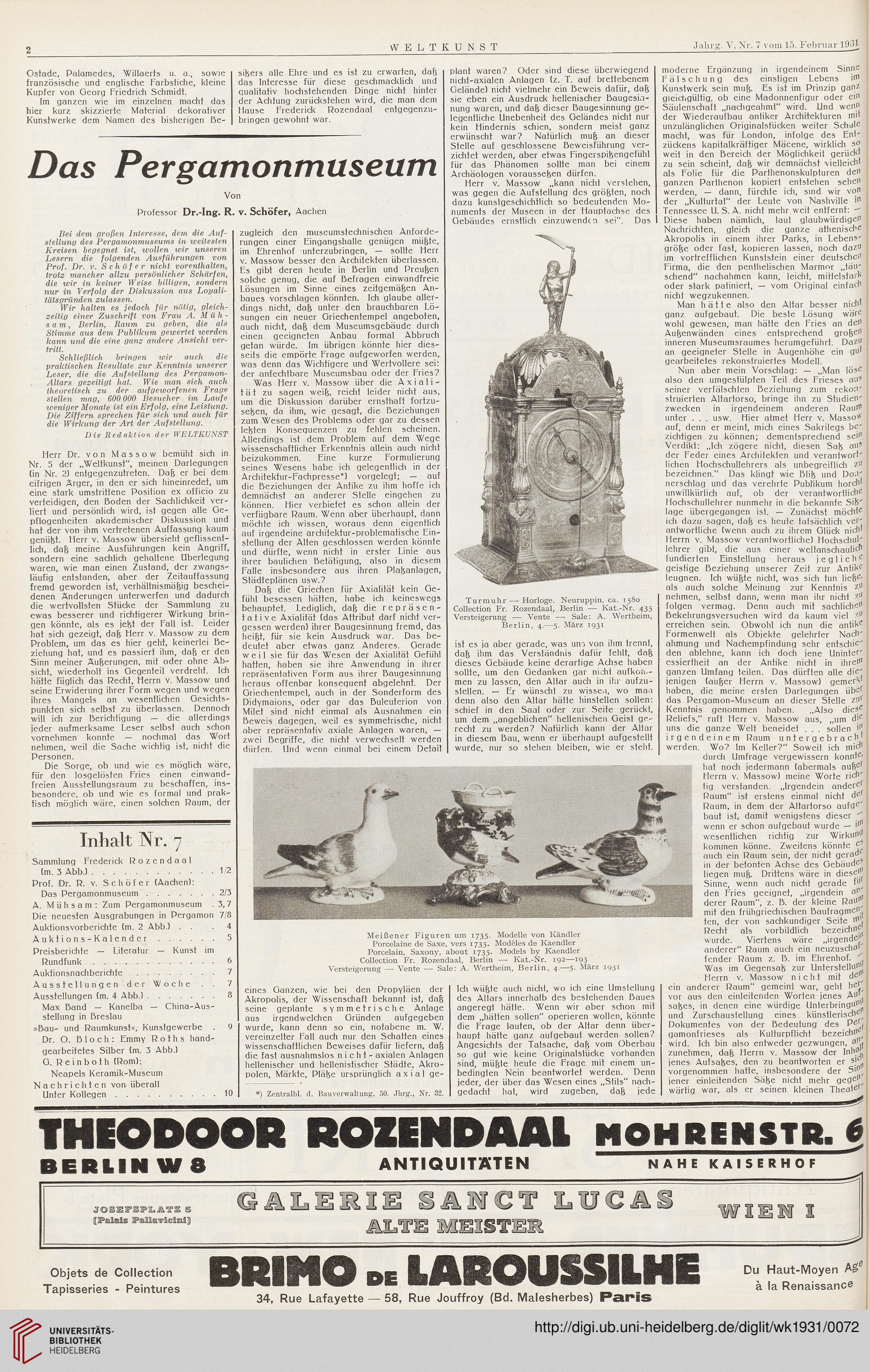

Meißener Figuren um 1735. Modelle von Kandier

Porcelaine de Saxe, vers 1735. Modeles de Kaendler

Porcelain, Saxony, about 1735. Models by Kaendler

Collection Fr. Rozendaal, Berlin — Kat.-Nr. 192—193

Versteigerung — Vente — Sale: A. Wertheim, Berlin, 4.—-5. März 1931

Turmuhr — Horloge. Neuruppin, ca. 1580

Collection Fr. Rozendaal, Berlin — Kat.-Nr. 435

Versteigerung — Vente — Sale: A. Wertheim,

Berlin, 4.—5. März 1931

Bei dem großen Interesse, dem die Auf-

stellung des Pergamonmuseums in weitesten

Kreisen begegnet ist, wollen wir unseren

Lesern die folgenden Ausführungen von

Prof. Dr. v. Schöfer nicht vorenthalten,

trotz mancher allzu persönlicher Schärfen,

die wir in keiner Weise billigen, sondern

nur in Verfolg der Diskussion aus Loyali-

tätsgründen zulassen.

Wir halten es jedoch für nötig, gleich-

zeitig einer Zuschrift von Frau A. Müh-

sam, Berlin, Raum zu geben, die als

Stimme aus dem Publikum gewertet werden

kann und die eine ganz andere Ansicht ver-

tritt.

Schließlich bringen wir auch die

praktischen Resultate zur Kenntnis unserer

Leser, die die Aufstellung des Pergamon-

Altars gezeitigt hat. Wie man sich auch

theoretisch zu der aufgeworfenen Frage

stellen mag, 600 000 Besucher im Laufe

weniger Monate ist ein Erfolg, eine Leistung.

Die Ziffern sprechen für sich und auch für

die Wirkung der Art der Aufstellung.

Die Redaktion der WELTKUNST

ihres Mangels an wesentlichen

punkten sich selbst zu überlassen,

will ich zur Berichtigung — die allerdings

jeder aufmerksame Leser selbst auch schon

vornehmen konnte — nochmal das Wort

nehmen, weil die Sache wichtig ist, nicht die

Personen.

Die Sorge, ob und wie es möglich wäre,

für den losgelösten Fries einen einwand-

freien Ausstellungsraum zu beschaffen, ins-

besondere, ob und wie es formal und prak-

tisch möglich wäre, einen solchen Raum, der

Ich wüßte auch nicht, wo ich eine Umstellung

des Altars innerhalb des bestehenden Baues

angeregt hätte. Wenn wir aber schon mit

dem „hätten sollen“ operieren wollen, könnte

die Frage laufen, ob der Altar denn über-

haupt hätte ganz aufgebaut werden sollen?

Angesichts der Tatsache, daß vom Oberbau

so gut wie keine Originalstücke vorhanden

sind, müßte heute die Frage mit einem un-

bedingten Nein beantwortet werden. Denn

jeder, der über das Wesen eines „Stils“ nach-

gedacht hat, wird zugeben, daß jede

Herr Dr. von Massow bemüht sich in

Nr. 5 der „Welfkunst“, meinen Darlegungen

(in Nr. 2) entgegenzutreten. Daß er bei dem

eifrigen Ärger, in den er sich hineinredet, um

eine stark umstrittene Position ex officio zu

verteidigen, den Boden der Sachlichkeit ver-

liert und persönlich wird, ist gegen alle Ge-

pflogenheiten akademischer Diskussion und

hat der von ihm vertretenen Auffassung kaum

genüßt. Herr v. Massow übersieht geflissent-

lich, daß meine Ausführungen kein Angriff,

sondern eine sachlich gehaltene Überlegung

waren, wie man einen Zustand, der zwangs-

läufig entstanden, aber der Zeitauffassung

fremd geworden ist, verhältnismäßig beschei-

denen Änderungen unterwerfen und dadurch

die wertvollsten Stücke der Sammlung zu

ewas besserer und richtigerer Wirkung brin-

gen könnte, als es jeßt der Fall ist. Leider

hat sich gezeigt, daß Herr v. Massow zu dem

Problem, um das es hier geht, keinerlei

Ziehung hat, und es passiert ihm, daß er

Sinn meiner Äußerungen, mit oder ohne

sicht, wiederholt ins Gegenteil verdreht,

hätte füglich das Recht, Herrn v. Massow

seine Erwiderung ihrer Form wegen und wegen

Gesichts-

Dennoch

zugleich den museumstechnischen Anforde-

rungen einer Eingangshalle genügen müßte,

im Ehrenhof unterzubringen, — sollte Herr

v. Massow besser den Architekten überlassen.

Es gibt deren heute in Berlin und Preußen

solche genug, die auf Befragen einwandfreie

Lösungen im Sinne eines zeitgemäßen An-

baues Vorschlägen könnten. Ich glaube aller-

dings nicht, daß unter den brauchbaren Lö-

sungen ein neuer Griechentempel angeboten,

auch nicht, daß dem Museumsgebäude durch

einen geeigneten Anbau formal Abbruch

getan würde. Im übrigen könnte hier dies-

seits die empörte Frage aufgeworfen werden,

was denn das Wichtigere und Wertvollere sei:

der anfechtbare Museumsbau oder der Fries?

Was Herr v. Massow über die Axiali-

tät zu sagen weiß, reicht leider nicht aus,

um die Diskussion darüber ernsthaft fortzu-

seßen, da ihm, wie gesagt, die Beziehungen

zum Wesen des Problems oder gar zu dessen

leßten Konsequenzen zu fehlen scheinen.

Allerdings ist dem Problem auf dem Wege

wissenschaftlicher Erkenntnis allein auch nicht

beizukommen. Eine kurze Formulierung

seines Wesens habe ich gelegentlich in der

Architektur-Fachpresse*) vorgelegt; — auf

die Beziehungen der Antike zu ihm hoffe ich

demnächst an anderer Stelle eingehen zu

können. Hier verbietet es schon allein der

verfügbare Raum. Wenn aber überhaupt, dann

möchte ich wissen, woraus denn eigentlich

auf irgendeine architektur-problematische Ein-

stellung der Alten geschlossen werden könnte

und dürfte, wenn nicht in erster Linie aus

ihrer baulichen Betätigung, also in diesem

Falle insbesondere aus ihren Plaßanlagen,

Städteplänen usw.?

Daß die Griechen

fühl besessen hätten,

behauptet. Lediglich,

tative Axialität (das

gessen werden) ihrer Baugesinnung fremd, das

heißt, für sie kein Ausdruck war. Das be-

deutet aber etwas ganz Anderes. Gerade

weil sie für das Wesen der Axialität Gefühl

hatten, haben sie ihre Anwendung in ihrer

repräsentativen Form aus ihrer Baugesinnung

heraus offenbar konsequent

Griechentempel, auch in der

Didymaions, oder gar das

Milet sind nicht einmal als

Beweis dagegen, weil es symmetrische, nicht

aber repräsentativ axiale Anlagen waren, —

zwei Begriffe, die nicht verwechselt werden

dürfen. Und wenn einmal bei einem Detail

*) Zentralbl. d. Bauverwaltung, 50. Jhrg., Nr. 32.

plant waren? Oder sind diese überwiegend

nicht-axialen Anlagen (z. T. auf brettebenem

Gelände) nicht vielmehr ein Beweis dafür, daß

sie eben ein Ausdruck hellenischer Baugesin-

nung waren, und daß dieser Baugesinnung ge-

legentliche Unebenheit des Geländes nicht nur

kein Hindernis schien, sondern meist ganz

erwünscht war? Natürlich muß an dieser

Stelle auf geschlossene Beweisführung ver-

zichtet werden, aber etwas Fingerspißengefühl

für das Phänomen sollte man bei einem

Archäologen vorausseßen dürfen.

Herr v. Massow „kann nicht verslehen,

was gegen die Aufstellung des größten, noch

dazu kunstgeschichtlich so bedeutenden

numents der Museen in der Hauptachse

Gebäudes ernstlich einzuwenden sei".

moderne Ergänzung in irgendeinem Sinne

Fälschung des einstigen Lebens in1

Kunstwerk sein muß. Es ist im Prinzip ganz

gleichgültig, ob eine Madonnenfigur oder ein

Säulenschaft „nachgeahmi“ wird. Und wenn

der Wiederaufbau antiker Architekturen mi'

unzulänglichen Originalstücken weiter Schule

macht, was für London, infolge des Ent'

zückens kapitalkräftiger Mäcene, wirklich so

weit in den Bereich der Möglichkeit gerückt

zu sein scheint, daß wir demnächst vielleicht

als Folie für die Parthenonskulpiuren den

ganzen Parthenon kopiert entstehen sehen

werden, — dann, fürchte ich, sind wir von

der „Kulturtat“ der Leute von Nashville in

Tennessee U. S. A. nicht mehr weit entfernt: -'

Diese haben nämlich, lauf glaubwürdigen

Nachrichten, gleich die ganze athenische

Akropolis in einem ihrer Parks, in Lebens'

große oder fast, kopieren lassen, noch dazu

im vortrefflichen Kunststein einer deutschen

Firma, die den penthelischen Marmor ,,täu'

sehend“ nachahmen kann, leicht, mittelstark

oder stark patiniert, — vom Original einfach

nicht wegzukennen.

Man hätte also den Altar besser nicht

ganz aufgebaut. Die beste Lösung wäre

wohl gewesen, man hätie den Fries an den

Außenwänden eines entsprechend großen

inneren Museumsraumes herumgeführt. Dazu

an geeigneter Stelle in Augenhöhe ein gut

gearbeitetes rekonstruiertes Modell.

Nun aber mein Vorschlag: — „Man lös^

also den umgestülpten Teil des Frieses au5

seiner verfälschten Beziehung zum rekon'

struierten Altartorso, bringe ihn zu Studien'

zwecken in irgendeinem anderen Rauh’

unter . . . usw. Hier atmet Herr v. Masso'"1'

auf, denn er meint, mich eines Sakrilegs be'

zichfigen zu können; dementsprechend seih

Verdikt: „Ich zögere nicht, diesen Saß au?

der Feder eines Architekten und verantwort'

liehen Hochschullehrers als unbegreiflich Z”

bezeichnen.“ Das klingt wie Bliß und Do:>'

nerschlag und das verehrte Publikum horcht

unwillkürlich auf, ob der verantwortliche

Hochschullehrer nunmehr in die bekannte Siß*

läge übergegangen ist. — Zunächst möchte

ich dazu sagen, daß es heute tatsächlich vef'

anlwortliche (wenn auch zu ihrem Glück nicht

Herrn v. Massow verantwortliche) Hochschul'

lehrer gibt, die aus einer weltanschaulich

fundierten Einstellung heraus jegliche

geistige Beziehung unserer Zeit zur Antike

leugnen. Ich wüßte nicht, was sich tun ließe»

als auch solche Meinung zur Kenntnis z”

nehmen, selbst dann, wenn man ihr nicht z”

folgen vermag. Denn auch mit sachliche”

Bekehrungsversuchen wird da kaum viel z”

erreichen sein. Obwohl ich nun die antik”

Formenwelt als Objekte gelehrter Nach'

ahmung und Nachempfindung sehr entschi”'

den ablehne, kann ich doch jene Uninter'

essiertheii an der Anfike nicht in ihre!”

ganzen Umfang teilen. Das dürften alle die'

jenigen (außer Herrn v. Massow) gemerkt

haben, die meine ersten Darlegungen übe”

das Pergamon-Museum an dieser Stelle z”r

Kenntnis genommen haben. „Also dies”

Reliefs,“ ruft Herr v. Massow aus, „um dje

uns die ganze Welt beneidet . . . sollen

irgendeinem Raum untergebrach’

werden.

untergebrach*

Wo? Im Keller?“ Soweit ich mich

durch Umfrage vergewissern konnte»

hat noch jedermann (abermals auße”

Herrn v. Massow) meine Worte rieh'

tig verstanden. „Irgendein andere”

Raum“ ist erstens einmal nicht de”

Räum, in dem der Altartorso aufge?

baut ist, damit wenigstens dieser

wenn er schon aufgebaut wurde —

wesentlichen richtig zur Wirkung

kommen könne. Zweitens könnte

auch ein Raum sein, der nicht gerad6

in der betonten Achse des Gebäude’

liegen muß. Drittens wäre in diese”

Sinne, wenn auch nicht gerade f”

den Fries geeignet, „irgendein a”

derer Raum“, z. B. der kleine Raü”

mit den frühgriechischen Baufragme”|

ten, der von sachkundiger Seite i””1.

Recht als vorbildlich bezeichn^

wurde. Viertens wäre „irgende'

anderer“ Raum auch ein neuzuscha’

fender Raum z. B. im Ehrenhof. z

Was im Gegensaß zur Unterstellt””

Herrn v. Massow nicht mit d»e”

ein anderer Raum“ gemeint war, geht he”

vor aus den einleitenden Worten jenes Am.

saßes, in denen eine würdige Unterbringu”-

und Zurschaustellung eines künstlerisch”,

Dokumentes von der Bedeutung des Pe”(

gamonfrieses als Kulturpflichi bezeichn6,

wird. Ich bin also entweder gezwungen, a”.

zunehmen, daß Herrn v. Massow der Inh&;i

jenes Aufsaßes, den zu beantworten er 5>”

vorgenommen hatte, insbesondere der Si”,

jener einleitenden Säße nicht mehr gege”,

wärtig war, als er seinen kleinen Theat””

Inhalt Nr. 7

Sammlung Frederick Rozendaal

(m. 3 Abb.).

Prof. Dr. R. v. Schöfer (Aachen):

Das Pergamonmuseum.

A. Mühsam: Zum Pergamonmuseum .

Die neuesten Ausgrabungen in Pergamon

Auktionsvoriberichte (m. 2 Abb.) . .

A uk t i o n s - K a 1 e n d e r.

Preisberichte — Literatur — Kunst im

Rundfunk . ... . -

Auktionsnachberichte .

Ausstellungen der Woche . .

Ausstellungen (m. 4 Abb.).

Max Band — Kanelba — China-Aus-

stellung in Breslau

»Bau- und Raumkunst«, Kunstgewerbe .

Dr. O. Bloch: Emmy Roths hand-

gearbeitetes Silber (m. 3 Abb.)

G. R e i n b o t h (Rom):

Neapels Keramik-Museum

Nachrichten von» überall

Unter Kollegen.

ANTIQUITÄTEN

NAHE KAISERHOF

Will I

^Palais FaUa^icinil

GALERIE SANCT LUCAS

ALTE MEISTER

Objets de Collection

Tapisseries - Peintures

BRIMO « LAROUSSILHE

34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Papis

Du Haut-Moyen

ä la Renaissance

WELTKUNST

Jahr.g. V, Nr. 7 vom 15. Februar 19-31

Ostade, Palamedes, Willaerts u. a., sowie

französische und englische Farbstiche, kleine

Kupfer von Georg Friedrich Schmidt.

Im ganzen wie im einzelnen macht das

hier kurz skizzierte Material dekorativer

Kunstwerke dem Namen des bisherigen Be-

Das Pergamonmuseum

Von

Mo-

Professor Dr.-Ing. R. v. Schöfer, Aachen

9

10

Der

des

von

ein

abgelehnt.

Sonderform

Buleuterion

Ausnahmen

für Axialität kein Ge-

habe ich keineswegs

daß die repräsen-

Attribuf darf nicht ver-

6

7

7

8

2/3

3,7

7/8

4

5

Be¬

den

Ab-

Ich

und

sißers alle Ehre und es ist zu erwarten, daß

das Interesse für diese geschmacklich und

qualitativ hochstehenden Dinge nicht hinter

der Achtung zurückstehen wird, die man dem

Hause Frederick Rozendaal entgegenzu-

bringen gewohnt war.

eines Ganzen, wie bei den Propyläen der

Akropolis, der Wissenschaft bekannt ist, daß

seine geplante symmetrische Anlage

aus irgendwelchen Gründen aufgegeben

wurde, kann denn so ein, notabene m. W.

vereinzelter Fall auch nur den Schatten eines

wissenschaftlichen Beweises dafür liefern, daß

die fast ausnahmslos nicht- axialen Anlagen

hellenischer und hellenistischer Städte, Akro-

polen, Märkte, Pläße ursprünglich axial ge-

ist es ja aber gerade, was uns von ihm trenn!,

daß ihm das Verständnis dafür fehlt, daß

dieses Gebäude keine derartige Achse haben

sollte, um den Gedanken gar nicht aufkom-

men zu lassen, den Altar auch in ihr aufzu-

stellen. — Er wünscht zu wissen, wo man

denn also den Altar hätte hinstellen sollen:

schief in den Saal oder zur Seife gerückt,

um dem „angeblichen“ hellenischen Geist ge-

recht zu werden? Natürlich kann der Altar

in diesem Bau, wenn er überhaupt aufgestellt

wurde, nur so stehen bleiben, wie er steht.

Meißener Figuren um 1735. Modelle von Kandier

Porcelaine de Saxe, vers 1735. Modeles de Kaendler

Porcelain, Saxony, about 1735. Models by Kaendler

Collection Fr. Rozendaal, Berlin — Kat.-Nr. 192—193

Versteigerung — Vente — Sale: A. Wertheim, Berlin, 4.—-5. März 1931

Turmuhr — Horloge. Neuruppin, ca. 1580

Collection Fr. Rozendaal, Berlin — Kat.-Nr. 435

Versteigerung — Vente — Sale: A. Wertheim,

Berlin, 4.—5. März 1931

Bei dem großen Interesse, dem die Auf-

stellung des Pergamonmuseums in weitesten

Kreisen begegnet ist, wollen wir unseren

Lesern die folgenden Ausführungen von

Prof. Dr. v. Schöfer nicht vorenthalten,

trotz mancher allzu persönlicher Schärfen,

die wir in keiner Weise billigen, sondern

nur in Verfolg der Diskussion aus Loyali-

tätsgründen zulassen.

Wir halten es jedoch für nötig, gleich-

zeitig einer Zuschrift von Frau A. Müh-

sam, Berlin, Raum zu geben, die als

Stimme aus dem Publikum gewertet werden

kann und die eine ganz andere Ansicht ver-

tritt.

Schließlich bringen wir auch die

praktischen Resultate zur Kenntnis unserer

Leser, die die Aufstellung des Pergamon-

Altars gezeitigt hat. Wie man sich auch

theoretisch zu der aufgeworfenen Frage

stellen mag, 600 000 Besucher im Laufe

weniger Monate ist ein Erfolg, eine Leistung.

Die Ziffern sprechen für sich und auch für

die Wirkung der Art der Aufstellung.

Die Redaktion der WELTKUNST

ihres Mangels an wesentlichen

punkten sich selbst zu überlassen,

will ich zur Berichtigung — die allerdings

jeder aufmerksame Leser selbst auch schon

vornehmen konnte — nochmal das Wort

nehmen, weil die Sache wichtig ist, nicht die

Personen.

Die Sorge, ob und wie es möglich wäre,

für den losgelösten Fries einen einwand-

freien Ausstellungsraum zu beschaffen, ins-

besondere, ob und wie es formal und prak-

tisch möglich wäre, einen solchen Raum, der

Ich wüßte auch nicht, wo ich eine Umstellung

des Altars innerhalb des bestehenden Baues

angeregt hätte. Wenn wir aber schon mit

dem „hätten sollen“ operieren wollen, könnte

die Frage laufen, ob der Altar denn über-

haupt hätte ganz aufgebaut werden sollen?

Angesichts der Tatsache, daß vom Oberbau

so gut wie keine Originalstücke vorhanden

sind, müßte heute die Frage mit einem un-

bedingten Nein beantwortet werden. Denn

jeder, der über das Wesen eines „Stils“ nach-

gedacht hat, wird zugeben, daß jede

Herr Dr. von Massow bemüht sich in

Nr. 5 der „Welfkunst“, meinen Darlegungen

(in Nr. 2) entgegenzutreten. Daß er bei dem

eifrigen Ärger, in den er sich hineinredet, um

eine stark umstrittene Position ex officio zu

verteidigen, den Boden der Sachlichkeit ver-

liert und persönlich wird, ist gegen alle Ge-

pflogenheiten akademischer Diskussion und

hat der von ihm vertretenen Auffassung kaum

genüßt. Herr v. Massow übersieht geflissent-

lich, daß meine Ausführungen kein Angriff,

sondern eine sachlich gehaltene Überlegung

waren, wie man einen Zustand, der zwangs-

läufig entstanden, aber der Zeitauffassung

fremd geworden ist, verhältnismäßig beschei-

denen Änderungen unterwerfen und dadurch

die wertvollsten Stücke der Sammlung zu

ewas besserer und richtigerer Wirkung brin-

gen könnte, als es jeßt der Fall ist. Leider

hat sich gezeigt, daß Herr v. Massow zu dem

Problem, um das es hier geht, keinerlei

Ziehung hat, und es passiert ihm, daß er

Sinn meiner Äußerungen, mit oder ohne

sicht, wiederholt ins Gegenteil verdreht,

hätte füglich das Recht, Herrn v. Massow

seine Erwiderung ihrer Form wegen und wegen

Gesichts-

Dennoch

zugleich den museumstechnischen Anforde-

rungen einer Eingangshalle genügen müßte,

im Ehrenhof unterzubringen, — sollte Herr

v. Massow besser den Architekten überlassen.

Es gibt deren heute in Berlin und Preußen

solche genug, die auf Befragen einwandfreie

Lösungen im Sinne eines zeitgemäßen An-

baues Vorschlägen könnten. Ich glaube aller-

dings nicht, daß unter den brauchbaren Lö-

sungen ein neuer Griechentempel angeboten,

auch nicht, daß dem Museumsgebäude durch

einen geeigneten Anbau formal Abbruch

getan würde. Im übrigen könnte hier dies-

seits die empörte Frage aufgeworfen werden,

was denn das Wichtigere und Wertvollere sei:

der anfechtbare Museumsbau oder der Fries?

Was Herr v. Massow über die Axiali-

tät zu sagen weiß, reicht leider nicht aus,

um die Diskussion darüber ernsthaft fortzu-

seßen, da ihm, wie gesagt, die Beziehungen

zum Wesen des Problems oder gar zu dessen

leßten Konsequenzen zu fehlen scheinen.

Allerdings ist dem Problem auf dem Wege

wissenschaftlicher Erkenntnis allein auch nicht

beizukommen. Eine kurze Formulierung

seines Wesens habe ich gelegentlich in der

Architektur-Fachpresse*) vorgelegt; — auf

die Beziehungen der Antike zu ihm hoffe ich

demnächst an anderer Stelle eingehen zu

können. Hier verbietet es schon allein der

verfügbare Raum. Wenn aber überhaupt, dann

möchte ich wissen, woraus denn eigentlich

auf irgendeine architektur-problematische Ein-

stellung der Alten geschlossen werden könnte

und dürfte, wenn nicht in erster Linie aus

ihrer baulichen Betätigung, also in diesem

Falle insbesondere aus ihren Plaßanlagen,

Städteplänen usw.?

Daß die Griechen

fühl besessen hätten,

behauptet. Lediglich,

tative Axialität (das

gessen werden) ihrer Baugesinnung fremd, das

heißt, für sie kein Ausdruck war. Das be-

deutet aber etwas ganz Anderes. Gerade

weil sie für das Wesen der Axialität Gefühl

hatten, haben sie ihre Anwendung in ihrer

repräsentativen Form aus ihrer Baugesinnung

heraus offenbar konsequent

Griechentempel, auch in der

Didymaions, oder gar das

Milet sind nicht einmal als

Beweis dagegen, weil es symmetrische, nicht

aber repräsentativ axiale Anlagen waren, —

zwei Begriffe, die nicht verwechselt werden

dürfen. Und wenn einmal bei einem Detail

*) Zentralbl. d. Bauverwaltung, 50. Jhrg., Nr. 32.

plant waren? Oder sind diese überwiegend

nicht-axialen Anlagen (z. T. auf brettebenem

Gelände) nicht vielmehr ein Beweis dafür, daß

sie eben ein Ausdruck hellenischer Baugesin-

nung waren, und daß dieser Baugesinnung ge-

legentliche Unebenheit des Geländes nicht nur

kein Hindernis schien, sondern meist ganz

erwünscht war? Natürlich muß an dieser

Stelle auf geschlossene Beweisführung ver-

zichtet werden, aber etwas Fingerspißengefühl

für das Phänomen sollte man bei einem

Archäologen vorausseßen dürfen.

Herr v. Massow „kann nicht verslehen,

was gegen die Aufstellung des größten, noch

dazu kunstgeschichtlich so bedeutenden

numents der Museen in der Hauptachse

Gebäudes ernstlich einzuwenden sei".

moderne Ergänzung in irgendeinem Sinne

Fälschung des einstigen Lebens in1

Kunstwerk sein muß. Es ist im Prinzip ganz

gleichgültig, ob eine Madonnenfigur oder ein

Säulenschaft „nachgeahmi“ wird. Und wenn

der Wiederaufbau antiker Architekturen mi'

unzulänglichen Originalstücken weiter Schule

macht, was für London, infolge des Ent'

zückens kapitalkräftiger Mäcene, wirklich so

weit in den Bereich der Möglichkeit gerückt

zu sein scheint, daß wir demnächst vielleicht

als Folie für die Parthenonskulpiuren den

ganzen Parthenon kopiert entstehen sehen

werden, — dann, fürchte ich, sind wir von

der „Kulturtat“ der Leute von Nashville in

Tennessee U. S. A. nicht mehr weit entfernt: -'

Diese haben nämlich, lauf glaubwürdigen

Nachrichten, gleich die ganze athenische

Akropolis in einem ihrer Parks, in Lebens'

große oder fast, kopieren lassen, noch dazu

im vortrefflichen Kunststein einer deutschen

Firma, die den penthelischen Marmor ,,täu'

sehend“ nachahmen kann, leicht, mittelstark

oder stark patiniert, — vom Original einfach

nicht wegzukennen.

Man hätte also den Altar besser nicht

ganz aufgebaut. Die beste Lösung wäre

wohl gewesen, man hätie den Fries an den

Außenwänden eines entsprechend großen

inneren Museumsraumes herumgeführt. Dazu

an geeigneter Stelle in Augenhöhe ein gut

gearbeitetes rekonstruiertes Modell.

Nun aber mein Vorschlag: — „Man lös^

also den umgestülpten Teil des Frieses au5

seiner verfälschten Beziehung zum rekon'

struierten Altartorso, bringe ihn zu Studien'

zwecken in irgendeinem anderen Rauh’

unter . . . usw. Hier atmet Herr v. Masso'"1'

auf, denn er meint, mich eines Sakrilegs be'

zichfigen zu können; dementsprechend seih

Verdikt: „Ich zögere nicht, diesen Saß au?

der Feder eines Architekten und verantwort'

liehen Hochschullehrers als unbegreiflich Z”

bezeichnen.“ Das klingt wie Bliß und Do:>'

nerschlag und das verehrte Publikum horcht

unwillkürlich auf, ob der verantwortliche

Hochschullehrer nunmehr in die bekannte Siß*

läge übergegangen ist. — Zunächst möchte

ich dazu sagen, daß es heute tatsächlich vef'

anlwortliche (wenn auch zu ihrem Glück nicht

Herrn v. Massow verantwortliche) Hochschul'

lehrer gibt, die aus einer weltanschaulich

fundierten Einstellung heraus jegliche

geistige Beziehung unserer Zeit zur Antike

leugnen. Ich wüßte nicht, was sich tun ließe»

als auch solche Meinung zur Kenntnis z”

nehmen, selbst dann, wenn man ihr nicht z”

folgen vermag. Denn auch mit sachliche”

Bekehrungsversuchen wird da kaum viel z”

erreichen sein. Obwohl ich nun die antik”

Formenwelt als Objekte gelehrter Nach'

ahmung und Nachempfindung sehr entschi”'

den ablehne, kann ich doch jene Uninter'

essiertheii an der Anfike nicht in ihre!”

ganzen Umfang teilen. Das dürften alle die'

jenigen (außer Herrn v. Massow) gemerkt

haben, die meine ersten Darlegungen übe”

das Pergamon-Museum an dieser Stelle z”r

Kenntnis genommen haben. „Also dies”

Reliefs,“ ruft Herr v. Massow aus, „um dje

uns die ganze Welt beneidet . . . sollen

irgendeinem Raum untergebrach’

werden.

untergebrach*

Wo? Im Keller?“ Soweit ich mich

durch Umfrage vergewissern konnte»

hat noch jedermann (abermals auße”

Herrn v. Massow) meine Worte rieh'

tig verstanden. „Irgendein andere”

Raum“ ist erstens einmal nicht de”

Räum, in dem der Altartorso aufge?

baut ist, damit wenigstens dieser

wenn er schon aufgebaut wurde —

wesentlichen richtig zur Wirkung

kommen könne. Zweitens könnte

auch ein Raum sein, der nicht gerad6

in der betonten Achse des Gebäude’

liegen muß. Drittens wäre in diese”

Sinne, wenn auch nicht gerade f”

den Fries geeignet, „irgendein a”

derer Raum“, z. B. der kleine Raü”

mit den frühgriechischen Baufragme”|

ten, der von sachkundiger Seite i””1.

Recht als vorbildlich bezeichn^

wurde. Viertens wäre „irgende'

anderer“ Raum auch ein neuzuscha’

fender Raum z. B. im Ehrenhof. z

Was im Gegensaß zur Unterstellt””

Herrn v. Massow nicht mit d»e”

ein anderer Raum“ gemeint war, geht he”

vor aus den einleitenden Worten jenes Am.

saßes, in denen eine würdige Unterbringu”-

und Zurschaustellung eines künstlerisch”,

Dokumentes von der Bedeutung des Pe”(

gamonfrieses als Kulturpflichi bezeichn6,

wird. Ich bin also entweder gezwungen, a”.

zunehmen, daß Herrn v. Massow der Inh&;i

jenes Aufsaßes, den zu beantworten er 5>”

vorgenommen hatte, insbesondere der Si”,

jener einleitenden Säße nicht mehr gege”,

wärtig war, als er seinen kleinen Theat””

Inhalt Nr. 7

Sammlung Frederick Rozendaal

(m. 3 Abb.).

Prof. Dr. R. v. Schöfer (Aachen):

Das Pergamonmuseum.

A. Mühsam: Zum Pergamonmuseum .

Die neuesten Ausgrabungen in Pergamon

Auktionsvoriberichte (m. 2 Abb.) . .

A uk t i o n s - K a 1 e n d e r.

Preisberichte — Literatur — Kunst im

Rundfunk . ... . -

Auktionsnachberichte .

Ausstellungen der Woche . .

Ausstellungen (m. 4 Abb.).

Max Band — Kanelba — China-Aus-

stellung in Breslau

»Bau- und Raumkunst«, Kunstgewerbe .

Dr. O. Bloch: Emmy Roths hand-

gearbeitetes Silber (m. 3 Abb.)

G. R e i n b o t h (Rom):

Neapels Keramik-Museum

Nachrichten von» überall

Unter Kollegen.

ANTIQUITÄTEN

NAHE KAISERHOF

Will I

^Palais FaUa^icinil

GALERIE SANCT LUCAS

ALTE MEISTER

Objets de Collection

Tapisseries - Peintures

BRIMO « LAROUSSILHE

34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Papis

Du Haut-Moyen

ä la Renaissance