Jjhrg. V, Nr. 7 vom 15. Februar 1931

W E L T K U N S T

3

Bonner los liefe; — dann hai er es an selbst-

verständlicher Sorgfalt fehlen lassen. Oder,

'r hat den Sinn jener Worte absichtlich über-

Sehen; — dann muß ich ihm allen Ernstes

sagen, daß man mit solchen Mitteln der

'Sinnverdrehung loyalerweise nicht ficht.

Und dann das Spiel mit dem „oberfläch-

llch hingeworfenen Gedanken“ eines noch-

maligen Umsetzens der zerbrechlichen

* riesstücke! Glaubt denn Herr v. Massow,

die Öffentlichkeit nicht auch ahnt, daß

ajese zerbrechlichen Friessiücke den verhält-

••■smäßig beschwerlichen Weg vom Burgberg

v°n Pergamon bis Berlin zurückgelegt haben?

Und die Kosten eines Umzugs der Fries-

gatten? Kein verantwortungsbewußter Mensch

'yürde es wagen, die Unsummen anzufor-

aern? Ja, man hat doch aber die viel erheb-

’cheren Unsummen für den Museumbau an-

9eforderf zu einer Zeit, als wir auch nicht in

Ueld schwammen. Warum denn jeßt der

’/omme Augenaufschlag? Es ist auch gar

nicht in erster Linie wichtig, ob die Mittel

"Ft oder in fünf Jahren oder noch später

Würden aufgewendei werden können. Wich-

”g ist zunächst nur die Entscheidung, ob der

fjun einmal aufgesfellte Altartorso besser und

pehtiger zur Wirkung käme, wenn der resi-

’Uie Fries aus dem Saale verschwinden

"ürde. Daß das der Fall wäre, leugnet Herr

• Massow gar nicht, oder vergißt es doch

-U leugnen. Es scheint mir aber gar nicht

•^Wahrscheinlich, daß man sich in Kreisen der

/'Eseumsleifung dieser Auffassung nicht ganz

erschließen würde, denn es ist enzunehmen,

•jaß der Entschluß, den restlichen Fries an

den Wänden des Pergamonsaales aufzu-

S‘ellen, leßten Endes aus dem Gefühl heraus

Gefaßt wurde, daß mit Rücksicht auf den so

9ut wie ganz ergänzten Aufbau, dieser Torso

m'ein den monumentalen Saal nicht recht-

artigen würde.

Im übrigen könnte das Entseßen über Ge-

fahren und riesige Kosten des Loslösens der

. r>esplatten die Vermutung aufkommen

assen, daß sie mit den Wänden beinahe un-

°slich verbunden wurden, und das gilt

JJ’useumsfechnisch doch als recht anfechtbare

öefestigungsart.

Endlich ist es auch ein Mißverständnis, ich

''are der Meinung, das m i 1 e s i s c h e

p* a r k 11 o r sollte nicht in der Mitte der Saal-

vand stehen. Ich habe ausdrücklich nur die

pkiale Bindung von Tor, Mosaik, Rundgrab

Jnd Trajanshalle abgelehnt und damit der

.Meinung Ausdruck geben wollen, daß die

!®ßtgenannten drei Objekte aus der Achse des

^Jarkttores weggerückt werden sollten. Wenn

perr v. Massow nicht fühlt, daß mit dieser

leidigen“ axialen Bindung auch hier Kräfte-

. ^Ziehungen im Raume wirksam werden, die

5"1 mit dem Worte von einer „wesensfremden

^bannung“ zu umschreiben versucht habe,

dann wird man sich dabei zu bescheiden

'V|ssen. Wenn man aber lesen muß, daß das

Rundgrab in die Mitte gestellt wurde, weil das

„ein einfaches Gebot des Geschmacks“ wäre,

dann wird man angesichts dieser Wesens-

bestimmung des guten Geschmackes „einfach“

etwas nachdenklich. Man denkt an die gute

Stube, an das froddelbehangene Plüschsofa

mitten vor der Wand, an den Tisch mit dem

gedrechselten Fuß mitten vor dem Plüschsofa,

an die zwei ausgerichtefen Lehnsessel rechts

und links vom Tisch, an das Spißendeckchen

mitten auf dem Tisch, an die schöne Vase

mitten auf dem Spißendeckchen, — immer

alles schön symmetrisch und in der Mitte, —

und man beginnt zu begreifen. — Es hört

eben auch der „gute Geschmack“ auf, Privat-

angelegenheit zu sein, sobald man sich über

ihn in der Öffentlichkeit in dienstlicher Eigen-

schaft äußert.

Versucht man schließlich, von dem, was

Herr v. Massow zu sagen wußte, die persön-

lichen Spißen und Sinnverdrehungen zu sub-

trahieren, so bleibt,

neben seinem schwer

begreiflichen Ärger,

nichts als seine Be-

ziehungslosigkeit zu

dem hier wirksamen

architektonischen Pro-

blem übrig. Dies zu¬

sammen ergibt aber

doch eine zu schmale

Basis, um von ihr aus

kompetent in eine Dis¬

kussion über das

Thema einzugreifen.

Vielleicht ist dies Herrn

v. Massow inzwischen

selbst schon zum Be-

wußtsein gekommen.

Meinerseits möchte

ich diese Auseinander-

seßung nunmehr schlie-

ßen. Nicht nur wegen

der persönlichen Form,

die sie, ohne die ge¬

ringste Veranlassung

meinerseits, angenom-

men hat. Sondern

auch deshalb, weil der

ganze Streit leßten

Endes ein Generations¬

streit ist, und die Ge¬

fahr, bei einem solchen

aneinander vorbeizu¬

reden, auch dann be¬

stünde, wenn die entgegengeseßfe Auffassung

von solchen Dingen durch sachlichere und

treffendere Argumente verfochten würde, als

sie Herrn Dr. v. Massow zu Gebote stehen.

Einwände eines Museumsfachmannes, die

naturgemäß das Schwergewicht auf eine

andere Gruppe von Einzelheiten legen, aber

von der gleichen problematischen Einstellung

ausgehen, werden von allgemeinem Interesse

sein, — vielleicht auch für Herrn Dr. v. Massow.

Die Lektüre der bemerkenswerten Ausführun-

gen Walter Riezlers im Dezemberheft der

„Form“ über „Die Tragödie der Berliner

Museen“ sei ihm daher angelegentlich emp-

fohlen. Allerdings werden auch diese mit ein

paar überheblichen und verärgerten persön-

lichen Anwürfen nicht zu widerlegen sein.

Zum Pergamonmuseum

Eine Zuschrift von

Alice Mühsam

Die vielfachen, immer wieder aufiauchenden

Angriffe gegen die Museumsneubauten oder

wenigstens gegen einzelne Teile des Bau-

komplexes, insbesondere die Ausführungen

von Professor Dr. v. Schöfer in Nr. 2 der

„Weltkunst“, haben durch die Erwiderung

von Dr. v. Massow in der vorleßten Nummer

dieses Blattes eine eingehende und syste-

matische Widerlegung erfahren. Dennoch

bleiben einige Bemerkungen noch zu sagen.

Die Haupteinwände richten sich immer wie-

der gegen die Diskrepanz zwischen dem

aus einer überwundenen Kunstepoche stam-

menden Stil der Bauten und dem mo-

dernen Formempfinden. Die histori-

sche Tatsache der langen Bauzeit und ihre

Folgen werden geflissentlich übersehen und

man vergißt in allen diesen Angriffen, den

Bau historisch zu betrachten. Der Zufall, daß

wir gerade seit den leßten Jahrzehnten einen

neuen, eigenen Geseßen folgenden Baustil

besißen, nachdem man über hundert Jahre

lang in klassischen Stilen gebaut hat, darf

doch nicht dazu führen, jeßt einen Bau schlecht

zu nennen, nur weil er uns heute antiquiert

erscheint. Das Entscheidende für ein Bau-

werk ist überhaupt nicht der Stil, in dem es

errichtet ist, sondern ob es innerhalb

seines Stils ein gutes, d. h. ein glücklich pro-

portioniertes und die beabsichtigte

Wirkung erreichendes Bauwerk ist. Wird

es jemandem einfallen, einem Bau aus dem

19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts daraus

einen Vorwurf zu machen, daß er in irgend

einem der früheren Stilarten erbaut ist?

Warum dies immer wieder dem Pergamon-

Museum?

Doch nun eine weitere Frage: die

Wirkung des Bauwerks. Wer die Er-

öffnungsfeier in den Museen miterlebt hat,

wer sich die Mühe macht, neu eintreiende Be-

sucher zu beobachten oder kunstinteressiertes,

aber dabei unverdorbenes Publikum in das

Pergamon-Museum zu führen und nun die

Wirkungen beobachtet, der wird sehen, daß

die Menschen einen ungeheuren, ja sogar, je

(Fortsetzung auf Seite 7)

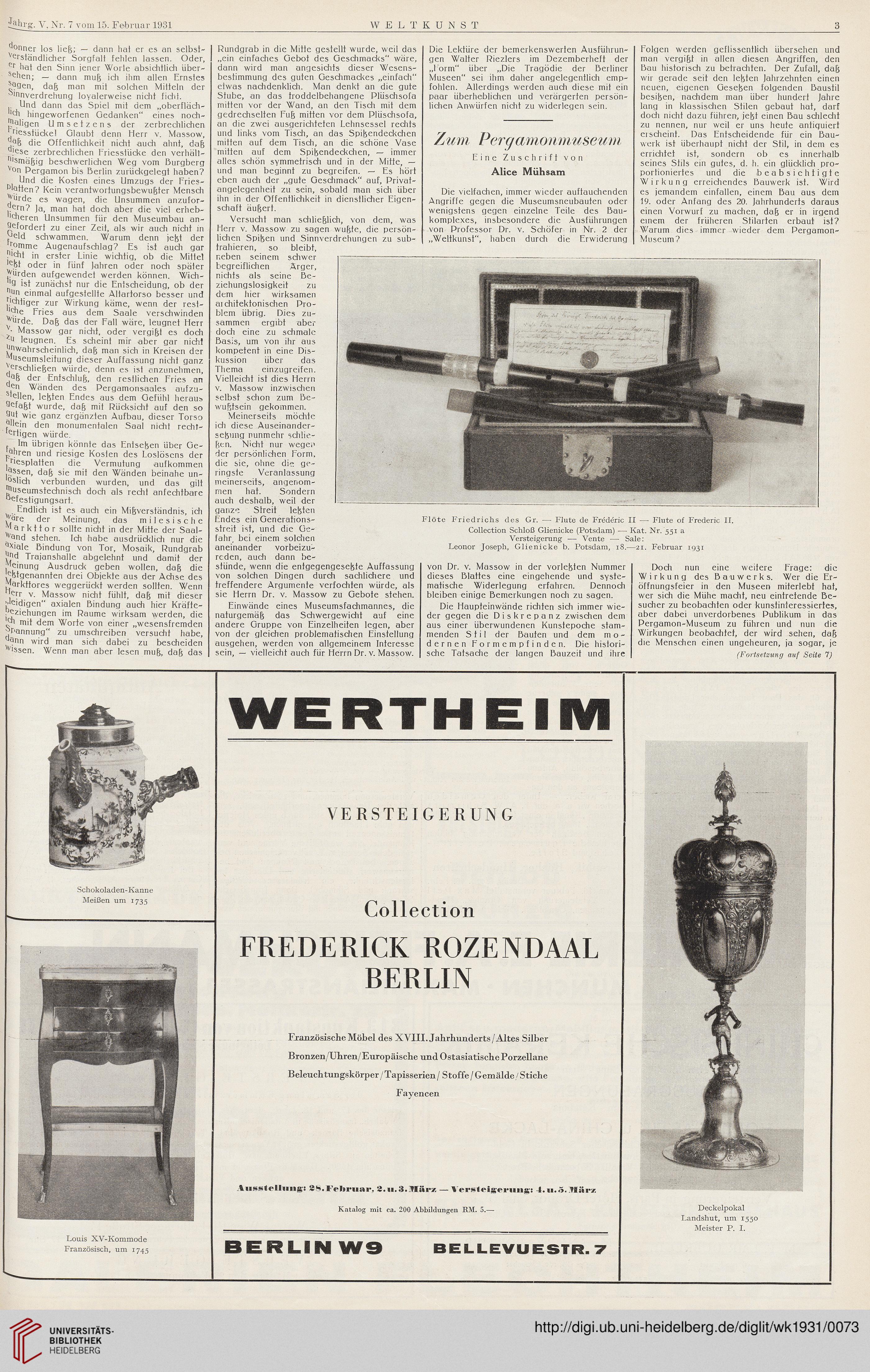

Flöte Friedrichs des Gr. — Flute de Frederic II — Flute of Frederic II.

Collection Schloß Glienicke (Potsdam) — Kat. Nr. 551 a

Versteigerung — Vente —• Sale:

Leonor Joseph, Glienicke b. Potsdam, 18.—21. Februar 1931

Collection

FREDERICK ROZENDAAL

BERLIN

Französische Möbel des XVIII. Jahrhunderts/Altes Silber

Bronzen/Uhren/Europäische und Ostasiatische Porzellane

Beleuchtungskörper /Tapisserien / Stoffe / Gemälde/ Stiche

Fayencen

Ausstellung: 38.Februar, 2.u.3.TIärz

Katalog mit ca. 200 Abbildungen RM. 5.—

Schokoladen-lxanne

Meißen um 1735

Louis XV-Kommode

Französisch, um 1745

Deckelpokal

Landshut, um 1550

Meister P. I.

W E L T K U N S T

3

Bonner los liefe; — dann hai er es an selbst-

verständlicher Sorgfalt fehlen lassen. Oder,

'r hat den Sinn jener Worte absichtlich über-

Sehen; — dann muß ich ihm allen Ernstes

sagen, daß man mit solchen Mitteln der

'Sinnverdrehung loyalerweise nicht ficht.

Und dann das Spiel mit dem „oberfläch-

llch hingeworfenen Gedanken“ eines noch-

maligen Umsetzens der zerbrechlichen

* riesstücke! Glaubt denn Herr v. Massow,

die Öffentlichkeit nicht auch ahnt, daß

ajese zerbrechlichen Friessiücke den verhält-

••■smäßig beschwerlichen Weg vom Burgberg

v°n Pergamon bis Berlin zurückgelegt haben?

Und die Kosten eines Umzugs der Fries-

gatten? Kein verantwortungsbewußter Mensch

'yürde es wagen, die Unsummen anzufor-

aern? Ja, man hat doch aber die viel erheb-

’cheren Unsummen für den Museumbau an-

9eforderf zu einer Zeit, als wir auch nicht in

Ueld schwammen. Warum denn jeßt der

’/omme Augenaufschlag? Es ist auch gar

nicht in erster Linie wichtig, ob die Mittel

"Ft oder in fünf Jahren oder noch später

Würden aufgewendei werden können. Wich-

”g ist zunächst nur die Entscheidung, ob der

fjun einmal aufgesfellte Altartorso besser und

pehtiger zur Wirkung käme, wenn der resi-

’Uie Fries aus dem Saale verschwinden

"ürde. Daß das der Fall wäre, leugnet Herr

• Massow gar nicht, oder vergißt es doch

-U leugnen. Es scheint mir aber gar nicht

•^Wahrscheinlich, daß man sich in Kreisen der

/'Eseumsleifung dieser Auffassung nicht ganz

erschließen würde, denn es ist enzunehmen,

•jaß der Entschluß, den restlichen Fries an

den Wänden des Pergamonsaales aufzu-

S‘ellen, leßten Endes aus dem Gefühl heraus

Gefaßt wurde, daß mit Rücksicht auf den so

9ut wie ganz ergänzten Aufbau, dieser Torso

m'ein den monumentalen Saal nicht recht-

artigen würde.

Im übrigen könnte das Entseßen über Ge-

fahren und riesige Kosten des Loslösens der

. r>esplatten die Vermutung aufkommen

assen, daß sie mit den Wänden beinahe un-

°slich verbunden wurden, und das gilt

JJ’useumsfechnisch doch als recht anfechtbare

öefestigungsart.

Endlich ist es auch ein Mißverständnis, ich

''are der Meinung, das m i 1 e s i s c h e

p* a r k 11 o r sollte nicht in der Mitte der Saal-

vand stehen. Ich habe ausdrücklich nur die

pkiale Bindung von Tor, Mosaik, Rundgrab

Jnd Trajanshalle abgelehnt und damit der

.Meinung Ausdruck geben wollen, daß die

!®ßtgenannten drei Objekte aus der Achse des

^Jarkttores weggerückt werden sollten. Wenn

perr v. Massow nicht fühlt, daß mit dieser

leidigen“ axialen Bindung auch hier Kräfte-

. ^Ziehungen im Raume wirksam werden, die

5"1 mit dem Worte von einer „wesensfremden

^bannung“ zu umschreiben versucht habe,

dann wird man sich dabei zu bescheiden

'V|ssen. Wenn man aber lesen muß, daß das

Rundgrab in die Mitte gestellt wurde, weil das

„ein einfaches Gebot des Geschmacks“ wäre,

dann wird man angesichts dieser Wesens-

bestimmung des guten Geschmackes „einfach“

etwas nachdenklich. Man denkt an die gute

Stube, an das froddelbehangene Plüschsofa

mitten vor der Wand, an den Tisch mit dem

gedrechselten Fuß mitten vor dem Plüschsofa,

an die zwei ausgerichtefen Lehnsessel rechts

und links vom Tisch, an das Spißendeckchen

mitten auf dem Tisch, an die schöne Vase

mitten auf dem Spißendeckchen, — immer

alles schön symmetrisch und in der Mitte, —

und man beginnt zu begreifen. — Es hört

eben auch der „gute Geschmack“ auf, Privat-

angelegenheit zu sein, sobald man sich über

ihn in der Öffentlichkeit in dienstlicher Eigen-

schaft äußert.

Versucht man schließlich, von dem, was

Herr v. Massow zu sagen wußte, die persön-

lichen Spißen und Sinnverdrehungen zu sub-

trahieren, so bleibt,

neben seinem schwer

begreiflichen Ärger,

nichts als seine Be-

ziehungslosigkeit zu

dem hier wirksamen

architektonischen Pro-

blem übrig. Dies zu¬

sammen ergibt aber

doch eine zu schmale

Basis, um von ihr aus

kompetent in eine Dis¬

kussion über das

Thema einzugreifen.

Vielleicht ist dies Herrn

v. Massow inzwischen

selbst schon zum Be-

wußtsein gekommen.

Meinerseits möchte

ich diese Auseinander-

seßung nunmehr schlie-

ßen. Nicht nur wegen

der persönlichen Form,

die sie, ohne die ge¬

ringste Veranlassung

meinerseits, angenom-

men hat. Sondern

auch deshalb, weil der

ganze Streit leßten

Endes ein Generations¬

streit ist, und die Ge¬

fahr, bei einem solchen

aneinander vorbeizu¬

reden, auch dann be¬

stünde, wenn die entgegengeseßfe Auffassung

von solchen Dingen durch sachlichere und

treffendere Argumente verfochten würde, als

sie Herrn Dr. v. Massow zu Gebote stehen.

Einwände eines Museumsfachmannes, die

naturgemäß das Schwergewicht auf eine

andere Gruppe von Einzelheiten legen, aber

von der gleichen problematischen Einstellung

ausgehen, werden von allgemeinem Interesse

sein, — vielleicht auch für Herrn Dr. v. Massow.

Die Lektüre der bemerkenswerten Ausführun-

gen Walter Riezlers im Dezemberheft der

„Form“ über „Die Tragödie der Berliner

Museen“ sei ihm daher angelegentlich emp-

fohlen. Allerdings werden auch diese mit ein

paar überheblichen und verärgerten persön-

lichen Anwürfen nicht zu widerlegen sein.

Zum Pergamonmuseum

Eine Zuschrift von

Alice Mühsam

Die vielfachen, immer wieder aufiauchenden

Angriffe gegen die Museumsneubauten oder

wenigstens gegen einzelne Teile des Bau-

komplexes, insbesondere die Ausführungen

von Professor Dr. v. Schöfer in Nr. 2 der

„Weltkunst“, haben durch die Erwiderung

von Dr. v. Massow in der vorleßten Nummer

dieses Blattes eine eingehende und syste-

matische Widerlegung erfahren. Dennoch

bleiben einige Bemerkungen noch zu sagen.

Die Haupteinwände richten sich immer wie-

der gegen die Diskrepanz zwischen dem

aus einer überwundenen Kunstepoche stam-

menden Stil der Bauten und dem mo-

dernen Formempfinden. Die histori-

sche Tatsache der langen Bauzeit und ihre

Folgen werden geflissentlich übersehen und

man vergißt in allen diesen Angriffen, den

Bau historisch zu betrachten. Der Zufall, daß

wir gerade seit den leßten Jahrzehnten einen

neuen, eigenen Geseßen folgenden Baustil

besißen, nachdem man über hundert Jahre

lang in klassischen Stilen gebaut hat, darf

doch nicht dazu führen, jeßt einen Bau schlecht

zu nennen, nur weil er uns heute antiquiert

erscheint. Das Entscheidende für ein Bau-

werk ist überhaupt nicht der Stil, in dem es

errichtet ist, sondern ob es innerhalb

seines Stils ein gutes, d. h. ein glücklich pro-

portioniertes und die beabsichtigte

Wirkung erreichendes Bauwerk ist. Wird

es jemandem einfallen, einem Bau aus dem

19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts daraus

einen Vorwurf zu machen, daß er in irgend

einem der früheren Stilarten erbaut ist?

Warum dies immer wieder dem Pergamon-

Museum?

Doch nun eine weitere Frage: die

Wirkung des Bauwerks. Wer die Er-

öffnungsfeier in den Museen miterlebt hat,

wer sich die Mühe macht, neu eintreiende Be-

sucher zu beobachten oder kunstinteressiertes,

aber dabei unverdorbenes Publikum in das

Pergamon-Museum zu führen und nun die

Wirkungen beobachtet, der wird sehen, daß

die Menschen einen ungeheuren, ja sogar, je

(Fortsetzung auf Seite 7)

Flöte Friedrichs des Gr. — Flute de Frederic II — Flute of Frederic II.

Collection Schloß Glienicke (Potsdam) — Kat. Nr. 551 a

Versteigerung — Vente —• Sale:

Leonor Joseph, Glienicke b. Potsdam, 18.—21. Februar 1931

Collection

FREDERICK ROZENDAAL

BERLIN

Französische Möbel des XVIII. Jahrhunderts/Altes Silber

Bronzen/Uhren/Europäische und Ostasiatische Porzellane

Beleuchtungskörper /Tapisserien / Stoffe / Gemälde/ Stiche

Fayencen

Ausstellung: 38.Februar, 2.u.3.TIärz

Katalog mit ca. 200 Abbildungen RM. 5.—

Schokoladen-lxanne

Meißen um 1735

Louis XV-Kommode

Französisch, um 1745

Deckelpokal

Landshut, um 1550

Meister P. I.