4

DIE WELTKUNST

Jahrg, V, Nr. 51/52 vom 20. Dezember 1931

in einer Zeit, die durch die Skythen und Sar-

maten und ihren besonderen Tierstil bekannt

geworden ist. Der Wohnsitz dieser Völker be-

fand sich freilich in den zugänglichen Gegen-

den in der Nähe der Meeresküste. Man wird

versuchen müssen, die allein in den russischen

Hauptstädten vertretenen Edelmetallfunde von

den älteren kaukasischen Bronzen abzuleiten.

Daß die skythisch-sarmatische Kunst in Tiflis

selbst nur unzulänglich vertreten ist, muß man

bedauern, denn der Vergleich würde die

Eigenart der kaukasischen Sachen stärker

hervortreten lassen.

Zu den häufigsten und bekanntesten Typen

der kaukasischen Metallkunst gehören vier-

eckige Gürtelschließen aus Bronze

(Abb. S. 3). Den Band pflegen geflochtene oder

spiralgefüllte Bänder zu bilden, während die

Ecken von kräftigen Kegeln ausgefüllt werden.

In dem Bahmen sitzen in durchbrochenem

Schattenriß mehr oder weniger heraus-

gewölbte Tiere, und zwar ein zentrales im

Profil, das andere in wechselnder Stellung

umgeben. Bei dem Beispiel von der Grusini-

schen Heerstraße drängt sich die Vermutung

auf, daß man zeitlich vielleicht noch erheb-

lich über die skythische Epoche hinausgehen

muß. Die Bildung des gezäumten Pferdes ist

in Einzelheiten von erstaunlichem Naturalis-

mus. Dabei fehlt den Proportionen die Span-

nung einer wirklichkeitsnahen Kunst, die

Schenkel erscheinen aufgebläht, um den Baum

zu füllen. Die konzentrischen Kreise in ihrer

Mitte gehören hingegen zum alten Formbesitz.

Ähnlich steht es mit dem in Aufsicht gegebe-

nen Vogel unter dem Bauch, dem Hund oder

Füllen vor der Brust und vor allem mit dem

Widder über dem Bücken der Mittelfigur. Bei

vielen Stücken erscheint die Maulpartie der

Tiere zur Doppelspirale umgebildet. Dem Da-

tierungsproblem dieser auch im Kunsthandel

häufigen Gruppe ist noch niemand nach-

gegangen. Mein Versuch, eine nachchristliche

Entstehung anzunehmen, wird an anderer

Stelle ausführlich zu begründen sein. Das

Verbreitungsgebiet der viereckigen Gürtel-

schließen beschränkt

sich anscheinend auf

den nördlichen Kuban

(Ossetien) und auf den

mittleren Kaukasus

(das eigentliche Gru-

sien), im Süden (Ar¬

menien) kommen sie

nicht vor. Der Bestand

des Georgischen Mu-

seums dürfte die Auf¬

stellung einer zeit-

lichen Beihe erlauben.

Für die Men-

schendarstellung

gibt es eine Tradition

von frühen, dem Mittel¬

meerkreis verwandten

Idolen bis zu neuzeit¬

lichen Arbeiten (s. Abb.).

Vor allem in der Tiflis-

gegend und im Osten

(Dagestan) finden sich

häufig Kleinbronzen,

die in äußerst primi¬

tiver Weise männliche

Figuren meist phalli¬

schen Charakters dar-

stellen. Alle tragen

einen kegel- oder halb¬

mondförmigen Kopf-

schmuck. Infolge der

rohen Mache und der

schwachen Patina wur-

den sie für Fälschun¬

gen erklärt (Tallgren).

Nach Versicherung der

in Tiflis tätigen Ge-

lehrten kommen sie

aber in sicheren Grab¬

funden vor. Schon

bei Besprechung des

Inguschmuseums in

Wladikawkas hatten wir auf eine traditionsbe-

dingte Kunstübung des 17. bis 18. Jahrhunderts

hinweisen müssen, so daß die Tatsache einerDar-

stellung im Dienste heidnischer, in entlegenen

Gegenden erhaltener Kulte wohl denkbar ist.

Einen ungehobenen Schatz bilden die Be-

stände frühchristlicher Bronzen des 7. bis

10. Jahrhunderts in Tiflis, die schönsten

stammen aus dem Hochland von Swanetien.

Zeitlich schließen sich persisch beeinflußte Ar-

beiten von großer Zahl und Verschiedenheit

an. Die Bestände des Georgischen Museums

bieten für alle Epochen ein einheitliches, er-

schöpfendes und unvergleichliches Material,

wenn man sich auf die Kunstwerke der in den

Bergen seßhaften und in ihrem Formbesitz

vor allem dem Osten verbundenen Stämme

beschränkt. Die Schöpfungen von Kolonisa-

toren (Griechen) und Zuwanderern (Skythen,

Sarrnaten) muß man hingegen an anderen

Von Ludwig F.

Die Wiedereröffnung der Schatzkammer

in der Besidenz mit ihren Köstlichkeiten in

Gold und edlem Gestein gibt Veranlassung,

von einer Spende zu erzählen, welche die

Kaiserin Beatrix, eine burgundische Prin-

zessin, die dem Stauferkaiser Friedrich Bot-

bart im Jahre 1156 in Würzburg die Hand

reichte, dem Freisinger Dom gemacht hat.

Die Geschichte dieser Schenkung ent-

nehmen wir der Freisinger Chronik des Bene-

diktinerpaters Carolus Meichelbeck: „Ich er-

zehle hier eine so traurige Geschieht, welche,

wenn sie nit wäre von den beiden Freysingi-

sehen Scribenten Badevico und Conrado Sa-

crista, so es mit Augen gesehen, beschrieben

worden, vielleicht keinen Glauben würde

finden.“ Freising wäre durch den großen

Bischof Otto in einen so hohen Stand gesetzt

worden, daß es an schönen Gebäuden, Ein-

künften, Pracht der Kirchen und Gottseligkeit

der Geistlichen keinem der benachbarten Bis-

tümer nachgestanden hätte. Die Domherren

wären die gelehrtesten in Deutschland ge-

wesen: „und war Freysing insgemein billig

der gelehrte Berg benambst“. Am Neujahrs-

tag 1159, als im Dome am Hochaltar die

Wandlung schon vorbei gewesen sei, wäre an-

gesichts des Volkes der Kelch plötzlich durch

heimliche Gewalt umgestürzt worden und

hätte man hernach von dem ausgeschütteten

Blut nicht die geringste Spur mehr wahr-

genommen. Es seien aber noch viel schreck-

lichere Zeichen gefolgt. „Man hat nächtlicher

Zeit etliche unbekannte Tiere in der Luft

fliegen sehen. Füchs und Haasen kamen in

die Vorhöf der Kirchen und der Domherren

Behausung geloffen, welche leicht zu fangen

waren. Nachteulen und Wiedhöpfe ließen sich

Stätten aufsuchen. Es wäre zu wünschen, daß

die junge georgische Kunstforschung den

Westen über neue Ergebnisse der kaukasi-

schen Archäologie unterrichtete. Für die früh-

christliche Kunstgeschichte hat sie schon so

viel getan. Die Beschäftigung mit den Anfän-

gen wird freilich dazu zwingen, den Kaukasus

mit den Kulturen des alten Orients und denen

Eurasiens in Verbindung zu bringen.

Fuchs, München

auf den Dächern mit traurigem Geschrei

hören. Die Mäus ruckten im Dom aus ihren

Löchern hervor und machten mit ihrem

Herumlauffen die Domherren ganz irr. In

den Häusern stimmten die Poldergeister und

Gespenster eine er-

schröckliche Musik an:

also daß männiglich

mit Händen greifen

konnte, es stehe dieser

Stadt ein Uebel bevor.“

Am 5. April, dem

Palmsonntag, ist denn

auch das Unglück her¬

eingebrochen. Im Dom

brach eine Feuers¬

brunst aus, die zuerst

das Tabernakel ergriff,

dann die Chorstühle der-

Domherren, „welche

lauter Kunst-Stück und

mit Gold ausgezieret

waren“, die Altäre mit

den Gemälden und Fi¬

guren, und binnen Kur¬

zem lag der Dom in Schutt und Asche. Der

neue Bischof Albert ließ sofort damit be-

ginnen, den Dom von Grund auf wieder auf-

zubauen: aber schon im folgenden Jahre

wurde er durch einen „einschlagenden Donner“

zum andern Male zerstört. In seiner Not

wandte sich der Bischof an den Kaiser, der

damals in Italien gegen Mailand im Felde

stand. Diese Bitte mag ihn Überwindung ge-

kostet haben, waren doch er und der Erz-

bischof von Salzburg die beiden deutschen

Kirchenfürsten, die den Gegenpapst Viktor IV.,

den der Kaiser auf den Hl. Stuhl erhoben

hatte, ablehnten und zum Papste Alexan-

der III. hielten, dem erbittertsten Feinde des

Staufers. Sei es nun, daß der Kaiser den

Bischof gewinnen wollte, sei es, daß er edle

Großmut walten ließ: die Hilfe zum Bau

wurde gewährt, und der Dom konnte in neuer

Pracht erstehen. Die Figuren des Bischofs

und des Kaisers auf der linken, die der Kaise-

rin Beatrix auf der rechten Seite des inneren

Domportales erinnern noch heute an Erbauer

und Spender.

Der Chronist fährt fort: Nach einer alten

Überlieferung habe die Kaiserin Beatrix einen

Weihbrunn-Kessel für den Dom gestiftet, der

anderen an Größe nicht nachstehe und aus

einem puren Chrysolith gefertigt sei. Sein

Wert würde denn auch auf 100 000 Gulden ge-

schätzt. Auch ginge eine Erzählung von

Mund zu Mund, die Kaiserin sei durch Fürbitte

und das nächst Weihenstephan fließende

Wasser des Hl. Korbinian vom Aussatze ge-

heilt worden und sie habe sich für diese Guttat

durch Stiftung der Schale „in etwas wollen

dankbar lieh erweisen“.

Manche Gelehrten haben sich mit dieser

Schale, von der uns der Chronist eine Zeich-

nung überliefert (Abbildung oben), befaßt.

Die einen hielten sie für persische, die andern

für byzantinische Arbeit aus dem Ende des

ersten nachchristlichen Jahrtausends. Manche

vermuteten auch, es sei gar kein Chrysolith ge-

wesen, sondern Glas. Auf die richtige Spur

führt uns folgende Überlegung. Der einzige

Fundort des seiner goldgrünen Farbe wegen

Chrysolith genannten Halbedelsteins war im

Altertum die Insel Seberget an der ägyptischen

Küste des Boten Meeres. In den im Jahre

1900 wiederentdeckten Lagerstätten finden

sich viele Gruben, die eine jahrhundertelange

Ausbeute erkennen lassen. Stücke bis zu

100 Pfund wurden dort gefunden, die von den

weltberühmten ägyptischen Edelsteinschnei-

dern zu Schmuckstücken oft von beträchtlichem

Umfang verarbeitet wurden. Die Bingaugen,

die sie auf unsere Schale eingeschnitten haben,

waren im Altertum ein beliebtes Ziermotiv, und

die sog. Olivenschnitte, die über die Oberfläche

zerstreut sind, ergeben sich aus der Verwen-

dung des Schneidrades: auch heute noch

schneidet man sie in Kristallglas-Schalen ein.

Die Schale ist spätantik und vielleicht durch

den ersten Kreuzzug, an dem viele burgun-

dische Bitter teilgenommen haben, nach Bur-

gund gekommen. Sie war ursprünglich als

Ampel gedacht, wie man sie in Seifen gefaßt

an drei Kettchen aufhing und im Schatze der

Markuskirche in Venedig noch sehen kann. Die

silbervergoldete Montierung mit den Fabel-

tieren, die der Schale als Weihbrunn-Kessel

die nötige Standfähigkeit verlieh, stammt aus

Burgund und ist im frühen zweiten Jahrtausend

entstanden.

Die letzte Kunde von dieser Schale haben

wir aus dem Jahre 1803, wo sie bei der Säku-

larisation mit dem übrigen Domschatze nach

München gebracht wurde. Seitdem ist sie ver-

schollen. Vielleicht tragen diese Zeilen dazu

bei, das Dunkel ihres Verbleibes zu lichten.

Es ist vielleicht hier der Ort, noch auf

einige andere frühmittelalterliche, orientalische

Halbedelsteinarbeiten hinzuweisen, die sich in

der Besidenz befinden. In der Seichen Ka-

pelle wird der Kelch des Kaisers Heinrich II.,

des Heiligen, aus dem Domschatz zu Bamberg

verwahrt, der auf der vorjährigen Ausstellung

„Kirchliche Kunstschätze in Bayern“ zu sehen

war. Die Cupa dieses Kelches ist eine ägyp-

tische Tasse aus Bergkristall aus dem X. Jahr-

hundert. Eine ebensolche Tasse, aber mit Un-

tertasse, ist in die Kanzel eingelassen, die der-

selbe Kaiser (1014) in den Dom zu Aachen

stiftete.

Eine ebenfalls ägyptische Trinkschale, nur

wenig jünger, befindet sich in der Schatz-

kammer (Nr. 139). Sie hat die Form eines

Henkelbechers und ist aus einem Achat ge-

schnitten. Die Fassung stammt von dem be-

rühmten Nürnberger Goldschmied Wenzel Jam-

nitzer (um 1560).

Das dritte Kleinod, welches hierher gehört,

stammt aus derselben Zeit, ist aber byzanti-

nisch. Es ist eine runde Schale aus Berg-

kristall mit geschwungenen Bippen auf der

Außenseite. Ähnliche Stücke sind im Grünen

Gewölbe in Dresden und im Domschatze der

Markuskirche in Venedig, der bekanntlich viele

Kostbarkeiten enthält, die nach der Erstür-

mung von Byzanz dorthin kamen. Unsere

Schale erhält aber eine besondere Bedeutung

durch die köstliche Fassung aus Gold, Email

und edlen Steinen, deren Entwurf von Hans

Holbein d. J. stammen solh Außerdem durch

ihre Geschichte. Sie war das Taufgeschenk

Heinrichs VIII. von England an den Sohn des

Die ganze Welt der Kunst liest die

WELTKUNST

Königs Jakob V. von Schottland. Von diesem

erbte sie seine Schwester Maria Stuart, deren

Sohn als Jakob I. den Thron von England be-

stieg. Durch seine Tochter, Elisabeth, die den

Pfalzgrafen Friedrich V., den Winterkönig,

heiratete (1613), kam sie an die Kurpfalz und

durch den Kurfürsten Carl Theodor in die

Schatzkammer der Besidenz.

Stangenbekrönung, Bronze

H. 33 cm — Fundort: Raja Selo Abara (West-Grusien)

Anfang des i. vorchristlichen Jahrhunderts

Georgisches Museum, Tiflis

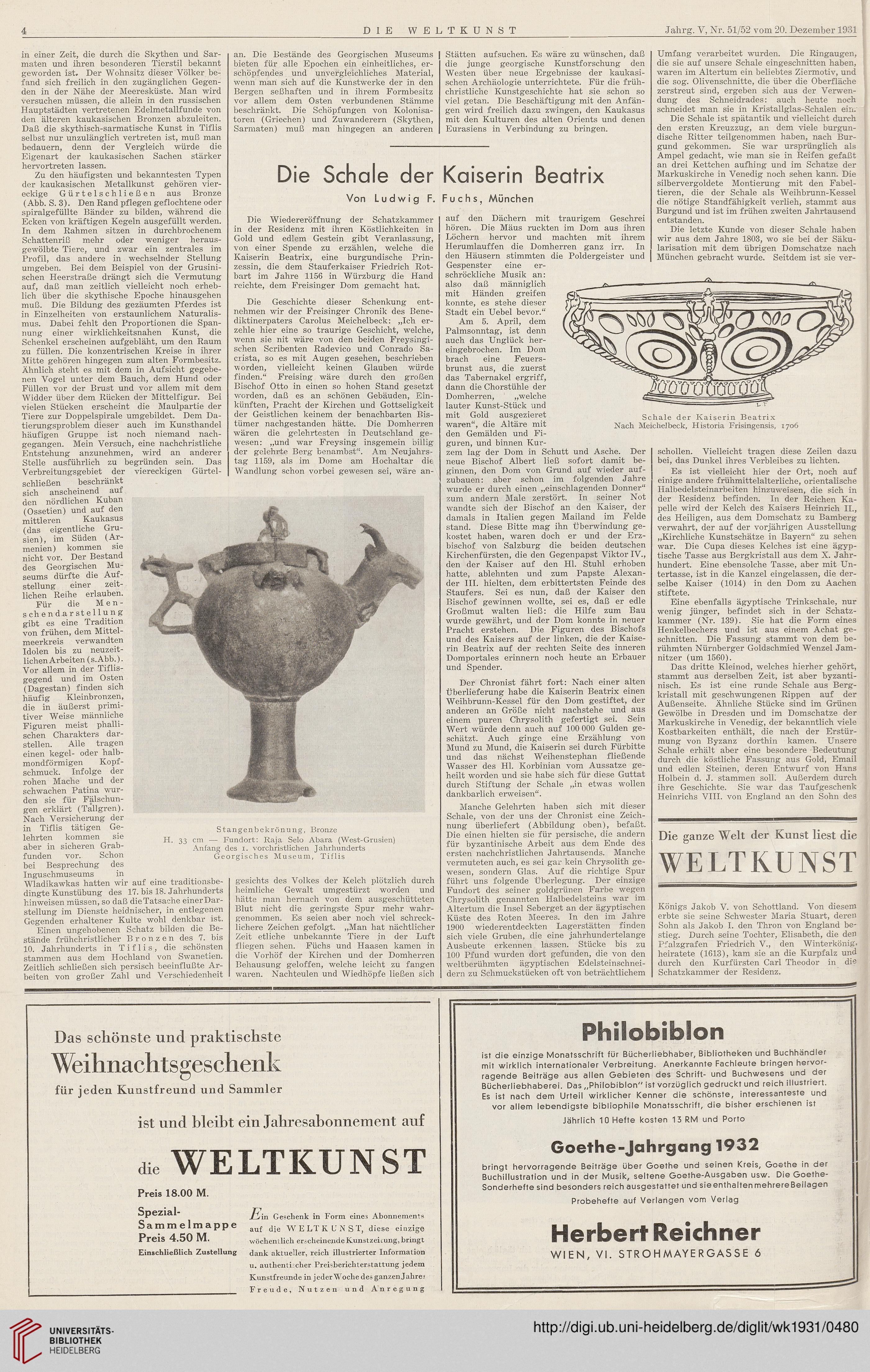

Die Schale der Kaiserin Beatrix

Schale der Kaiserin Beatrix

Nach Meichelbeck, Historia Frisingensis, 1706

Das schönste und praktischste

Weihnachtsgeschenk

für jeden Kunstfreund und Sammler

ist und bleiht ein Jahresabonnement auf

die WELTKUNST

Preis 18.00 M.

Spezial-

Sammelmappe

Preis 4.50 M.

Einschließlich Zustellung

jtSin Geschenk in Form eines Abonnements

auf die WELT KUNST, diese einzige

wöchentlich erscheinendeKunstzeicung,bringt

dank aktueller, reich illustrierter Information

u. authentischer Preisberichterstattung jedem

Kunstfreunde in jederWoche des ganzenjahres

Freude, Nutzen und Anregung

Philobiblon

ist die einzige Monatsschrift für Bücherliebhaber, Bibliotheken und Buchhändler

mit wirklich internationaler Verbreitung. Anerkannte Fachleute bringen hervor-

ragende Beiträge aus allen Gebieten des Schrift- und Buchwesens und der

Bücherliebhaberei. Das „Philobiblon" ist vorzüglich gedruckt und reich illustriert.

Es ist nach dem Urteil wirklicher Kenner die schönste, interessanteste und

vor allem lebendigste bibliophile Monatsschrift, die bisher erschienen ist

Jährlich 10 Hefte kosten 15 RM und Porto

Goethe-Jahrgang 1932

bringt hervorragende Beiträge über Goethe und seinen Kreis, Goethe in der

Buchillustration und in der Musik, seltene Goethe-Ausgaben usw. Die Goethe-

Sonderhefte sind besonders reich ausgestattet und sieenthaltenmehrereBeilagen

Probehefte auf Verlangen vom Verlag

Herbert Reichner

WIEN, VI. STROHMAYERGASSE 6

DIE WELTKUNST

Jahrg, V, Nr. 51/52 vom 20. Dezember 1931

in einer Zeit, die durch die Skythen und Sar-

maten und ihren besonderen Tierstil bekannt

geworden ist. Der Wohnsitz dieser Völker be-

fand sich freilich in den zugänglichen Gegen-

den in der Nähe der Meeresküste. Man wird

versuchen müssen, die allein in den russischen

Hauptstädten vertretenen Edelmetallfunde von

den älteren kaukasischen Bronzen abzuleiten.

Daß die skythisch-sarmatische Kunst in Tiflis

selbst nur unzulänglich vertreten ist, muß man

bedauern, denn der Vergleich würde die

Eigenart der kaukasischen Sachen stärker

hervortreten lassen.

Zu den häufigsten und bekanntesten Typen

der kaukasischen Metallkunst gehören vier-

eckige Gürtelschließen aus Bronze

(Abb. S. 3). Den Band pflegen geflochtene oder

spiralgefüllte Bänder zu bilden, während die

Ecken von kräftigen Kegeln ausgefüllt werden.

In dem Bahmen sitzen in durchbrochenem

Schattenriß mehr oder weniger heraus-

gewölbte Tiere, und zwar ein zentrales im

Profil, das andere in wechselnder Stellung

umgeben. Bei dem Beispiel von der Grusini-

schen Heerstraße drängt sich die Vermutung

auf, daß man zeitlich vielleicht noch erheb-

lich über die skythische Epoche hinausgehen

muß. Die Bildung des gezäumten Pferdes ist

in Einzelheiten von erstaunlichem Naturalis-

mus. Dabei fehlt den Proportionen die Span-

nung einer wirklichkeitsnahen Kunst, die

Schenkel erscheinen aufgebläht, um den Baum

zu füllen. Die konzentrischen Kreise in ihrer

Mitte gehören hingegen zum alten Formbesitz.

Ähnlich steht es mit dem in Aufsicht gegebe-

nen Vogel unter dem Bauch, dem Hund oder

Füllen vor der Brust und vor allem mit dem

Widder über dem Bücken der Mittelfigur. Bei

vielen Stücken erscheint die Maulpartie der

Tiere zur Doppelspirale umgebildet. Dem Da-

tierungsproblem dieser auch im Kunsthandel

häufigen Gruppe ist noch niemand nach-

gegangen. Mein Versuch, eine nachchristliche

Entstehung anzunehmen, wird an anderer

Stelle ausführlich zu begründen sein. Das

Verbreitungsgebiet der viereckigen Gürtel-

schließen beschränkt

sich anscheinend auf

den nördlichen Kuban

(Ossetien) und auf den

mittleren Kaukasus

(das eigentliche Gru-

sien), im Süden (Ar¬

menien) kommen sie

nicht vor. Der Bestand

des Georgischen Mu-

seums dürfte die Auf¬

stellung einer zeit-

lichen Beihe erlauben.

Für die Men-

schendarstellung

gibt es eine Tradition

von frühen, dem Mittel¬

meerkreis verwandten

Idolen bis zu neuzeit¬

lichen Arbeiten (s. Abb.).

Vor allem in der Tiflis-

gegend und im Osten

(Dagestan) finden sich

häufig Kleinbronzen,

die in äußerst primi¬

tiver Weise männliche

Figuren meist phalli¬

schen Charakters dar-

stellen. Alle tragen

einen kegel- oder halb¬

mondförmigen Kopf-

schmuck. Infolge der

rohen Mache und der

schwachen Patina wur-

den sie für Fälschun¬

gen erklärt (Tallgren).

Nach Versicherung der

in Tiflis tätigen Ge-

lehrten kommen sie

aber in sicheren Grab¬

funden vor. Schon

bei Besprechung des

Inguschmuseums in

Wladikawkas hatten wir auf eine traditionsbe-

dingte Kunstübung des 17. bis 18. Jahrhunderts

hinweisen müssen, so daß die Tatsache einerDar-

stellung im Dienste heidnischer, in entlegenen

Gegenden erhaltener Kulte wohl denkbar ist.

Einen ungehobenen Schatz bilden die Be-

stände frühchristlicher Bronzen des 7. bis

10. Jahrhunderts in Tiflis, die schönsten

stammen aus dem Hochland von Swanetien.

Zeitlich schließen sich persisch beeinflußte Ar-

beiten von großer Zahl und Verschiedenheit

an. Die Bestände des Georgischen Museums

bieten für alle Epochen ein einheitliches, er-

schöpfendes und unvergleichliches Material,

wenn man sich auf die Kunstwerke der in den

Bergen seßhaften und in ihrem Formbesitz

vor allem dem Osten verbundenen Stämme

beschränkt. Die Schöpfungen von Kolonisa-

toren (Griechen) und Zuwanderern (Skythen,

Sarrnaten) muß man hingegen an anderen

Von Ludwig F.

Die Wiedereröffnung der Schatzkammer

in der Besidenz mit ihren Köstlichkeiten in

Gold und edlem Gestein gibt Veranlassung,

von einer Spende zu erzählen, welche die

Kaiserin Beatrix, eine burgundische Prin-

zessin, die dem Stauferkaiser Friedrich Bot-

bart im Jahre 1156 in Würzburg die Hand

reichte, dem Freisinger Dom gemacht hat.

Die Geschichte dieser Schenkung ent-

nehmen wir der Freisinger Chronik des Bene-

diktinerpaters Carolus Meichelbeck: „Ich er-

zehle hier eine so traurige Geschieht, welche,

wenn sie nit wäre von den beiden Freysingi-

sehen Scribenten Badevico und Conrado Sa-

crista, so es mit Augen gesehen, beschrieben

worden, vielleicht keinen Glauben würde

finden.“ Freising wäre durch den großen

Bischof Otto in einen so hohen Stand gesetzt

worden, daß es an schönen Gebäuden, Ein-

künften, Pracht der Kirchen und Gottseligkeit

der Geistlichen keinem der benachbarten Bis-

tümer nachgestanden hätte. Die Domherren

wären die gelehrtesten in Deutschland ge-

wesen: „und war Freysing insgemein billig

der gelehrte Berg benambst“. Am Neujahrs-

tag 1159, als im Dome am Hochaltar die

Wandlung schon vorbei gewesen sei, wäre an-

gesichts des Volkes der Kelch plötzlich durch

heimliche Gewalt umgestürzt worden und

hätte man hernach von dem ausgeschütteten

Blut nicht die geringste Spur mehr wahr-

genommen. Es seien aber noch viel schreck-

lichere Zeichen gefolgt. „Man hat nächtlicher

Zeit etliche unbekannte Tiere in der Luft

fliegen sehen. Füchs und Haasen kamen in

die Vorhöf der Kirchen und der Domherren

Behausung geloffen, welche leicht zu fangen

waren. Nachteulen und Wiedhöpfe ließen sich

Stätten aufsuchen. Es wäre zu wünschen, daß

die junge georgische Kunstforschung den

Westen über neue Ergebnisse der kaukasi-

schen Archäologie unterrichtete. Für die früh-

christliche Kunstgeschichte hat sie schon so

viel getan. Die Beschäftigung mit den Anfän-

gen wird freilich dazu zwingen, den Kaukasus

mit den Kulturen des alten Orients und denen

Eurasiens in Verbindung zu bringen.

Fuchs, München

auf den Dächern mit traurigem Geschrei

hören. Die Mäus ruckten im Dom aus ihren

Löchern hervor und machten mit ihrem

Herumlauffen die Domherren ganz irr. In

den Häusern stimmten die Poldergeister und

Gespenster eine er-

schröckliche Musik an:

also daß männiglich

mit Händen greifen

konnte, es stehe dieser

Stadt ein Uebel bevor.“

Am 5. April, dem

Palmsonntag, ist denn

auch das Unglück her¬

eingebrochen. Im Dom

brach eine Feuers¬

brunst aus, die zuerst

das Tabernakel ergriff,

dann die Chorstühle der-

Domherren, „welche

lauter Kunst-Stück und

mit Gold ausgezieret

waren“, die Altäre mit

den Gemälden und Fi¬

guren, und binnen Kur¬

zem lag der Dom in Schutt und Asche. Der

neue Bischof Albert ließ sofort damit be-

ginnen, den Dom von Grund auf wieder auf-

zubauen: aber schon im folgenden Jahre

wurde er durch einen „einschlagenden Donner“

zum andern Male zerstört. In seiner Not

wandte sich der Bischof an den Kaiser, der

damals in Italien gegen Mailand im Felde

stand. Diese Bitte mag ihn Überwindung ge-

kostet haben, waren doch er und der Erz-

bischof von Salzburg die beiden deutschen

Kirchenfürsten, die den Gegenpapst Viktor IV.,

den der Kaiser auf den Hl. Stuhl erhoben

hatte, ablehnten und zum Papste Alexan-

der III. hielten, dem erbittertsten Feinde des

Staufers. Sei es nun, daß der Kaiser den

Bischof gewinnen wollte, sei es, daß er edle

Großmut walten ließ: die Hilfe zum Bau

wurde gewährt, und der Dom konnte in neuer

Pracht erstehen. Die Figuren des Bischofs

und des Kaisers auf der linken, die der Kaise-

rin Beatrix auf der rechten Seite des inneren

Domportales erinnern noch heute an Erbauer

und Spender.

Der Chronist fährt fort: Nach einer alten

Überlieferung habe die Kaiserin Beatrix einen

Weihbrunn-Kessel für den Dom gestiftet, der

anderen an Größe nicht nachstehe und aus

einem puren Chrysolith gefertigt sei. Sein

Wert würde denn auch auf 100 000 Gulden ge-

schätzt. Auch ginge eine Erzählung von

Mund zu Mund, die Kaiserin sei durch Fürbitte

und das nächst Weihenstephan fließende

Wasser des Hl. Korbinian vom Aussatze ge-

heilt worden und sie habe sich für diese Guttat

durch Stiftung der Schale „in etwas wollen

dankbar lieh erweisen“.

Manche Gelehrten haben sich mit dieser

Schale, von der uns der Chronist eine Zeich-

nung überliefert (Abbildung oben), befaßt.

Die einen hielten sie für persische, die andern

für byzantinische Arbeit aus dem Ende des

ersten nachchristlichen Jahrtausends. Manche

vermuteten auch, es sei gar kein Chrysolith ge-

wesen, sondern Glas. Auf die richtige Spur

führt uns folgende Überlegung. Der einzige

Fundort des seiner goldgrünen Farbe wegen

Chrysolith genannten Halbedelsteins war im

Altertum die Insel Seberget an der ägyptischen

Küste des Boten Meeres. In den im Jahre

1900 wiederentdeckten Lagerstätten finden

sich viele Gruben, die eine jahrhundertelange

Ausbeute erkennen lassen. Stücke bis zu

100 Pfund wurden dort gefunden, die von den

weltberühmten ägyptischen Edelsteinschnei-

dern zu Schmuckstücken oft von beträchtlichem

Umfang verarbeitet wurden. Die Bingaugen,

die sie auf unsere Schale eingeschnitten haben,

waren im Altertum ein beliebtes Ziermotiv, und

die sog. Olivenschnitte, die über die Oberfläche

zerstreut sind, ergeben sich aus der Verwen-

dung des Schneidrades: auch heute noch

schneidet man sie in Kristallglas-Schalen ein.

Die Schale ist spätantik und vielleicht durch

den ersten Kreuzzug, an dem viele burgun-

dische Bitter teilgenommen haben, nach Bur-

gund gekommen. Sie war ursprünglich als

Ampel gedacht, wie man sie in Seifen gefaßt

an drei Kettchen aufhing und im Schatze der

Markuskirche in Venedig noch sehen kann. Die

silbervergoldete Montierung mit den Fabel-

tieren, die der Schale als Weihbrunn-Kessel

die nötige Standfähigkeit verlieh, stammt aus

Burgund und ist im frühen zweiten Jahrtausend

entstanden.

Die letzte Kunde von dieser Schale haben

wir aus dem Jahre 1803, wo sie bei der Säku-

larisation mit dem übrigen Domschatze nach

München gebracht wurde. Seitdem ist sie ver-

schollen. Vielleicht tragen diese Zeilen dazu

bei, das Dunkel ihres Verbleibes zu lichten.

Es ist vielleicht hier der Ort, noch auf

einige andere frühmittelalterliche, orientalische

Halbedelsteinarbeiten hinzuweisen, die sich in

der Besidenz befinden. In der Seichen Ka-

pelle wird der Kelch des Kaisers Heinrich II.,

des Heiligen, aus dem Domschatz zu Bamberg

verwahrt, der auf der vorjährigen Ausstellung

„Kirchliche Kunstschätze in Bayern“ zu sehen

war. Die Cupa dieses Kelches ist eine ägyp-

tische Tasse aus Bergkristall aus dem X. Jahr-

hundert. Eine ebensolche Tasse, aber mit Un-

tertasse, ist in die Kanzel eingelassen, die der-

selbe Kaiser (1014) in den Dom zu Aachen

stiftete.

Eine ebenfalls ägyptische Trinkschale, nur

wenig jünger, befindet sich in der Schatz-

kammer (Nr. 139). Sie hat die Form eines

Henkelbechers und ist aus einem Achat ge-

schnitten. Die Fassung stammt von dem be-

rühmten Nürnberger Goldschmied Wenzel Jam-

nitzer (um 1560).

Das dritte Kleinod, welches hierher gehört,

stammt aus derselben Zeit, ist aber byzanti-

nisch. Es ist eine runde Schale aus Berg-

kristall mit geschwungenen Bippen auf der

Außenseite. Ähnliche Stücke sind im Grünen

Gewölbe in Dresden und im Domschatze der

Markuskirche in Venedig, der bekanntlich viele

Kostbarkeiten enthält, die nach der Erstür-

mung von Byzanz dorthin kamen. Unsere

Schale erhält aber eine besondere Bedeutung

durch die köstliche Fassung aus Gold, Email

und edlen Steinen, deren Entwurf von Hans

Holbein d. J. stammen solh Außerdem durch

ihre Geschichte. Sie war das Taufgeschenk

Heinrichs VIII. von England an den Sohn des

Die ganze Welt der Kunst liest die

WELTKUNST

Königs Jakob V. von Schottland. Von diesem

erbte sie seine Schwester Maria Stuart, deren

Sohn als Jakob I. den Thron von England be-

stieg. Durch seine Tochter, Elisabeth, die den

Pfalzgrafen Friedrich V., den Winterkönig,

heiratete (1613), kam sie an die Kurpfalz und

durch den Kurfürsten Carl Theodor in die

Schatzkammer der Besidenz.

Stangenbekrönung, Bronze

H. 33 cm — Fundort: Raja Selo Abara (West-Grusien)

Anfang des i. vorchristlichen Jahrhunderts

Georgisches Museum, Tiflis

Die Schale der Kaiserin Beatrix

Schale der Kaiserin Beatrix

Nach Meichelbeck, Historia Frisingensis, 1706

Das schönste und praktischste

Weihnachtsgeschenk

für jeden Kunstfreund und Sammler

ist und bleiht ein Jahresabonnement auf

die WELTKUNST

Preis 18.00 M.

Spezial-

Sammelmappe

Preis 4.50 M.

Einschließlich Zustellung

jtSin Geschenk in Form eines Abonnements

auf die WELT KUNST, diese einzige

wöchentlich erscheinendeKunstzeicung,bringt

dank aktueller, reich illustrierter Information

u. authentischer Preisberichterstattung jedem

Kunstfreunde in jederWoche des ganzenjahres

Freude, Nutzen und Anregung

Philobiblon

ist die einzige Monatsschrift für Bücherliebhaber, Bibliotheken und Buchhändler

mit wirklich internationaler Verbreitung. Anerkannte Fachleute bringen hervor-

ragende Beiträge aus allen Gebieten des Schrift- und Buchwesens und der

Bücherliebhaberei. Das „Philobiblon" ist vorzüglich gedruckt und reich illustriert.

Es ist nach dem Urteil wirklicher Kenner die schönste, interessanteste und

vor allem lebendigste bibliophile Monatsschrift, die bisher erschienen ist

Jährlich 10 Hefte kosten 15 RM und Porto

Goethe-Jahrgang 1932

bringt hervorragende Beiträge über Goethe und seinen Kreis, Goethe in der

Buchillustration und in der Musik, seltene Goethe-Ausgaben usw. Die Goethe-

Sonderhefte sind besonders reich ausgestattet und sieenthaltenmehrereBeilagen

Probehefte auf Verlangen vom Verlag

Herbert Reichner

WIEN, VI. STROHMAYERGASSE 6