Jahrg. XIII, Nr. 11 vom 19. März 1939

DIE WELTKUNST

3

Grünewald

Eine eigenartige und einzigartige Ausstel-

lung, die in holländischen Kunstkreisen und in

der Presse auf das allergrößte Interesse stößt,

birgt gegenwärtig ein Saal des Amsterdamer

Rijksmuseums: eine Ausstellung sämtlicher Ge-

mälde und Handzeichnungen Mathis Gothardt-

Neithardts gen. Grünewald. Trotzdem nun

naturgemäß hier nur drei Originale beisammen

sind, während die restlichen Werke in Faksi-

mile-Reproduktionen, Farbdrucken, Fotos usw.

gezeigt werden, ist eine ungeheuer instruk-

tive Schau entstanden, die, nachdem eine

Gesamtausstellung Grünewalds an Hand sämt-

licher Originale wohl immer eine Fiktion

bleiben wird, Wesentliches über den Meister

auszusagen versteht. Der starke Eindruck auf

das Gemüt der Holländer wird vielleicht am

deutlichsten in der Charakterisierung, die der

Dichter .Ian Engelman in einem ausführlichen,

von Begeisterung getragenen Artikel ausspricht:

„Für mich ist Grünewald die fesselndste Er-

scheinung in der deutschen Malerei. Es ist

möglich, daß sich in Dürer mehr Geistiges be-

wegt, daß man in Dürer zugleich ein analy-

in Holland

tisches Vermögen neben der Gabe zusammen-

fassender Schau antreffen kann, womit bei ihm

das Deutschtum in einem Goetheschen Sinne

zugegen ist. Aber bei Grünewald handelt es

sich um eine Leidenschaftlichkeit der Seele, die

heftig ergreift und mitreißt. Hier sind Liebe

und Schmerz größer, die mystische Flamme

brennt höher. Beim Anblick des Isenheimer

Altars wird man in ein erlesenes geistiges

Reich, in einen anderen Wesenszustand auf-

genommen. Welch ein tragischer, welch ein

gewaltiger und zartfühlender Maler!“

Die drei vorhandenen Originalwerke stam-

men aus der Sammlung des Bankiers Franz

Koenigs: es sind diese das „Klein Kruzifix“, das

erst im Jahre 1922 wiederentdeckt wurde und in

den letzten Jahren auch durch eine Ausstellung

in Berlin und Köln einem weiteren deutschen

Publikum benannt wurde, und zwei Zeich-

nungen in schwarzer Kreide, den „Tuba-Bläser“

und „Maria auf der Mondsichel“, Entwurf für

einen der verlorenen, im Auftrage des Kardinal-

erzbischofs Albrecht von Brandenburg für den

Mainzer Dom gemalten Altäre (s. Abb.).

Neuzeitliche Plastik

i in M ü n c li e n e r G r a p h i s c h e n Kabinett

Das Graphische Kabinett Günther Franke

zeigt zur Zeit moderne Plastiken des 1934 jung

kleine Florentiner Köpfe aus dem Vorjahr ge-

zeigt, die durch ihre wahrhaft vom Wesen ihres

verstorbenen Fritz Wrampe, der Münchener

Themas her gebaute Form einen bezwingenden

Künstler Toni Stadler, Anton Hiller und Hein-

rich Kirchner, sowie des Berliners Gerhard

Mareks. Zumal die Tierplastiken Wrampes

Eindruck hinterlassen. Unter den Arbeiten

Kirchners, der zugleich in der Gießerei der

Akademie tätig ist und eine hohe Kultur des

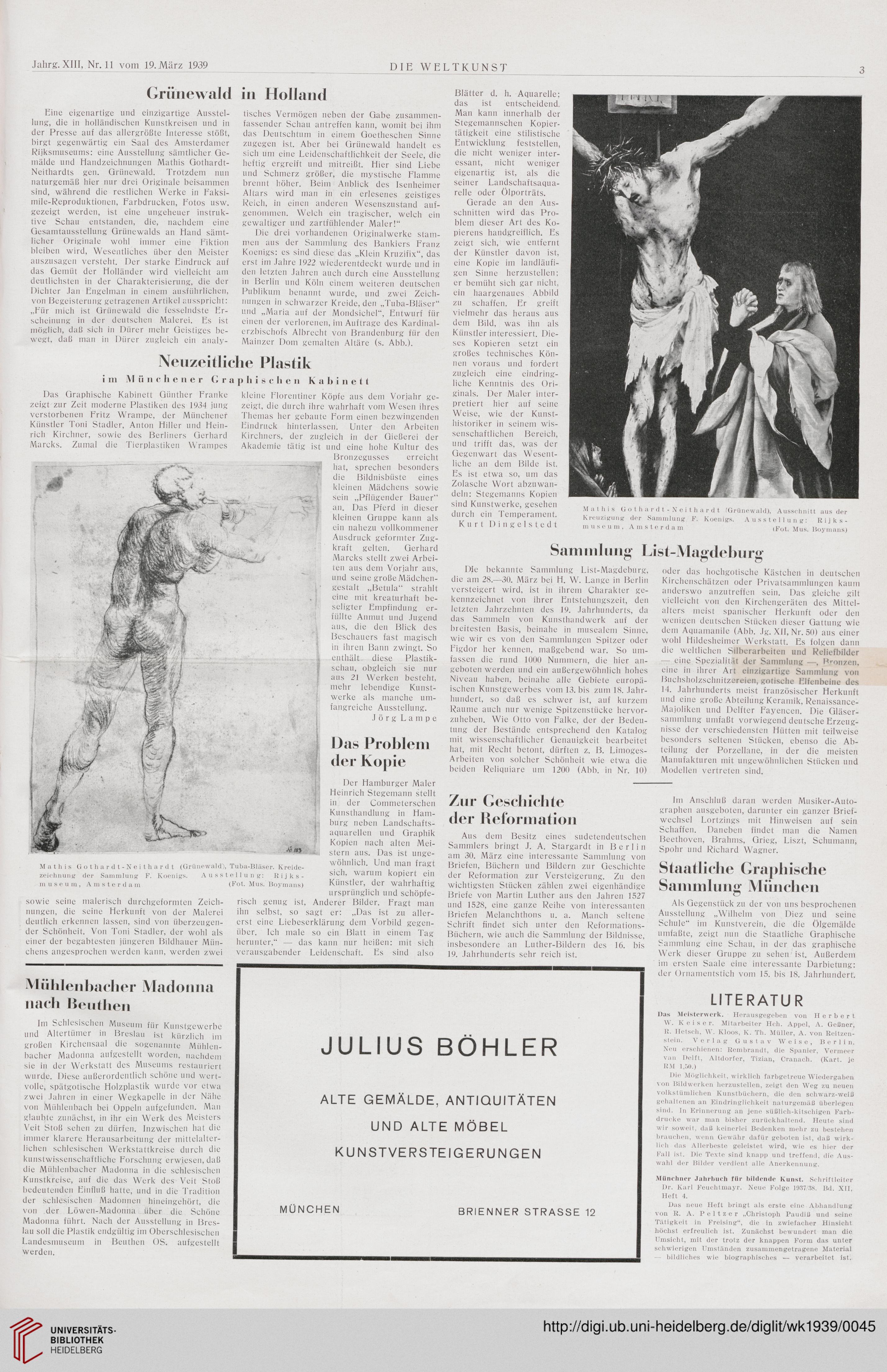

Mathis Gothardt-Neithardt (Grünewald), Tuba-Bläser. Kreide-

zeichnung der Sammlung F. Koenigs. Ausstellung: Rijks-

museum, Amsterdam (Fot. Mus. Boymans)

Bronzegusses erreicht

hat, sprechen besonders

die Bildnisbüste eines

kleinen Mädchens sowie

sein „Pflügender Bauer“

an. Das Pferd in dieser

kleinen Gruppe kann als

ein nahezu vollkommener

Ausdruck geformter Zug-

kraft gelten. Gerhard

Mareks stellt zwei Arbei-

ten aus dem Vorjahr aus,

und seine große Mädchen-

gestalt „Betula“ strahlt

eine mit kreaturhaft be-

seligter Empfindung er-

füllte Anmut und Jugend

aus, die den Blick des

Beschauers fast magisch

in ihren Bann zwingt. So

enthält diese Plastik-

schau, obgleich sie nur

aus 21 Werken besteht,

mehr lebendige Kunst-

werke als manche um-

fangreiche Ausstellung.

Jörg Lampe

Das Problem

der Kopie

Der Hamburger Maler

Heinrich Stegemann stellt

in der Commeterschen

Kunsthandlung in Ham-

burg neben Landschafts-

aquarellen und Graphik

Kopien nach alten Mei-

stern aus. Das ist unge-

wöhnlich. Und man fragt

sich, warum kopiert ein

Künstler, der wahrhaftig

ursprünglich und schöpfe-

sowie seine malerisch durchgeformten Zeich-

nungen, die seine Herkunft von der Malerei

deutlich erkennen lassen, sind von überzeugen-

der Schönheit. Von Toni Stadler, der wohl als

einer der begabtesten jüngeren Bildhauer Mün-

chens angesprochen werden kann, werden zwei

risch genug ist, Anderer Bilder. Fragt man

ihn selbst, so sagt er: „Das ist zu aller-

erst eine Liebeserklärung dem Vorbild gegen-

über. Ich male so ein Blatt in einem Tag

herunter,“ — das kann nur heißen: mit sich

verausgabender Leidenschaft. Es sind also

Blätter d. h. Aquarelle;

das ist entscheidend.

Man kann innerhalb der

Stegemannschen Kopier-

tätigkeit eine stilistische

Entwicklung feststellen,

die nicht weniger inter-

essant, nicht weniger

eigenartig ist, als die

seiner Landschaftsaqua-

relle oder Ölporträts.

Gerade an den Aus-

schnitten wird das Pro-

blem dieser Art des Ko-

pierens handgreiflich. Es

zeigt sich, wie entfernt

der Künstler davon ist,

eine Kopie im landläufi-

gen Sinne herzustellen;

er bemüht sich gar nicht,

ein haargenaues Abbild

zu schaffen. Er greift

vielmehr das heraus aus

dem Bild, was ihn als

Künstler interessiert. Die-

ses Kopieren setzt ein

großes technisches Kön-

nen voraus und fordert

zugleich eine eindring-

liche Kenntnis des Ori-

ginals. Der Maler inter-

pretiert hier auf seine

Weise, wie der Kunst-

historiker in seinem wis-

senschaftlichen Bereich,

und trifft das, was der

Gegenwart das Wesent-

liche an dem Bilde ist.

Es ist etwa so, um das

Zolasche Wort abzuwan-

deln: Stegemanns Kopien

sind Kunstwerke, gesehen

durch ein Temperament.

Kurt Dingelstedt

Mathis Gothardt-Neithardt /Grünewald), Ausschnitt aus der

Kreuzigung der Sammlung F. Koenigs. Ausstellung: Rijks-

museum, Amsterdam (Fot Mus. Boymans)

List-Magdeburg

Sammlung

Die bekannte Sammlung List-Magdeburg,

die am 28.—30. März bei H. W. Lange in Berlin

versteigert wird, ist in ihrem Charakter ge-

kennzeichnet von ihrer Entstehungszeit, den

letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, da

das Sammeln von Kunsthandwerk auf der

breitesten Basis, beinahe in musealem Sinne,

wie wir es von den Sammlungen Spitzer oder

Figdor her kennen, maßgebend war. So um-

fassen die rund 1000 Nummern, die hier an-

geboten werden und ein außergewöhnlich hohes

Niveau haben, beinahe alle Gebiete europä-

ischen Kunstgewerbes vom 13. bis zum 18. Jahr-

hundert, so daß es schwer ist, auf kurzem

Raume auch nur wenige Spitzenstücke hervor-

zuheben. Wie Otto von Falke, der der Bedeu-

tung der Bestände entsprechend den Katalog

mit wissenschaftlicher Genauigkeit bearbeitet

hat, mit Recht betont, dürften z. B. Limoges-

Arbeiten von solcher Schönheit wie etwa die

beiden Reliquiare um 1200 (Abb. in Nr. 10)

oder das hochgotische Kästchen in deutschen

Kirchenschätzen oder Privatsammlungen kaum

anderswo anzutreffen sein. Das gleiche gilt

vielleicht von den Kirchengeräten des Mittel-

alters meist spanischer Herkunft oder den

wenigen deutschen Stücken dieser Gattung wie

dem Aquamanile (Abb. Jg. XII, Nr. 50) aus einer

wohl Hildesheimer Werkstatt. Es folgen dann

die weltlichen Silberarbeiten und Reliefbilder

eine Spezialität der Sammlung —, Bronzen,

eine in ihrer Art einzigartige Sammlung von

Buchsholzschnitzereien, gotische Elfenbeine des

14. Jahrhunderts meist französischer Herkunft

und eine große Abteilung Keramik, Renaissance-

Majoliken und Delfter Fayencen. Die Gläser-

sammlung umfaßt vorwiegend deutsche Erzeug-

nisse der verschiedensten Hütten mit teilweise

besonders seltenen Stücken, ebenso die Ab-

teilung der Porzellane, in der die meisten

Manufakturen mit ungewöhnlichen Stücken und

Modellen vertreten sind.

Zur Geschichte

der Reformation

Aus dem Besitz eines sudetendeutschen

Sammlers bringt J. A. Stargardt in Berlin

am 30. März eine interessante Sammlung von

Briefen, Büchern und Bildern zur Geschichte

der Reformation zur Versteigerung. Zu den

wichtigsten Stücken zählen zwei eigenhändige

Briefe von Martin Luther aus den Jahren 1527

und 1528, eine ganze Reihe von interessanten

Briefen Melanchthons u. a. Manch seltene

Schrift findet sich unter den Reformations-

Büchern, wie auch die Sammlung der Bildnisse,

insbesondere an Luther-Bildern des 16. bis

19. Jahrhunderts sehr reich ist.

Im Anschluß daran werden Musiker-Auto-

graphen ausgeboten, darunter ein ganzer Brief-

wechsel Lortzings mit Hinweisen auf sein

Schaffen. Daneben findet man die Namen

Beethoven, Brahms, Grieg, Liszt, Schumann,

Spohr und Richard Wagner.

Staatliche Graphische

Sammlung München

Als Gegenstück zu der von uns besprochenen

Ausstellung „Wilhelm von Diez und seine

Schule“ im Kunstverein, die die Ölgemälde

umfaßte, zeigt nun die Staatliche Graphische

Sammlung eine Schau, in der das graphische

Werk dieser Gruppe zu sehen ist. Außerdem

Mühlenbacher Madonna

nach Beuilien

Im Schlesischen Museum für Kunstgewerbe

und Altertümer in Breslau ist kürzlich im

großen Kirchensaal die sogenannte Mühlen-

bacher Madonna aufgestellt worden, nachdem

sie in der Werkstatt des Museums restauriert

wurde. Diese außerordentlich schöne und wert-

volle, spätgotische Holzplastik wurde vor etwa

zwei Jahren in einer Wegkapelle in der Nähe

von Mühlenbach bei Oppeln aufgefunden. Man

glaubte zunächst, in ihr ein Werk des Meisters

Veit Stoß sehen zu dürfen. Inzwischen hat die

immer klarere Herausarbeitung der mittelalter-

lichen schlesischen Werkstattkreise durch die

kunstwissenschaftliche Forschung erwiesen, daß

die Mühlenbacher Madonna in die schlesischen

Kunstkreise, auf die das Werk des Veit Stoß

bedeutenden Einfluß hatte, und in die Tradition

der schlesischen Madonnen hineingehört, die

von der Löwen-Madonna über die Schöne

Madonna führt. Nach der Ausstellung in Bres-

lau soll die Plastik endgültig im Oberschlesischen

Landesmuseum in Beuthen OS. aufgestellt

werden.

ALTE GEMÄLDE, ANTIQUITÄTEN

UND ALTE MÖBEL

KUNSTVERSTEIGERUNGEN

MÜNCHEN BRIENNER STRASSE 12

im ersten Saale eine interessante Darbietung:

der Ornamentstich vom 15. bis 18. Jahrhundert.

LITERATUR

Das Meisterwerk. Herausgegeben von Herbert

W. K e i s e r. Mitarbeiter Heb. Appel, A. Geßner,

R. Hetsch, W. Kloos, K. Th. Müller, A. von Reitzen-

stein. Verlag Gustav Weise, Berlin.

Neu erschienen: Rembrandt, die Spanier, Vermeer

van Delft, Altdorfer, Tizian, Cranach. (Kart, je

RM 1,50.)

Die Möglichkeit, wirklich farbgetreue Wiedergaben

von Bildwerken herzustellen, zeigt den Weg zu neuen

volkstümlichen Kunstbüchern, die den schwarz-weiß

gehaltenen an Eindringlichkeit naturgemäß überlegen

sind. In Erinnerung an jene süßlich-kitschigen Farb-

drucke war man bisher zurückhaltend. Heute sind

wir soweit, daß keinerlei Bedenken mehr zu bestehen

brauchen, wenn Gewähr dafür geboten ist, daß wirk-

lich das Allerbeste geleistet wird, wie es hier der

Fall ist. Die Texte sind knapp und treffend, die Aus-

wahl der Bilder verdient alle Anerkennung.

Münchner Jahrbuch für bildende Kunst. Schriftleiter

Dr. Karl Feuchtmayr. Neue Folge 1937/38. Bd. XII,

Heft 4.

Das neue Heft bringt als erste eine Abhandlung

von R. A. Peltzer „Christoph Paudiß und seine

Tätigkeit in Freising“, die in zwiefacher Hinsicht

höchst erfreulich ist. Zunächst bewundert man die

Umsicht, mit der trotz der knappen Form das unter

schwierigen Umständen zusammen getragene Material

- bildliches wie biographisches — verarbeitet ist.

DIE WELTKUNST

3

Grünewald

Eine eigenartige und einzigartige Ausstel-

lung, die in holländischen Kunstkreisen und in

der Presse auf das allergrößte Interesse stößt,

birgt gegenwärtig ein Saal des Amsterdamer

Rijksmuseums: eine Ausstellung sämtlicher Ge-

mälde und Handzeichnungen Mathis Gothardt-

Neithardts gen. Grünewald. Trotzdem nun

naturgemäß hier nur drei Originale beisammen

sind, während die restlichen Werke in Faksi-

mile-Reproduktionen, Farbdrucken, Fotos usw.

gezeigt werden, ist eine ungeheuer instruk-

tive Schau entstanden, die, nachdem eine

Gesamtausstellung Grünewalds an Hand sämt-

licher Originale wohl immer eine Fiktion

bleiben wird, Wesentliches über den Meister

auszusagen versteht. Der starke Eindruck auf

das Gemüt der Holländer wird vielleicht am

deutlichsten in der Charakterisierung, die der

Dichter .Ian Engelman in einem ausführlichen,

von Begeisterung getragenen Artikel ausspricht:

„Für mich ist Grünewald die fesselndste Er-

scheinung in der deutschen Malerei. Es ist

möglich, daß sich in Dürer mehr Geistiges be-

wegt, daß man in Dürer zugleich ein analy-

in Holland

tisches Vermögen neben der Gabe zusammen-

fassender Schau antreffen kann, womit bei ihm

das Deutschtum in einem Goetheschen Sinne

zugegen ist. Aber bei Grünewald handelt es

sich um eine Leidenschaftlichkeit der Seele, die

heftig ergreift und mitreißt. Hier sind Liebe

und Schmerz größer, die mystische Flamme

brennt höher. Beim Anblick des Isenheimer

Altars wird man in ein erlesenes geistiges

Reich, in einen anderen Wesenszustand auf-

genommen. Welch ein tragischer, welch ein

gewaltiger und zartfühlender Maler!“

Die drei vorhandenen Originalwerke stam-

men aus der Sammlung des Bankiers Franz

Koenigs: es sind diese das „Klein Kruzifix“, das

erst im Jahre 1922 wiederentdeckt wurde und in

den letzten Jahren auch durch eine Ausstellung

in Berlin und Köln einem weiteren deutschen

Publikum benannt wurde, und zwei Zeich-

nungen in schwarzer Kreide, den „Tuba-Bläser“

und „Maria auf der Mondsichel“, Entwurf für

einen der verlorenen, im Auftrage des Kardinal-

erzbischofs Albrecht von Brandenburg für den

Mainzer Dom gemalten Altäre (s. Abb.).

Neuzeitliche Plastik

i in M ü n c li e n e r G r a p h i s c h e n Kabinett

Das Graphische Kabinett Günther Franke

zeigt zur Zeit moderne Plastiken des 1934 jung

kleine Florentiner Köpfe aus dem Vorjahr ge-

zeigt, die durch ihre wahrhaft vom Wesen ihres

verstorbenen Fritz Wrampe, der Münchener

Themas her gebaute Form einen bezwingenden

Künstler Toni Stadler, Anton Hiller und Hein-

rich Kirchner, sowie des Berliners Gerhard

Mareks. Zumal die Tierplastiken Wrampes

Eindruck hinterlassen. Unter den Arbeiten

Kirchners, der zugleich in der Gießerei der

Akademie tätig ist und eine hohe Kultur des

Mathis Gothardt-Neithardt (Grünewald), Tuba-Bläser. Kreide-

zeichnung der Sammlung F. Koenigs. Ausstellung: Rijks-

museum, Amsterdam (Fot. Mus. Boymans)

Bronzegusses erreicht

hat, sprechen besonders

die Bildnisbüste eines

kleinen Mädchens sowie

sein „Pflügender Bauer“

an. Das Pferd in dieser

kleinen Gruppe kann als

ein nahezu vollkommener

Ausdruck geformter Zug-

kraft gelten. Gerhard

Mareks stellt zwei Arbei-

ten aus dem Vorjahr aus,

und seine große Mädchen-

gestalt „Betula“ strahlt

eine mit kreaturhaft be-

seligter Empfindung er-

füllte Anmut und Jugend

aus, die den Blick des

Beschauers fast magisch

in ihren Bann zwingt. So

enthält diese Plastik-

schau, obgleich sie nur

aus 21 Werken besteht,

mehr lebendige Kunst-

werke als manche um-

fangreiche Ausstellung.

Jörg Lampe

Das Problem

der Kopie

Der Hamburger Maler

Heinrich Stegemann stellt

in der Commeterschen

Kunsthandlung in Ham-

burg neben Landschafts-

aquarellen und Graphik

Kopien nach alten Mei-

stern aus. Das ist unge-

wöhnlich. Und man fragt

sich, warum kopiert ein

Künstler, der wahrhaftig

ursprünglich und schöpfe-

sowie seine malerisch durchgeformten Zeich-

nungen, die seine Herkunft von der Malerei

deutlich erkennen lassen, sind von überzeugen-

der Schönheit. Von Toni Stadler, der wohl als

einer der begabtesten jüngeren Bildhauer Mün-

chens angesprochen werden kann, werden zwei

risch genug ist, Anderer Bilder. Fragt man

ihn selbst, so sagt er: „Das ist zu aller-

erst eine Liebeserklärung dem Vorbild gegen-

über. Ich male so ein Blatt in einem Tag

herunter,“ — das kann nur heißen: mit sich

verausgabender Leidenschaft. Es sind also

Blätter d. h. Aquarelle;

das ist entscheidend.

Man kann innerhalb der

Stegemannschen Kopier-

tätigkeit eine stilistische

Entwicklung feststellen,

die nicht weniger inter-

essant, nicht weniger

eigenartig ist, als die

seiner Landschaftsaqua-

relle oder Ölporträts.

Gerade an den Aus-

schnitten wird das Pro-

blem dieser Art des Ko-

pierens handgreiflich. Es

zeigt sich, wie entfernt

der Künstler davon ist,

eine Kopie im landläufi-

gen Sinne herzustellen;

er bemüht sich gar nicht,

ein haargenaues Abbild

zu schaffen. Er greift

vielmehr das heraus aus

dem Bild, was ihn als

Künstler interessiert. Die-

ses Kopieren setzt ein

großes technisches Kön-

nen voraus und fordert

zugleich eine eindring-

liche Kenntnis des Ori-

ginals. Der Maler inter-

pretiert hier auf seine

Weise, wie der Kunst-

historiker in seinem wis-

senschaftlichen Bereich,

und trifft das, was der

Gegenwart das Wesent-

liche an dem Bilde ist.

Es ist etwa so, um das

Zolasche Wort abzuwan-

deln: Stegemanns Kopien

sind Kunstwerke, gesehen

durch ein Temperament.

Kurt Dingelstedt

Mathis Gothardt-Neithardt /Grünewald), Ausschnitt aus der

Kreuzigung der Sammlung F. Koenigs. Ausstellung: Rijks-

museum, Amsterdam (Fot Mus. Boymans)

List-Magdeburg

Sammlung

Die bekannte Sammlung List-Magdeburg,

die am 28.—30. März bei H. W. Lange in Berlin

versteigert wird, ist in ihrem Charakter ge-

kennzeichnet von ihrer Entstehungszeit, den

letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, da

das Sammeln von Kunsthandwerk auf der

breitesten Basis, beinahe in musealem Sinne,

wie wir es von den Sammlungen Spitzer oder

Figdor her kennen, maßgebend war. So um-

fassen die rund 1000 Nummern, die hier an-

geboten werden und ein außergewöhnlich hohes

Niveau haben, beinahe alle Gebiete europä-

ischen Kunstgewerbes vom 13. bis zum 18. Jahr-

hundert, so daß es schwer ist, auf kurzem

Raume auch nur wenige Spitzenstücke hervor-

zuheben. Wie Otto von Falke, der der Bedeu-

tung der Bestände entsprechend den Katalog

mit wissenschaftlicher Genauigkeit bearbeitet

hat, mit Recht betont, dürften z. B. Limoges-

Arbeiten von solcher Schönheit wie etwa die

beiden Reliquiare um 1200 (Abb. in Nr. 10)

oder das hochgotische Kästchen in deutschen

Kirchenschätzen oder Privatsammlungen kaum

anderswo anzutreffen sein. Das gleiche gilt

vielleicht von den Kirchengeräten des Mittel-

alters meist spanischer Herkunft oder den

wenigen deutschen Stücken dieser Gattung wie

dem Aquamanile (Abb. Jg. XII, Nr. 50) aus einer

wohl Hildesheimer Werkstatt. Es folgen dann

die weltlichen Silberarbeiten und Reliefbilder

eine Spezialität der Sammlung —, Bronzen,

eine in ihrer Art einzigartige Sammlung von

Buchsholzschnitzereien, gotische Elfenbeine des

14. Jahrhunderts meist französischer Herkunft

und eine große Abteilung Keramik, Renaissance-

Majoliken und Delfter Fayencen. Die Gläser-

sammlung umfaßt vorwiegend deutsche Erzeug-

nisse der verschiedensten Hütten mit teilweise

besonders seltenen Stücken, ebenso die Ab-

teilung der Porzellane, in der die meisten

Manufakturen mit ungewöhnlichen Stücken und

Modellen vertreten sind.

Zur Geschichte

der Reformation

Aus dem Besitz eines sudetendeutschen

Sammlers bringt J. A. Stargardt in Berlin

am 30. März eine interessante Sammlung von

Briefen, Büchern und Bildern zur Geschichte

der Reformation zur Versteigerung. Zu den

wichtigsten Stücken zählen zwei eigenhändige

Briefe von Martin Luther aus den Jahren 1527

und 1528, eine ganze Reihe von interessanten

Briefen Melanchthons u. a. Manch seltene

Schrift findet sich unter den Reformations-

Büchern, wie auch die Sammlung der Bildnisse,

insbesondere an Luther-Bildern des 16. bis

19. Jahrhunderts sehr reich ist.

Im Anschluß daran werden Musiker-Auto-

graphen ausgeboten, darunter ein ganzer Brief-

wechsel Lortzings mit Hinweisen auf sein

Schaffen. Daneben findet man die Namen

Beethoven, Brahms, Grieg, Liszt, Schumann,

Spohr und Richard Wagner.

Staatliche Graphische

Sammlung München

Als Gegenstück zu der von uns besprochenen

Ausstellung „Wilhelm von Diez und seine

Schule“ im Kunstverein, die die Ölgemälde

umfaßte, zeigt nun die Staatliche Graphische

Sammlung eine Schau, in der das graphische

Werk dieser Gruppe zu sehen ist. Außerdem

Mühlenbacher Madonna

nach Beuilien

Im Schlesischen Museum für Kunstgewerbe

und Altertümer in Breslau ist kürzlich im

großen Kirchensaal die sogenannte Mühlen-

bacher Madonna aufgestellt worden, nachdem

sie in der Werkstatt des Museums restauriert

wurde. Diese außerordentlich schöne und wert-

volle, spätgotische Holzplastik wurde vor etwa

zwei Jahren in einer Wegkapelle in der Nähe

von Mühlenbach bei Oppeln aufgefunden. Man

glaubte zunächst, in ihr ein Werk des Meisters

Veit Stoß sehen zu dürfen. Inzwischen hat die

immer klarere Herausarbeitung der mittelalter-

lichen schlesischen Werkstattkreise durch die

kunstwissenschaftliche Forschung erwiesen, daß

die Mühlenbacher Madonna in die schlesischen

Kunstkreise, auf die das Werk des Veit Stoß

bedeutenden Einfluß hatte, und in die Tradition

der schlesischen Madonnen hineingehört, die

von der Löwen-Madonna über die Schöne

Madonna führt. Nach der Ausstellung in Bres-

lau soll die Plastik endgültig im Oberschlesischen

Landesmuseum in Beuthen OS. aufgestellt

werden.

ALTE GEMÄLDE, ANTIQUITÄTEN

UND ALTE MÖBEL

KUNSTVERSTEIGERUNGEN

MÜNCHEN BRIENNER STRASSE 12

im ersten Saale eine interessante Darbietung:

der Ornamentstich vom 15. bis 18. Jahrhundert.

LITERATUR

Das Meisterwerk. Herausgegeben von Herbert

W. K e i s e r. Mitarbeiter Heb. Appel, A. Geßner,

R. Hetsch, W. Kloos, K. Th. Müller, A. von Reitzen-

stein. Verlag Gustav Weise, Berlin.

Neu erschienen: Rembrandt, die Spanier, Vermeer

van Delft, Altdorfer, Tizian, Cranach. (Kart, je

RM 1,50.)

Die Möglichkeit, wirklich farbgetreue Wiedergaben

von Bildwerken herzustellen, zeigt den Weg zu neuen

volkstümlichen Kunstbüchern, die den schwarz-weiß

gehaltenen an Eindringlichkeit naturgemäß überlegen

sind. In Erinnerung an jene süßlich-kitschigen Farb-

drucke war man bisher zurückhaltend. Heute sind

wir soweit, daß keinerlei Bedenken mehr zu bestehen

brauchen, wenn Gewähr dafür geboten ist, daß wirk-

lich das Allerbeste geleistet wird, wie es hier der

Fall ist. Die Texte sind knapp und treffend, die Aus-

wahl der Bilder verdient alle Anerkennung.

Münchner Jahrbuch für bildende Kunst. Schriftleiter

Dr. Karl Feuchtmayr. Neue Folge 1937/38. Bd. XII,

Heft 4.

Das neue Heft bringt als erste eine Abhandlung

von R. A. Peltzer „Christoph Paudiß und seine

Tätigkeit in Freising“, die in zwiefacher Hinsicht

höchst erfreulich ist. Zunächst bewundert man die

Umsicht, mit der trotz der knappen Form das unter

schwierigen Umständen zusammen getragene Material

- bildliches wie biographisches — verarbeitet ist.