218 ' BEMERKUNGEN.

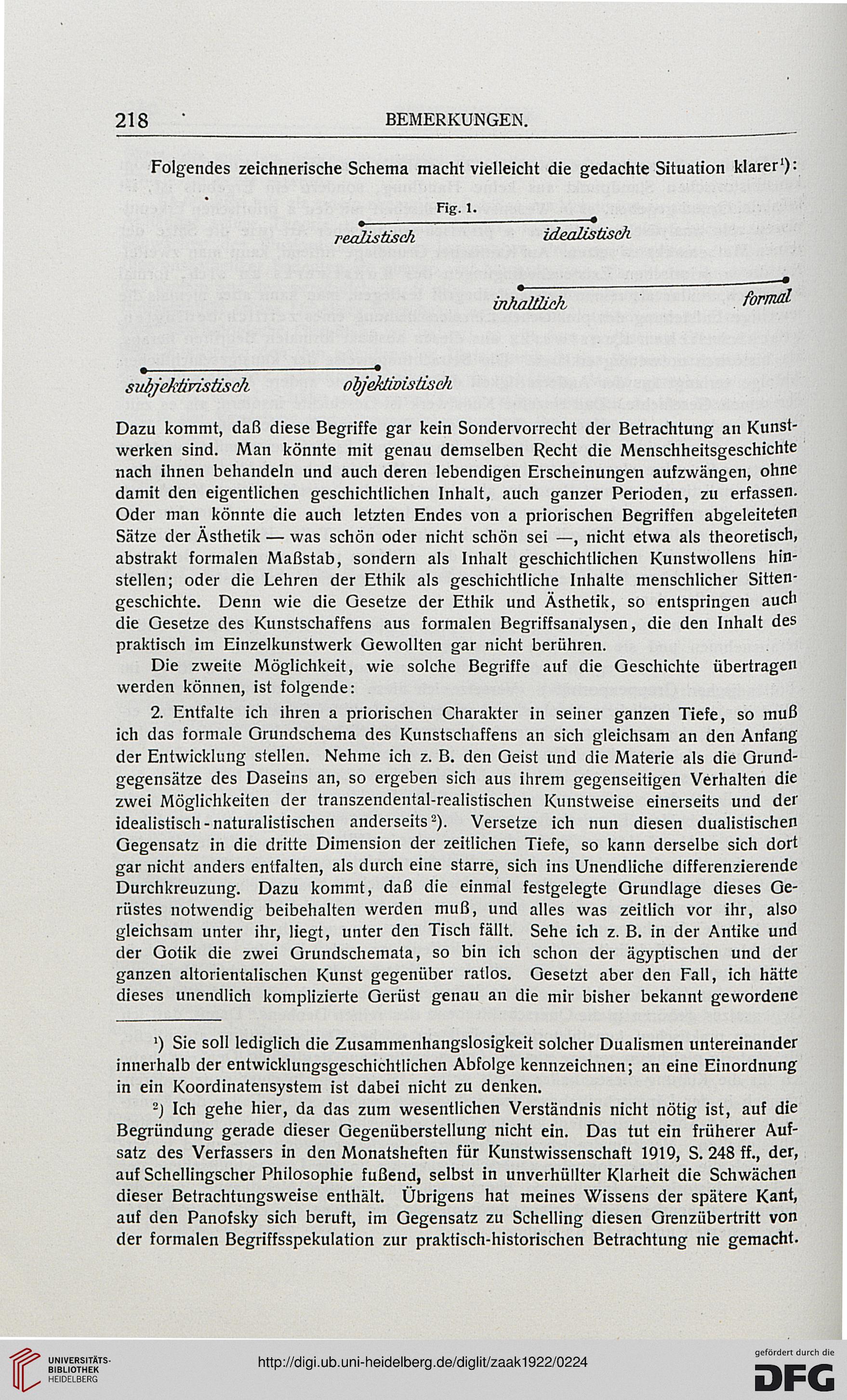

Folgendes zeichnerische Schema macht vielleicht die gedachte Situation klarer1):

Fig. 1.

reallstisc/i idealisüscli

inhaltlich formal

svbjeküvistisch objektivistisch

Dazu kommt, daß diese Begriffe gar kein Sondervorrecht der Betrachtung an Kunst-

werken sind. Man könnte mit genau demselben Recht die Menschheitsgeschichte

nach ihnen behandeln und auch deren lebendigen Erscheinungen aufzwangen, ohne

damit den eigentlichen geschichtlichen Inhalt, auch ganzer Perioden, zu erfassen.

Oder man könnte die auch letzten Endes von a priorischen Begriffen abgeleiteten

Sätze der Ästhetik — was schön oder nicht schön sei —, nicht etwa als theoretisch,

abstrakt formalen Maßstab, sondern als Inhalt geschichtlichen Kunstwollens hin-

stellen; oder die Lehren der Ethik als geschichtliche Inhalte menschlicher Sitten-

geschichte. Denn wie die Gesetze der Ethik und Ästhetik, so entspringen auch

die Gesetze des Kunstschaffens aus formalen Begriffsanalysen, die den Inhalt des

praktisch im Einzelkunstwerk Gewollten gar nicht berühren.

Die zweite Möglichkeit, wie solche Begriffe auf die Geschichte übertragen

werden können, ist folgende:

2. Entfalte ich ihren a priorischen Charakter in seiner ganzen Tiefe, so muß

ich das formale Grundschema des Kunstschaffens an sich gleichsam an den Anfang

der Entwicklung stellen. Nehme ich z. B. den Geist und die Materie als die Grund-

gegensätze des Daseins an, so ergeben sich aus ihrem gegenseitigen Verhalten die

zwei Möglichkeiten der transzendental-realistischen Kunstweise einerseits und der

idealistisch-naturalistischen anderseits2). Versetze ich nun diesen dualistischen

Gegensatz in die dritte Dimension der zeitlichen Tiefe, so kann derselbe sich dort

gar nicht anders entfalten, als durch eine starre, sich ins Unendliche differenzierende

Durchkreuzung. Dazu kommt, daß die einmal festgelegte Grundlage dieses Ge-

rüstes notwendig beibehalten werden muß, und alles was zeitlich vor ihr, also

gleichsam unter ihr, liegt, unter den Tisch fällt. Sehe ich z. B. in der Antike und

der Gotik die zwei Grundschemata, so bin ich schon der ägyptischen und der

ganzen altorientalischen Kunst gegenüber ratlos. Gesetzt aber den Fall, ich hätte

dieses unendlich komplizierte Gerüst genau an die mir bisher bekannt gewordene

') Sie soll lediglich die Zusammenhangslosigkeit solcher Dualismen untereinander

innerhalb der entwicklungsgeschichtlichen Abfolge kennzeichnen; an eine Einordnung

in ein Koordinatensystem ist dabei nicht zu denken.

-) Ich gehe hier, da das zum wesentlichen Verständnis nicht nötig ist, auf die

Begründung gerade dieser Gegenüberstellung nicht ein. Das tut ein früherer Auf-

satz des Verfassers in den Monatsheften für Kunstwissenschaft 1919, S. 248 ff., der,

auf Schellingscher Philosophie fußend, selbst in unverhüllter Klarheit die Schwächen

dieser Betrachtungsweise enthält. Übrigens hat meines Wissens der spätere Kant,

auf den Panofsky sich beruft, im Gegensatz zu Schelling diesen Grenzübertritt von

der formalen Begriffsspekulation zur praktisch-historischen Betrachtung nie gemacht.

Folgendes zeichnerische Schema macht vielleicht die gedachte Situation klarer1):

Fig. 1.

reallstisc/i idealisüscli

inhaltlich formal

svbjeküvistisch objektivistisch

Dazu kommt, daß diese Begriffe gar kein Sondervorrecht der Betrachtung an Kunst-

werken sind. Man könnte mit genau demselben Recht die Menschheitsgeschichte

nach ihnen behandeln und auch deren lebendigen Erscheinungen aufzwangen, ohne

damit den eigentlichen geschichtlichen Inhalt, auch ganzer Perioden, zu erfassen.

Oder man könnte die auch letzten Endes von a priorischen Begriffen abgeleiteten

Sätze der Ästhetik — was schön oder nicht schön sei —, nicht etwa als theoretisch,

abstrakt formalen Maßstab, sondern als Inhalt geschichtlichen Kunstwollens hin-

stellen; oder die Lehren der Ethik als geschichtliche Inhalte menschlicher Sitten-

geschichte. Denn wie die Gesetze der Ethik und Ästhetik, so entspringen auch

die Gesetze des Kunstschaffens aus formalen Begriffsanalysen, die den Inhalt des

praktisch im Einzelkunstwerk Gewollten gar nicht berühren.

Die zweite Möglichkeit, wie solche Begriffe auf die Geschichte übertragen

werden können, ist folgende:

2. Entfalte ich ihren a priorischen Charakter in seiner ganzen Tiefe, so muß

ich das formale Grundschema des Kunstschaffens an sich gleichsam an den Anfang

der Entwicklung stellen. Nehme ich z. B. den Geist und die Materie als die Grund-

gegensätze des Daseins an, so ergeben sich aus ihrem gegenseitigen Verhalten die

zwei Möglichkeiten der transzendental-realistischen Kunstweise einerseits und der

idealistisch-naturalistischen anderseits2). Versetze ich nun diesen dualistischen

Gegensatz in die dritte Dimension der zeitlichen Tiefe, so kann derselbe sich dort

gar nicht anders entfalten, als durch eine starre, sich ins Unendliche differenzierende

Durchkreuzung. Dazu kommt, daß die einmal festgelegte Grundlage dieses Ge-

rüstes notwendig beibehalten werden muß, und alles was zeitlich vor ihr, also

gleichsam unter ihr, liegt, unter den Tisch fällt. Sehe ich z. B. in der Antike und

der Gotik die zwei Grundschemata, so bin ich schon der ägyptischen und der

ganzen altorientalischen Kunst gegenüber ratlos. Gesetzt aber den Fall, ich hätte

dieses unendlich komplizierte Gerüst genau an die mir bisher bekannt gewordene

') Sie soll lediglich die Zusammenhangslosigkeit solcher Dualismen untereinander

innerhalb der entwicklungsgeschichtlichen Abfolge kennzeichnen; an eine Einordnung

in ein Koordinatensystem ist dabei nicht zu denken.

-) Ich gehe hier, da das zum wesentlichen Verständnis nicht nötig ist, auf die

Begründung gerade dieser Gegenüberstellung nicht ein. Das tut ein früherer Auf-

satz des Verfassers in den Monatsheften für Kunstwissenschaft 1919, S. 248 ff., der,

auf Schellingscher Philosophie fußend, selbst in unverhüllter Klarheit die Schwächen

dieser Betrachtungsweise enthält. Übrigens hat meines Wissens der spätere Kant,

auf den Panofsky sich beruft, im Gegensatz zu Schelling diesen Grenzübertritt von

der formalen Begriffsspekulation zur praktisch-historischen Betrachtung nie gemacht.