Nr. 5

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

63

Stil der Kirche sowie den Grundgesetzen

der Glasmalerei vollkommen angepaßte

Zeichnung gewählt.

Klare, glasige Behandlung soll kräftige

Farbengebung und hinreichende Licht-

durchlässigkeit vereinigen. Einfache, aber

wirksame Farbenflächen, in den Grund-

tönen beschränkt, bilden die Unterlage

der meist heller gehaltenen Gruppen,

deren Anordnung und Umrahmung sich

weniger an die Buchmalereien des XI.

und XII. Jahrh., als vielmehr an die

deutschen Glasmosaiken des XIII. an-

lehnen. Das einfassende Rankenwerk

ward auf das Notwendigste beschränkt,

um den Gruppen möglichst großen Raum

zu lassen.

Der Inhalt des Hauptchor-

fensters (Abb. 1) ließ sich wesent-

lich erweitern. Im Schlußbogen erscheint

das Brustbild Gott Vaters: „Pater

noster, misericors Deus,"

vor ihm der Hl. Geist: „Sanctus

Spiritus caritati s." In der Mitte

erstrahlt die hehre Gestalt des Hei-

landes, mit beiden Händen die Krone

des Verdienstes haltend. Vor dem Er-

löser kniet ehrfurchtsvoll und demütig

die hl. Elisabeth, die Schutzheilige

der Kirche, der ein hervorragender Platz

zu sichern war. Als Kind, als Jungfrau,

als Gattin, als Witwe und als Mutter hat

sie die Krone der Ehren, der Leiden und

der Verherrlichung erworben. Im unter-

sten Felde steht ihre erwählte Patronin:

,,Sta. Maria, mater misericor-

diae" als die barmherzige Beschützerin,

Trösterin und Helferin der Hilfesuchen-

den; Maria Mantelschaft als Verkörpe-

rung der Bitte des hl. Bernhardus. Seit-

lich der heiligen Gottesmutter sieht man

in Rankenschlingen die Heiligen,

die man als Vertreter der Werke der

Barmherzigkeit zu verehren pflegt, die

Heiligen Rochus, Martinus, Karl Borro-

mäus, Goar, Leonhardus und Adelheid.

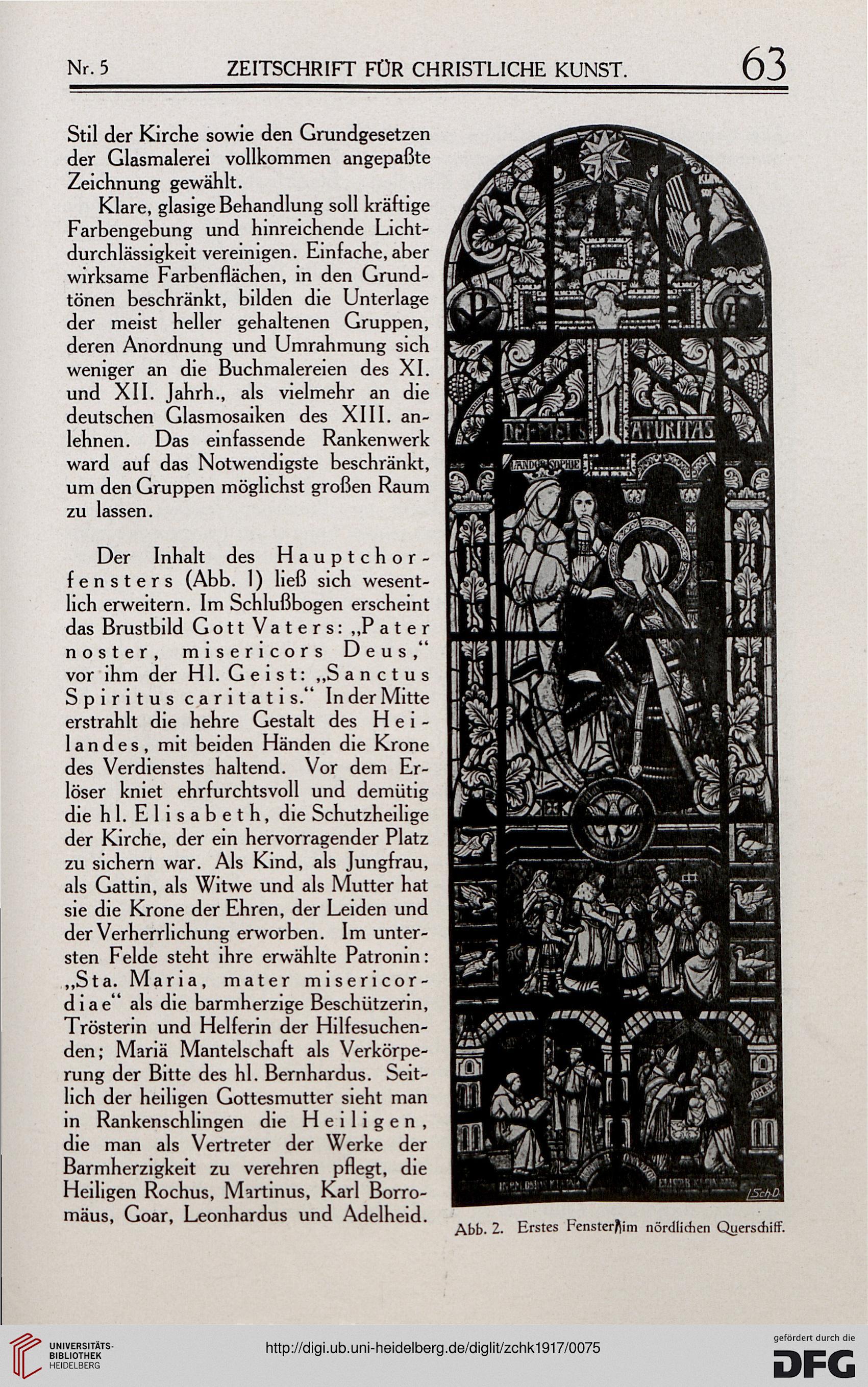

Abb. 2. Erstes Fensterflim nördlichen Quersdiiff.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

63

Stil der Kirche sowie den Grundgesetzen

der Glasmalerei vollkommen angepaßte

Zeichnung gewählt.

Klare, glasige Behandlung soll kräftige

Farbengebung und hinreichende Licht-

durchlässigkeit vereinigen. Einfache, aber

wirksame Farbenflächen, in den Grund-

tönen beschränkt, bilden die Unterlage

der meist heller gehaltenen Gruppen,

deren Anordnung und Umrahmung sich

weniger an die Buchmalereien des XI.

und XII. Jahrh., als vielmehr an die

deutschen Glasmosaiken des XIII. an-

lehnen. Das einfassende Rankenwerk

ward auf das Notwendigste beschränkt,

um den Gruppen möglichst großen Raum

zu lassen.

Der Inhalt des Hauptchor-

fensters (Abb. 1) ließ sich wesent-

lich erweitern. Im Schlußbogen erscheint

das Brustbild Gott Vaters: „Pater

noster, misericors Deus,"

vor ihm der Hl. Geist: „Sanctus

Spiritus caritati s." In der Mitte

erstrahlt die hehre Gestalt des Hei-

landes, mit beiden Händen die Krone

des Verdienstes haltend. Vor dem Er-

löser kniet ehrfurchtsvoll und demütig

die hl. Elisabeth, die Schutzheilige

der Kirche, der ein hervorragender Platz

zu sichern war. Als Kind, als Jungfrau,

als Gattin, als Witwe und als Mutter hat

sie die Krone der Ehren, der Leiden und

der Verherrlichung erworben. Im unter-

sten Felde steht ihre erwählte Patronin:

,,Sta. Maria, mater misericor-

diae" als die barmherzige Beschützerin,

Trösterin und Helferin der Hilfesuchen-

den; Maria Mantelschaft als Verkörpe-

rung der Bitte des hl. Bernhardus. Seit-

lich der heiligen Gottesmutter sieht man

in Rankenschlingen die Heiligen,

die man als Vertreter der Werke der

Barmherzigkeit zu verehren pflegt, die

Heiligen Rochus, Martinus, Karl Borro-

mäus, Goar, Leonhardus und Adelheid.

Abb. 2. Erstes Fensterflim nördlichen Quersdiiff.