18

Einleitung

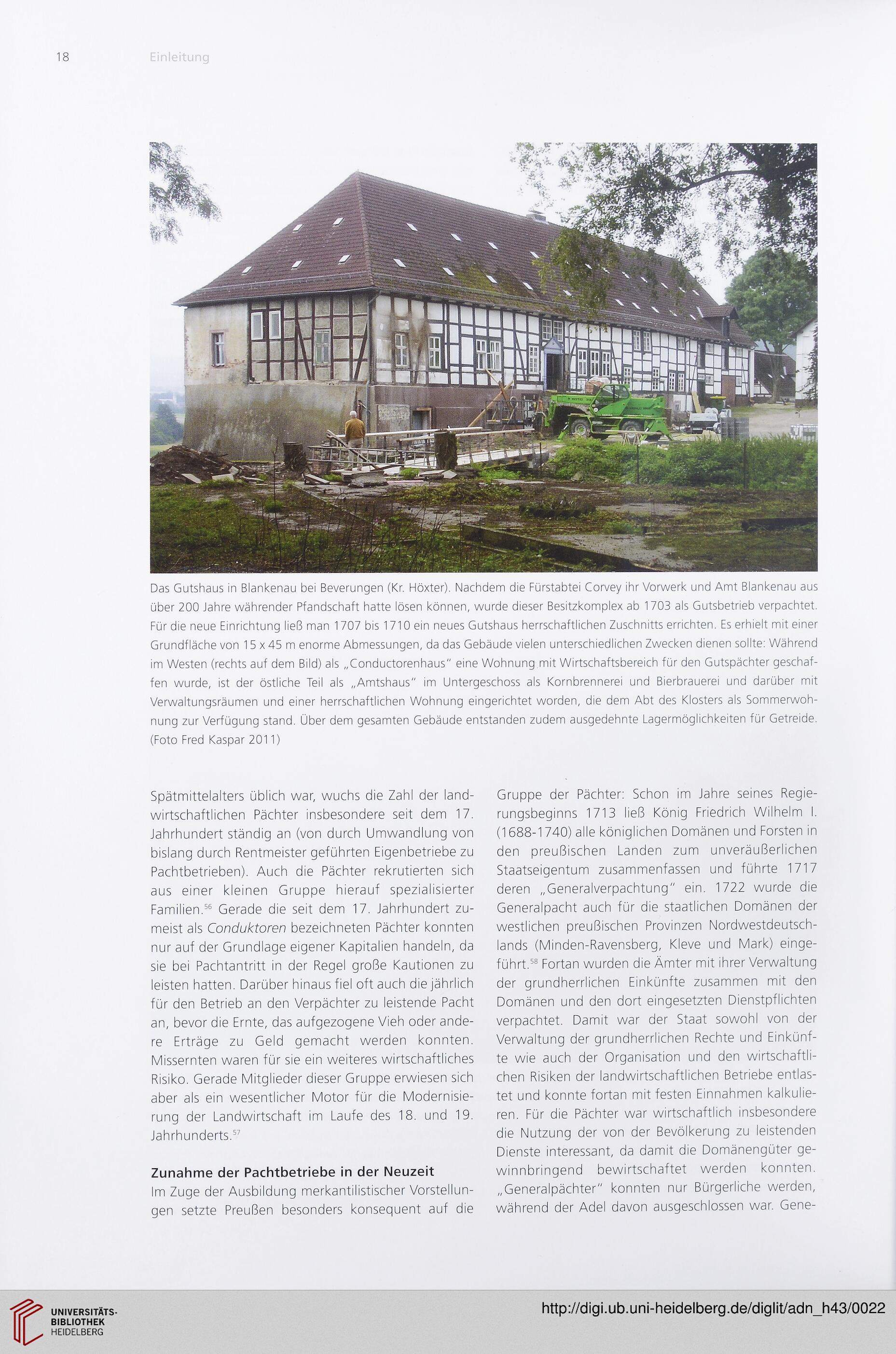

Das Gutshaus in Blankenau bei Beverungen (Kr. Höxter). Nachdem die Fürstabtei Corvey ihr Vorwerk und Amt Blankenau aus

über 200 Jahre währender Pfandschaft hatte lösen können, wurde dieser Besitzkomplex ab 1703 als Gutsbetrieb verpachtet.

Für die neue Einrichtung ließ man 1707 bis 1710 ein neues Gutshaus herrschaftlichen Zuschnitts errichten. Es erhielt mit einer

Grundfläche von 15 x 45 m enorme Abmessungen, da das Gebäude vielen unterschiedlichen Zwecken dienen sollte: Während

im Westen (rechts auf dem Bild) als „Conductorenhaus" eine Wohnung mit Wirtschaftsbereich für den Gutspächter geschaf-

fen wurde, ist der östliche Teil als „Amtshaus" im Untergeschoss als Kornbrennerei und Bierbrauerei und darüber mit

Verwaltungsräumen und einer herrschaftlichen Wohnung eingerichtet worden, die dem Abt des Klosters als Sommerwoh-

nung zur Verfügung stand. Über dem gesamten Gebäude entstanden zudem ausgedehnte Lagermöglichkeiten für Getreide.

(Foto Fred Kaspar 2011)

Spätmittelalters üblich war, wuchs die Zahl der land-

wirtschaftlichen Pächter insbesondere seit dem 17.

Jahrhundert ständig an (von durch Umwandlung von

bislang durch Rentmeister geführten Eigenbetriebe zu

Pachtbetrieben). Auch die Pächter rekrutierten sich

aus einer kleinen Gruppe hierauf spezialisierter

Familien.56 Gerade die seit dem 17. Jahrhundert zu-

meist als Conduktoren bezeichneten Pächter konnten

nur auf der Grundlage eigener Kapitalien handeln, da

sie bei Pachtantritt in der Regel große Kautionen zu

leisten hatten. Darüber hinaus fiel oft auch die jährlich

für den Betrieb an den Verpächter zu leistende Pacht

an, bevor die Ernte, das aufgezogene Vieh oder ande-

re Erträge zu Geld gemacht werden konnten.

Missernten waren für sie ein weiteres wirtschaftliches

Risiko. Gerade Mitglieder dieser Gruppe erwiesen sich

aber als ein wesentlicher Motor für die Modernisie-

rung der Landwirtschaft im Laufe des 18. und 19.

Jahrhunderts.57

Zunahme der Pachtbetriebe in der Neuzeit

Im Zuge der Ausbildung merkantilistischer Vorstellun-

gen setzte Preußen besonders konsequent auf die

Gruppe der Pächter: Schon im Jahre seines Regie-

rungsbeginns 1713 ließ König Friedrich Wilhelm I.

(1688-1740) alle königlichen Domänen und Forsten in

den preußischen Landen zum unveräußerlichen

Staatseigentum zusammenfassen und führte 1717

deren „Generalverpachtung" ein. 1722 wurde die

Generalpacht auch für die staatlichen Domänen der

westlichen preußischen Provinzen Nordwestdeutsch-

lands (Minden-Ravensberg, Kleve und Mark) einge-

führt.58 Fortan wurden die Ämter mit ihrer Verwaltung

der grundherrlichen Einkünfte zusammen mit den

Domänen und den dort eingesetzten Dienstpflichten

verpachtet. Damit war der Staat sowohl von der

Verwaltung der grundherrlichen Rechte und Einkünf-

te wie auch der Organisation und den wirtschaftli-

chen Risiken der landwirtschaftlichen Betriebe entlas-

tet und konnte fortan mit festen Einnahmen kalkulie-

ren. Für die Pächter war wirtschaftlich insbesondere

die Nutzung der von der Bevölkerung zu leistenden

Dienste interessant, da damit die Domänengüter ge-

winnbringend bewirtschaftet werden konnten.

„Generalpächter" konnten nur Bürgerliche werden,

während der Adel davon ausgeschlossen war. Gene-

Einleitung

Das Gutshaus in Blankenau bei Beverungen (Kr. Höxter). Nachdem die Fürstabtei Corvey ihr Vorwerk und Amt Blankenau aus

über 200 Jahre währender Pfandschaft hatte lösen können, wurde dieser Besitzkomplex ab 1703 als Gutsbetrieb verpachtet.

Für die neue Einrichtung ließ man 1707 bis 1710 ein neues Gutshaus herrschaftlichen Zuschnitts errichten. Es erhielt mit einer

Grundfläche von 15 x 45 m enorme Abmessungen, da das Gebäude vielen unterschiedlichen Zwecken dienen sollte: Während

im Westen (rechts auf dem Bild) als „Conductorenhaus" eine Wohnung mit Wirtschaftsbereich für den Gutspächter geschaf-

fen wurde, ist der östliche Teil als „Amtshaus" im Untergeschoss als Kornbrennerei und Bierbrauerei und darüber mit

Verwaltungsräumen und einer herrschaftlichen Wohnung eingerichtet worden, die dem Abt des Klosters als Sommerwoh-

nung zur Verfügung stand. Über dem gesamten Gebäude entstanden zudem ausgedehnte Lagermöglichkeiten für Getreide.

(Foto Fred Kaspar 2011)

Spätmittelalters üblich war, wuchs die Zahl der land-

wirtschaftlichen Pächter insbesondere seit dem 17.

Jahrhundert ständig an (von durch Umwandlung von

bislang durch Rentmeister geführten Eigenbetriebe zu

Pachtbetrieben). Auch die Pächter rekrutierten sich

aus einer kleinen Gruppe hierauf spezialisierter

Familien.56 Gerade die seit dem 17. Jahrhundert zu-

meist als Conduktoren bezeichneten Pächter konnten

nur auf der Grundlage eigener Kapitalien handeln, da

sie bei Pachtantritt in der Regel große Kautionen zu

leisten hatten. Darüber hinaus fiel oft auch die jährlich

für den Betrieb an den Verpächter zu leistende Pacht

an, bevor die Ernte, das aufgezogene Vieh oder ande-

re Erträge zu Geld gemacht werden konnten.

Missernten waren für sie ein weiteres wirtschaftliches

Risiko. Gerade Mitglieder dieser Gruppe erwiesen sich

aber als ein wesentlicher Motor für die Modernisie-

rung der Landwirtschaft im Laufe des 18. und 19.

Jahrhunderts.57

Zunahme der Pachtbetriebe in der Neuzeit

Im Zuge der Ausbildung merkantilistischer Vorstellun-

gen setzte Preußen besonders konsequent auf die

Gruppe der Pächter: Schon im Jahre seines Regie-

rungsbeginns 1713 ließ König Friedrich Wilhelm I.

(1688-1740) alle königlichen Domänen und Forsten in

den preußischen Landen zum unveräußerlichen

Staatseigentum zusammenfassen und führte 1717

deren „Generalverpachtung" ein. 1722 wurde die

Generalpacht auch für die staatlichen Domänen der

westlichen preußischen Provinzen Nordwestdeutsch-

lands (Minden-Ravensberg, Kleve und Mark) einge-

führt.58 Fortan wurden die Ämter mit ihrer Verwaltung

der grundherrlichen Einkünfte zusammen mit den

Domänen und den dort eingesetzten Dienstpflichten

verpachtet. Damit war der Staat sowohl von der

Verwaltung der grundherrlichen Rechte und Einkünf-

te wie auch der Organisation und den wirtschaftli-

chen Risiken der landwirtschaftlichen Betriebe entlas-

tet und konnte fortan mit festen Einnahmen kalkulie-

ren. Für die Pächter war wirtschaftlich insbesondere

die Nutzung der von der Bevölkerung zu leistenden

Dienste interessant, da damit die Domänengüter ge-

winnbringend bewirtschaftet werden konnten.

„Generalpächter" konnten nur Bürgerliche werden,

während der Adel davon ausgeschlossen war. Gene-