68

Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen

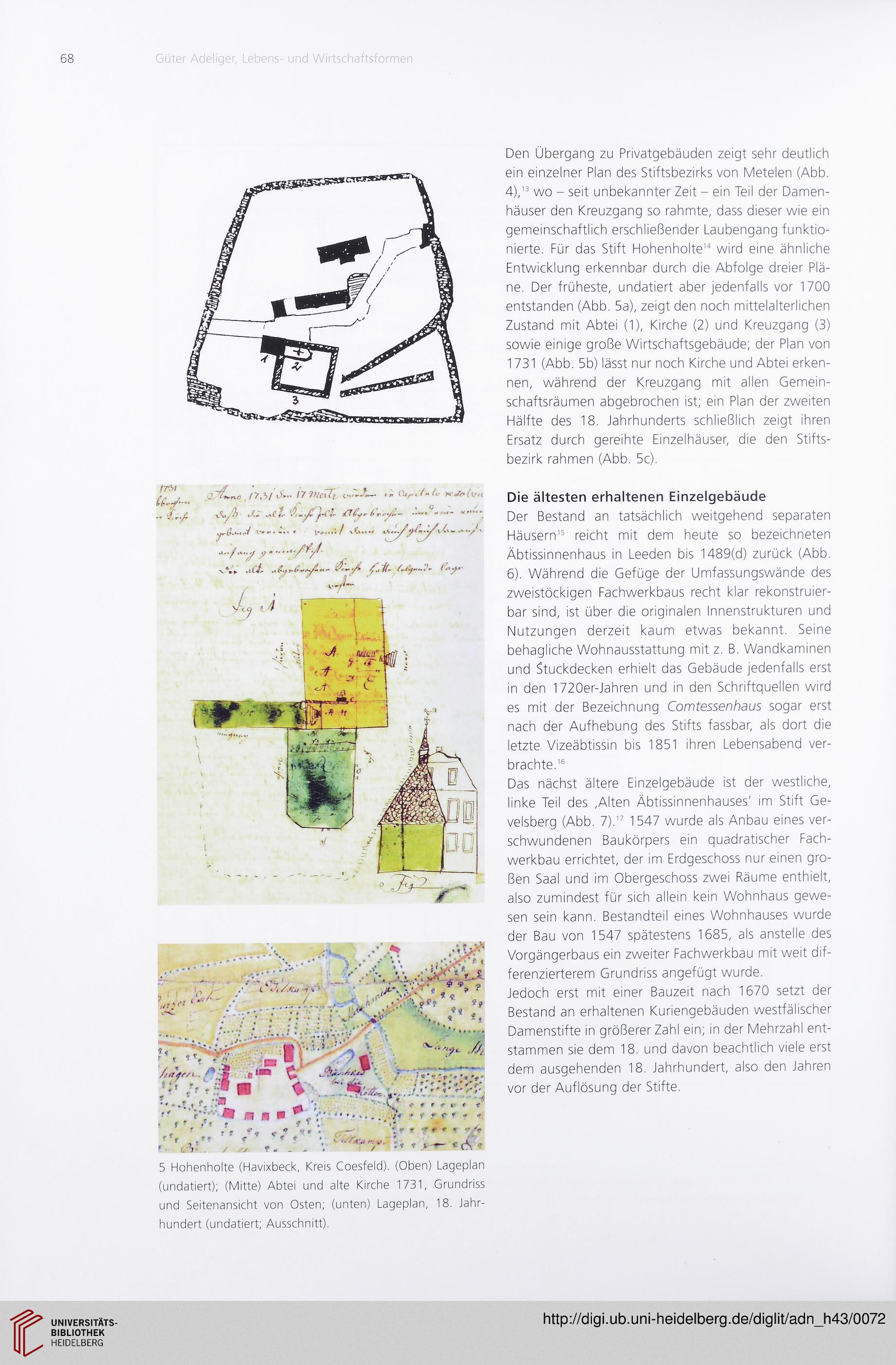

5 Hohenholte (Havixbeck, Kreis Coesfeld). (Oben) Lageplan

(undatiert); (Mitte) Abtei und alte Kirche 1731, Grundriss

und Seitenansicht von Osten; (unten) Lageplan, 18. Jahr-

hundert (undatiert; Ausschnitt).

Den Übergang zu Privatgebäuden zeigt sehr deutlich

ein einzelner Plan des Stiftsbezirks von Metelen (Abb.

4),13 wo - seit unbekannter Zeit - ein Teil der Damen-

häuser den Kreuzgang so rahmte, dass dieser wie ein

gemeinschaftlich erschließender Laubengang funktio-

nierte. Für das Stift Hohenholte14 wird eine ähnliche

Entwicklung erkennbar durch die Abfolge dreier Plä-

ne. Der früheste, undatiert aber jedenfalls vor 1700

entstanden (Abb. 5a), zeigt den noch mittelalterlichen

Zustand mit Abtei (1), Kirche (2) und Kreuzgang (3)

sowie einige große Wirtschaftsgebäude; der Plan von

1731 (Abb. 5b) lässt nur noch Kirche und Abtei erken-

nen, während der Kreuzgang mit allen Gemein-

schaftsräumen abgebrochen ist; ein Plan der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts schließlich zeigt ihren

Ersatz durch gereihte Einzelhäuser, die den Stifts-

bezirk rahmen (Abb. 5c).

Die ältesten erhaltenen Einzelgebäude

Der Bestand an tatsächlich weitgehend separaten

Häusern15 reicht mit dem heute so bezeichneten

Äbtissinnenhaus in Leeden bis 1489(d) zurück (Abb.

6). Während die Gefüge der Umfassungswände des

zweistöckigen Fachwerkbaus recht klar rekonstruier-

bar sind, ist über die originalen Innenstrukturen und

Nutzungen derzeit kaum etwas bekannt. Seine

behagliche Wohnausstattung mit z. B. Wandkaminen

und Stuckdecken erhielt das Gebäude jedenfalls erst

in den 1720er-Jahren und in den Schriftqueilen wird

es mit der Bezeichnung Comtessenhaus sogar erst

nach der Aufhebung des Stifts fassbar, als dort die

letzte Vizeäbtissin bis 1851 ihren Lebensabend ver-

brachte.16

Das nächst ältere Einzelgebäude ist der westliche,

linke Teil des ,Alten Äbtissinnenhauses' im Stift Ge-

velsberg (Abb. 7).17 1547 wurde als Anbau eines ver-

schwundenen Baukörpers ein quadratischer Fach-

werkbau errichtet, der im Erdgeschoss nur einen gro-

ßen Saal und im Obergeschoss zwei Räume enthielt,

also zumindest für sich allein kein Wohnhaus gewe-

sen sein kann. Bestandteil eines Wohnhauses wurde

der Bau von 1547 spätestens 1685, als anstelle des

Vorgängerbaus ein zweiter Fachwerkbau mit weit dif-

ferenzierterem Grundriss angefügt wurde.

Jedoch erst mit einer Bauzeit nach 1670 setzt der

Bestand an erhaltenen Kuriengebäuden westfälischer

Damenstifte in größerer Zahl ein; in der Mehrzahl ent-

stammen sie dem 18. und davon beachtlich viele erst

dem ausgehenden 18. Jahrhundert, also den Jahren

vor der Auflösung der Stifte.

Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen

5 Hohenholte (Havixbeck, Kreis Coesfeld). (Oben) Lageplan

(undatiert); (Mitte) Abtei und alte Kirche 1731, Grundriss

und Seitenansicht von Osten; (unten) Lageplan, 18. Jahr-

hundert (undatiert; Ausschnitt).

Den Übergang zu Privatgebäuden zeigt sehr deutlich

ein einzelner Plan des Stiftsbezirks von Metelen (Abb.

4),13 wo - seit unbekannter Zeit - ein Teil der Damen-

häuser den Kreuzgang so rahmte, dass dieser wie ein

gemeinschaftlich erschließender Laubengang funktio-

nierte. Für das Stift Hohenholte14 wird eine ähnliche

Entwicklung erkennbar durch die Abfolge dreier Plä-

ne. Der früheste, undatiert aber jedenfalls vor 1700

entstanden (Abb. 5a), zeigt den noch mittelalterlichen

Zustand mit Abtei (1), Kirche (2) und Kreuzgang (3)

sowie einige große Wirtschaftsgebäude; der Plan von

1731 (Abb. 5b) lässt nur noch Kirche und Abtei erken-

nen, während der Kreuzgang mit allen Gemein-

schaftsräumen abgebrochen ist; ein Plan der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts schließlich zeigt ihren

Ersatz durch gereihte Einzelhäuser, die den Stifts-

bezirk rahmen (Abb. 5c).

Die ältesten erhaltenen Einzelgebäude

Der Bestand an tatsächlich weitgehend separaten

Häusern15 reicht mit dem heute so bezeichneten

Äbtissinnenhaus in Leeden bis 1489(d) zurück (Abb.

6). Während die Gefüge der Umfassungswände des

zweistöckigen Fachwerkbaus recht klar rekonstruier-

bar sind, ist über die originalen Innenstrukturen und

Nutzungen derzeit kaum etwas bekannt. Seine

behagliche Wohnausstattung mit z. B. Wandkaminen

und Stuckdecken erhielt das Gebäude jedenfalls erst

in den 1720er-Jahren und in den Schriftqueilen wird

es mit der Bezeichnung Comtessenhaus sogar erst

nach der Aufhebung des Stifts fassbar, als dort die

letzte Vizeäbtissin bis 1851 ihren Lebensabend ver-

brachte.16

Das nächst ältere Einzelgebäude ist der westliche,

linke Teil des ,Alten Äbtissinnenhauses' im Stift Ge-

velsberg (Abb. 7).17 1547 wurde als Anbau eines ver-

schwundenen Baukörpers ein quadratischer Fach-

werkbau errichtet, der im Erdgeschoss nur einen gro-

ßen Saal und im Obergeschoss zwei Räume enthielt,

also zumindest für sich allein kein Wohnhaus gewe-

sen sein kann. Bestandteil eines Wohnhauses wurde

der Bau von 1547 spätestens 1685, als anstelle des

Vorgängerbaus ein zweiter Fachwerkbau mit weit dif-

ferenzierterem Grundriss angefügt wurde.

Jedoch erst mit einer Bauzeit nach 1670 setzt der

Bestand an erhaltenen Kuriengebäuden westfälischer

Damenstifte in größerer Zahl ein; in der Mehrzahl ent-

stammen sie dem 18. und davon beachtlich viele erst

dem ausgehenden 18. Jahrhundert, also den Jahren

vor der Auflösung der Stifte.