78

Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen

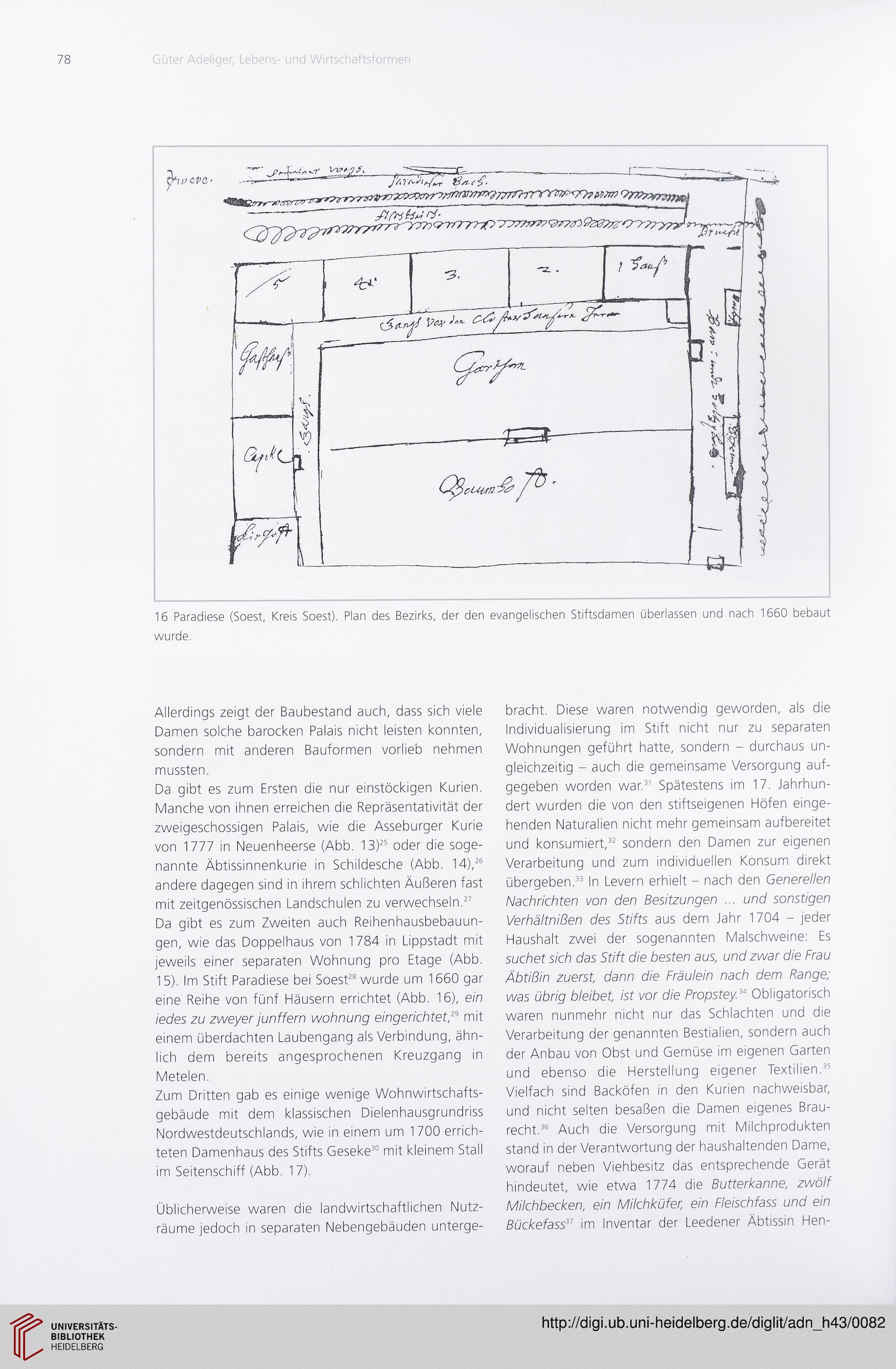

16 Paradiese (Soest, Kreis Soest). Plan des Bezirks, der den evangelischen Stiftsdamen überlassen und nach 1660 bebaut

wurde.

Allerdings zeigt der Baubestand auch, dass sich viele

Damen solche barocken Palais nicht leisten konnten,

sondern mit anderen Bauformen vorlieb nehmen

mussten.

Da gibt es zum Ersten die nur einstöckigen Kurien.

Manche von ihnen erreichen die Repräsentativität der

zweigeschossigen Palais, wie die Asseburger Kurie

von 1777 in Neuenheerse (Abb. 13)25 oder die soge-

nannte Äbtissinnenkurie in Schildesche (Abb. 14),26

andere dagegen sind in ihrem schlichten Äußeren fast

mit zeitgenössischen Landschulen zu verwechseln.27

Da gibt es zum Zweiten auch Reihenhausbebauun-

gen, wie das Doppelhaus von 1784 in Lippstadt mit

jeweils einer separaten Wohnung pro Etage (Abb.

15). Im Stift Paradiese bei Soest28 wurde um 1660 gar

eine Reihe von fünf Häusern errichtet (Abb. 16), ein

iedes zu zweyer junffern wohnung eingerichtet,29 mit

einem überdachten Laubengang als Verbindung, ähn-

lich dem bereits angesprochenen Kreuzgang in

Metelen.

Zum Dritten gab es einige wenige Wohnwirtschafts-

gebäude mit dem klassischen Dielenhausgrundriss

Nordwestdeutschlands, wie in einem um 1700 errich-

teten Damenhaus des Stifts Geseke30 mit kleinem Stall

im Seitenschiff (Abb. 17).

Üblicherweise waren die landwirtschaftlichen Nutz-

räume jedoch in separaten Nebengebäuden unterge-

bracht. Diese waren notwendig geworden, als die

Individualisierung im Stift nicht nur zu separaten

Wohnungen geführt hatte, sondern - durchaus un-

gleichzeitig - auch die gemeinsame Versorgung auf-

gegeben worden war.31 Spätestens im 17. Jahrhun-

dert wurden die von den stiftseigenen Höfen einge-

henden Naturalien nicht mehr gemeinsam aufbereitet

und konsumiert,32 sondern den Damen zur eigenen

Verarbeitung und zum individuellen Konsum direkt

übergeben.33 In Levern erhielt - nach den Generellen

Nachrichten von den Besitzungen ... und sonstigen

Verhältnißen des Stifts aus dem Jahr 1704 - jeder

Haushalt zwei der sogenannten Malschweine: Es

suchet sich das Stift die besten aus, und zwar die Frau

Äbtißin zuerst, dann die Fräulein nach dem Range;

was übrig bleibet, ist vor die Propstey.34 Obligatorisch

waren nunmehr nicht nur das Schlachten und die

Verarbeitung der genannten Bestialien, sondern auch

der Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten

und ebenso die Herstellung eigener Textilien.35

Vielfach sind Backöfen in den Kurien nachweisbar,

und nicht selten besaßen die Damen eigenes Brau-

recht.36 Auch die Versorgung mit Milchprodukten

stand in der Verantwortung der haushaltenden Dame,

worauf neben Viehbesitz das entsprechende Gerät

hindeutet, wie etwa 1774 die Butterkanne, zwölf

Milchbecken, ein Milchküfer, ein Fleischfass und ein

Bückefass37 im Inventar der Leedener Äbtissin Hen-

Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen

16 Paradiese (Soest, Kreis Soest). Plan des Bezirks, der den evangelischen Stiftsdamen überlassen und nach 1660 bebaut

wurde.

Allerdings zeigt der Baubestand auch, dass sich viele

Damen solche barocken Palais nicht leisten konnten,

sondern mit anderen Bauformen vorlieb nehmen

mussten.

Da gibt es zum Ersten die nur einstöckigen Kurien.

Manche von ihnen erreichen die Repräsentativität der

zweigeschossigen Palais, wie die Asseburger Kurie

von 1777 in Neuenheerse (Abb. 13)25 oder die soge-

nannte Äbtissinnenkurie in Schildesche (Abb. 14),26

andere dagegen sind in ihrem schlichten Äußeren fast

mit zeitgenössischen Landschulen zu verwechseln.27

Da gibt es zum Zweiten auch Reihenhausbebauun-

gen, wie das Doppelhaus von 1784 in Lippstadt mit

jeweils einer separaten Wohnung pro Etage (Abb.

15). Im Stift Paradiese bei Soest28 wurde um 1660 gar

eine Reihe von fünf Häusern errichtet (Abb. 16), ein

iedes zu zweyer junffern wohnung eingerichtet,29 mit

einem überdachten Laubengang als Verbindung, ähn-

lich dem bereits angesprochenen Kreuzgang in

Metelen.

Zum Dritten gab es einige wenige Wohnwirtschafts-

gebäude mit dem klassischen Dielenhausgrundriss

Nordwestdeutschlands, wie in einem um 1700 errich-

teten Damenhaus des Stifts Geseke30 mit kleinem Stall

im Seitenschiff (Abb. 17).

Üblicherweise waren die landwirtschaftlichen Nutz-

räume jedoch in separaten Nebengebäuden unterge-

bracht. Diese waren notwendig geworden, als die

Individualisierung im Stift nicht nur zu separaten

Wohnungen geführt hatte, sondern - durchaus un-

gleichzeitig - auch die gemeinsame Versorgung auf-

gegeben worden war.31 Spätestens im 17. Jahrhun-

dert wurden die von den stiftseigenen Höfen einge-

henden Naturalien nicht mehr gemeinsam aufbereitet

und konsumiert,32 sondern den Damen zur eigenen

Verarbeitung und zum individuellen Konsum direkt

übergeben.33 In Levern erhielt - nach den Generellen

Nachrichten von den Besitzungen ... und sonstigen

Verhältnißen des Stifts aus dem Jahr 1704 - jeder

Haushalt zwei der sogenannten Malschweine: Es

suchet sich das Stift die besten aus, und zwar die Frau

Äbtißin zuerst, dann die Fräulein nach dem Range;

was übrig bleibet, ist vor die Propstey.34 Obligatorisch

waren nunmehr nicht nur das Schlachten und die

Verarbeitung der genannten Bestialien, sondern auch

der Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten

und ebenso die Herstellung eigener Textilien.35

Vielfach sind Backöfen in den Kurien nachweisbar,

und nicht selten besaßen die Damen eigenes Brau-

recht.36 Auch die Versorgung mit Milchprodukten

stand in der Verantwortung der haushaltenden Dame,

worauf neben Viehbesitz das entsprechende Gerät

hindeutet, wie etwa 1774 die Butterkanne, zwölf

Milchbecken, ein Milchküfer, ein Fleischfass und ein

Bückefass37 im Inventar der Leedener Äbtissin Hen-