108

Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen

Lüneburger Rat, da er offenbar ohne Rücksicht auf

geltende Vereinbarungen versuchte, nicht nur aus

den lüneburgischen, sondern auch aus denen unter

der Grundherrschaft des Klosters stehenden Höfen in

der Vogtei Moisburg zusätzliche Abgaben zu pressen.

1515 trat schließlich Dietrich von Oppershusen als

letzter lüneburgischer Schlosshauptmann sein Amt

an.22

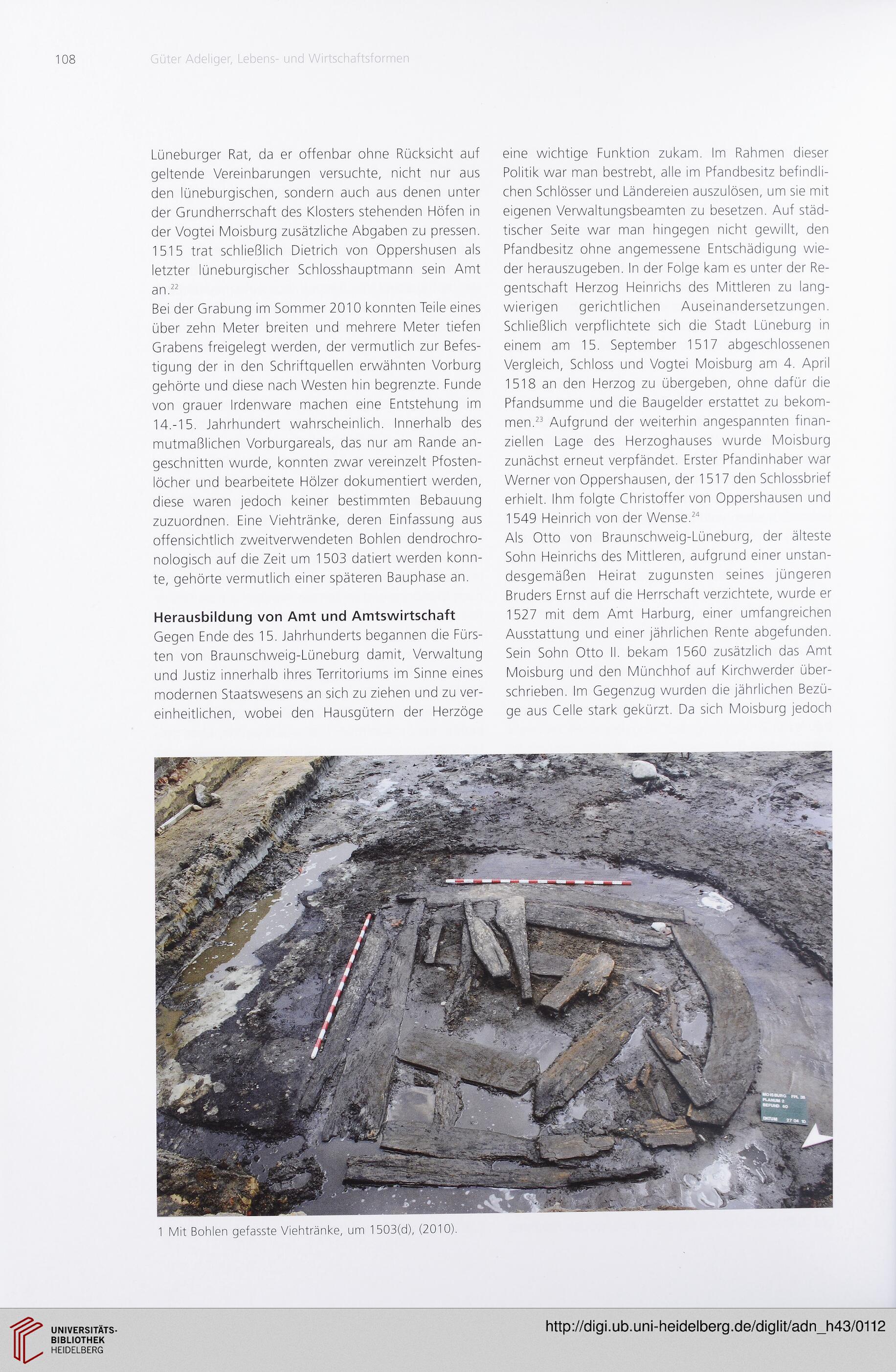

Bei der Grabung im Sommer 2010 konnten Teile eines

über zehn Meter breiten und mehrere Meter tiefen

Grabens freigelegt werden, der vermutlich zur Befes-

tigung der in den Schriftquellen erwähnten Vorburg

gehörte und diese nach Westen hin begrenzte. Funde

von grauer Irdenware machen eine Entstehung im

14.-15. Jahrhundert wahrscheinlich. Innerhalb des

mutmaßlichen Vorburgareals, das nur am Rande an-

geschnitten wurde, konnten zwar vereinzelt Pfosten-

löcher und bearbeitete Hölzer dokumentiert werden,

diese waren jedoch keiner bestimmten Bebauung

zuzuordnen. Eine Viehtränke, deren Einfassung aus

offensichtlich zweitverwendeten Bohlen dendrochro-

nologisch auf die Zeit um 1503 datiert werden konn-

te, gehörte vermutlich einer späteren Bauphase an.

Herausbildung von Amt und Amtswirtschaft

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts begannen die Fürs-

ten von Braunschweig-Lüneburg damit, Verwaltung

und Justiz innerhalb ihres Territoriums im Sinne eines

modernen Staatswesens an sich zu ziehen und zu ver-

einheitlichen, wobei den Hausgütern der Herzöge

eine wichtige Funktion zukam. Im Rahmen dieser

Politik war man bestrebt, alle im Pfandbesitz befindli-

chen Schlösser und Ländereien auszulösen, um sie mit

eigenen Verwaltungsbeamten zu besetzen. Auf städ-

tischer Seite war man hingegen nicht gewillt, den

Pfandbesitz ohne angemessene Entschädigung wie-

der herauszugeben. In der Folge kam es unter der Re-

gentschaft Herzog Heinrichs des Mittleren zu lang-

wierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Schließlich verpflichtete sich die Stadt Lüneburg in

einem am 15. September 1517 abgeschlossenen

Vergleich, Schloss und Vogtei Moisburg am 4. April

1518 an den Herzog zu übergeben, ohne dafür die

Pfandsumme und die Baugelder erstattet zu bekom-

men.23 Aufgrund der weiterhin angespannten finan-

ziellen Lage des Herzoghauses wurde Moisburg

zunächst erneut verpfändet. Erster Pfandinhaber war

Werner von Oppershausen, der 1517 den Schlossbrief

erhielt. Ihm folgte Christoffer von Oppershausen und

1549 Heinrich von der Wense.24

Als Otto von Braunschweig-Lüneburg, der älteste

Sohn Heinrichs des Mittleren, aufgrund einer unstan-

desgemäßen Heirat zugunsten seines jüngeren

Bruders Ernst auf die Herrschaft verzichtete, wurde er

1527 mit dem Amt Harburg, einer umfangreichen

Ausstattung und einer jährlichen Rente abgefunden.

Sein Sohn Otto II. bekam 1560 zusätzlich das Amt

Moisburg und den Münchhof auf Kirchwerder über-

schrieben. Im Gegenzug wurden die jährlichen Bezü-

ge aus Celle stark gekürzt. Da sich Moisburg jedoch

1 Mit Bohlen gefasste Viehtränke, um 1503(d), (2010).

Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen

Lüneburger Rat, da er offenbar ohne Rücksicht auf

geltende Vereinbarungen versuchte, nicht nur aus

den lüneburgischen, sondern auch aus denen unter

der Grundherrschaft des Klosters stehenden Höfen in

der Vogtei Moisburg zusätzliche Abgaben zu pressen.

1515 trat schließlich Dietrich von Oppershusen als

letzter lüneburgischer Schlosshauptmann sein Amt

an.22

Bei der Grabung im Sommer 2010 konnten Teile eines

über zehn Meter breiten und mehrere Meter tiefen

Grabens freigelegt werden, der vermutlich zur Befes-

tigung der in den Schriftquellen erwähnten Vorburg

gehörte und diese nach Westen hin begrenzte. Funde

von grauer Irdenware machen eine Entstehung im

14.-15. Jahrhundert wahrscheinlich. Innerhalb des

mutmaßlichen Vorburgareals, das nur am Rande an-

geschnitten wurde, konnten zwar vereinzelt Pfosten-

löcher und bearbeitete Hölzer dokumentiert werden,

diese waren jedoch keiner bestimmten Bebauung

zuzuordnen. Eine Viehtränke, deren Einfassung aus

offensichtlich zweitverwendeten Bohlen dendrochro-

nologisch auf die Zeit um 1503 datiert werden konn-

te, gehörte vermutlich einer späteren Bauphase an.

Herausbildung von Amt und Amtswirtschaft

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts begannen die Fürs-

ten von Braunschweig-Lüneburg damit, Verwaltung

und Justiz innerhalb ihres Territoriums im Sinne eines

modernen Staatswesens an sich zu ziehen und zu ver-

einheitlichen, wobei den Hausgütern der Herzöge

eine wichtige Funktion zukam. Im Rahmen dieser

Politik war man bestrebt, alle im Pfandbesitz befindli-

chen Schlösser und Ländereien auszulösen, um sie mit

eigenen Verwaltungsbeamten zu besetzen. Auf städ-

tischer Seite war man hingegen nicht gewillt, den

Pfandbesitz ohne angemessene Entschädigung wie-

der herauszugeben. In der Folge kam es unter der Re-

gentschaft Herzog Heinrichs des Mittleren zu lang-

wierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Schließlich verpflichtete sich die Stadt Lüneburg in

einem am 15. September 1517 abgeschlossenen

Vergleich, Schloss und Vogtei Moisburg am 4. April

1518 an den Herzog zu übergeben, ohne dafür die

Pfandsumme und die Baugelder erstattet zu bekom-

men.23 Aufgrund der weiterhin angespannten finan-

ziellen Lage des Herzoghauses wurde Moisburg

zunächst erneut verpfändet. Erster Pfandinhaber war

Werner von Oppershausen, der 1517 den Schlossbrief

erhielt. Ihm folgte Christoffer von Oppershausen und

1549 Heinrich von der Wense.24

Als Otto von Braunschweig-Lüneburg, der älteste

Sohn Heinrichs des Mittleren, aufgrund einer unstan-

desgemäßen Heirat zugunsten seines jüngeren

Bruders Ernst auf die Herrschaft verzichtete, wurde er

1527 mit dem Amt Harburg, einer umfangreichen

Ausstattung und einer jährlichen Rente abgefunden.

Sein Sohn Otto II. bekam 1560 zusätzlich das Amt

Moisburg und den Münchhof auf Kirchwerder über-

schrieben. Im Gegenzug wurden die jährlichen Bezü-

ge aus Celle stark gekürzt. Da sich Moisburg jedoch

1 Mit Bohlen gefasste Viehtränke, um 1503(d), (2010).