Die Geschichte von Amt und Vorwerk in Moisburg

123

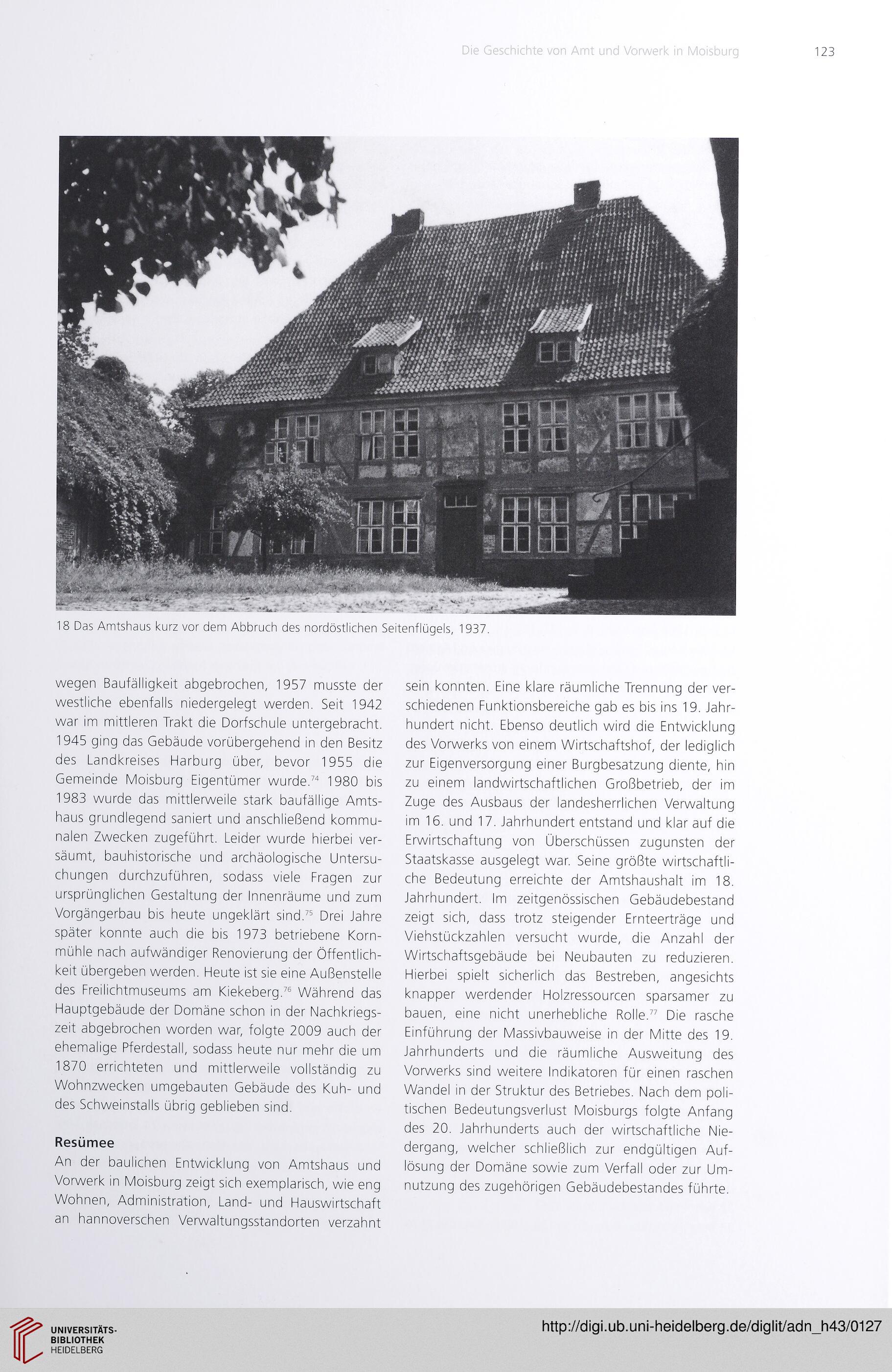

18 Das Amtshaus kurz vor dem Abbruch des nordöstlichen Seitenflügels, 1937.

wegen Baufälligkeit abgebrochen, 1957 musste der

westliche ebenfalls niedergelegt werden. Seit 1942

war im mittleren Trakt die Dorfschule untergebracht.

1945 ging das Gebäude vorübergehend in den Besitz

des Landkreises Harburg über, bevor 1955 die

Gemeinde Moisburg Eigentümer wurde.74 1980 bis

1983 wurde das mittlerweile stark baufällige Amts-

haus grundlegend saniert und anschließend kommu-

nalen Zwecken zugeführt. Leider wurde hierbei ver-

säumt, bauhistorische und archäologische Untersu-

chungen durchzuführen, sodass viele Fragen zur

ursprünglichen Gestaltung der Innenräume und zum

Vorgängerbau bis heute ungeklärt sind.75 Drei Jahre

später konnte auch die bis 1973 betriebene Korn-

mühle nach aufwändiger Renovierung der Öffentlich-

keit übergeben werden. Heute ist sie eine Außenstelle

des Freilichtmuseums am Kiekeberg.76 Während das

Hauptgebäude der Domäne schon in der Nachkriegs-

zeit abgebrochen worden war, folgte 2009 auch der

ehemalige Pferdestall, sodass heute nur mehr die um

1870 errichteten und mittlerweile vollständig zu

Wohnzwecken umgebauten Gebäude des Kuh- und

des Schweinstalls übrig geblieben sind.

Resümee

An der baulichen Entwicklung von Amtshaus und

Vorwerk in Moisburg zeigt sich exemplarisch, wie eng

Wohnen, Administration, Land- und Hauswirtschaft

an hannoverschen Verwaltungsstandorten verzahnt

sein konnten. Eine klare räumliche Trennung der ver-

schiedenen Funktionsbereiche gab es bis ins 19. Jahr-

hundert nicht. Ebenso deutlich wird die Entwicklung

des Vorwerks von einem Wirtschaftshof, der lediglich

zur Eigenversorgung einer Burgbesatzung diente, hin

zu einem landwirtschaftlichen Großbetrieb, der im

Zuge des Ausbaus der landesherrlichen Verwaltung

im 16. und 17. Jahrhundert entstand und klar auf die

Erwirtschaftung von Überschüssen zugunsten der

Staatskasse ausgelegt war. Seine größte wirtschaftli-

che Bedeutung erreichte der Amtshaushalt im 18.

Jahrhundert. Im zeitgenössischen Gebäudebestand

zeigt sich, dass trotz steigender Ernteerträge und

Viehstückzahlen versucht wurde, die Anzahl der

Wirtschaftsgebäude bei Neubauten zu reduzieren.

Hierbei spielt sicherlich das Bestreben, angesichts

knapper werdender Holzressourcen sparsamer zu

bauen, eine nicht unerhebliche Rolle.77 Die rasche

Einführung der Massivbauweise in der Mitte des 19.

Jahrhunderts und die räumliche Ausweitung des

Vorwerks sind weitere Indikatoren für einen raschen

Wandel in der Struktur des Betriebes. Nach dem poli-

tischen Bedeutungsverlust Moisburgs folgte Anfang

des 20. Jahrhunderts auch der wirtschaftliche Nie-

dergang, welcher schließlich zur endgültigen Auf-

lösung der Domäne sowie zum Verfall oder zur Um-

nutzung des zugehörigen Gebäudebestandes führte.

123

18 Das Amtshaus kurz vor dem Abbruch des nordöstlichen Seitenflügels, 1937.

wegen Baufälligkeit abgebrochen, 1957 musste der

westliche ebenfalls niedergelegt werden. Seit 1942

war im mittleren Trakt die Dorfschule untergebracht.

1945 ging das Gebäude vorübergehend in den Besitz

des Landkreises Harburg über, bevor 1955 die

Gemeinde Moisburg Eigentümer wurde.74 1980 bis

1983 wurde das mittlerweile stark baufällige Amts-

haus grundlegend saniert und anschließend kommu-

nalen Zwecken zugeführt. Leider wurde hierbei ver-

säumt, bauhistorische und archäologische Untersu-

chungen durchzuführen, sodass viele Fragen zur

ursprünglichen Gestaltung der Innenräume und zum

Vorgängerbau bis heute ungeklärt sind.75 Drei Jahre

später konnte auch die bis 1973 betriebene Korn-

mühle nach aufwändiger Renovierung der Öffentlich-

keit übergeben werden. Heute ist sie eine Außenstelle

des Freilichtmuseums am Kiekeberg.76 Während das

Hauptgebäude der Domäne schon in der Nachkriegs-

zeit abgebrochen worden war, folgte 2009 auch der

ehemalige Pferdestall, sodass heute nur mehr die um

1870 errichteten und mittlerweile vollständig zu

Wohnzwecken umgebauten Gebäude des Kuh- und

des Schweinstalls übrig geblieben sind.

Resümee

An der baulichen Entwicklung von Amtshaus und

Vorwerk in Moisburg zeigt sich exemplarisch, wie eng

Wohnen, Administration, Land- und Hauswirtschaft

an hannoverschen Verwaltungsstandorten verzahnt

sein konnten. Eine klare räumliche Trennung der ver-

schiedenen Funktionsbereiche gab es bis ins 19. Jahr-

hundert nicht. Ebenso deutlich wird die Entwicklung

des Vorwerks von einem Wirtschaftshof, der lediglich

zur Eigenversorgung einer Burgbesatzung diente, hin

zu einem landwirtschaftlichen Großbetrieb, der im

Zuge des Ausbaus der landesherrlichen Verwaltung

im 16. und 17. Jahrhundert entstand und klar auf die

Erwirtschaftung von Überschüssen zugunsten der

Staatskasse ausgelegt war. Seine größte wirtschaftli-

che Bedeutung erreichte der Amtshaushalt im 18.

Jahrhundert. Im zeitgenössischen Gebäudebestand

zeigt sich, dass trotz steigender Ernteerträge und

Viehstückzahlen versucht wurde, die Anzahl der

Wirtschaftsgebäude bei Neubauten zu reduzieren.

Hierbei spielt sicherlich das Bestreben, angesichts

knapper werdender Holzressourcen sparsamer zu

bauen, eine nicht unerhebliche Rolle.77 Die rasche

Einführung der Massivbauweise in der Mitte des 19.

Jahrhunderts und die räumliche Ausweitung des

Vorwerks sind weitere Indikatoren für einen raschen

Wandel in der Struktur des Betriebes. Nach dem poli-

tischen Bedeutungsverlust Moisburgs folgte Anfang

des 20. Jahrhunderts auch der wirtschaftliche Nie-

dergang, welcher schließlich zur endgültigen Auf-

lösung der Domäne sowie zum Verfall oder zur Um-

nutzung des zugehörigen Gebäudebestandes führte.