152

Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen

ttAurr^Accs, 2. h. 7*/.

12 & ICO

■ff. S-rf&i&G z' rv. ßeo/mcjJtJ oS/zoc'f

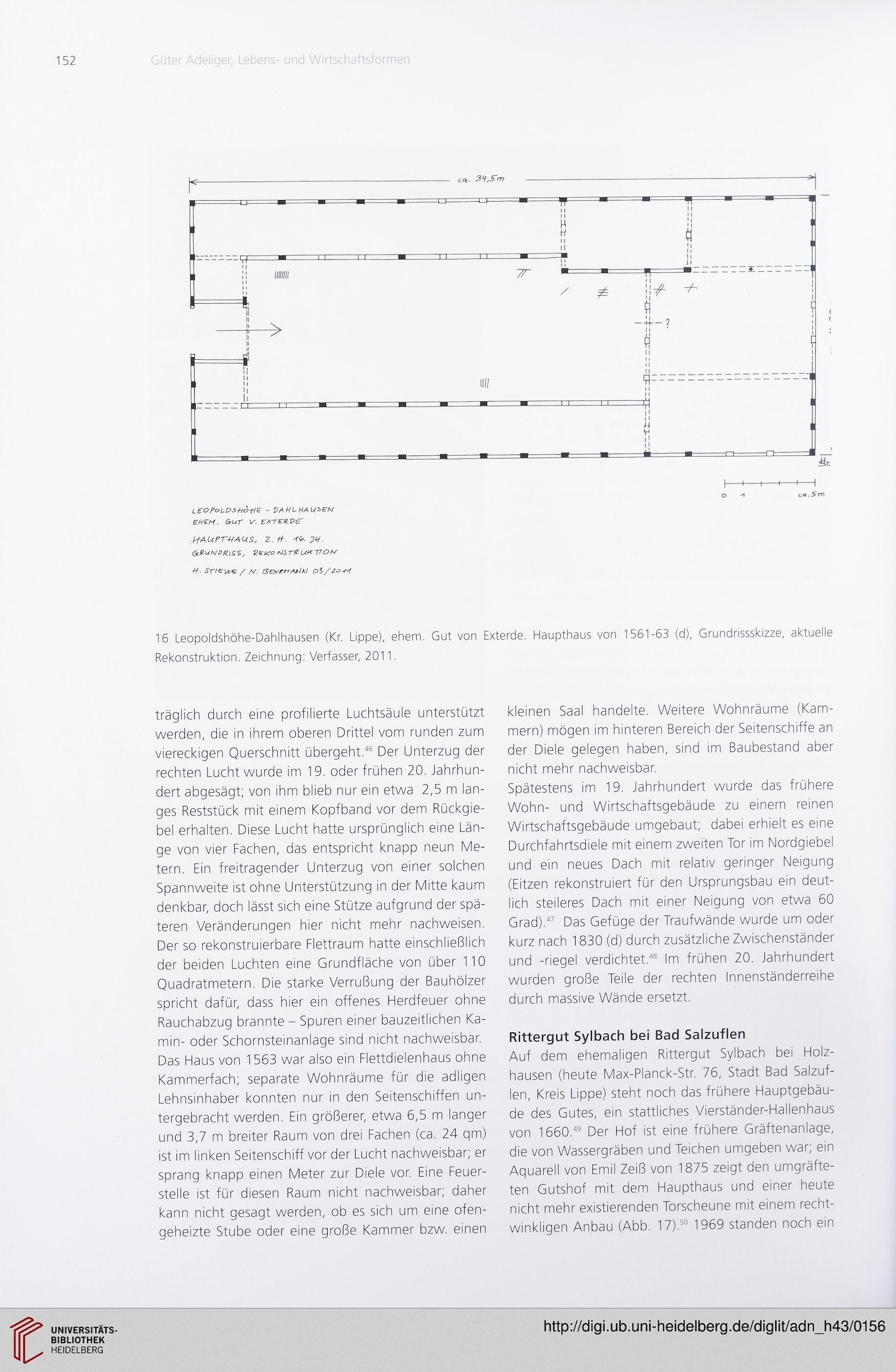

16 Leopoldshöhe-Dahlhausen (Kr. Lippe), ehern. Gut von Exterde. Haupthaus von 1561-63 (d), Grundrissskizze, aktuelle

Rekonstruktion. Zeichnung: Verfasser, 2011.

fraglich durch eine profilierte Luchtsäule unterstützt

werden, die in ihrem oberen Drittel vom runden zum

viereckigen Querschnitt übergeht.46 Der Unterzug der

rechten Lucht wurde im 19. oder frühen 20. Jahrhun-

dert abgesägt; von ihm blieb nur ein etwa 2,5 m lan-

ges Reststück mit einem Kopfband vor dem Rückgie-

bel erhalten. Diese Lucht hatte ursprünglich eine Län-

ge von vier Fachen, das entspricht knapp neun Me-

tern. Ein freitragender Unterzug von einer solchen

Spannweite ist ohne Unterstützung in der Mitte kaum

denkbar, doch lässt sich eine Stütze aufgrund der spä-

teren Veränderungen hier nicht mehr nachweisen.

Der so rekonstruierbare Flettraum hatte einschließlich

der beiden Luchten eine Grundfläche von über 110

Quadratmetern. Die starke Verrußung der Bauhölzer

spricht dafür, dass hier ein offenes Herdfeuer ohne

Rauchabzug brannte - Spuren einer bauzeitlichen Ka-

min- oder Schornsteinanlage sind nicht nachweisbar.

Das Haus von 1563 war also ein Flettdielenhaus ohne

Kammerfach; separate Wohnräume für die adligen

Lehnsinhaber konnten nur in den Seitenschiffen un-

tergebracht werden. Ein größerer, etwa 6,5 m langer

und 3,7 m breiter Raum von drei Fachen (ca. 24 qm)

ist im linken Seitenschiff vor der Lucht nachweisbar; er

sprang knapp einen Meter zur Diele vor. Eine Feuer-

stelle ist für diesen Raum nicht nachweisbar; daher

kann nicht gesagt werden, ob es sich um eine ofen-

geheizte Stube oder eine große Kammer bzw. einen

kleinen Saal handelte. Weitere Wohnräume (Kam-

mern) mögen im hinteren Bereich der Seitenschiffe an

der Diele gelegen haben, sind im Baubestand aber

nicht mehr nachweisbar.

Spätestens im 19. Jahrhundert wurde das frühere

Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu einem reinen

Wirtschaftsgebäude umgebaut; dabei erhielt es eine

Durchfahrtsdiele mit einem zweiten Tor im Nordgiebel

und ein neues Dach mit relativ geringer Neigung

(Eitzen rekonstruiert für den Ursprungsbau ein deut-

lich steileres Dach mit einer Neigung von etwa 60

Grad).47 Das Gefüge der Traufwände wurde um oder

kurz nach 1830 (d) durch zusätzliche Zwischenständer

und -riegel verdichtet.48 Im frühen 20. Jahrhundert

wurden große Teile der rechten Innenständerreihe

durch massive Wände ersetzt.

Rittergut Sylbach bei Bad Salzuflen

Auf dem ehemaligen Rittergut Sylbach bei Holz-

hausen (heute Max-Planck-Str. 76, Stadt Bad Salzuf-

len, Kreis Lippe) steht noch das frühere Hauptgebäu-

de des Gutes, ein stattliches Vierständer-Hallenhaus

von 1660.49 Der Hof ist eine frühere Gräftenanlage,

die von Wassergräben und Teichen umgeben war; ein

Aquarell von Emil Zeiß von 1875 zeigt den umgräfte-

ten Gutshof mit dem Haupthaus und einer heute

nicht mehr existierenden Torscheune mit einem recht-

winkligen Anbau (Abb. 17).50 1969 standen noch ein

Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen

ttAurr^Accs, 2. h. 7*/.

12 & ICO

■ff. S-rf&i&G z' rv. ßeo/mcjJtJ oS/zoc'f

16 Leopoldshöhe-Dahlhausen (Kr. Lippe), ehern. Gut von Exterde. Haupthaus von 1561-63 (d), Grundrissskizze, aktuelle

Rekonstruktion. Zeichnung: Verfasser, 2011.

fraglich durch eine profilierte Luchtsäule unterstützt

werden, die in ihrem oberen Drittel vom runden zum

viereckigen Querschnitt übergeht.46 Der Unterzug der

rechten Lucht wurde im 19. oder frühen 20. Jahrhun-

dert abgesägt; von ihm blieb nur ein etwa 2,5 m lan-

ges Reststück mit einem Kopfband vor dem Rückgie-

bel erhalten. Diese Lucht hatte ursprünglich eine Län-

ge von vier Fachen, das entspricht knapp neun Me-

tern. Ein freitragender Unterzug von einer solchen

Spannweite ist ohne Unterstützung in der Mitte kaum

denkbar, doch lässt sich eine Stütze aufgrund der spä-

teren Veränderungen hier nicht mehr nachweisen.

Der so rekonstruierbare Flettraum hatte einschließlich

der beiden Luchten eine Grundfläche von über 110

Quadratmetern. Die starke Verrußung der Bauhölzer

spricht dafür, dass hier ein offenes Herdfeuer ohne

Rauchabzug brannte - Spuren einer bauzeitlichen Ka-

min- oder Schornsteinanlage sind nicht nachweisbar.

Das Haus von 1563 war also ein Flettdielenhaus ohne

Kammerfach; separate Wohnräume für die adligen

Lehnsinhaber konnten nur in den Seitenschiffen un-

tergebracht werden. Ein größerer, etwa 6,5 m langer

und 3,7 m breiter Raum von drei Fachen (ca. 24 qm)

ist im linken Seitenschiff vor der Lucht nachweisbar; er

sprang knapp einen Meter zur Diele vor. Eine Feuer-

stelle ist für diesen Raum nicht nachweisbar; daher

kann nicht gesagt werden, ob es sich um eine ofen-

geheizte Stube oder eine große Kammer bzw. einen

kleinen Saal handelte. Weitere Wohnräume (Kam-

mern) mögen im hinteren Bereich der Seitenschiffe an

der Diele gelegen haben, sind im Baubestand aber

nicht mehr nachweisbar.

Spätestens im 19. Jahrhundert wurde das frühere

Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu einem reinen

Wirtschaftsgebäude umgebaut; dabei erhielt es eine

Durchfahrtsdiele mit einem zweiten Tor im Nordgiebel

und ein neues Dach mit relativ geringer Neigung

(Eitzen rekonstruiert für den Ursprungsbau ein deut-

lich steileres Dach mit einer Neigung von etwa 60

Grad).47 Das Gefüge der Traufwände wurde um oder

kurz nach 1830 (d) durch zusätzliche Zwischenständer

und -riegel verdichtet.48 Im frühen 20. Jahrhundert

wurden große Teile der rechten Innenständerreihe

durch massive Wände ersetzt.

Rittergut Sylbach bei Bad Salzuflen

Auf dem ehemaligen Rittergut Sylbach bei Holz-

hausen (heute Max-Planck-Str. 76, Stadt Bad Salzuf-

len, Kreis Lippe) steht noch das frühere Hauptgebäu-

de des Gutes, ein stattliches Vierständer-Hallenhaus

von 1660.49 Der Hof ist eine frühere Gräftenanlage,

die von Wassergräben und Teichen umgeben war; ein

Aquarell von Emil Zeiß von 1875 zeigt den umgräfte-

ten Gutshof mit dem Haupthaus und einer heute

nicht mehr existierenden Torscheune mit einem recht-

winkligen Anbau (Abb. 17).50 1969 standen noch ein