242

Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen

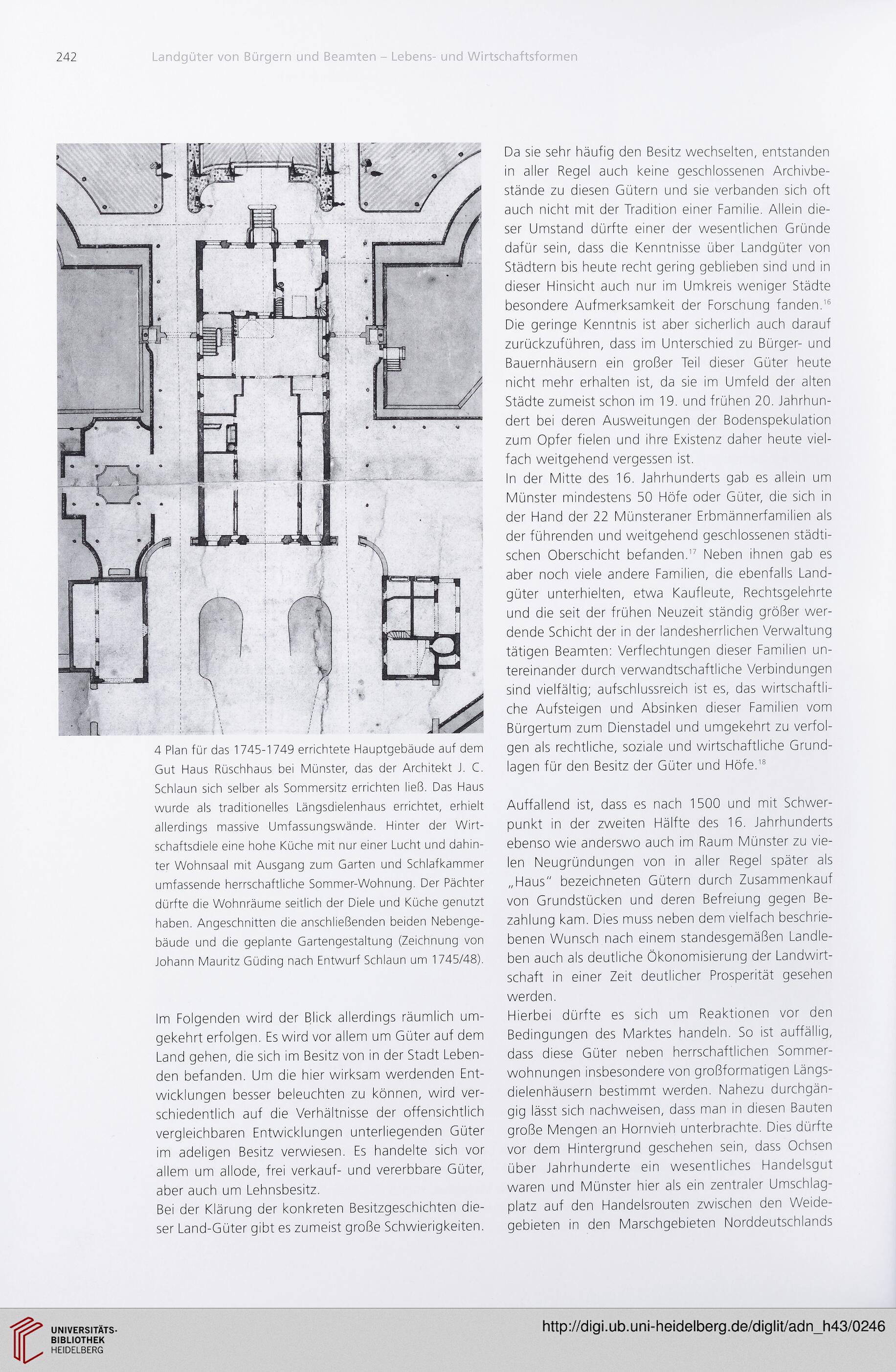

4 Plan für das 1745-1749 errichtete Hauptgebäude auf dem

Gut Haus Rüschhaus bei Münster, das der Architekt J. C.

Schlaun sich selber als Sommersitz errichten ließ. Das Haus

wurde als traditionelles Längsdielenhaus errichtet, erhielt

allerdings massive Umfassungswände. Hinter der Wirt-

schaftsdiele eine hohe Küche mit nur einer Lucht und dahin-

ter Wohnsaal mit Ausgang zum Garten und Schlafkammer

umfassende herrschaftliche Sommer-Wohnung. Der Pächter

dürfte die Wohnräume seitlich der Diele und Küche genutzt

haben. Angeschnitten die anschließenden beiden Nebenge-

bäude und die geplante Gartengestaltung (Zeichnung von

Johann Mauritz Güding nach Entwurf Schlaun um 1745/48).

Im Folgenden wird der Blick allerdings räumlich um-

gekehrt erfolgen. Es wird vor allem um Güter auf dem

Land gehen, die sich im Besitz von in der Stadt Leben-

den befanden. Um die hier wirksam werdenden Ent-

wicklungen besser beleuchten zu können, wird ver-

schiedentlich auf die Verhältnisse der offensichtlich

vergleichbaren Entwicklungen unterliegenden Güter

im adeligen Besitz verwiesen. Es handelte sich vor

allem um allode, frei verkauf- und vererbbare Güter,

aber auch um Lehnsbesitz.

Bei der Klärung der konkreten Besitzgeschichten die-

ser Land-Güter gibt es zumeist große Schwierigkeiten.

Da sie sehr häufig den Besitz wechselten, entstanden

in aller Regel auch keine geschlossenen Archivbe-

stände zu diesen Gütern und sie verbanden sich oft

auch nicht mit der Tradition einer Familie. Allein die-

ser Umstand dürfte einer der wesentlichen Gründe

dafür sein, dass die Kenntnisse über Landgüter von

Städtern bis heute recht gering geblieben sind und in

dieser Hinsicht auch nur im Umkreis weniger Städte

besondere Aufmerksamkeit der Forschung fanden.16

Die geringe Kenntnis ist aber sicherlich auch darauf

zurückzuführen, dass im Unterschied zu Bürger- und

Bauernhäusern ein großer Teil dieser Güter heute

nicht mehr erhalten ist, da sie im Umfeld der alten

Städte zumeist schon im 19. und frühen 20. Jahrhun-

dert bei deren Ausweitungen der Bodenspekulation

zum Opfer fielen und ihre Existenz daher heute viel-

fach weitgehend vergessen ist.

In der Mitte des 16. Jahrhunderts gab es allein um

Münster mindestens 50 Höfe oder Güter, die sich in

der Hand der 22 Münsteraner Erbmännerfamilien als

der führenden und weitgehend geschlossenen städti-

schen Oberschicht befanden.17 Neben ihnen gab es

aber noch viele andere Familien, die ebenfalls Land-

güter unterhielten, etwa Kaufleute, Rechtsgelehrte

und die seit der frühen Neuzeit ständig größer wer-

dende Schicht der in der landesherrlichen Verwaltung

tätigen Beamten: Verflechtungen dieser Familien un-

tereinander durch verwandtschaftliche Verbindungen

sind vielfältig; aufschlussreich ist es, das wirtschaftli-

che Aufsteigen und Absinken dieser Familien vom

Bürgertum zum Dienstadel und umgekehrt zu verfol-

gen als rechtliche, soziale und wirtschaftliche Grund-

lagen für den Besitz der Güter und Höfe.18

Auffallend ist, dass es nach 1500 und mit Schwer-

punkt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

ebenso wie anderswo auch im Raum Münster zu vie-

len Neugründungen von in aller Regel später als

„Haus" bezeichneten Gütern durch Zusammenkauf

von Grundstücken und deren Befreiung gegen Be-

zahlung kam. Dies muss neben dem vielfach beschrie-

benen Wunsch nach einem standesgemäßen Landle-

ben auch als deutliche Ökonomisierung der Landwirt-

schaft in einer Zeit deutlicher Prosperität gesehen

werden.

Hierbei dürfte es sich um Reaktionen vor den

Bedingungen des Marktes handeln. So ist auffällig,

dass diese Güter neben herrschaftlichen Sommer-

wohnungen insbesondere von großformatigen Längs-

dielenhäusern bestimmt werden. Nahezu durchgän-

gig lässt sich nachweisen, dass man in diesen Bauten

große Mengen an Hornvieh unterbrachte. Dies dürfte

vor dem Hintergrund geschehen sein, dass Ochsen

über Jahrhunderte ein wesentliches Handelsgut

waren und Münster hier als ein zentraler Umschlag-

platz auf den Handelsrouten zwischen den Weide-

gebieten in den Marschgebieten Norddeutschlands

Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen

4 Plan für das 1745-1749 errichtete Hauptgebäude auf dem

Gut Haus Rüschhaus bei Münster, das der Architekt J. C.

Schlaun sich selber als Sommersitz errichten ließ. Das Haus

wurde als traditionelles Längsdielenhaus errichtet, erhielt

allerdings massive Umfassungswände. Hinter der Wirt-

schaftsdiele eine hohe Küche mit nur einer Lucht und dahin-

ter Wohnsaal mit Ausgang zum Garten und Schlafkammer

umfassende herrschaftliche Sommer-Wohnung. Der Pächter

dürfte die Wohnräume seitlich der Diele und Küche genutzt

haben. Angeschnitten die anschließenden beiden Nebenge-

bäude und die geplante Gartengestaltung (Zeichnung von

Johann Mauritz Güding nach Entwurf Schlaun um 1745/48).

Im Folgenden wird der Blick allerdings räumlich um-

gekehrt erfolgen. Es wird vor allem um Güter auf dem

Land gehen, die sich im Besitz von in der Stadt Leben-

den befanden. Um die hier wirksam werdenden Ent-

wicklungen besser beleuchten zu können, wird ver-

schiedentlich auf die Verhältnisse der offensichtlich

vergleichbaren Entwicklungen unterliegenden Güter

im adeligen Besitz verwiesen. Es handelte sich vor

allem um allode, frei verkauf- und vererbbare Güter,

aber auch um Lehnsbesitz.

Bei der Klärung der konkreten Besitzgeschichten die-

ser Land-Güter gibt es zumeist große Schwierigkeiten.

Da sie sehr häufig den Besitz wechselten, entstanden

in aller Regel auch keine geschlossenen Archivbe-

stände zu diesen Gütern und sie verbanden sich oft

auch nicht mit der Tradition einer Familie. Allein die-

ser Umstand dürfte einer der wesentlichen Gründe

dafür sein, dass die Kenntnisse über Landgüter von

Städtern bis heute recht gering geblieben sind und in

dieser Hinsicht auch nur im Umkreis weniger Städte

besondere Aufmerksamkeit der Forschung fanden.16

Die geringe Kenntnis ist aber sicherlich auch darauf

zurückzuführen, dass im Unterschied zu Bürger- und

Bauernhäusern ein großer Teil dieser Güter heute

nicht mehr erhalten ist, da sie im Umfeld der alten

Städte zumeist schon im 19. und frühen 20. Jahrhun-

dert bei deren Ausweitungen der Bodenspekulation

zum Opfer fielen und ihre Existenz daher heute viel-

fach weitgehend vergessen ist.

In der Mitte des 16. Jahrhunderts gab es allein um

Münster mindestens 50 Höfe oder Güter, die sich in

der Hand der 22 Münsteraner Erbmännerfamilien als

der führenden und weitgehend geschlossenen städti-

schen Oberschicht befanden.17 Neben ihnen gab es

aber noch viele andere Familien, die ebenfalls Land-

güter unterhielten, etwa Kaufleute, Rechtsgelehrte

und die seit der frühen Neuzeit ständig größer wer-

dende Schicht der in der landesherrlichen Verwaltung

tätigen Beamten: Verflechtungen dieser Familien un-

tereinander durch verwandtschaftliche Verbindungen

sind vielfältig; aufschlussreich ist es, das wirtschaftli-

che Aufsteigen und Absinken dieser Familien vom

Bürgertum zum Dienstadel und umgekehrt zu verfol-

gen als rechtliche, soziale und wirtschaftliche Grund-

lagen für den Besitz der Güter und Höfe.18

Auffallend ist, dass es nach 1500 und mit Schwer-

punkt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

ebenso wie anderswo auch im Raum Münster zu vie-

len Neugründungen von in aller Regel später als

„Haus" bezeichneten Gütern durch Zusammenkauf

von Grundstücken und deren Befreiung gegen Be-

zahlung kam. Dies muss neben dem vielfach beschrie-

benen Wunsch nach einem standesgemäßen Landle-

ben auch als deutliche Ökonomisierung der Landwirt-

schaft in einer Zeit deutlicher Prosperität gesehen

werden.

Hierbei dürfte es sich um Reaktionen vor den

Bedingungen des Marktes handeln. So ist auffällig,

dass diese Güter neben herrschaftlichen Sommer-

wohnungen insbesondere von großformatigen Längs-

dielenhäusern bestimmt werden. Nahezu durchgän-

gig lässt sich nachweisen, dass man in diesen Bauten

große Mengen an Hornvieh unterbrachte. Dies dürfte

vor dem Hintergrund geschehen sein, dass Ochsen

über Jahrhunderte ein wesentliches Handelsgut

waren und Münster hier als ein zentraler Umschlag-

platz auf den Handelsrouten zwischen den Weide-

gebieten in den Marschgebieten Norddeutschlands