244

Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen

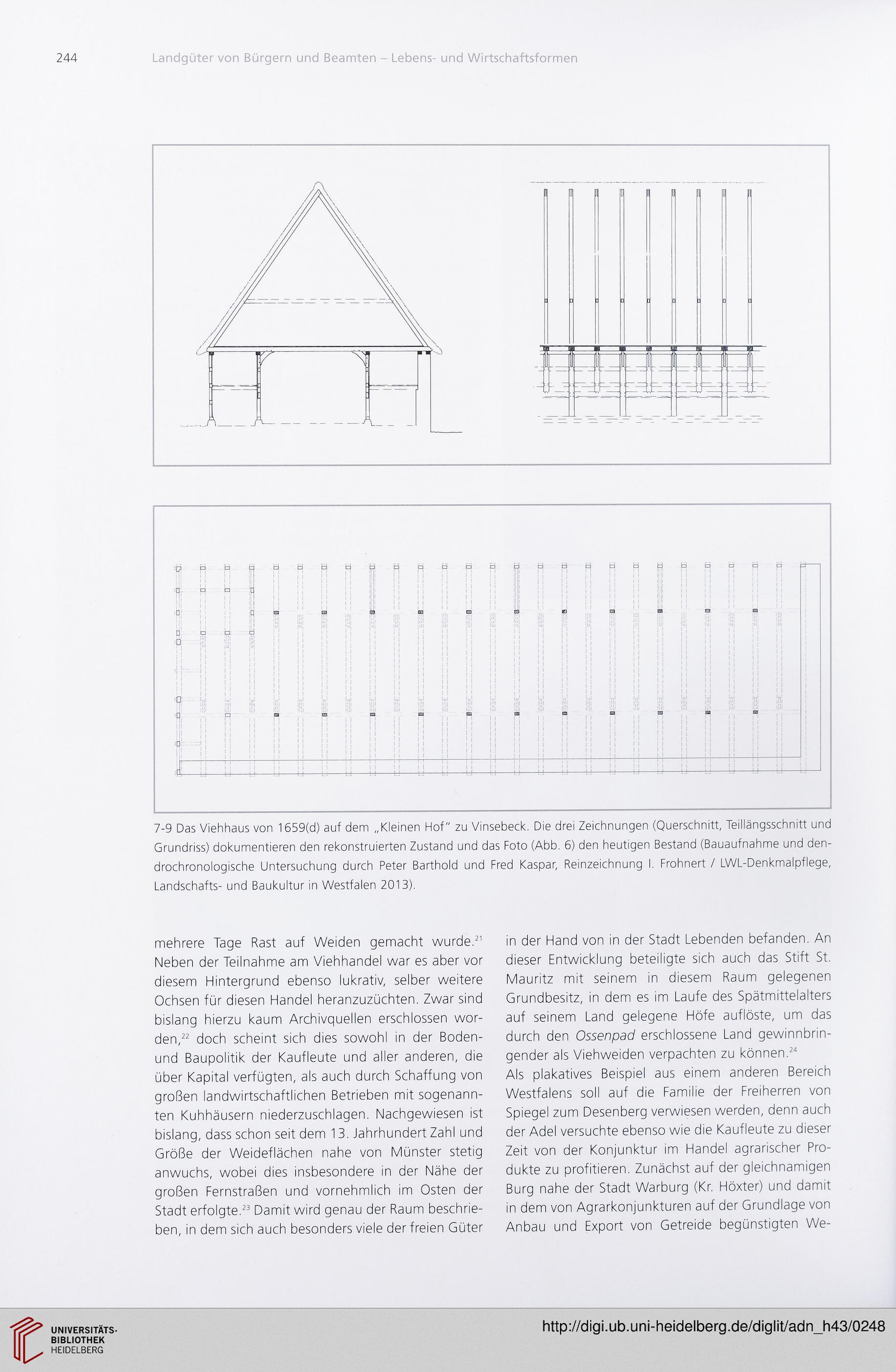

7-9 Das Viehhaus von 1659(d) auf dem „Kleinen Hof" zu Vinsebeck. Die drei Zeichnungen (Querschnitt, Teillängsschnitt und

Grundriss) dokumentieren den rekonstruierten Zustand und das Foto (Abb. 6) den heutigen Bestand (Bauaufnahme und den-

drochronologische Untersuchung durch Peter Barthold und Fred Kaspar, Reinzeichnung I. Frohnert / LWL-Denkmalpflege,

Landschafts- und Baukultur in Westfalen 2013).

mehrere Tage Rast auf Weiden gemacht wurde.21

Neben der Teilnahme am Viehhandel war es aber vor

diesem Hintergrund ebenso lukrativ, selber weitere

Ochsen für diesen Handel heranzuzüchten. Zwar sind

bislang hierzu kaum Archivquellen erschlossen wor-

den,22 doch scheint sich dies sowohl in der Boden-

und Baupolitik der Kaufleute und aller anderen, die

über Kapital verfügten, als auch durch Schaffung von

großen landwirtschaftlichen Betrieben mit sogenann-

ten Kuhhäusern niederzuschlagen. Nachgewiesen ist

bislang, dass schon seit dem 13. Jahrhundert Zahl und

Größe der Weideflächen nahe von Münster stetig

anwuchs, wobei dies insbesondere in der Nähe der

großen Fernstraßen und vornehmlich im Osten der

Stadt erfolgte.23 Damit wird genau der Raum beschrie-

ben, in dem sich auch besonders viele der freien Güter

in der Hand von in der Stadt Lebenden befanden. An

dieser Entwicklung beteiligte sich auch das Stift St.

Mauritz mit seinem in diesem Raum gelegenen

Grundbesitz, in dem es im Laufe des Spätmittelalters

auf seinem Land gelegene Höfe auflöste, um das

durch den Ossenpad erschlossene Land gewinnbrin-

gender als Viehweiden verpachten zu können.24

Als plakatives Beispiel aus einem anderen Bereich

Westfalens soll auf die Familie der Freiherren von

Spiegel zum Desenberg verwiesen werden, denn auch

der Adel versuchte ebenso wie die Kaufleute zu dieser

Zeit von der Konjunktur im Handel agrarischer Pro-

dukte zu profitieren. Zunächst auf der gleichnamigen

Burg nahe der Stadt Warburg (Kr. Höxter) und damit

in dem von Agrarkonjunkturen auf der Grundlage von

Anbau und Export von Getreide begünstigten We-

Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen

7-9 Das Viehhaus von 1659(d) auf dem „Kleinen Hof" zu Vinsebeck. Die drei Zeichnungen (Querschnitt, Teillängsschnitt und

Grundriss) dokumentieren den rekonstruierten Zustand und das Foto (Abb. 6) den heutigen Bestand (Bauaufnahme und den-

drochronologische Untersuchung durch Peter Barthold und Fred Kaspar, Reinzeichnung I. Frohnert / LWL-Denkmalpflege,

Landschafts- und Baukultur in Westfalen 2013).

mehrere Tage Rast auf Weiden gemacht wurde.21

Neben der Teilnahme am Viehhandel war es aber vor

diesem Hintergrund ebenso lukrativ, selber weitere

Ochsen für diesen Handel heranzuzüchten. Zwar sind

bislang hierzu kaum Archivquellen erschlossen wor-

den,22 doch scheint sich dies sowohl in der Boden-

und Baupolitik der Kaufleute und aller anderen, die

über Kapital verfügten, als auch durch Schaffung von

großen landwirtschaftlichen Betrieben mit sogenann-

ten Kuhhäusern niederzuschlagen. Nachgewiesen ist

bislang, dass schon seit dem 13. Jahrhundert Zahl und

Größe der Weideflächen nahe von Münster stetig

anwuchs, wobei dies insbesondere in der Nähe der

großen Fernstraßen und vornehmlich im Osten der

Stadt erfolgte.23 Damit wird genau der Raum beschrie-

ben, in dem sich auch besonders viele der freien Güter

in der Hand von in der Stadt Lebenden befanden. An

dieser Entwicklung beteiligte sich auch das Stift St.

Mauritz mit seinem in diesem Raum gelegenen

Grundbesitz, in dem es im Laufe des Spätmittelalters

auf seinem Land gelegene Höfe auflöste, um das

durch den Ossenpad erschlossene Land gewinnbrin-

gender als Viehweiden verpachten zu können.24

Als plakatives Beispiel aus einem anderen Bereich

Westfalens soll auf die Familie der Freiherren von

Spiegel zum Desenberg verwiesen werden, denn auch

der Adel versuchte ebenso wie die Kaufleute zu dieser

Zeit von der Konjunktur im Handel agrarischer Pro-

dukte zu profitieren. Zunächst auf der gleichnamigen

Burg nahe der Stadt Warburg (Kr. Höxter) und damit

in dem von Agrarkonjunkturen auf der Grundlage von

Anbau und Export von Getreide begünstigten We-