250

Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen

der um Lübeck nachweisbare Bestand erfasst.61

Ebenso sind die Güter in der Hand des Salz-Patriziats

von Lüneburg erfasst.62

Entsprechend den vielfach bescheideneren wirtschaft-

lichen Möglichkeiten bestanden nach bislang vorlie-

gender Kenntnis die Sommersitze der Bewohner mitt-

lerer und kleinerer Städte Nordwestdeutschlands in

aller Regel aus verpachteten Höfen, die über das be-

sondere Rechtsverhältnis der Zeitpacht die Inhaber

offensichtlich ihrer besonderen Bedürfnisse beim

Aufenthalt auf dem Lande sicherstellen konnten: Der

Pachtherr musste sich nicht um die Bewirtschaftung

des Hofes kümmern, doch konnte er dem Pächter

aufgeben, ihn bei seiner Anwesenheit auf dem Hof zu

versorgen. Der Besitz solcher Pachthöfe mit Sommer-

wohnungen dürfte für die oberen Sozialschichten

aller Städte über Jahrhunderte üblich gewesen sein.

Ihr Aufkommen allerdings in den Zusammenhang der

Ausbildung von Gärten der Renaissance zu stellen,

dürfte nicht zutreffend sein.63

Bislang liegen zu dieser besonderen Form der Stadt-

Land-Beziehungen keine systematischen Forschungen

vor. Bekannt und beschrieben ist diese Beziehung bis-

lang vor allem für die patrizische städtische Ober-

schicht, deren Mitglieder in Münster als sogenannte

Erbmänner bezeichnet wurden.64 Ausführlicher wurde

das Thema für den eigentlichen münsterschen Stifts-

adel erst im Jahre 2000 behandelt.65 Vergleichbare

Lebensweisen lassen sich aus bislang eher zufälligen

Belegen ebenso auch für Mitglieder der Geistlichkeit

belegen, die die höheren Ämter in der bischöflichen

Verwaltung und den zahlreichen Stiften der Stadt

besetzten, zumal diese Geistlichen vielfach ebenfalls

aus den führenden bürgerlichen Schichten stammten.

So gehörte z. B. zum Amt des Dechanten am

Münsteraner Domstift über Jahrhunderte der große

Pachthof Schulte Havichhorst in Münster-Handorf,

auf dem auch ein freistehendes „Herrenhaus" stand.

Die Niederlassung der Johanniter in Münster besaß

schon im 15. Jahrhundert den Hof Zumberge, einen

großen Gräftenhof bei Senden, der bis 1534 in

Eigenwirtschaft stand und danach verpachtet wurde.

Dort befand sich ein in der Mitte des 16. Jahrhunderts

neu errichtetes Bauhaus, dessen große Kammer mit

Keller sowie der vor dem Gebäude stehende

Pferdestall und die Fischerei in den Gräften nicht ver-

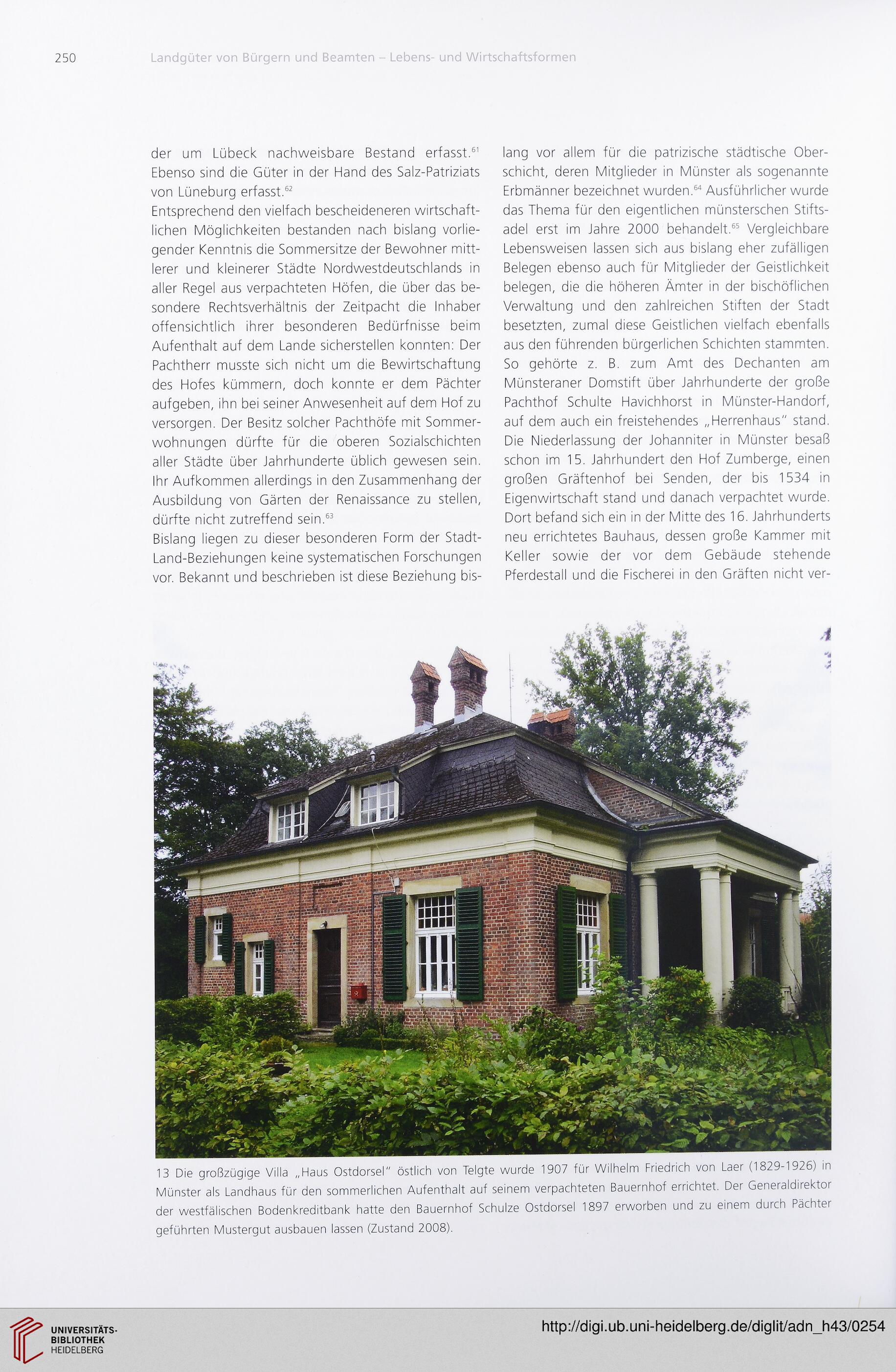

13 Die großzügige Villa „Haus Ostdorsel" östlich von Telgte wurde 1907 für Wilhelm Friedrich von Laer (1829-1926) in

Münster als Landhaus für den sommerlichen Aufenthalt auf seinem verpachteten Bauernhof errichtet. Der Generaldirektor

der westfälischen Bodenkreditbank hatte den Bauernhof Schulze Ostdorsel 1897 erworben und zu einem durch Pächter

geführten Mustergut ausbauen lassen (Zustand 2008).

Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen

der um Lübeck nachweisbare Bestand erfasst.61

Ebenso sind die Güter in der Hand des Salz-Patriziats

von Lüneburg erfasst.62

Entsprechend den vielfach bescheideneren wirtschaft-

lichen Möglichkeiten bestanden nach bislang vorlie-

gender Kenntnis die Sommersitze der Bewohner mitt-

lerer und kleinerer Städte Nordwestdeutschlands in

aller Regel aus verpachteten Höfen, die über das be-

sondere Rechtsverhältnis der Zeitpacht die Inhaber

offensichtlich ihrer besonderen Bedürfnisse beim

Aufenthalt auf dem Lande sicherstellen konnten: Der

Pachtherr musste sich nicht um die Bewirtschaftung

des Hofes kümmern, doch konnte er dem Pächter

aufgeben, ihn bei seiner Anwesenheit auf dem Hof zu

versorgen. Der Besitz solcher Pachthöfe mit Sommer-

wohnungen dürfte für die oberen Sozialschichten

aller Städte über Jahrhunderte üblich gewesen sein.

Ihr Aufkommen allerdings in den Zusammenhang der

Ausbildung von Gärten der Renaissance zu stellen,

dürfte nicht zutreffend sein.63

Bislang liegen zu dieser besonderen Form der Stadt-

Land-Beziehungen keine systematischen Forschungen

vor. Bekannt und beschrieben ist diese Beziehung bis-

lang vor allem für die patrizische städtische Ober-

schicht, deren Mitglieder in Münster als sogenannte

Erbmänner bezeichnet wurden.64 Ausführlicher wurde

das Thema für den eigentlichen münsterschen Stifts-

adel erst im Jahre 2000 behandelt.65 Vergleichbare

Lebensweisen lassen sich aus bislang eher zufälligen

Belegen ebenso auch für Mitglieder der Geistlichkeit

belegen, die die höheren Ämter in der bischöflichen

Verwaltung und den zahlreichen Stiften der Stadt

besetzten, zumal diese Geistlichen vielfach ebenfalls

aus den führenden bürgerlichen Schichten stammten.

So gehörte z. B. zum Amt des Dechanten am

Münsteraner Domstift über Jahrhunderte der große

Pachthof Schulte Havichhorst in Münster-Handorf,

auf dem auch ein freistehendes „Herrenhaus" stand.

Die Niederlassung der Johanniter in Münster besaß

schon im 15. Jahrhundert den Hof Zumberge, einen

großen Gräftenhof bei Senden, der bis 1534 in

Eigenwirtschaft stand und danach verpachtet wurde.

Dort befand sich ein in der Mitte des 16. Jahrhunderts

neu errichtetes Bauhaus, dessen große Kammer mit

Keller sowie der vor dem Gebäude stehende

Pferdestall und die Fischerei in den Gräften nicht ver-

13 Die großzügige Villa „Haus Ostdorsel" östlich von Telgte wurde 1907 für Wilhelm Friedrich von Laer (1829-1926) in

Münster als Landhaus für den sommerlichen Aufenthalt auf seinem verpachteten Bauernhof errichtet. Der Generaldirektor

der westfälischen Bodenkreditbank hatte den Bauernhof Schulze Ostdorsel 1897 erworben und zu einem durch Pächter

geführten Mustergut ausbauen lassen (Zustand 2008).