Bauernhöfe mit Zweit- und Drittwohnungen

Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische

263

Freitreppe in den Garten und hatte ebenso Verbin-

dung zur Küche des Bauernhauses.

Ebenfalls um 1760 wurde das Gut Haus Wienburg

nördlich der Stadt Münster als Pachthof mit Som-

mersitz für den Landrentmeister von Wintgen ein-

schließlich eines großen Barockgartens ausgebaut:

Hier wurde an das wie üblich von Fachwerk ausge-

führte Längsdielenhaus für den Pächter ein deutlich

abgesetzter herrschaftlicher Wohnbereich angefügt.

Dieser ist als Massivbau unter einem Mansarddach

ausgeführt.

Weitere Arten der Sommerfrische

Abschließend soll noch auf weitere Möglichkeiten für

den sommerlichen Aufenthalt der in der Stadt

Lebenden auf dem Land hingewiesen werden, den es

neben der exklusiven herrschaftlichen Landpartie,

dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen, und

den Gartenhäusern vor der Stadt gab. Hier ist auf die

eher kollektive Landpartie hinzuweisen. Hinter dieser

Formulierung verbirgt sich das Phänomen der ländli-

chen Gasthäuser und Wirtschaften auf dem Land, die

im Umkreis von Münster in den letzten zwei

Jahrhunderten allgemein als „Kaffeehaus" bezeichnet

wurden. Sie waren das Ziel von Tagesausflügen der

breiten Bevölkerungskreise, die sich kein eigenes

Landhaus leisten konnten. Hierzu boten sich nahezu

alle Bauernhäuser an, sofern ihre Bewohner an einem

Nebenverdienst interessiert waren. Zudem war es eine

Möglichkeit zusätzlichen Umsatzes der an den Straßen

stehenden oder auch zu diesem Zweck eigens errich-

teter Gasthäuser. Immer musste allerdings ein großer

Garten geboten werden, der längeren Aufenthalt,

Spiel und Vergnügen ermöglichte. Nachdem die

Sommerwohnung auf dem Gut Haus Wienburg, am

nördlichen Rand von Münster gelegen, schon 20 Jahre

nach der Errichtung aus dem Zentrum des Interesses

der Besitzerfamilie geriet, wurde sie seit spätestens

1788 an einen Wirt verpachtet. Bis heute wird hier ein

Landgasthaus mit Gartenbetrieb unterhalten. Auch

das Gut Werse östlich von Münster wurde nach 1870

in ein Kaffeehaus umgewandelt und ebenso ist das

Gut Nachtigall bei Paderborn schon seit Langem zu

einer Ausflugsgaststätte geworden.

Auf eine weitere Erscheinung der Sommerfrischen ist

zumindest noch hinzuweisen: Schon seit spätestens

dem Hochmittelalter war es üblich, im Sommer eine

Reise zu einem Gesundbrunnen „ins Bad" zu unter-

nehmen. Nachweisbar ist die Brunnenreise zumindest

für die städtischen und geistlichen Oberschichten,

doch ist der allgemeine Brauch der Sommerreise auch

für viele der übrigen Bevölkerungskreise zu vermuten.

So gehörte die Nutzung der 5-6 Wochen dauernden

Ernte- und Brunnenzeit im Hochsommer zum ver-

brieften Recht in der 1801 erlassenen Ferienordnung

des königl. Ober-Appellationsgerichtes von Braun-

schweig-Lüneburg zu Celle.123

Ausblick: Sommerwohnungen und

Sommerhäuser werden bis heute errichtet

Güter der beschriebenen Art sind nicht nur in der vor-

industriellen Zeit entstanden. Sie wurden bis weit in

das 20. Jahrhundert betrieben und sogar noch neu

errichtet. Hierzu sei nur auf zwei von zahlreichen wei-

teren Beispielen verwiesen, die ebenfalls in dem klein

gewählten Untersuchungsraum zu finden sind:

In der Mitte des 19. Jahrhunderts unterhielt der Fami-

lienverband der Beamten- und Bankiersfamilie von

Olfers in Münster allein drei Höfe im Umkreis von

Münster, auf denen sich auch herrschaftliche Woh-

nungen bzw. Sommerhäuser zum Sommer-Aufenthalt

befanden: Das schon mehrmals erwähnte Haus Milte

östlich der Stadt bei Telgte, das Haus Runde westlich

(Billerbeck, Kr. Coesfeld) und als Neubau von 1830

das Haus Hohenfeld südwestlich der Stadt (Münster-

Roxel).124 Der Mühlenbesitzer Anton Scheffer-

Boichorst (1821-1893) auf dem Mühlenhof in

Warendorf ließ sich auf dem elterlichen Hof seiner

Ehefrau Anna Maria Schulze Affhüppe vor dieser

Stadt um 1860 ein Sommerhaus errichten. Der einge-

schossige Backsteinbau unter Satteldach ist noch

erhalten.125 Ab 1897 entstand Haus Ostdorsel bei

Telgte (Kr. Warendorf), nachdem Friedrich Wilhelm

von Laer den Hof Schulze Ostdorsel für 90 000 Mark

angekauft hatte. Von Laer (9. Juni 1829 Gut

Oberbehme bei Kirchlengern, Kr. Herford - 10. März

1926 Kassel) hatte ein bewegtes Leben.126 Er ließ den

angekauften Hof zu einem Gutshof und als landwirt-

schaftlichen Musterbetrieb ausbauen und verpachtete

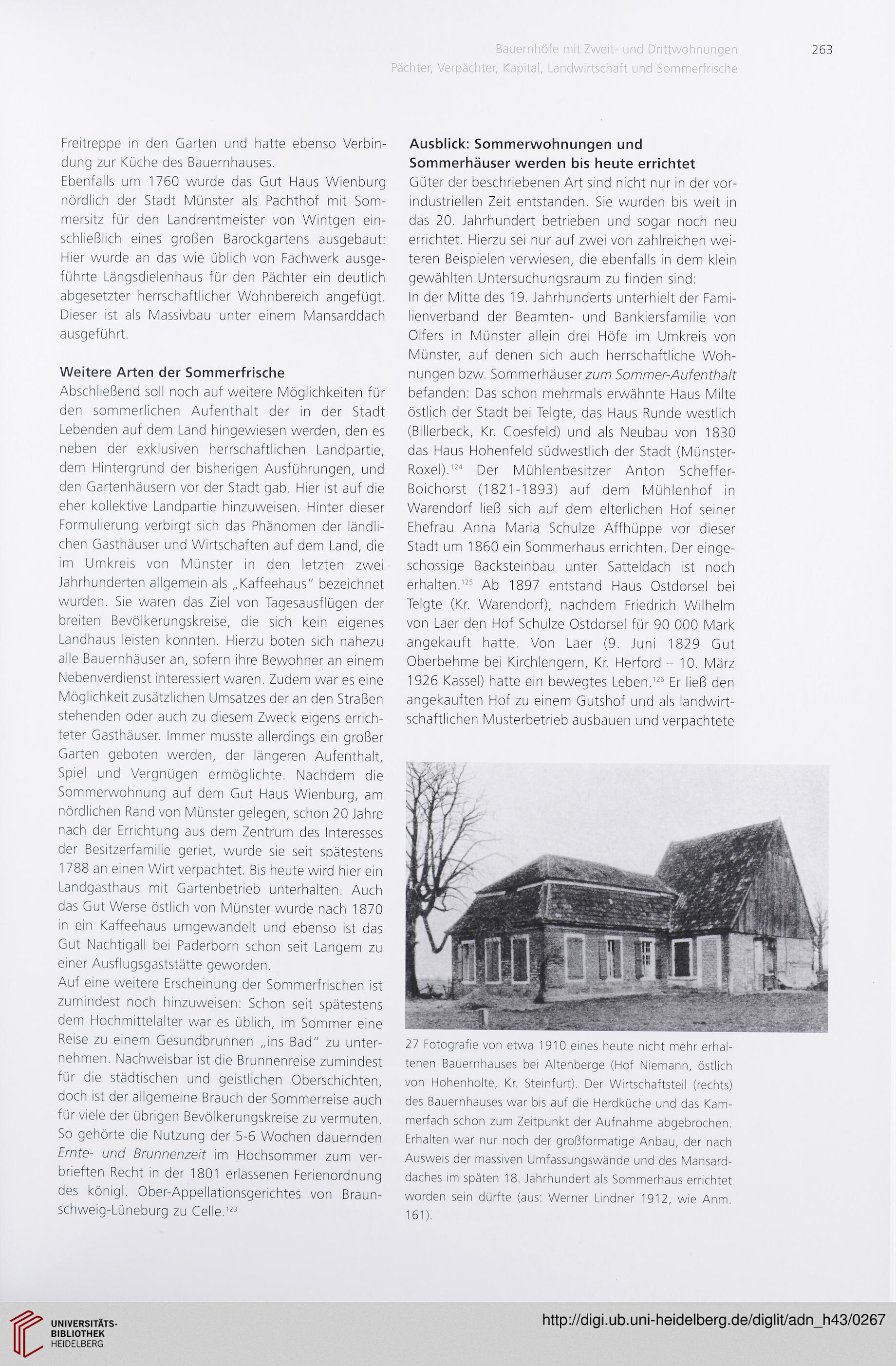

27 Fotografie von etwa 1910 eines heute nicht mehr erhal-

tenen Bauernhauses bei Altenberge (Hof Niemann, östlich

von Hohenholte, Kr. Steinfurt). Der Wirtschaftsteil (rechts)

des Bauernhauses war bis auf die Herdküche und das Kam-

merfach schon zum Zeitpunkt der Aufnahme abgebrochen.

Erhalten war nur noch der großformatige Anbau, der nach

Ausweis der massiven Umfassungswände und des Mansard-

daches im späten 18. Jahrhundert als Sommerhaus errichtet

worden sein dürfte (aus: Werner Lindner 1912, wie Anm.

161).

Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische

263

Freitreppe in den Garten und hatte ebenso Verbin-

dung zur Küche des Bauernhauses.

Ebenfalls um 1760 wurde das Gut Haus Wienburg

nördlich der Stadt Münster als Pachthof mit Som-

mersitz für den Landrentmeister von Wintgen ein-

schließlich eines großen Barockgartens ausgebaut:

Hier wurde an das wie üblich von Fachwerk ausge-

führte Längsdielenhaus für den Pächter ein deutlich

abgesetzter herrschaftlicher Wohnbereich angefügt.

Dieser ist als Massivbau unter einem Mansarddach

ausgeführt.

Weitere Arten der Sommerfrische

Abschließend soll noch auf weitere Möglichkeiten für

den sommerlichen Aufenthalt der in der Stadt

Lebenden auf dem Land hingewiesen werden, den es

neben der exklusiven herrschaftlichen Landpartie,

dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen, und

den Gartenhäusern vor der Stadt gab. Hier ist auf die

eher kollektive Landpartie hinzuweisen. Hinter dieser

Formulierung verbirgt sich das Phänomen der ländli-

chen Gasthäuser und Wirtschaften auf dem Land, die

im Umkreis von Münster in den letzten zwei

Jahrhunderten allgemein als „Kaffeehaus" bezeichnet

wurden. Sie waren das Ziel von Tagesausflügen der

breiten Bevölkerungskreise, die sich kein eigenes

Landhaus leisten konnten. Hierzu boten sich nahezu

alle Bauernhäuser an, sofern ihre Bewohner an einem

Nebenverdienst interessiert waren. Zudem war es eine

Möglichkeit zusätzlichen Umsatzes der an den Straßen

stehenden oder auch zu diesem Zweck eigens errich-

teter Gasthäuser. Immer musste allerdings ein großer

Garten geboten werden, der längeren Aufenthalt,

Spiel und Vergnügen ermöglichte. Nachdem die

Sommerwohnung auf dem Gut Haus Wienburg, am

nördlichen Rand von Münster gelegen, schon 20 Jahre

nach der Errichtung aus dem Zentrum des Interesses

der Besitzerfamilie geriet, wurde sie seit spätestens

1788 an einen Wirt verpachtet. Bis heute wird hier ein

Landgasthaus mit Gartenbetrieb unterhalten. Auch

das Gut Werse östlich von Münster wurde nach 1870

in ein Kaffeehaus umgewandelt und ebenso ist das

Gut Nachtigall bei Paderborn schon seit Langem zu

einer Ausflugsgaststätte geworden.

Auf eine weitere Erscheinung der Sommerfrischen ist

zumindest noch hinzuweisen: Schon seit spätestens

dem Hochmittelalter war es üblich, im Sommer eine

Reise zu einem Gesundbrunnen „ins Bad" zu unter-

nehmen. Nachweisbar ist die Brunnenreise zumindest

für die städtischen und geistlichen Oberschichten,

doch ist der allgemeine Brauch der Sommerreise auch

für viele der übrigen Bevölkerungskreise zu vermuten.

So gehörte die Nutzung der 5-6 Wochen dauernden

Ernte- und Brunnenzeit im Hochsommer zum ver-

brieften Recht in der 1801 erlassenen Ferienordnung

des königl. Ober-Appellationsgerichtes von Braun-

schweig-Lüneburg zu Celle.123

Ausblick: Sommerwohnungen und

Sommerhäuser werden bis heute errichtet

Güter der beschriebenen Art sind nicht nur in der vor-

industriellen Zeit entstanden. Sie wurden bis weit in

das 20. Jahrhundert betrieben und sogar noch neu

errichtet. Hierzu sei nur auf zwei von zahlreichen wei-

teren Beispielen verwiesen, die ebenfalls in dem klein

gewählten Untersuchungsraum zu finden sind:

In der Mitte des 19. Jahrhunderts unterhielt der Fami-

lienverband der Beamten- und Bankiersfamilie von

Olfers in Münster allein drei Höfe im Umkreis von

Münster, auf denen sich auch herrschaftliche Woh-

nungen bzw. Sommerhäuser zum Sommer-Aufenthalt

befanden: Das schon mehrmals erwähnte Haus Milte

östlich der Stadt bei Telgte, das Haus Runde westlich

(Billerbeck, Kr. Coesfeld) und als Neubau von 1830

das Haus Hohenfeld südwestlich der Stadt (Münster-

Roxel).124 Der Mühlenbesitzer Anton Scheffer-

Boichorst (1821-1893) auf dem Mühlenhof in

Warendorf ließ sich auf dem elterlichen Hof seiner

Ehefrau Anna Maria Schulze Affhüppe vor dieser

Stadt um 1860 ein Sommerhaus errichten. Der einge-

schossige Backsteinbau unter Satteldach ist noch

erhalten.125 Ab 1897 entstand Haus Ostdorsel bei

Telgte (Kr. Warendorf), nachdem Friedrich Wilhelm

von Laer den Hof Schulze Ostdorsel für 90 000 Mark

angekauft hatte. Von Laer (9. Juni 1829 Gut

Oberbehme bei Kirchlengern, Kr. Herford - 10. März

1926 Kassel) hatte ein bewegtes Leben.126 Er ließ den

angekauften Hof zu einem Gutshof und als landwirt-

schaftlichen Musterbetrieb ausbauen und verpachtete

27 Fotografie von etwa 1910 eines heute nicht mehr erhal-

tenen Bauernhauses bei Altenberge (Hof Niemann, östlich

von Hohenholte, Kr. Steinfurt). Der Wirtschaftsteil (rechts)

des Bauernhauses war bis auf die Herdküche und das Kam-

merfach schon zum Zeitpunkt der Aufnahme abgebrochen.

Erhalten war nur noch der großformatige Anbau, der nach

Ausweis der massiven Umfassungswände und des Mansard-

daches im späten 18. Jahrhundert als Sommerhaus errichtet

worden sein dürfte (aus: Werner Lindner 1912, wie Anm.

161).