336

Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen

erschlossen werden: Dieser erhielt 15 Gebinde (von

denen die ersten vier im Jahre 1834 entfernt wur-

den).55 Bei einer ungewöhnlich großen Breite von

14,20 m erhielt das Vierständergerüst eine Gesamt-

länge von etwa 30,90 m. Das Wandgefüge der jeweils

etwa 1,95 m breiten Gefache war an beiden Trauf-

wänden nur einfach verriegelt (die Riegel einfach ver-

nagelt) und wies an jedem zweiten Ständer im

Längsverband verdeckt verzimmerte paarige Kopf-

bänder auf; diese bauzeitlich sehr großen Gefache

dürften daher mit Lehmflechtwerk verschlossen

gewesen sein. Während im Querverband zwischen

den Ständern der Außenwände und den Dachbalken

keine Kopfbänder vorhanden waren, bestanden diese

zwischen den beiden inneren Ständerreihen und den

Dachbalken.

Das Dachwerk des Hauses bestand aus starken, auf

die Balkenköpfe gezapfte Sparren, die zwei hochsit-

zende und eingezapfte Kehlbalkenlagen aufwiesen.

Hierbei wurde die untere Kehlbalkenlage durch

Kopfbänder zu den Sparren gesichert56 und war daher

wohl als weiterer Lagerboden vorgesehen. Das erhal-

tene Giebeldreieck des Wirtschaftsgiebels kragt über

breiten Taubandknaggen und Hakenbalken bzw.

Rühmenden vor und ist verbohlt: Zur Halterung der in

eine Nut an der Unterseite der Giebelsparren eingenu-

teten Bohlen bestehen mehrere zurückgesetzt verzim-

merte Riegelketten, die von drei Ständern mit Fuß-

blättern gehalten werden.57

Der Wirtschaftsteil des Hauses umfasste neun Ge-

fache, gefolgt von einer wohl nicht durch eine Scher-

wand abgetrennten Flettküche von drei und einem

Kammerfach von zwei Gefachen. Beide Seitenschiffe

erhielten eine lichte Breite von 2,30 m und dürften

daher als Kuhställe eingerichtet gewesen sein. Die

weitere Untergliederung des Wirtschaftsteiles in den

beiden Seitenschiffen kann in den Details heute nicht

mehr nachvollzogen werden, da man 1953 die inne-

ren Ständerreihen nahezu vollständig entfernt hat.

Der ursprüngliche daran nach Westen anschließende

Wohnteil („Kammerfach") ist insgesamt nicht erhal-

ten und in seiner Gestalt auch durch andere Quellen

kaum dokumentiert. Bei einem Umbau 1833 wurde

dieser zwei Gefache umfassende Bereich insgesamt

abgebrochen und auch der davor befindliche Bereich

der ehemaligen Flettküche von drei Gefachen stark

umgebaut. Baubefunde deuten darauf hin, dass das

Haus schon bauzeitlich im Flettbereich nur eine nörd-

liche hohe Lucht aufwies, während das südliche

Seitenschiff auch im Bereich der Flettküche fortge-

setzt war. Hier ist nach Vergleichsbeispielen ein

Wohnbereich für den Pächter anzunehmen (1807 als

Küchenstube und Küchenkammer genannt). Das

wohl mit einem Halbkeller versehene Kammerfach

scheint nach den Angaben in den Pachtverträgen des

frühen 19. Jahrhunderts aus einer großen Saalkam-

mer bestanden zu haben, an die seitlich zwei kleine

Kammern anschlossen (sie wurden um 1800 als

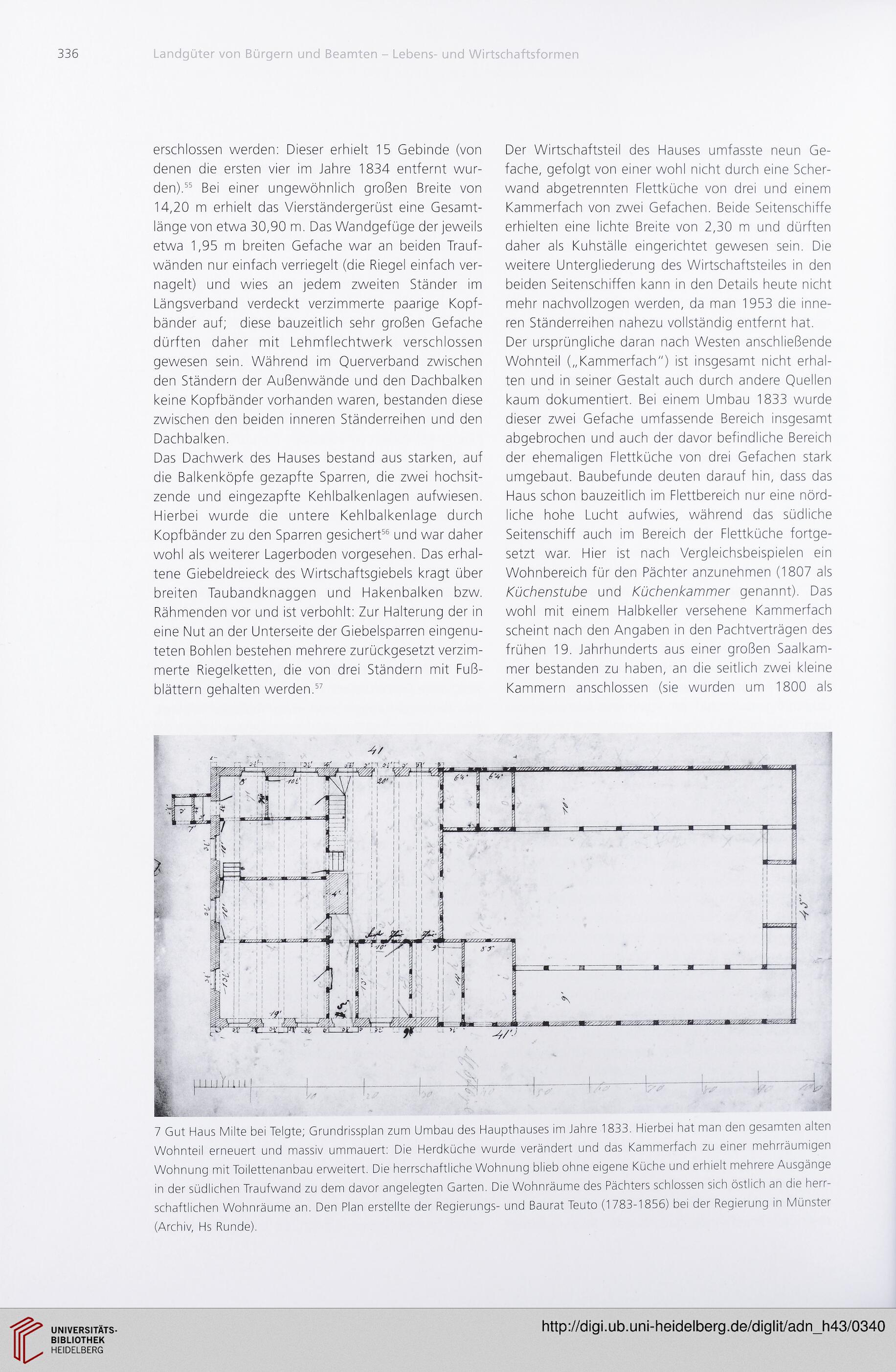

7 Gut Haus Milte bei Telgte; Grundrissplan zum Umbau des Haupthauses im Jahre 1833. Hierbei hat man den gesamten alten

Wohnteil erneuert und massiv ummauert: Die Herdküche wurde verändert und das Kammerfach zu einer mehrräumigen

Wohnung mit Toilettenanbau erweitert. Die herrschaftliche Wohnung blieb ohne eigene Küche und erhielt mehrere Ausgänge

in der südlichen Traufwand zu dem davor angelegten Garten. Die Wohnräume des Pächters schlossen sich östlich an die herr-

schaftlichen Wohnräume an. Den Plan erstellte der Regierungs- und Baurat Teuto (1783-1856) bei der Regierung in Münster

(Archiv, Hs Runde).

Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen

erschlossen werden: Dieser erhielt 15 Gebinde (von

denen die ersten vier im Jahre 1834 entfernt wur-

den).55 Bei einer ungewöhnlich großen Breite von

14,20 m erhielt das Vierständergerüst eine Gesamt-

länge von etwa 30,90 m. Das Wandgefüge der jeweils

etwa 1,95 m breiten Gefache war an beiden Trauf-

wänden nur einfach verriegelt (die Riegel einfach ver-

nagelt) und wies an jedem zweiten Ständer im

Längsverband verdeckt verzimmerte paarige Kopf-

bänder auf; diese bauzeitlich sehr großen Gefache

dürften daher mit Lehmflechtwerk verschlossen

gewesen sein. Während im Querverband zwischen

den Ständern der Außenwände und den Dachbalken

keine Kopfbänder vorhanden waren, bestanden diese

zwischen den beiden inneren Ständerreihen und den

Dachbalken.

Das Dachwerk des Hauses bestand aus starken, auf

die Balkenköpfe gezapfte Sparren, die zwei hochsit-

zende und eingezapfte Kehlbalkenlagen aufwiesen.

Hierbei wurde die untere Kehlbalkenlage durch

Kopfbänder zu den Sparren gesichert56 und war daher

wohl als weiterer Lagerboden vorgesehen. Das erhal-

tene Giebeldreieck des Wirtschaftsgiebels kragt über

breiten Taubandknaggen und Hakenbalken bzw.

Rühmenden vor und ist verbohlt: Zur Halterung der in

eine Nut an der Unterseite der Giebelsparren eingenu-

teten Bohlen bestehen mehrere zurückgesetzt verzim-

merte Riegelketten, die von drei Ständern mit Fuß-

blättern gehalten werden.57

Der Wirtschaftsteil des Hauses umfasste neun Ge-

fache, gefolgt von einer wohl nicht durch eine Scher-

wand abgetrennten Flettküche von drei und einem

Kammerfach von zwei Gefachen. Beide Seitenschiffe

erhielten eine lichte Breite von 2,30 m und dürften

daher als Kuhställe eingerichtet gewesen sein. Die

weitere Untergliederung des Wirtschaftsteiles in den

beiden Seitenschiffen kann in den Details heute nicht

mehr nachvollzogen werden, da man 1953 die inne-

ren Ständerreihen nahezu vollständig entfernt hat.

Der ursprüngliche daran nach Westen anschließende

Wohnteil („Kammerfach") ist insgesamt nicht erhal-

ten und in seiner Gestalt auch durch andere Quellen

kaum dokumentiert. Bei einem Umbau 1833 wurde

dieser zwei Gefache umfassende Bereich insgesamt

abgebrochen und auch der davor befindliche Bereich

der ehemaligen Flettküche von drei Gefachen stark

umgebaut. Baubefunde deuten darauf hin, dass das

Haus schon bauzeitlich im Flettbereich nur eine nörd-

liche hohe Lucht aufwies, während das südliche

Seitenschiff auch im Bereich der Flettküche fortge-

setzt war. Hier ist nach Vergleichsbeispielen ein

Wohnbereich für den Pächter anzunehmen (1807 als

Küchenstube und Küchenkammer genannt). Das

wohl mit einem Halbkeller versehene Kammerfach

scheint nach den Angaben in den Pachtverträgen des

frühen 19. Jahrhunderts aus einer großen Saalkam-

mer bestanden zu haben, an die seitlich zwei kleine

Kammern anschlossen (sie wurden um 1800 als

7 Gut Haus Milte bei Telgte; Grundrissplan zum Umbau des Haupthauses im Jahre 1833. Hierbei hat man den gesamten alten

Wohnteil erneuert und massiv ummauert: Die Herdküche wurde verändert und das Kammerfach zu einer mehrräumigen

Wohnung mit Toilettenanbau erweitert. Die herrschaftliche Wohnung blieb ohne eigene Küche und erhielt mehrere Ausgänge

in der südlichen Traufwand zu dem davor angelegten Garten. Die Wohnräume des Pächters schlossen sich östlich an die herr-

schaftlichen Wohnräume an. Den Plan erstellte der Regierungs- und Baurat Teuto (1783-1856) bei der Regierung in Münster

(Archiv, Hs Runde).