o —

- J

LE TABLEAU

pérante pour leurs émules et leurs successeurs, nous n’y

contredisons pas. Mais si l’on entend renfermer ce genre

dans des limites étroites, faire une distinction bien nette

entre l’Ecole flamande et l’École française au xive siècle et

même plus tard, et dénier toute œuvre qui a un caractère

flamand à un peintre français, non. Notre avis est que,

bien avant les Van Eyck, tout le pays situé en deçà des

Alpes, — la France comme les Flandres, — avait les

peintres animés du même sentiment, épris du même idéal ;

avec des méthodes analogues, ils ont produit des œuvres

du même caractère. A la tradition byzantine, ils avaient

substitué le culte de la nature, l’amour du vrai poussé

jusqu’au trivial, presque toujours ennobli cependant par

DU ROI RENÉ.

un sentiment religieux très profond. Dans le principe,

ignorants des lois de la perspective, ils ont concentré tous

leurs efforts sur le portrait ; ils ont étudié à fond la figure

humaine et y ont atteint une perfection qui n’a peut-être

pas été dépassée depuis. Leurs grands tableaux, pourrait-

on dire, ne sont qu’une longue suite de portraits.

Les Français ne furent pas en retard dans ce mouve-

ment de la première Renaissance, qui a précédé l’autre de

deux siècles. Ce sont des peintres français qui travaillent

à la décoration du palais de Jean XXII, à Avignon1, qui

y sont encore occupés sous Benoît XII. Nombreux encore,

quoique mêlés à des Flamands, ils se trouvent à la cour

de Charles V, des ducs de Berry et d’Orléans, du roi

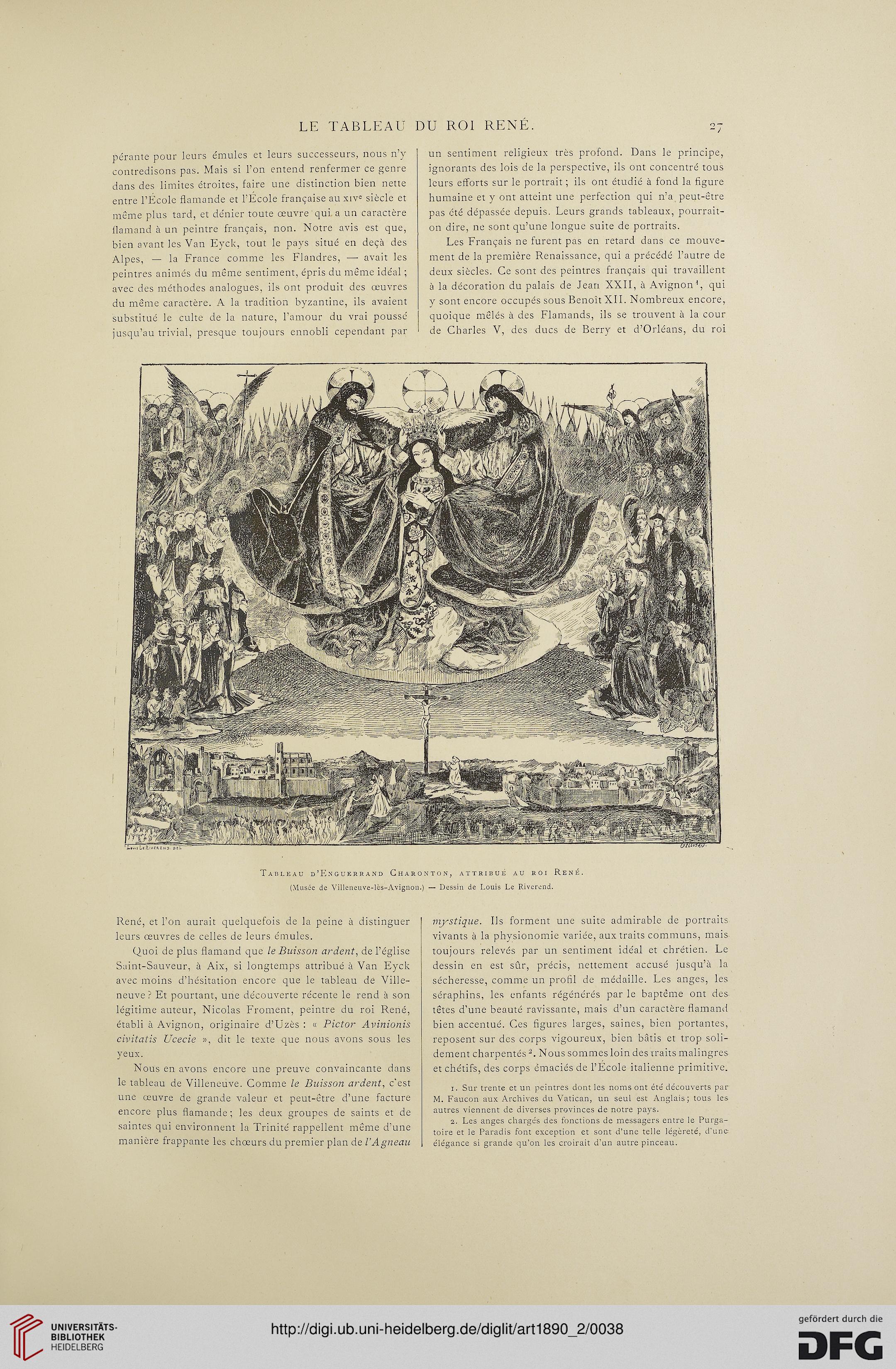

Tableau d’Enguerrand Gharonton, attribué au roi René.

(Musée de Villeneuve-lès-Avignon.) — Dessin de Louis Le Riverend.

René, et l’on aurait quelquefois de la peine à distinguer

leurs œuvres de celles de leurs émules.

Quoi de plus flamand que le Buisson ardent, de l’église

Saint-Sauveur, à Aix, si longtemps attribué à Van Eyck

avec moins d’hésitation encore que le tableau de Ville-

neuve? Et pourtant, une découverte récente le rend à son

légitime auteur, Nicolas Froment, peintre du roi René,

établi à Avignon, originaire d’Uzès : « Pictor Avinionis

civitatis Ucecie », dit le texte que nous avons sous les

yeux.

Nous en avons encore une preuve convaincante dans

le tableau de Villeneuve. Comme le Buisson ardent, c'est

une œuvre de grande valeur et peut-être d’une facture

encore plus flamande; les deux groupes de saints et de

saintes qui environnent la Trinité rappellent même d’une

manière frappante les chœurs du premier plan de /’Agneau

mystique. Ils forment une suite admirable de portraits

vivants à la physionomie variée, aux traits communs, mais

toujours relevés par un sentiment idéal et chrétien. Le

dessin en est sûr, précis, nettement accusé jusqu’à la

sécheresse, comme un profil de médaille. Les anges, les

séraphins, les enfants régénérés par le baptême ont des

têtes d’une beauté ravissante, mais d’un caractère flamand

bien accentué. Ces figures larges, saines, bien portantes,

reposent sur des corps vigoureux, bien bâtis et trop soli-

dement charpentés A Nous sommes loin des traits malingres

et chétifs, des corps émaciés de l’Ecole italienne primitive.

1. Sur trente et un peintres dont les noms ont été' découverts par

M. Faucon aux Archives du Vatican, un seul est Anglais; tous les

autres viennent de diverses provinces de notre pays.

2. Les anges chargés des fonctions de messagers entre le Purga-

toire et le Paradis font exception et sont d’une telle légèreté, d'une

élégance si grande qu’on les croirait d’un autre pinceau.

- J

LE TABLEAU

pérante pour leurs émules et leurs successeurs, nous n’y

contredisons pas. Mais si l’on entend renfermer ce genre

dans des limites étroites, faire une distinction bien nette

entre l’Ecole flamande et l’École française au xive siècle et

même plus tard, et dénier toute œuvre qui a un caractère

flamand à un peintre français, non. Notre avis est que,

bien avant les Van Eyck, tout le pays situé en deçà des

Alpes, — la France comme les Flandres, — avait les

peintres animés du même sentiment, épris du même idéal ;

avec des méthodes analogues, ils ont produit des œuvres

du même caractère. A la tradition byzantine, ils avaient

substitué le culte de la nature, l’amour du vrai poussé

jusqu’au trivial, presque toujours ennobli cependant par

DU ROI RENÉ.

un sentiment religieux très profond. Dans le principe,

ignorants des lois de la perspective, ils ont concentré tous

leurs efforts sur le portrait ; ils ont étudié à fond la figure

humaine et y ont atteint une perfection qui n’a peut-être

pas été dépassée depuis. Leurs grands tableaux, pourrait-

on dire, ne sont qu’une longue suite de portraits.

Les Français ne furent pas en retard dans ce mouve-

ment de la première Renaissance, qui a précédé l’autre de

deux siècles. Ce sont des peintres français qui travaillent

à la décoration du palais de Jean XXII, à Avignon1, qui

y sont encore occupés sous Benoît XII. Nombreux encore,

quoique mêlés à des Flamands, ils se trouvent à la cour

de Charles V, des ducs de Berry et d’Orléans, du roi

Tableau d’Enguerrand Gharonton, attribué au roi René.

(Musée de Villeneuve-lès-Avignon.) — Dessin de Louis Le Riverend.

René, et l’on aurait quelquefois de la peine à distinguer

leurs œuvres de celles de leurs émules.

Quoi de plus flamand que le Buisson ardent, de l’église

Saint-Sauveur, à Aix, si longtemps attribué à Van Eyck

avec moins d’hésitation encore que le tableau de Ville-

neuve? Et pourtant, une découverte récente le rend à son

légitime auteur, Nicolas Froment, peintre du roi René,

établi à Avignon, originaire d’Uzès : « Pictor Avinionis

civitatis Ucecie », dit le texte que nous avons sous les

yeux.

Nous en avons encore une preuve convaincante dans

le tableau de Villeneuve. Comme le Buisson ardent, c'est

une œuvre de grande valeur et peut-être d’une facture

encore plus flamande; les deux groupes de saints et de

saintes qui environnent la Trinité rappellent même d’une

manière frappante les chœurs du premier plan de /’Agneau

mystique. Ils forment une suite admirable de portraits

vivants à la physionomie variée, aux traits communs, mais

toujours relevés par un sentiment idéal et chrétien. Le

dessin en est sûr, précis, nettement accusé jusqu’à la

sécheresse, comme un profil de médaille. Les anges, les

séraphins, les enfants régénérés par le baptême ont des

têtes d’une beauté ravissante, mais d’un caractère flamand

bien accentué. Ces figures larges, saines, bien portantes,

reposent sur des corps vigoureux, bien bâtis et trop soli-

dement charpentés A Nous sommes loin des traits malingres

et chétifs, des corps émaciés de l’Ecole italienne primitive.

1. Sur trente et un peintres dont les noms ont été' découverts par

M. Faucon aux Archives du Vatican, un seul est Anglais; tous les

autres viennent de diverses provinces de notre pays.

2. Les anges chargés des fonctions de messagers entre le Purga-

toire et le Paradis font exception et sont d’une telle légèreté, d'une

élégance si grande qu’on les croirait d’un autre pinceau.