LE MUSÉE GUIMET ET LES RELIGIONS DE L’EXTRÊME-ORIENT.

253

ces phénomènes par des conceptions plus abstraites qui

en dérivaient, ou les avaient voilés sous un symbolisme

compliqué.

Le dieu le plus anciennement et le plus souvent invo-

qué est Agni, dieu du feu céleste et du feu terrestre. La

grandeur de son rôle s’explique par l’importance que

devait avoir le feu pour les races primitives. Il renaît

constamment : sur la terre, entre les mains du sacrificateur

par le frottement de deux morceaux de bois, les aranis ;

dans le ciel, où il se manifeste par le soleil et l’éclair, au

sein des rivières divines où les Acvins l’ont engendré avec

des aranis d’or. Il a été apporté aux mortels par Mata-

riçvan (un symbole de l’éclair), mais il est d’origine céleste,

comme l’homme lui-même d’ailleurs, car c’est une vieille

croyance des races aryennes, que le premier ancêtre est le

feu, descendu du ciel. Générateur du sacrifice, il porte aux

autres dieux, sur ses ailes de flammes, les prières et les

vœux des mortels. Il est l’hôte et l’ami

de l’homme, le protecteur du foyer

domestique. Il produit et conserve la

vie universelle. Le Rig-Vêda s’ouvre

et se ferme par une invocation à Agni.

Vient ensuite Indra. C’est le soleil

et l’éclair; puis c’est le dieu qui fait

lever le soleil après l’aurore, le dieu

de l'orage et de la pluie bienfaisante,

puis le dieu de l’atmosphère, le dieu

du ciel, le roi des dieux ; Zeus en est

l’image amoindrie. L’importance

d’Indra s’explique aussi dans un pays

comme l’Inde où la chaleur et la sé-

cheresse sont si redoutables. Indra est

le dieu national des Aryas ; c’est le

dieu des guerriers, l’idéal du chef de

clan ; il combat pour son peuple et

défait les démons etles Dasyous ; mais

c’est surtout dans le ciel qu’il livre

ses batailles : armé de la foudre qu’a

forgée pour lui Tchwatri, le forgeron

divin, il frappe sans relâche les Asou-

ras (divinités habitant les nuages),

Vritra (le nuage qui voile le soleil),

Ahi, le dragon (le nuage qui se déve-

loppe comme un serpent), Çushna, le

dessécheur, et il délivre les vaches

célestes (les nuages de pluie), que

Bdla, le receleur, retenait captives

dans la caverne.

Les Hymnes célèbrent avec magnificence les combats

victorieux d’Indra :

« Je veux chanter les antiques exploits par lesquels

s’est distingué le foudroyant Indra. Il a frappé Ahi qui se

cachait au sein de la montagne céleste ; il l’a frappé de

cette arme retentissante forgée pour lui par Tchwatri.

« Quand tu donnes la mort à Writra, alors tu lances

les eaux pareilles à des coursiers animés au combat. Oui,

Indra, de ton trait rapide, tu frappes cet impie qui semble

endormi et qui retient prisonnières les ondes divines.

« Enivré de notre Sonia, Indra a ouvert le ciel et les

mondes brillants, en brisant le corps de Bàla. Il a rendu

aux Angiras les vaches ' célestes enfermées dans la caverne.

Il a repoussé Bâla, qui s’avançait en ennemi. »

La force d’Indra est immense, et il triomphe seul le

plus souvent. Quelquefois il combat avec l’aide d’autres

dieux, d’Agni, de Vishnou, personnification de l’action

féconde du soleil, qui n’a qu’un rôle effacé dans les Vêdas,

i. Ce mot a dans les Hymnes un sens poétique qu’il n’a pas

dans notre langue.

Tome XLIX.

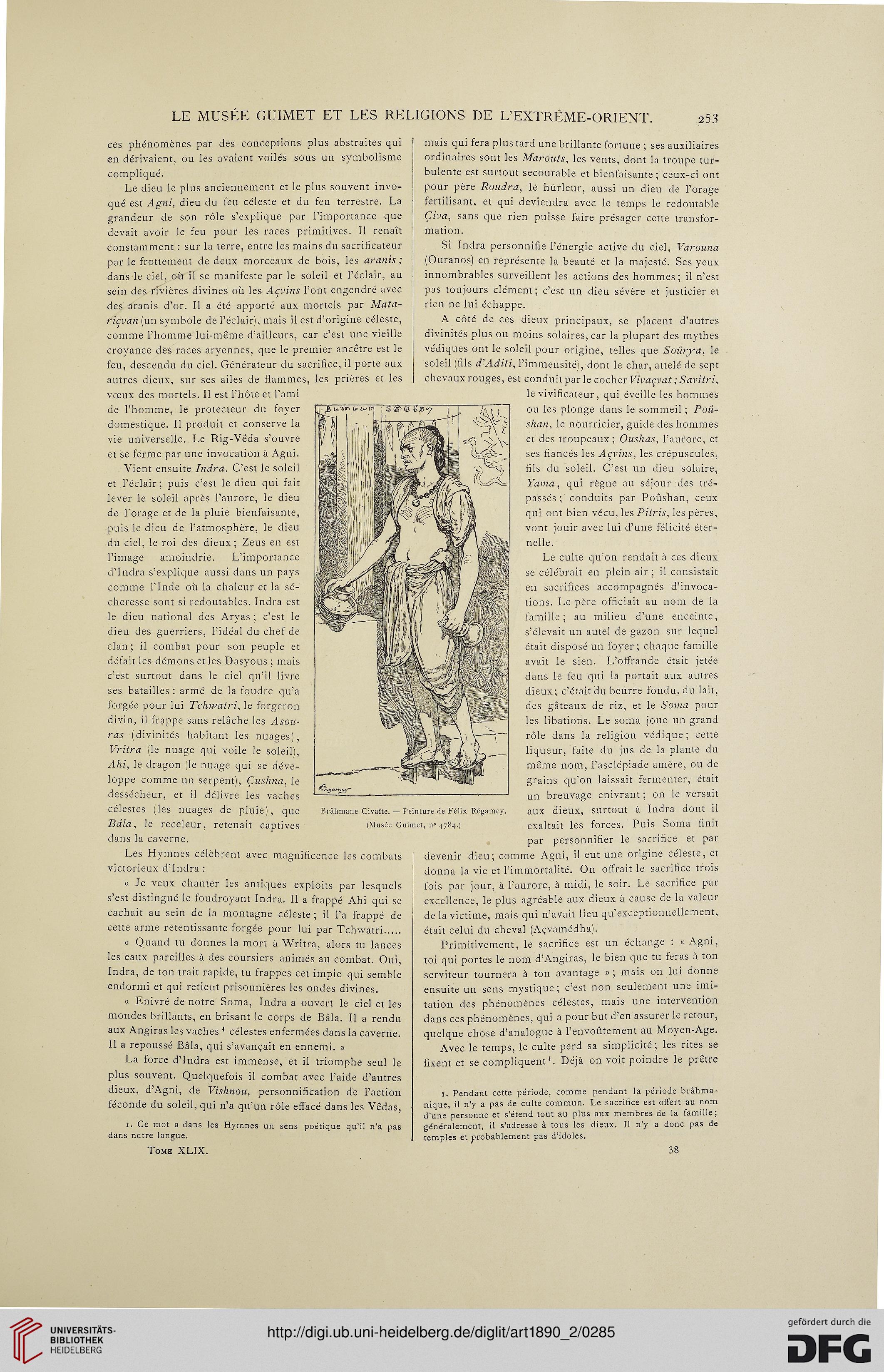

Brâhmane Civaïte. — Peinture de Félix Régamey.

(Musée Guimet, n° 4784.)

mais qui fera plus tard une brillante fortune ; ses auxiliaires

ordinaires sont les Marouts, les vents, dont la troupe tur-

bulente est surtout secourable et bienfaisante ; ceux-ci ont

pour père Roudra, le hurleur, aussi un dieu de l’orage

fertilisant, et qui deviendra avec le temps le redoutable

Çiva, sans que rien puisse faire présager cette transfor-

mation.

Si Indra personnifie l’énergie active du ciel, Varouna

(Ouranos) en représente la beauté et la majesté. Ses yeux

innombrables surveillent les actions des hommes; il n’est

pas toujours clément; c’est un dieu sévère et justicier et

rien ne lui échappe.

A côté de ces dieux principaux, se placent d’autres

divinités plus ou moins solaires, car la plupart des mythes

védiques ont le soleil pour origine, telles que Soûrya, le

soleil (fils d’Aditi, l’immensité), dont le char, attelé de sept

chevaux rouges, est conduit par le cocher Vivaçvat ; Savitri,

le vivificateur, qui éveille les hommes

ou les plonge dans le sommeil ; Poû-

shan, le nourricier, guide des hommes

et des troupeaux; Oushas, l’aurore, et

ses fiancés les Acvins, les crépuscules,

fils du soleil. C’est un dieu solaire,

Yama, qui règne au séjour des tré-

passés ; conduits par Poûshan, ceux

qui ont bien vécu, les Pitris, les pères,

vont jouir avec lui d’une félicité éter-

nelle.

Le culte qu’on rendait à ces dieux

se célébrait en plein air ; il consistait

en sacrifices accompagnés d’invoca-

tions. Le père officiait au nom de la

famille; au milieu d’une enceinte,

s’élevait un autel de gazon sur lequel

était disposé un foyer; chaque famille

avait le sien. L’offrande était jetée

dans le feu qui la portait aux autres

dieux; c’était du beurre fondu, du lait,

des gâteaux de riz, et le Sonia pour

les libations. Le soma joue un grand

rôle dans la religion védique ; cette

liqueur, faite du jus de la plante du

même nom, l’asclépiade amère, ou de

grains qu'on laissait fermenter, était

un breuvage enivrant ; on le versait

aux dieux, surtout à Indra dont il

exaltait les forces. Puis Soma finit

par personnifier le sacrifice et par

devenir dieu; comme Agni, il eut une origine céleste, et

donna la vie et l’immortalité. On offrait le sacrifice trois

fois par jour, à l’aurore, à midi, le soir. Le sacrifice pai

excellence, le plus agréable aux dieux à cause de la valeur

de la victime, mais qui n’avait lieu qu exceptionnellement,

était celui du cheval (Açvamédha).

Primitivement, le sacrifice est un échange : « Agni,

toi qui portes le nom d’Angiras, le bien que tu feras à ton

serviteur tournera à ton avantage » ; mais on lui donne

ensuite un sens mystique; c’est non seulement une imi-

tation des phénomènes célestes, mais une intervention

dans ces phénomènes, qui a pour but d en assurer le retour,

quelque chose d’analogue à l’envoûtement au Moyen-Age.

Avec le temps, le culte perd sa simplicité, les rites se

fixent et se compliquent L Déjà on voit poindre le prêtre

1. Pendant cette période, comme pendant la période brâhma-

nique, il n’y a pas de culte commun. Le sacrifice est offert au nom

d’une personne et s’étend tout au plus aux membres de la famille;

généralement, il s’adresse à tous les dieux. Il n'y a donc pas de

temples et probablement pas d’idoles.

38

253

ces phénomènes par des conceptions plus abstraites qui

en dérivaient, ou les avaient voilés sous un symbolisme

compliqué.

Le dieu le plus anciennement et le plus souvent invo-

qué est Agni, dieu du feu céleste et du feu terrestre. La

grandeur de son rôle s’explique par l’importance que

devait avoir le feu pour les races primitives. Il renaît

constamment : sur la terre, entre les mains du sacrificateur

par le frottement de deux morceaux de bois, les aranis ;

dans le ciel, où il se manifeste par le soleil et l’éclair, au

sein des rivières divines où les Acvins l’ont engendré avec

des aranis d’or. Il a été apporté aux mortels par Mata-

riçvan (un symbole de l’éclair), mais il est d’origine céleste,

comme l’homme lui-même d’ailleurs, car c’est une vieille

croyance des races aryennes, que le premier ancêtre est le

feu, descendu du ciel. Générateur du sacrifice, il porte aux

autres dieux, sur ses ailes de flammes, les prières et les

vœux des mortels. Il est l’hôte et l’ami

de l’homme, le protecteur du foyer

domestique. Il produit et conserve la

vie universelle. Le Rig-Vêda s’ouvre

et se ferme par une invocation à Agni.

Vient ensuite Indra. C’est le soleil

et l’éclair; puis c’est le dieu qui fait

lever le soleil après l’aurore, le dieu

de l'orage et de la pluie bienfaisante,

puis le dieu de l’atmosphère, le dieu

du ciel, le roi des dieux ; Zeus en est

l’image amoindrie. L’importance

d’Indra s’explique aussi dans un pays

comme l’Inde où la chaleur et la sé-

cheresse sont si redoutables. Indra est

le dieu national des Aryas ; c’est le

dieu des guerriers, l’idéal du chef de

clan ; il combat pour son peuple et

défait les démons etles Dasyous ; mais

c’est surtout dans le ciel qu’il livre

ses batailles : armé de la foudre qu’a

forgée pour lui Tchwatri, le forgeron

divin, il frappe sans relâche les Asou-

ras (divinités habitant les nuages),

Vritra (le nuage qui voile le soleil),

Ahi, le dragon (le nuage qui se déve-

loppe comme un serpent), Çushna, le

dessécheur, et il délivre les vaches

célestes (les nuages de pluie), que

Bdla, le receleur, retenait captives

dans la caverne.

Les Hymnes célèbrent avec magnificence les combats

victorieux d’Indra :

« Je veux chanter les antiques exploits par lesquels

s’est distingué le foudroyant Indra. Il a frappé Ahi qui se

cachait au sein de la montagne céleste ; il l’a frappé de

cette arme retentissante forgée pour lui par Tchwatri.

« Quand tu donnes la mort à Writra, alors tu lances

les eaux pareilles à des coursiers animés au combat. Oui,

Indra, de ton trait rapide, tu frappes cet impie qui semble

endormi et qui retient prisonnières les ondes divines.

« Enivré de notre Sonia, Indra a ouvert le ciel et les

mondes brillants, en brisant le corps de Bàla. Il a rendu

aux Angiras les vaches ' célestes enfermées dans la caverne.

Il a repoussé Bâla, qui s’avançait en ennemi. »

La force d’Indra est immense, et il triomphe seul le

plus souvent. Quelquefois il combat avec l’aide d’autres

dieux, d’Agni, de Vishnou, personnification de l’action

féconde du soleil, qui n’a qu’un rôle effacé dans les Vêdas,

i. Ce mot a dans les Hymnes un sens poétique qu’il n’a pas

dans notre langue.

Tome XLIX.

Brâhmane Civaïte. — Peinture de Félix Régamey.

(Musée Guimet, n° 4784.)

mais qui fera plus tard une brillante fortune ; ses auxiliaires

ordinaires sont les Marouts, les vents, dont la troupe tur-

bulente est surtout secourable et bienfaisante ; ceux-ci ont

pour père Roudra, le hurleur, aussi un dieu de l’orage

fertilisant, et qui deviendra avec le temps le redoutable

Çiva, sans que rien puisse faire présager cette transfor-

mation.

Si Indra personnifie l’énergie active du ciel, Varouna

(Ouranos) en représente la beauté et la majesté. Ses yeux

innombrables surveillent les actions des hommes; il n’est

pas toujours clément; c’est un dieu sévère et justicier et

rien ne lui échappe.

A côté de ces dieux principaux, se placent d’autres

divinités plus ou moins solaires, car la plupart des mythes

védiques ont le soleil pour origine, telles que Soûrya, le

soleil (fils d’Aditi, l’immensité), dont le char, attelé de sept

chevaux rouges, est conduit par le cocher Vivaçvat ; Savitri,

le vivificateur, qui éveille les hommes

ou les plonge dans le sommeil ; Poû-

shan, le nourricier, guide des hommes

et des troupeaux; Oushas, l’aurore, et

ses fiancés les Acvins, les crépuscules,

fils du soleil. C’est un dieu solaire,

Yama, qui règne au séjour des tré-

passés ; conduits par Poûshan, ceux

qui ont bien vécu, les Pitris, les pères,

vont jouir avec lui d’une félicité éter-

nelle.

Le culte qu’on rendait à ces dieux

se célébrait en plein air ; il consistait

en sacrifices accompagnés d’invoca-

tions. Le père officiait au nom de la

famille; au milieu d’une enceinte,

s’élevait un autel de gazon sur lequel

était disposé un foyer; chaque famille

avait le sien. L’offrande était jetée

dans le feu qui la portait aux autres

dieux; c’était du beurre fondu, du lait,

des gâteaux de riz, et le Sonia pour

les libations. Le soma joue un grand

rôle dans la religion védique ; cette

liqueur, faite du jus de la plante du

même nom, l’asclépiade amère, ou de

grains qu'on laissait fermenter, était

un breuvage enivrant ; on le versait

aux dieux, surtout à Indra dont il

exaltait les forces. Puis Soma finit

par personnifier le sacrifice et par

devenir dieu; comme Agni, il eut une origine céleste, et

donna la vie et l’immortalité. On offrait le sacrifice trois

fois par jour, à l’aurore, à midi, le soir. Le sacrifice pai

excellence, le plus agréable aux dieux à cause de la valeur

de la victime, mais qui n’avait lieu qu exceptionnellement,

était celui du cheval (Açvamédha).

Primitivement, le sacrifice est un échange : « Agni,

toi qui portes le nom d’Angiras, le bien que tu feras à ton

serviteur tournera à ton avantage » ; mais on lui donne

ensuite un sens mystique; c’est non seulement une imi-

tation des phénomènes célestes, mais une intervention

dans ces phénomènes, qui a pour but d en assurer le retour,

quelque chose d’analogue à l’envoûtement au Moyen-Age.

Avec le temps, le culte perd sa simplicité, les rites se

fixent et se compliquent L Déjà on voit poindre le prêtre

1. Pendant cette période, comme pendant la période brâhma-

nique, il n’y a pas de culte commun. Le sacrifice est offert au nom

d’une personne et s’étend tout au plus aux membres de la famille;

généralement, il s’adresse à tous les dieux. Il n'y a donc pas de

temples et probablement pas d’idoles.

38