40

Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe.

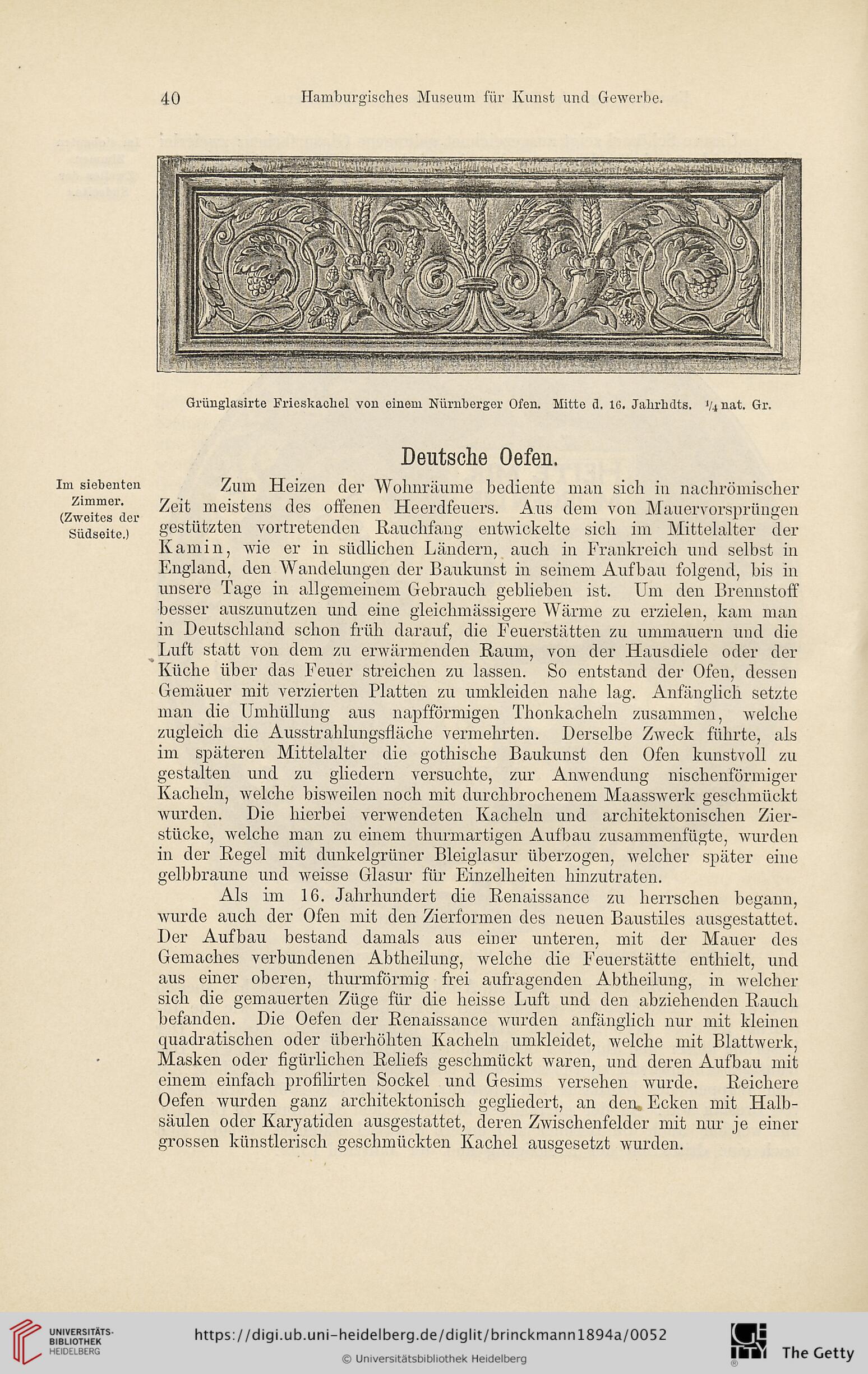

Grünglasirte Frieskaehel von einem Nürnberger Ofen. Mitte d. 16. Jalirhdts. Vinat. Gr.

Deutsche Oefen.

Zum Heizen der Wohnräume bediente man sich in nachrömischer

Zeit meistens des offenen Heerdfeuers. Aus dem von Mauervorsprungen

gestützten vortretenden Rauchfang entwickelte sich im Mittelalter der

Kamin, wie er in südlichen Ländern, auch in Frankreich und selbst in

England, den Wandelungen der Baukunst in seinem Aufbau folgend, bis in

unsere Tage in allgemeinem Gebrauch geblieben ist. Um den Brennstoff

besser auszunutzen und eine gleichmässigere Wärme zu erzielen, kam man

in Deutschland schon früh darauf, die Feuerstätten zu ummauern und die

Luft statt von dem zu erwärmenden Raum, von der Hausdiele oder der

Küche über das Feuer streichen zu lassen. So entstand der Ofen, dessen

Gemäuer mit verzierten Blatten zu umkleiden nahe lag. Anfänglich setzte

man die Umhüllung aus napfförmigen Thonkacheln zusammen, welche

zugleich die Ausstrahlungsfläche vermehrten. Derselbe Zweck führte, als

im späteren Mittelalter die gothische Baukunst den Ofen kunstvoll zu

gestalten und zu gliedern versuchte, zur Anwendung nischenförmiger

Kacheln, welche bisweilen noch mit durchbrochenem Maasswerk geschmückt

wurden. Die hierbei verwendeten Kacheln und architektonischen Zier-

stücke, welche man zu einem thurmartigen Aufbau zusammenfügte, wurden

in der Regel mit dunkelgrüner Bleiglasur überzogen, welcher später eine

gelbbraune und weisse Glasur für Einzelheiten hinzutraten.

Als im 16. Jahrhundert die Renaissance zu herrschen begann,

wurde auch der Ofen mit den Zierformen des neuen Baustiles ausgestattet.

Der Aufbau bestand damals aus einer unteren, mit der Mauer des

Gemaches verbundenen Abtheilung, welche die Feuerstätte enthielt, und

aus einer oberen, thurmförmig frei aufragenden Abtheilung, in welcher

sich die gemauerten Züge für die heisse Luft und den abziehenden Rauch

befanden. Die Oefen der Renaissance wurden anfänglich nur mit kleinen

quadratischen oder überhöhten Kacheln umkleidet, welche mit Blattwerk,

Masken oder figürlichen Reliefs geschmückt waren, und deren Aufbau mit

einem einfach profilirten Sockel und Gesims versehen wurde. Reichere

Oefen wurden ganz architektonisch gegliedert, an den. Ecken mit Halb-

säulen oder Karyatiden ausgestattet, deren Zwischenfelder mit nur je einer-

grossen künstlerisch geschmückten Kachel ausgesetzt wurden.

Im siebenten

Zimmer.

(Zweites der

Südseite.)

Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe.

Grünglasirte Frieskaehel von einem Nürnberger Ofen. Mitte d. 16. Jalirhdts. Vinat. Gr.

Deutsche Oefen.

Zum Heizen der Wohnräume bediente man sich in nachrömischer

Zeit meistens des offenen Heerdfeuers. Aus dem von Mauervorsprungen

gestützten vortretenden Rauchfang entwickelte sich im Mittelalter der

Kamin, wie er in südlichen Ländern, auch in Frankreich und selbst in

England, den Wandelungen der Baukunst in seinem Aufbau folgend, bis in

unsere Tage in allgemeinem Gebrauch geblieben ist. Um den Brennstoff

besser auszunutzen und eine gleichmässigere Wärme zu erzielen, kam man

in Deutschland schon früh darauf, die Feuerstätten zu ummauern und die

Luft statt von dem zu erwärmenden Raum, von der Hausdiele oder der

Küche über das Feuer streichen zu lassen. So entstand der Ofen, dessen

Gemäuer mit verzierten Blatten zu umkleiden nahe lag. Anfänglich setzte

man die Umhüllung aus napfförmigen Thonkacheln zusammen, welche

zugleich die Ausstrahlungsfläche vermehrten. Derselbe Zweck führte, als

im späteren Mittelalter die gothische Baukunst den Ofen kunstvoll zu

gestalten und zu gliedern versuchte, zur Anwendung nischenförmiger

Kacheln, welche bisweilen noch mit durchbrochenem Maasswerk geschmückt

wurden. Die hierbei verwendeten Kacheln und architektonischen Zier-

stücke, welche man zu einem thurmartigen Aufbau zusammenfügte, wurden

in der Regel mit dunkelgrüner Bleiglasur überzogen, welcher später eine

gelbbraune und weisse Glasur für Einzelheiten hinzutraten.

Als im 16. Jahrhundert die Renaissance zu herrschen begann,

wurde auch der Ofen mit den Zierformen des neuen Baustiles ausgestattet.

Der Aufbau bestand damals aus einer unteren, mit der Mauer des

Gemaches verbundenen Abtheilung, welche die Feuerstätte enthielt, und

aus einer oberen, thurmförmig frei aufragenden Abtheilung, in welcher

sich die gemauerten Züge für die heisse Luft und den abziehenden Rauch

befanden. Die Oefen der Renaissance wurden anfänglich nur mit kleinen

quadratischen oder überhöhten Kacheln umkleidet, welche mit Blattwerk,

Masken oder figürlichen Reliefs geschmückt waren, und deren Aufbau mit

einem einfach profilirten Sockel und Gesims versehen wurde. Reichere

Oefen wurden ganz architektonisch gegliedert, an den. Ecken mit Halb-

säulen oder Karyatiden ausgestattet, deren Zwischenfelder mit nur je einer-

grossen künstlerisch geschmückten Kachel ausgesetzt wurden.

Im siebenten

Zimmer.

(Zweites der

Südseite.)