70

Tonscherben berveist das ;ur (Aenügc. Bildctc doch dic iin Talc rauschcndc Steinach eine

natürliche Grenze zrvischen den Nordfranken und den aus Bökmen hereinflutenden Slaven-

schrvarmen. Aber auch hier könntc man an eine vorgeschichtliche Mpferstatte denken. Da

die Burg seit altester Zeit ein bischöflich-bainbcrgisches Eigencum rvar, so liegr die Ver-

inutung nahe, daß in den Zeiten der Lhriftianisierung das Landes voin Main her kirchen-

polirische Gründe zur Befestigung des Bergkegels inicsprachen, lediglich uin die Missions-

arbeic des Bischofs iin Steinachtal zu schützen. Auch die umliegenden Pfarreien ^echheim,

Mupperg, ja auch ^Zeustadc waren Bauzer, bezw. Bainberger Eehen. Go rvar die Vurg

Fürth, die übcrdies die alte Vlürnberg-Eeipziger Gcraße übcr Lichccnfels koininend beherrschte,

cin ivichtiger Punkt zur Beaufsichtigung a»es dorcigcn Scraßenvcrkehrs, besonders deshalb,

iveil iin Tal eine breite <^urt dcr Gteinach dcn Ucbergang über den Fluß für Mensch und

1?ieh erinöglichte. Daher rvohl auch der ^Zanre „Lürtanrbcrg", das heißc die „Lurt anr

Berge" (viurt). Hier führce einer der rvenigen Passe übcr den Gteinachfluß von Gsten

nach Wcsten.

Zrvei Gaunrpfade, einer von Güdcn, der andere von V7orden führtcn zur Burg enrpor,

die heute noch deuclich in eine ^auptburg und 1?orburg zcrfallr. Letztere lag nach Güden

und rvar gleichfalls uurrvallr nrit crockenenr Graben. Auch auf der ^ssordscire sind einzelnc

Vorbefeftigungen erkennbar; dcr unr die Miccelburg (Hauptburg) laufende tiefe Graben

lag wohl ebenfalls crocken. Allerdings ist hier eine ausgcfüllre Zisterne deutlich zu inerkcn.

Das Trinkrvasser bezog die Burg von denr ain ^ssordabhang liegenden „Eselsbrunnen".

Die Emrg, wennglcich nicht grofi, inuß in erhalrcnenr Zustand ein staccliches Ganzes

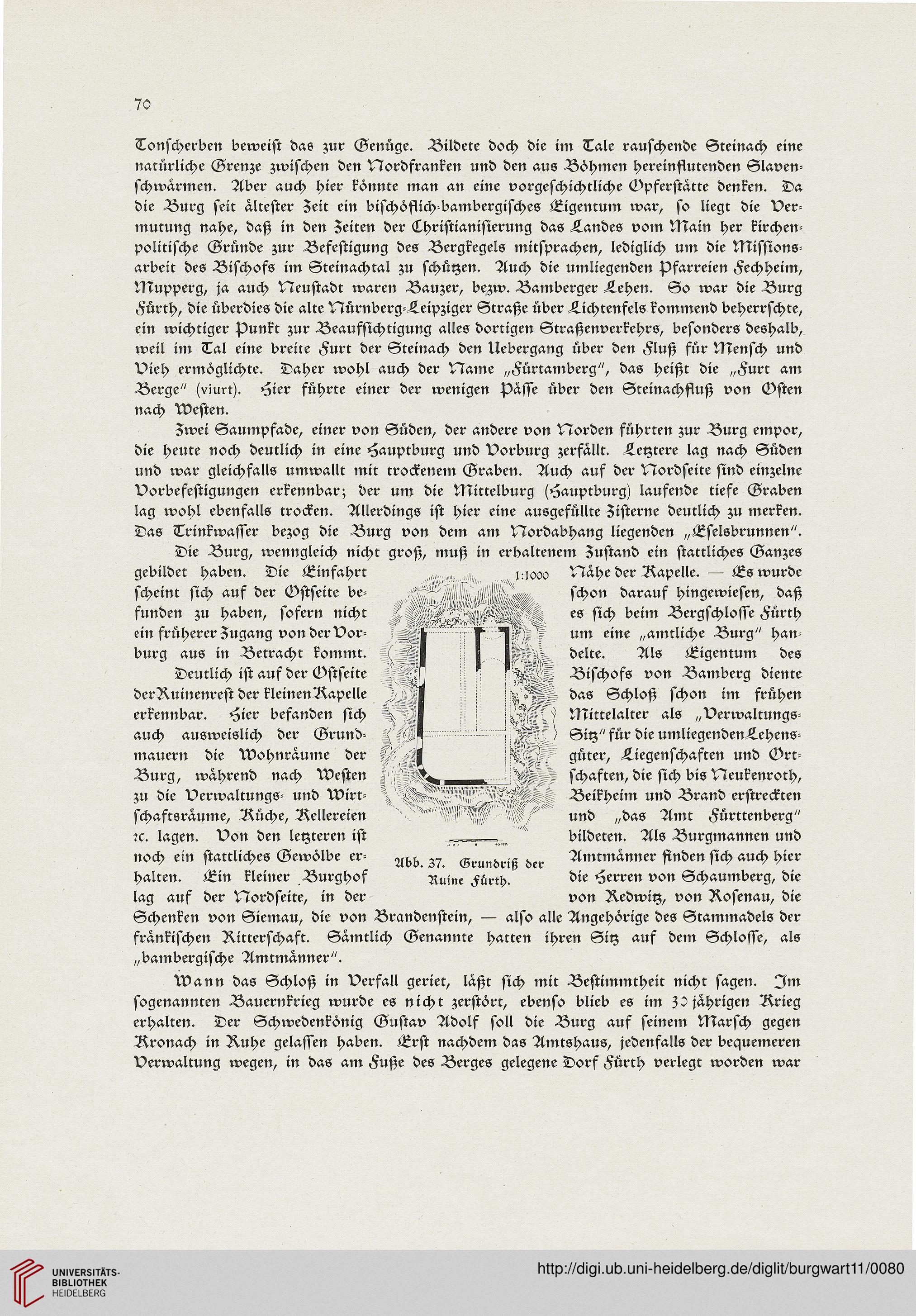

gebildec haben. Die Einfahrc

scheinr fich auf der Gstscite be-

funden ;u haben, sofern nichc

ein früherer Zugang von dcr1?or-

burg aus in Verrachc koinint.

Deurlich ist auf der Gstseitc

dcrRuinenrest dcr kleinenRapelle

crkennbar. >Zier befanden sich

auch ausrveislich der Grund-

nrauern die Wohnraunre der

Äurg, wahrend nach Vvesten

zu die Verrvaltungs- und IVirc-

schafcsrauine, Rüche, Rcllereien

rc. lagen. Von den letztercn ist

noch ein staccliches Gewdlbe er-

halcen. Ein kleiner Burghof

lag auf der ^ssordseire, in der

Schenken von Gieinau, dic von Brandenstein, — also alle Angehörige des Sraurinadels der

frankischen )^ittcrschaft. Sainclich Genannte hatten ihren Gitz auf dein Gchlosse, als

„banrbergische Amcnranner".

wann das Gchloß Ln Verfall geriec, laßc sich mit ^Zestimmtheit nichc sagen. Im

sogenannren Bauernkrieg rvurdc cs nicht zcrstörc, ebenso blicb es im Zdjahrigen 'Rrieg

erhalren. Der Gchwedenkönig Gustav Adolf soll die Burg auf seinem Marsch gegen

Rronach in Ruhe gelassen haben. Erft nachdem das Amrshaus, jedenfalls der bequemeren

Verwalcung rvegen, in das am Luße des Berges gelegene Dorf Fürth verlegt worden rvar

..niooo >Zahe der 'Rapclle. — Es rvurde

schon darauf hingerviesen, daß

es sich beim Bergschlosse Fürth

um eine „amtliche Burg" han-

delte. Als Eigentum des

Bischofs von Bamberg dicnte

das Gchloß schon in, frühen

Miccelalcer als „Verwalcungs

Gitz" für die unrliegcnden Lehens-

güter, Liegenschafcen und Grt

schafren, die sich bis Neukenroch,

Beikheinr und Ärand erstreckten

und „das Amt Fürttenberg"

bildecen. Als Burgmannen und

Amtinanner flnden sich auch hier

die Herren von Schaumberg, die

von Redwitz, von Xosenau, die

Abb. Z7. Grundriß der

Ruinc Fürth.

Tonscherben berveist das ;ur (Aenügc. Bildctc doch dic iin Talc rauschcndc Steinach eine

natürliche Grenze zrvischen den Nordfranken und den aus Bökmen hereinflutenden Slaven-

schrvarmen. Aber auch hier könntc man an eine vorgeschichtliche Mpferstatte denken. Da

die Burg seit altester Zeit ein bischöflich-bainbcrgisches Eigencum rvar, so liegr die Ver-

inutung nahe, daß in den Zeiten der Lhriftianisierung das Landes voin Main her kirchen-

polirische Gründe zur Befestigung des Bergkegels inicsprachen, lediglich uin die Missions-

arbeic des Bischofs iin Steinachtal zu schützen. Auch die umliegenden Pfarreien ^echheim,

Mupperg, ja auch ^Zeustadc waren Bauzer, bezw. Bainberger Eehen. Go rvar die Vurg

Fürth, die übcrdies die alte Vlürnberg-Eeipziger Gcraße übcr Lichccnfels koininend beherrschte,

cin ivichtiger Punkt zur Beaufsichtigung a»es dorcigcn Scraßenvcrkehrs, besonders deshalb,

iveil iin Tal eine breite <^urt dcr Gteinach dcn Ucbergang über den Fluß für Mensch und

1?ieh erinöglichte. Daher rvohl auch der ^Zanre „Lürtanrbcrg", das heißc die „Lurt anr

Berge" (viurt). Hier führce einer der rvenigen Passe übcr den Gteinachfluß von Gsten

nach Wcsten.

Zrvei Gaunrpfade, einer von Güdcn, der andere von V7orden führtcn zur Burg enrpor,

die heute noch deuclich in eine ^auptburg und 1?orburg zcrfallr. Letztere lag nach Güden

und rvar gleichfalls uurrvallr nrit crockenenr Graben. Auch auf der ^ssordscire sind einzelnc

Vorbefeftigungen erkennbar; dcr unr die Miccelburg (Hauptburg) laufende tiefe Graben

lag wohl ebenfalls crocken. Allerdings ist hier eine ausgcfüllre Zisterne deutlich zu inerkcn.

Das Trinkrvasser bezog die Burg von denr ain ^ssordabhang liegenden „Eselsbrunnen".

Die Emrg, wennglcich nicht grofi, inuß in erhalrcnenr Zustand ein staccliches Ganzes

gebildec haben. Die Einfahrc

scheinr fich auf der Gstscite be-

funden ;u haben, sofern nichc

ein früherer Zugang von dcr1?or-

burg aus in Verrachc koinint.

Deurlich ist auf der Gstseitc

dcrRuinenrest dcr kleinenRapelle

crkennbar. >Zier befanden sich

auch ausrveislich der Grund-

nrauern die Wohnraunre der

Äurg, wahrend nach Vvesten

zu die Verrvaltungs- und IVirc-

schafcsrauine, Rüche, Rcllereien

rc. lagen. Von den letztercn ist

noch ein staccliches Gewdlbe er-

halcen. Ein kleiner Burghof

lag auf der ^ssordseire, in der

Schenken von Gieinau, dic von Brandenstein, — also alle Angehörige des Sraurinadels der

frankischen )^ittcrschaft. Sainclich Genannte hatten ihren Gitz auf dein Gchlosse, als

„banrbergische Amcnranner".

wann das Gchloß Ln Verfall geriec, laßc sich mit ^Zestimmtheit nichc sagen. Im

sogenannren Bauernkrieg rvurdc cs nicht zcrstörc, ebenso blicb es im Zdjahrigen 'Rrieg

erhalren. Der Gchwedenkönig Gustav Adolf soll die Burg auf seinem Marsch gegen

Rronach in Ruhe gelassen haben. Erft nachdem das Amrshaus, jedenfalls der bequemeren

Verwalcung rvegen, in das am Luße des Berges gelegene Dorf Fürth verlegt worden rvar

..niooo >Zahe der 'Rapclle. — Es rvurde

schon darauf hingerviesen, daß

es sich beim Bergschlosse Fürth

um eine „amtliche Burg" han-

delte. Als Eigentum des

Bischofs von Bamberg dicnte

das Gchloß schon in, frühen

Miccelalcer als „Verwalcungs

Gitz" für die unrliegcnden Lehens-

güter, Liegenschafcen und Grt

schafren, die sich bis Neukenroch,

Beikheinr und Ärand erstreckten

und „das Amt Fürttenberg"

bildecen. Als Burgmannen und

Amtinanner flnden sich auch hier

die Herren von Schaumberg, die

von Redwitz, von Xosenau, die

Abb. Z7. Grundriß der

Ruinc Fürth.