27

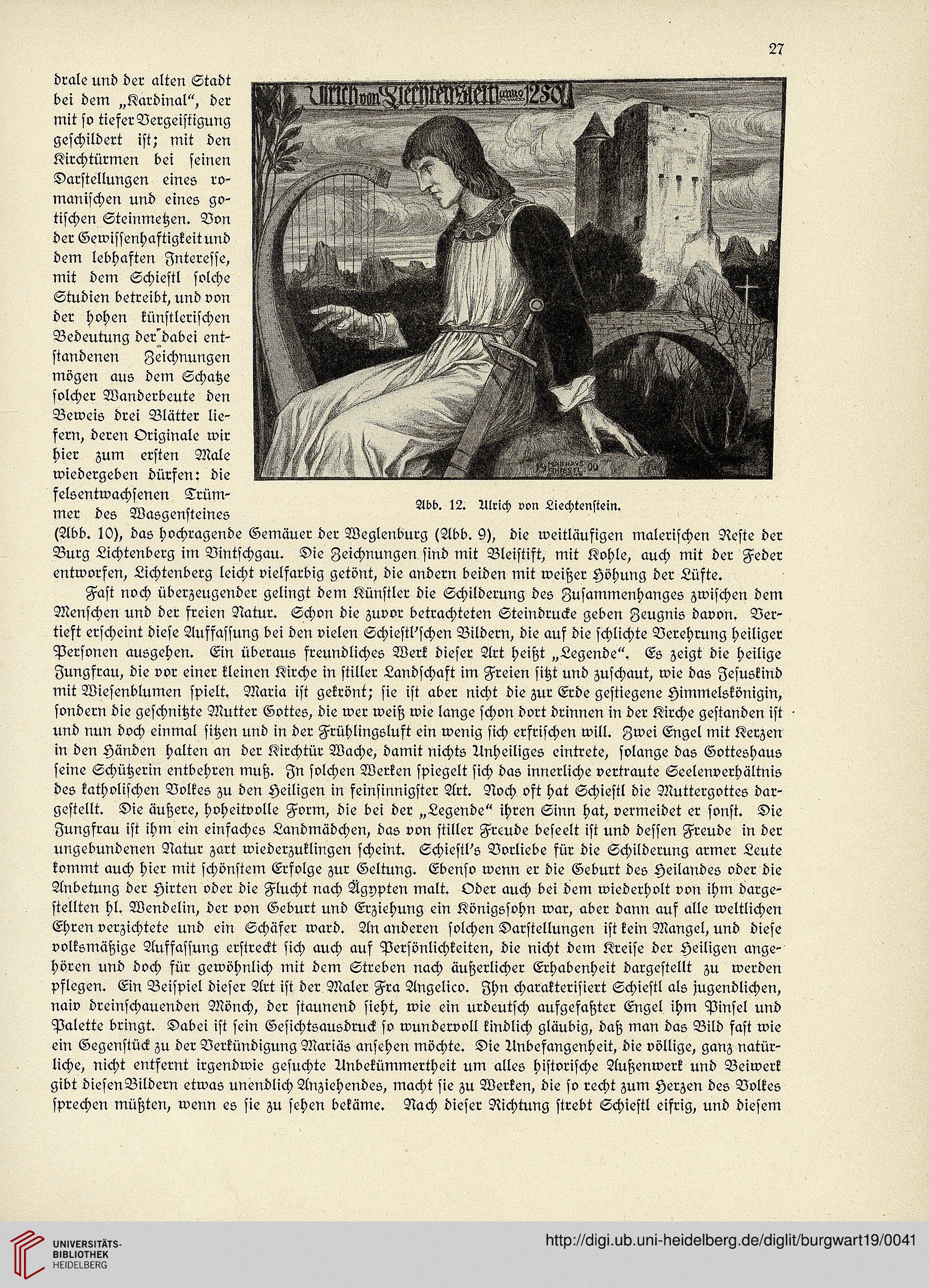

Abb. 12. Ulrich von Liechtenstein.

drale und der alten Stadt

bei dem „Kardinal", der

mit so tiefer Vergeistigung

geschildert ist; mit den

Kirchtürmen bei seinen

Darstellungen eines ro-

manischen und eines go-

tischen Steinmetzen. Von

der Gewissenhaftigkeit und

dem lebhaften Interesse,

mit dem Schiestl solche

Studien betreibt, und von

der hohen künstlerischen

Bedeutung der'dabei ent-

standenen Zeichnungen

mögen aus dem Schatze

solcher Wanderbeute den

Beweis drei Blätter lie-

fern, deren Originale wir

hier zum ersten Male

wiedergeben dürfen: die

felsentwachsenen Trüm-

mer des Wasgensteines

(Abb. 10), das hochragende Gemäuer der Weglenburg (Abb. 9), die weitläufigen malerischen Reste der

Burg Lichtenberg im Vintschgau. Die Zeichnungen sind mit Bleistift, mit Kohle, auch mit der Feder

entworfen, Lichtenberg leicht vielfarbig getönt, die andern beiden mit weißer Höhung der Lüfte.

Fast noch überzeugender gelingt dem Künstler die Schilderung des Zusammenhanges zwischen dem

Menschen und der freien Natur. Schon die zuvor betrachteten Steindrucke geben Zeugnis davon. Ver-

tieft erscheint diese Auffassung bei den vielen Schiestlstchen Bildern, die auf die schlichte Verehrung heiliger

Personen ausgehen. Ein überaus freundliches Werk dieser Art heißt „Legende". Es zeigt die heilige

Jungfrau, die vor einer kleinen Kirche in stiller Landschaft im Freien sitzt und zuschaut, wie das Jesuskind

mit Wiesenblumen spielt. Maria ist gekrönt; sie ist aber nicht die zur Erde gestiegene Himmelskönigin,

sondern die geschnitzte Mutter Gottes, die wer weiß wie lange schon dort drinnen in der Kirche gestanden ist

und nun doch einmal sitzen und in der Frühlingslust ein wenig sich erfrischen will. Zwei Engel mit Kerzen

in den Händen halten an der Kirchtür Wache, damit nichts Anheiliges eintrete, solange das Gotteshaus

seine Schützerin entbehren muß. In solchen Werken spiegelt sich das innerliche vertraute Seelenverhältnis

des katholischen Volkes zu den Heiligen in feinsinnigster Art. Noch oft hat Schiestl die Muttergottes dar-

gestellt. Die äußere, hvheitvolle Form, die bei der „Legende" ihren Sinn hat, vermeidet er sonst. Die

Jungfrau ist ihm ein einfaches Landmädchen, das von stiller Freude beseelt ist und dessen Freude in der

ungebundenen Natur zart wiederzuklingen scheint. Schiestl^s Vorliebe für die Schilderung armer Leute

kommt auch hier mit schönstem Erfolge zur Geltung. Ebenso wenn er die Geburt des Heilandes oder die

Anbetung der Hirten oder die Flucht nach Ägypten malt. Oder auch bei dem wiederholt von ihm darge-

stellten hl. Wcndclin, der von Geburt und Erziehung ein Königssohn war, aber dann aus alle weltlichen

Ehren verzichtete und ein Schäfer ward. An anderen solchen Darstellungen ist kein Mangel, und diese

volksmäßige Auffassung erstreckt sich auch aus Persönlichkeiten, die nicht dem Kreise der Heiligen ange-

hören und doch für gewöhnlich mit dem Streben nach äußerlicher Erhabenheit dargestellt zu werden

pflegen. Ein Beispiel dieser Art ist der Maler Fra Angelico. Ihn charakterisiert Schiestl als jugendlichen,

naiv dreinschauenden Mönch, der staunend sieht, wie ein urdeutsch aufgefaßter Engel ihm Pinsel und

Palette bringt. Dabei ist sein Gesichtsausdruck so wundervoll kindlich gläubig, daß man das Bild fast wie

ein Gegenstück zu der Verkündigung Mariäs ansehen möchte. Die Unbefangenheit, die völlige, ganz natür-

liche, nicht entfernt irgendwie gesuchte Anbekümmertheit um alles historische Außenwerk und Beiwerk

gibt diesenBildern etwas unendlich Anziehendes, macht sie zu Werken, die so recht zum Herzen des Volkes

sprechen müßten, wenn es sie zu sehen bekäme. Nach dieser Richtung strebt Schiestl eifrig, und diesem

Abb. 12. Ulrich von Liechtenstein.

drale und der alten Stadt

bei dem „Kardinal", der

mit so tiefer Vergeistigung

geschildert ist; mit den

Kirchtürmen bei seinen

Darstellungen eines ro-

manischen und eines go-

tischen Steinmetzen. Von

der Gewissenhaftigkeit und

dem lebhaften Interesse,

mit dem Schiestl solche

Studien betreibt, und von

der hohen künstlerischen

Bedeutung der'dabei ent-

standenen Zeichnungen

mögen aus dem Schatze

solcher Wanderbeute den

Beweis drei Blätter lie-

fern, deren Originale wir

hier zum ersten Male

wiedergeben dürfen: die

felsentwachsenen Trüm-

mer des Wasgensteines

(Abb. 10), das hochragende Gemäuer der Weglenburg (Abb. 9), die weitläufigen malerischen Reste der

Burg Lichtenberg im Vintschgau. Die Zeichnungen sind mit Bleistift, mit Kohle, auch mit der Feder

entworfen, Lichtenberg leicht vielfarbig getönt, die andern beiden mit weißer Höhung der Lüfte.

Fast noch überzeugender gelingt dem Künstler die Schilderung des Zusammenhanges zwischen dem

Menschen und der freien Natur. Schon die zuvor betrachteten Steindrucke geben Zeugnis davon. Ver-

tieft erscheint diese Auffassung bei den vielen Schiestlstchen Bildern, die auf die schlichte Verehrung heiliger

Personen ausgehen. Ein überaus freundliches Werk dieser Art heißt „Legende". Es zeigt die heilige

Jungfrau, die vor einer kleinen Kirche in stiller Landschaft im Freien sitzt und zuschaut, wie das Jesuskind

mit Wiesenblumen spielt. Maria ist gekrönt; sie ist aber nicht die zur Erde gestiegene Himmelskönigin,

sondern die geschnitzte Mutter Gottes, die wer weiß wie lange schon dort drinnen in der Kirche gestanden ist

und nun doch einmal sitzen und in der Frühlingslust ein wenig sich erfrischen will. Zwei Engel mit Kerzen

in den Händen halten an der Kirchtür Wache, damit nichts Anheiliges eintrete, solange das Gotteshaus

seine Schützerin entbehren muß. In solchen Werken spiegelt sich das innerliche vertraute Seelenverhältnis

des katholischen Volkes zu den Heiligen in feinsinnigster Art. Noch oft hat Schiestl die Muttergottes dar-

gestellt. Die äußere, hvheitvolle Form, die bei der „Legende" ihren Sinn hat, vermeidet er sonst. Die

Jungfrau ist ihm ein einfaches Landmädchen, das von stiller Freude beseelt ist und dessen Freude in der

ungebundenen Natur zart wiederzuklingen scheint. Schiestl^s Vorliebe für die Schilderung armer Leute

kommt auch hier mit schönstem Erfolge zur Geltung. Ebenso wenn er die Geburt des Heilandes oder die

Anbetung der Hirten oder die Flucht nach Ägypten malt. Oder auch bei dem wiederholt von ihm darge-

stellten hl. Wcndclin, der von Geburt und Erziehung ein Königssohn war, aber dann aus alle weltlichen

Ehren verzichtete und ein Schäfer ward. An anderen solchen Darstellungen ist kein Mangel, und diese

volksmäßige Auffassung erstreckt sich auch aus Persönlichkeiten, die nicht dem Kreise der Heiligen ange-

hören und doch für gewöhnlich mit dem Streben nach äußerlicher Erhabenheit dargestellt zu werden

pflegen. Ein Beispiel dieser Art ist der Maler Fra Angelico. Ihn charakterisiert Schiestl als jugendlichen,

naiv dreinschauenden Mönch, der staunend sieht, wie ein urdeutsch aufgefaßter Engel ihm Pinsel und

Palette bringt. Dabei ist sein Gesichtsausdruck so wundervoll kindlich gläubig, daß man das Bild fast wie

ein Gegenstück zu der Verkündigung Mariäs ansehen möchte. Die Unbefangenheit, die völlige, ganz natür-

liche, nicht entfernt irgendwie gesuchte Anbekümmertheit um alles historische Außenwerk und Beiwerk

gibt diesenBildern etwas unendlich Anziehendes, macht sie zu Werken, die so recht zum Herzen des Volkes

sprechen müßten, wenn es sie zu sehen bekäme. Nach dieser Richtung strebt Schiestl eifrig, und diesem