DIE WIRKLICHKEIT DES ERLEBENS

Warum verschiebt sich im Gemälde, im

plastischen Werk so oft der uns geläufige

Anblick der wirklichen Dinge? Menschenge-

stalten, deren Gliedmaßen sich „dislozieren",

Formgefüge, die der natürlichen Anordnung

ausbiegen — sie wiederholen sich gerade in

der modernen Kunst auf Schritt und Tritt.

Früher, zur Zeit des Impressionismus, sagten

die Künstler, wenn man sie auf ihre Abweich-

ungen von dem geläufigen Weltbild hinwies:

Ich sehe es so. Aber wie häufig sind in-

zwischen jene Abweichungen geworden, von

denen kein Mensch mehr behaupten kann,

daß ihm die Dinge so vor Augen stehen —

also etwa eine Menschenfigur mit positiven

und negativen Formen oder mit Polypen-

gliedern, oder Landschaften mit schroff abge-

teilten Farbzonen oder Köpfe, die aus wag-

rechten und senkrechten Scheiben bestehen.

Niemand kann behaupten, daß ihm Köpfe,

Menschen, Landschaften in dieser Weise er-

scheinen. Und doch sind dies nicht Phantasien

ins Blaue hinein, sondern es sind Angaben, die

sich zwar nicht auf den physiologischen Akt

des „Sehens", wohl aber auf jenes andere, viel

wichtigere Element beziehen, das unser Wahr-

nehmen bestimmt: auf unsere innere Empfin-

dung von dem betreffenden Ding, auf die Ge-

stalt, mit der es in unsre innere Welt eintritt

und in ihr wahrhaft figuriert. Was wir wirklich

annehmen von den erblickten Dingen, das ist

etwas ganz anderes als das, was wir physisch

sehen. Wir „sehen" beispielsweise ein Ge-

sicht; aber was wir von diesem Augeneindruck

annehmen, das kann in einem Falle Schreck,

Bosheit, Verblendung, Drohung, Angst, Zerfall

sein und in einem anderen Falle genau das

Gegenteil. Die Dinge sind. Das stellt unser

Auge, das ja wirklich ein „Apparat" ist, fest.

Aber was sie für uns bedeuten, wie sie in

uns wirksam, gefühlt und mächtig werden —

das steht auf einem anderen Blatt. Mit ande-

ren Worten: so wie es über die Tätigkeit der

bloßen Wahrnehmung hinausgeht, beginnt eine

ganz neue Reihe von „Wirklichkeiten".

— Der Künstler ist keineswegs „Phantast",

wenn ihm die Welt und ihre Dinge gelegent-

lich „phantastisch" werden. Er gibt Wirklich-

keiten an, was und wie er auch immer arbeiten

möge. Aber es sind die Wirklichkeiten des

Erlebens, nicht des bloßen Konstatierens.

Biegt er vom geläufigen Weltbild ab, so nicht

deshalb, um den „Wirklichkeiten" zu entrin-

nen, sondern um sie treffender, echter und

ihrem eigentlichen Werke nach darzustellen. .

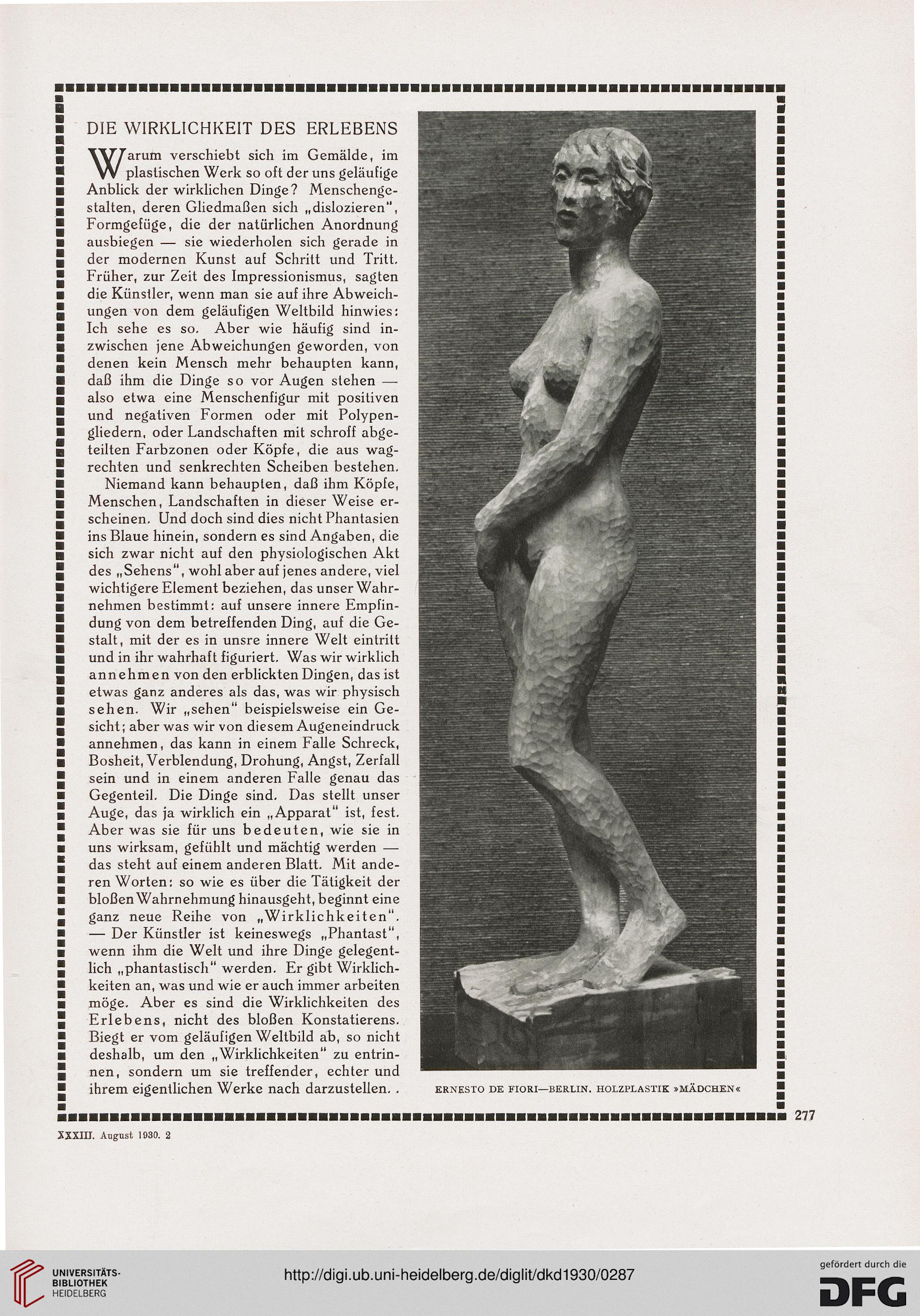

ERNESTO DE FIORI—BERLIN. HOLZPLASTIK »MÄDCHEN«

XXXIÜ. August 1930. 2

Warum verschiebt sich im Gemälde, im

plastischen Werk so oft der uns geläufige

Anblick der wirklichen Dinge? Menschenge-

stalten, deren Gliedmaßen sich „dislozieren",

Formgefüge, die der natürlichen Anordnung

ausbiegen — sie wiederholen sich gerade in

der modernen Kunst auf Schritt und Tritt.

Früher, zur Zeit des Impressionismus, sagten

die Künstler, wenn man sie auf ihre Abweich-

ungen von dem geläufigen Weltbild hinwies:

Ich sehe es so. Aber wie häufig sind in-

zwischen jene Abweichungen geworden, von

denen kein Mensch mehr behaupten kann,

daß ihm die Dinge so vor Augen stehen —

also etwa eine Menschenfigur mit positiven

und negativen Formen oder mit Polypen-

gliedern, oder Landschaften mit schroff abge-

teilten Farbzonen oder Köpfe, die aus wag-

rechten und senkrechten Scheiben bestehen.

Niemand kann behaupten, daß ihm Köpfe,

Menschen, Landschaften in dieser Weise er-

scheinen. Und doch sind dies nicht Phantasien

ins Blaue hinein, sondern es sind Angaben, die

sich zwar nicht auf den physiologischen Akt

des „Sehens", wohl aber auf jenes andere, viel

wichtigere Element beziehen, das unser Wahr-

nehmen bestimmt: auf unsere innere Empfin-

dung von dem betreffenden Ding, auf die Ge-

stalt, mit der es in unsre innere Welt eintritt

und in ihr wahrhaft figuriert. Was wir wirklich

annehmen von den erblickten Dingen, das ist

etwas ganz anderes als das, was wir physisch

sehen. Wir „sehen" beispielsweise ein Ge-

sicht; aber was wir von diesem Augeneindruck

annehmen, das kann in einem Falle Schreck,

Bosheit, Verblendung, Drohung, Angst, Zerfall

sein und in einem anderen Falle genau das

Gegenteil. Die Dinge sind. Das stellt unser

Auge, das ja wirklich ein „Apparat" ist, fest.

Aber was sie für uns bedeuten, wie sie in

uns wirksam, gefühlt und mächtig werden —

das steht auf einem anderen Blatt. Mit ande-

ren Worten: so wie es über die Tätigkeit der

bloßen Wahrnehmung hinausgeht, beginnt eine

ganz neue Reihe von „Wirklichkeiten".

— Der Künstler ist keineswegs „Phantast",

wenn ihm die Welt und ihre Dinge gelegent-

lich „phantastisch" werden. Er gibt Wirklich-

keiten an, was und wie er auch immer arbeiten

möge. Aber es sind die Wirklichkeiten des

Erlebens, nicht des bloßen Konstatierens.

Biegt er vom geläufigen Weltbild ab, so nicht

deshalb, um den „Wirklichkeiten" zu entrin-

nen, sondern um sie treffender, echter und

ihrem eigentlichen Werke nach darzustellen. .

ERNESTO DE FIORI—BERLIN. HOLZPLASTIK »MÄDCHEN«

XXXIÜ. August 1930. 2