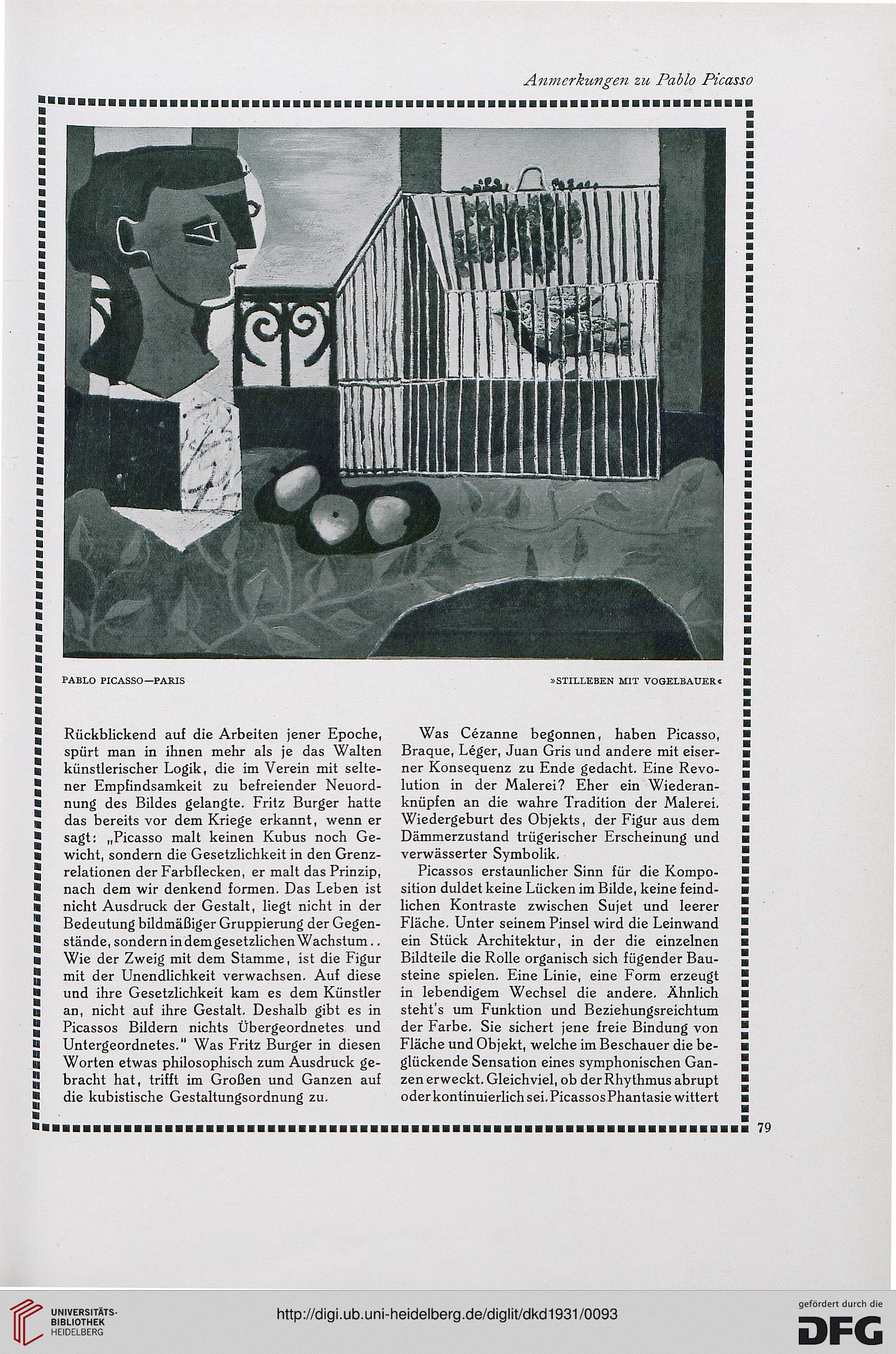

Anmerkungen zu Pablo Picasso

Rückblickend auf die Arbeiten jener Epoche,

spürt man in ihnen mehr als je das Walten

künstlerischer Logik, die im Verein mit selte-

ner Empfindsamkeit zu befreiender Neuord-

nung des Bildes gelangte. Fritz Burger hatte

das bereits vor dem Kriege erkannt, wenn er

sagt: „Picasso malt keinen Kubus noch Ge-

wicht, sondern die Gesetzlichkeit in den Grenz-

relationen der Farbflecken, er malt das Prinzip,

nach dem wir denkend formen. Das Leben ist

nicht Ausdruck der Gestalt, liegt nicht in der

Bedeutung bildmäßiger Gruppierung der Gegen-

stände, sondern indemgesetzlichen Wachstum ..

Wie der Zweig mit dem Stamme, ist die Figur

mit der Unendlichkeit verwachsen. Auf diese

und ihre Gesetzlichkeit kam es dem Künstler

an, nicht auf ihre Gestalt. Deshalb gibt es in

Picassos Bildern nichts Übergeordnetes und

Untergeordnetes." Was Fritz Burger in diesen

Worten etwas philosophisch zum Ausdruck ge-

bracht hat, trifft im Großen und Ganzen auf

die kubistische Gestaltungsordnung zu.

Was Cezanne begonnen, haben Picasso,

Braque, Leger, Juan Gris und andere mit eiser-

ner Konsequenz zu Ende gedacht. Eine Revo-

lution in der Malerei? Eher ein Wiederan-

knüpfen an die wahre Tradition der Malerei.

Wiedergeburt des Objekts, der Figur aus dem

Dämmerzustand trügerischer Erscheinung und

verwässerter Symbolik.

Picassos erstaunlicher Sinn für die Kompo-

sition duldet keine Lücken im Bilde, keine feind-

lichen Kontraste zwischen Sujet und leerer

Fläche. Unter seinem Pinsel wird die Leinwand

ein Stück Architektur, in der die einzelnen

Bildteile die Rolle organisch sich fügender Bau-

steine spielen. Eine Linie, eine Form erzeugt

in lebendigem Wechsel die andere. Ähnlich

steht's um Funktion und Beziehungsreichtum

der Farbe. Sie sichert jene freie Bindung von

Fläche und Objekt, welche im Beschauer die be-

glückende Sensation eines symphonischen Gan-

zen erweckt. Gleichviel, ob der Rhythmus abrupt

oder kontinuierlich sei. Picassos Phantasie wittert

Rückblickend auf die Arbeiten jener Epoche,

spürt man in ihnen mehr als je das Walten

künstlerischer Logik, die im Verein mit selte-

ner Empfindsamkeit zu befreiender Neuord-

nung des Bildes gelangte. Fritz Burger hatte

das bereits vor dem Kriege erkannt, wenn er

sagt: „Picasso malt keinen Kubus noch Ge-

wicht, sondern die Gesetzlichkeit in den Grenz-

relationen der Farbflecken, er malt das Prinzip,

nach dem wir denkend formen. Das Leben ist

nicht Ausdruck der Gestalt, liegt nicht in der

Bedeutung bildmäßiger Gruppierung der Gegen-

stände, sondern indemgesetzlichen Wachstum ..

Wie der Zweig mit dem Stamme, ist die Figur

mit der Unendlichkeit verwachsen. Auf diese

und ihre Gesetzlichkeit kam es dem Künstler

an, nicht auf ihre Gestalt. Deshalb gibt es in

Picassos Bildern nichts Übergeordnetes und

Untergeordnetes." Was Fritz Burger in diesen

Worten etwas philosophisch zum Ausdruck ge-

bracht hat, trifft im Großen und Ganzen auf

die kubistische Gestaltungsordnung zu.

Was Cezanne begonnen, haben Picasso,

Braque, Leger, Juan Gris und andere mit eiser-

ner Konsequenz zu Ende gedacht. Eine Revo-

lution in der Malerei? Eher ein Wiederan-

knüpfen an die wahre Tradition der Malerei.

Wiedergeburt des Objekts, der Figur aus dem

Dämmerzustand trügerischer Erscheinung und

verwässerter Symbolik.

Picassos erstaunlicher Sinn für die Kompo-

sition duldet keine Lücken im Bilde, keine feind-

lichen Kontraste zwischen Sujet und leerer

Fläche. Unter seinem Pinsel wird die Leinwand

ein Stück Architektur, in der die einzelnen

Bildteile die Rolle organisch sich fügender Bau-

steine spielen. Eine Linie, eine Form erzeugt

in lebendigem Wechsel die andere. Ähnlich

steht's um Funktion und Beziehungsreichtum

der Farbe. Sie sichert jene freie Bindung von

Fläche und Objekt, welche im Beschauer die be-

glückende Sensation eines symphonischen Gan-

zen erweckt. Gleichviel, ob der Rhythmus abrupt

oder kontinuierlich sei. Picassos Phantasie wittert