Eine doppelte Lindenallee (Friedhofsallee)

führt von der Peiner Straße auf einen ebenfalls

von Linden gesäumten halbrunden Platz un-

mittelbar vor die Eingangsbauten des Fried-

hofs an der Straße Hoher Weg. Die von dem

hannoverschen Architekten Konrad Wittmann

unter der Leitung von Stadtbaurat Wolf ausge-

führte Anlage besteht aus einer von rundbogi-

gen Durchgängen geöffneten Backsteinmau-

er mit flankierenden symmetrischen Verwal-

tungs- und Wohnbauten. Seitliche einge-

schossige Anbauten an der hinteren Traufsei-

te bilden hinter den Torbögen einen kleinen

Vorhof zum Friedhof. Die geometrische, von

großen Bäumen und Buschgruppen durch-

setzte Anlage beeindruckt besonders durch

die breite, doppelte Lindenallee, die den Ein-

gangsbereich mit dem Krematorium verbin-

det. Auf einem Viertel der Strecke wird die

Achse durch eine Gedenkstätte für die Opfer

hannoverscher Konzentrationslager unter-

brochen.

Das Zentrum der Gesamtanlage bildet das am

Ende der Allee liegende Krematorium mit der

überhöht in der Mittelachse angeordneten

großen Kapelle. Die um einen Wirtschaftshof

gruppierte Vierflügelanlage wurde 1924 voll-

endet. Architekt war ebenfalls Konrad Witt-

mann. Bei dem durchgängig in Backstein aus-

geführten Bau sind in dem unmittelbar um den

Hof angeordneten Bereich im Keller- und Erd-

geschoß die Wirtschaftsräume, Leichenzellen

und die Verbrennungsöfen angeordnet. Die

gesamte Vorderfront wird durch die mittige

große Kapelle, eine weitere kleine Kapelle und

Versammlungsräume für die Angehörigen

eingenommen. Gestalterisch gliedert sich die

symmetrische Front in fünf Abschnitte: Der

hohe Baukörper der großen Kapelle mit sei-

nem Pyramiddach wird seitlich flankiert von

eingeschossigen traufständigen Bogengän-

gen, an deren Anschluß zwei giebelständige

Bauteile mit drei Bogenöffnungen die seitliche

Begrenzung der Vorderfassade bilden.

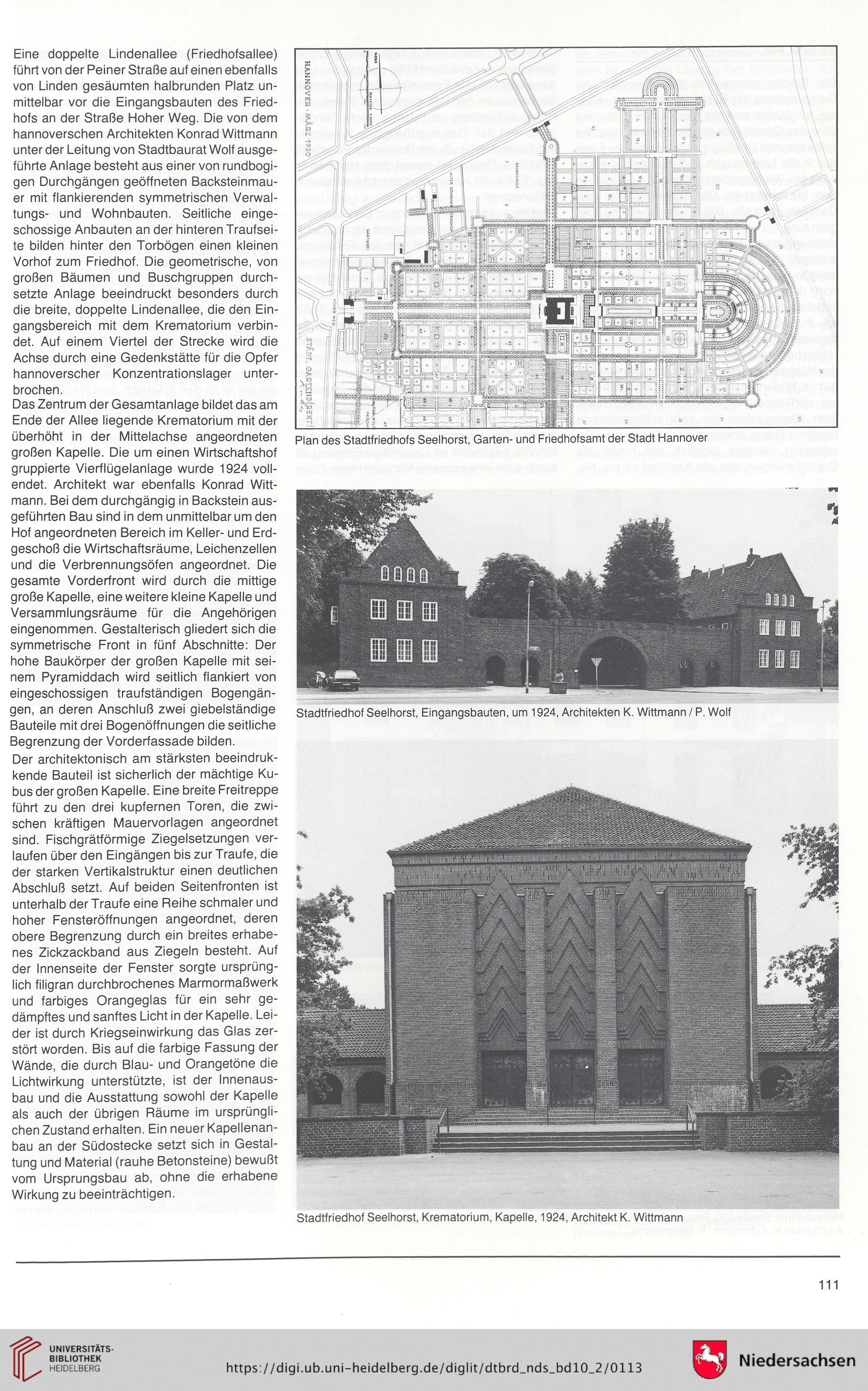

Der architektonisch am stärksten beeindruk-

kende Bauteil ist sicherlich der mächtige Ku-

bus der großen Kapelle. Eine breite Freitreppe

führt zu den drei kupfernen Toren, die zwi-

schen kräftigen Mauervorlagen angeordnet

sind. Fischgrätförmige Ziegelsetzungen ver-

laufen über den Eingängen bis zur Traufe, die

der starken Vertikalstruktur einen deutlichen

Abschluß setzt. Auf beiden Seitenfronten ist

unterhalb der Traufe eine Reihe schmaler und

hoher Fensteröffnungen angeordnet, deren

obere Begrenzung durch ein breites erhabe-

nes Zickzackband aus Ziegeln besteht. Auf

der Innenseite der Fenster sorgte ursprüng-

lich filigran durchbrochenes Marmormaßwerk

und farbiges Orangeglas für ein sehr ge-

dämpftes und sanftes Licht in der Kapelle. Lei-

der ist durch Kriegseinwirkung das Glas zer-

stört worden. Bis auf die farbige Fassung der

Wände, die durch Blau- und Orangetöne die

Lichtwirkung unterstützte, ist der Innenaus-

bau und die Ausstattung sowohl der Kapelle

als auch der übrigen Räume im ursprüngli-

chen Zustand erhalten. Ein neuer Kapellenan-

bau an der Südostecke setzt sich in Gestal-

tung und Material (rauhe Betonsteine) bewußt

vom Ursprungsbau ab, ohne die erhabene

Wirkung zu beeinträchtigen.

Plan des Stadtfriedhofs Seelhorst, Garten- und Friedhofsamt der Stadt Hannover

Stadtfriedhof Seelhorst, Eingangsbauten, um 1924, Architekten K. Wittmann / P. Wolf

Stadtfriedhof Seelhorst, Krematorium, Kapelle, 1924, Architekt K. Wittmann

111

führt von der Peiner Straße auf einen ebenfalls

von Linden gesäumten halbrunden Platz un-

mittelbar vor die Eingangsbauten des Fried-

hofs an der Straße Hoher Weg. Die von dem

hannoverschen Architekten Konrad Wittmann

unter der Leitung von Stadtbaurat Wolf ausge-

führte Anlage besteht aus einer von rundbogi-

gen Durchgängen geöffneten Backsteinmau-

er mit flankierenden symmetrischen Verwal-

tungs- und Wohnbauten. Seitliche einge-

schossige Anbauten an der hinteren Traufsei-

te bilden hinter den Torbögen einen kleinen

Vorhof zum Friedhof. Die geometrische, von

großen Bäumen und Buschgruppen durch-

setzte Anlage beeindruckt besonders durch

die breite, doppelte Lindenallee, die den Ein-

gangsbereich mit dem Krematorium verbin-

det. Auf einem Viertel der Strecke wird die

Achse durch eine Gedenkstätte für die Opfer

hannoverscher Konzentrationslager unter-

brochen.

Das Zentrum der Gesamtanlage bildet das am

Ende der Allee liegende Krematorium mit der

überhöht in der Mittelachse angeordneten

großen Kapelle. Die um einen Wirtschaftshof

gruppierte Vierflügelanlage wurde 1924 voll-

endet. Architekt war ebenfalls Konrad Witt-

mann. Bei dem durchgängig in Backstein aus-

geführten Bau sind in dem unmittelbar um den

Hof angeordneten Bereich im Keller- und Erd-

geschoß die Wirtschaftsräume, Leichenzellen

und die Verbrennungsöfen angeordnet. Die

gesamte Vorderfront wird durch die mittige

große Kapelle, eine weitere kleine Kapelle und

Versammlungsräume für die Angehörigen

eingenommen. Gestalterisch gliedert sich die

symmetrische Front in fünf Abschnitte: Der

hohe Baukörper der großen Kapelle mit sei-

nem Pyramiddach wird seitlich flankiert von

eingeschossigen traufständigen Bogengän-

gen, an deren Anschluß zwei giebelständige

Bauteile mit drei Bogenöffnungen die seitliche

Begrenzung der Vorderfassade bilden.

Der architektonisch am stärksten beeindruk-

kende Bauteil ist sicherlich der mächtige Ku-

bus der großen Kapelle. Eine breite Freitreppe

führt zu den drei kupfernen Toren, die zwi-

schen kräftigen Mauervorlagen angeordnet

sind. Fischgrätförmige Ziegelsetzungen ver-

laufen über den Eingängen bis zur Traufe, die

der starken Vertikalstruktur einen deutlichen

Abschluß setzt. Auf beiden Seitenfronten ist

unterhalb der Traufe eine Reihe schmaler und

hoher Fensteröffnungen angeordnet, deren

obere Begrenzung durch ein breites erhabe-

nes Zickzackband aus Ziegeln besteht. Auf

der Innenseite der Fenster sorgte ursprüng-

lich filigran durchbrochenes Marmormaßwerk

und farbiges Orangeglas für ein sehr ge-

dämpftes und sanftes Licht in der Kapelle. Lei-

der ist durch Kriegseinwirkung das Glas zer-

stört worden. Bis auf die farbige Fassung der

Wände, die durch Blau- und Orangetöne die

Lichtwirkung unterstützte, ist der Innenaus-

bau und die Ausstattung sowohl der Kapelle

als auch der übrigen Räume im ursprüngli-

chen Zustand erhalten. Ein neuer Kapellenan-

bau an der Südostecke setzt sich in Gestal-

tung und Material (rauhe Betonsteine) bewußt

vom Ursprungsbau ab, ohne die erhabene

Wirkung zu beeinträchtigen.

Plan des Stadtfriedhofs Seelhorst, Garten- und Friedhofsamt der Stadt Hannover

Stadtfriedhof Seelhorst, Eingangsbauten, um 1924, Architekten K. Wittmann / P. Wolf

Stadtfriedhof Seelhorst, Krematorium, Kapelle, 1924, Architekt K. Wittmann

111