dach mit diversen Ausbauten. Der weitgehend

symmetrische Grundriß des querrechteckigen

Gebäudes entwickelt sich um die aufwendige

zentrale Treppenanlage mit seitlich davon ab-

gehenden Fluren; die Repräsentations- und

Besucherräume (z.B. Direktorenzimmer, Kon-

ferenzraum) richteten sich alle zur Straße, Bü-

ros für die übrigen Angestellten lagen an den

Seiten und nach hinten heraus. Entsprechend

dem Nutzungsgefälle bildet die Nordfront mit

dem Eingang die Hauptschauseite, gegliedert

durch drei leicht vorspringende Risalite. Den

Akzent setzt der breitere Mittelrisalit mit offe-

ner, dreibogiger Säulenhalle, darüberliegen-

dem höherem Konferenzsaal mit „Huldi-

gungsbalkon“ und der großen „Glockenkup-

pel“ mit dekorativer „Laterne“. Das Material

ist ornamental eingesetzter zweifarbiger Ver-

blendziegel, z.T. Biberschwanz und Kupfer

am Dach. Gliederung und Material lassen die

Tradition der Hannoverschen Bauschule er-

kennen, die sich mit Elementen des Jugend-

stils verbindet (z.B. spezifische Fensterform

und Kuppel). Das Bauwerk knüpft selbstbe-

wußt an repräsentative öffentliche Gebäude

an und gehört zu den anspruchsvollsten Indu-

strieverwaltungsgebäuden in Hannover. Vor

dem Verwaltungsgebäude legte man einen

dreieckigen Schmuckplatz mit Auffahrt an; an

ihm zeigt sich die Hanomag der Öffentlichkeit

in der Abfolge der Prosperität und wirtschaftli-

che Potenz signalisierenden Gebäude - Ver-

waltung, dekoratives Tor, Fabrikfassade - als

großes Industrieunternehmen. Für die Ostsei-

te des Schmuckplatzes entwarf ebenfalls Phil-

lips 1908 das neue betriebseigene „Beamten-

wohnhaus“. Die überlieferten Fassadenrisse

zeigen ein Putz-Verblendziegel-Gebäude, an

dem sich die Dekorelemente des Verwal-

tungsbaus spiegeln. Bei einer 1922 vorge-

nommenen „Fassadenänderung“ wurde das

Haus vollständig verputzt und mit einer mo-

dernisierten Gliederung und leicht barockisie-

renden Volutengiebeln versehen.

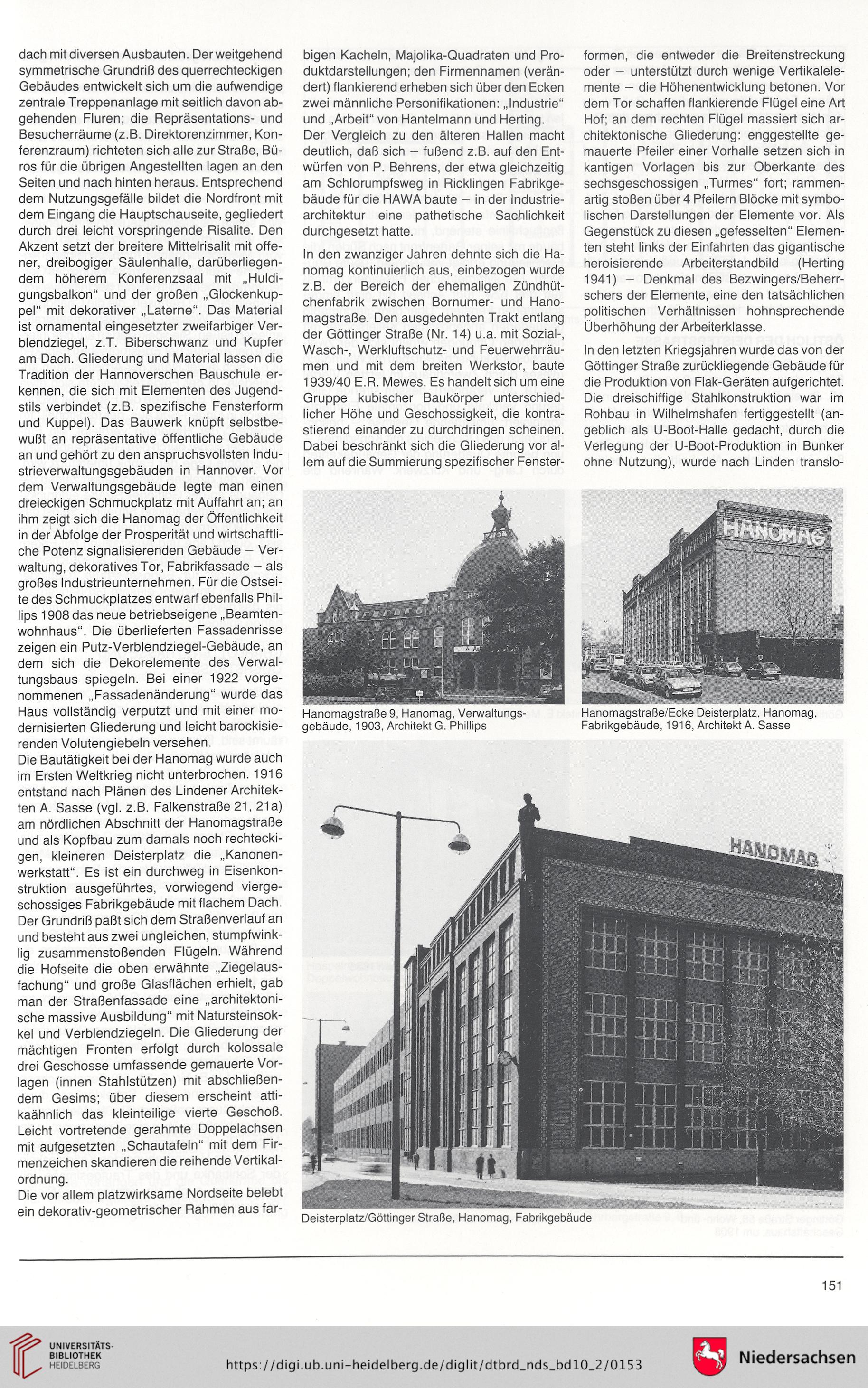

Die Bautätigkeit bei der Hanomag wurde auch

im Ersten Weltkrieg nicht unterbrochen. 1916

entstand nach Plänen des Lindener Architek-

ten A. Sasse (vgl. z.B. Falkenstraße 21,21a)

am nördlichen Abschnitt der Hanomagstraße

und als Kopfbau zum damals noch rechtecki-

gen, kleineren Deisterplatz die „Kanonen-

werkstatt“. Es ist ein durchweg in Eisenkon-

struktion ausgeführtes, vorwiegend vierge-

schossiges Fabrikgebäude mit flachem Dach.

Der Grundriß paßt sich dem Straßenverlauf an

und besteht aus zwei ungleichen, stumpfwink-

lig zusammenstoßenden Flügeln. Während

die Hofseite die oben erwähnte „Ziegelaus-

fachung“ und große Glasflächen erhielt, gab

man der Straßenfassade eine „architektoni-

sche massive Ausbildung“ mit Natursteinsok-

kel und Verblendziegeln. Die Gliederung der

mächtigen Fronten erfolgt durch kolossale

drei Geschosse umfassende gemauerte Vor-

lagen (innen Stahlstützen) mit abschließen-

dem Gesims; über diesem erscheint atti-

kaähnlich das kleinteilige vierte Geschoß.

Leicht vortretende gerahmte Doppelachsen

mit aufgesetzten „Schautafeln“ mit dem Fir-

menzeichen skandieren die reihende Vertikal-

ordnung.

Die vor allem platzwirksame Nordseite belebt

ein dekorativ-geometrischer Rahmen aus far-

bigen Kacheln, Majolika-Quadraten und Pro-

duktdarstellungen; den Firmennamen (verän-

dert) flankierend erheben sich über den Ecken

zwei männliche Personifikationen: „Industrie“

und „Arbeit“ von Hantelmann und Herting.

Der Vergleich zu den älteren Hallen macht

deutlich, daß sich - fußend z.B. auf den Ent-

würfen von P. Behrens, der etwa gleichzeitig

am Schlorumpfsweg in Ricklingen Fabrikge-

bäude für die HAWA baute - in der Industrie-

architektur eine pathetische Sachlichkeit

durchgesetzt hatte.

In den zwanziger Jahren dehnte sich die Ha-

nomag kontinuierlich aus, einbezogen wurde

z.B. der Bereich der ehemaligen Zündhüt-

chenfabrik zwischen Bornumer- und Hano-

magstraße. Den ausgedehnten Trakt entlang

der Göttinger Straße (Nr. 14) u.a. mit Sozial-,

Wasch-, Werkluftschutz- und Feuerwehrräu-

men und mit dem breiten Werkstor, baute

1939/40 E.R. Mewes. Es handelt sich um eine

Gruppe kubischer Baukörper unterschied-

licher Höhe und Geschossigkeit, die kontra-

stierend einander zu durchdringen scheinen.

Dabei beschränkt sich die Gliederung vor al-

lem auf die Summierung spezifischer Fenster¬

formen, die entweder die Breitenstreckung

oder - unterstützt durch wenige Vertikalele-

mente - die Höhenentwicklung betonen. Vor

dem Tor schaffen flankierende Flügel eine Art

Hof; an dem rechten Flügel massiert sich ar-

chitektonische Gliederung: enggestellte ge-

mauerte Pfeiler einer Vorhalle setzen sich in

kantigen Vorlagen bis zur Oberkante des

sechsgeschossigen „Turmes“ fort; rammen-

artig stoßen über 4 Pfeilern Blöcke mit symbo-

lischen Darstellungen der Elemente vor. Als

Gegenstück zu diesen „gefesselten“ Elemen-

ten steht links der Einfahrten das gigantische

heroisierende Arbeiterstandbild (Herting

1941) - Denkmal des Bezwingers/Beherr-

schers der Elemente, eine den tatsächlichen

politischen Verhältnissen hohnsprechende

Überhöhung der Arbeiterklasse.

In den letzten Kriegsjahren wurde das von der

Göttinger Straße zurückliegende Gebäude für

die Produktion von Flak-Geräten aufgerichtet.

Die dreischiffige Stahlkonstruktion war im

Rohbau in Wilhelmshafen fertiggestellt (an-

geblich als U-Boot-Halle gedacht, durch die

Verlegung der U-Boot-Produktion in Bunker

ohne Nutzung), wurde nach Linden translo-

Hanomagstraße 9, Hanomag, Verwaltungs-

gebäude, 1903, Architekt G. Phillips

Hanomagstraße/Ecke Deisterplatz, Hanomag,

Fabrikgebäude, 1916, Architekt A. Sasse

Deisterplatz/Göttinger Straße, Hanomag, Fabrikgebäude

151

symmetrische Grundriß des querrechteckigen

Gebäudes entwickelt sich um die aufwendige

zentrale Treppenanlage mit seitlich davon ab-

gehenden Fluren; die Repräsentations- und

Besucherräume (z.B. Direktorenzimmer, Kon-

ferenzraum) richteten sich alle zur Straße, Bü-

ros für die übrigen Angestellten lagen an den

Seiten und nach hinten heraus. Entsprechend

dem Nutzungsgefälle bildet die Nordfront mit

dem Eingang die Hauptschauseite, gegliedert

durch drei leicht vorspringende Risalite. Den

Akzent setzt der breitere Mittelrisalit mit offe-

ner, dreibogiger Säulenhalle, darüberliegen-

dem höherem Konferenzsaal mit „Huldi-

gungsbalkon“ und der großen „Glockenkup-

pel“ mit dekorativer „Laterne“. Das Material

ist ornamental eingesetzter zweifarbiger Ver-

blendziegel, z.T. Biberschwanz und Kupfer

am Dach. Gliederung und Material lassen die

Tradition der Hannoverschen Bauschule er-

kennen, die sich mit Elementen des Jugend-

stils verbindet (z.B. spezifische Fensterform

und Kuppel). Das Bauwerk knüpft selbstbe-

wußt an repräsentative öffentliche Gebäude

an und gehört zu den anspruchsvollsten Indu-

strieverwaltungsgebäuden in Hannover. Vor

dem Verwaltungsgebäude legte man einen

dreieckigen Schmuckplatz mit Auffahrt an; an

ihm zeigt sich die Hanomag der Öffentlichkeit

in der Abfolge der Prosperität und wirtschaftli-

che Potenz signalisierenden Gebäude - Ver-

waltung, dekoratives Tor, Fabrikfassade - als

großes Industrieunternehmen. Für die Ostsei-

te des Schmuckplatzes entwarf ebenfalls Phil-

lips 1908 das neue betriebseigene „Beamten-

wohnhaus“. Die überlieferten Fassadenrisse

zeigen ein Putz-Verblendziegel-Gebäude, an

dem sich die Dekorelemente des Verwal-

tungsbaus spiegeln. Bei einer 1922 vorge-

nommenen „Fassadenänderung“ wurde das

Haus vollständig verputzt und mit einer mo-

dernisierten Gliederung und leicht barockisie-

renden Volutengiebeln versehen.

Die Bautätigkeit bei der Hanomag wurde auch

im Ersten Weltkrieg nicht unterbrochen. 1916

entstand nach Plänen des Lindener Architek-

ten A. Sasse (vgl. z.B. Falkenstraße 21,21a)

am nördlichen Abschnitt der Hanomagstraße

und als Kopfbau zum damals noch rechtecki-

gen, kleineren Deisterplatz die „Kanonen-

werkstatt“. Es ist ein durchweg in Eisenkon-

struktion ausgeführtes, vorwiegend vierge-

schossiges Fabrikgebäude mit flachem Dach.

Der Grundriß paßt sich dem Straßenverlauf an

und besteht aus zwei ungleichen, stumpfwink-

lig zusammenstoßenden Flügeln. Während

die Hofseite die oben erwähnte „Ziegelaus-

fachung“ und große Glasflächen erhielt, gab

man der Straßenfassade eine „architektoni-

sche massive Ausbildung“ mit Natursteinsok-

kel und Verblendziegeln. Die Gliederung der

mächtigen Fronten erfolgt durch kolossale

drei Geschosse umfassende gemauerte Vor-

lagen (innen Stahlstützen) mit abschließen-

dem Gesims; über diesem erscheint atti-

kaähnlich das kleinteilige vierte Geschoß.

Leicht vortretende gerahmte Doppelachsen

mit aufgesetzten „Schautafeln“ mit dem Fir-

menzeichen skandieren die reihende Vertikal-

ordnung.

Die vor allem platzwirksame Nordseite belebt

ein dekorativ-geometrischer Rahmen aus far-

bigen Kacheln, Majolika-Quadraten und Pro-

duktdarstellungen; den Firmennamen (verän-

dert) flankierend erheben sich über den Ecken

zwei männliche Personifikationen: „Industrie“

und „Arbeit“ von Hantelmann und Herting.

Der Vergleich zu den älteren Hallen macht

deutlich, daß sich - fußend z.B. auf den Ent-

würfen von P. Behrens, der etwa gleichzeitig

am Schlorumpfsweg in Ricklingen Fabrikge-

bäude für die HAWA baute - in der Industrie-

architektur eine pathetische Sachlichkeit

durchgesetzt hatte.

In den zwanziger Jahren dehnte sich die Ha-

nomag kontinuierlich aus, einbezogen wurde

z.B. der Bereich der ehemaligen Zündhüt-

chenfabrik zwischen Bornumer- und Hano-

magstraße. Den ausgedehnten Trakt entlang

der Göttinger Straße (Nr. 14) u.a. mit Sozial-,

Wasch-, Werkluftschutz- und Feuerwehrräu-

men und mit dem breiten Werkstor, baute

1939/40 E.R. Mewes. Es handelt sich um eine

Gruppe kubischer Baukörper unterschied-

licher Höhe und Geschossigkeit, die kontra-

stierend einander zu durchdringen scheinen.

Dabei beschränkt sich die Gliederung vor al-

lem auf die Summierung spezifischer Fenster¬

formen, die entweder die Breitenstreckung

oder - unterstützt durch wenige Vertikalele-

mente - die Höhenentwicklung betonen. Vor

dem Tor schaffen flankierende Flügel eine Art

Hof; an dem rechten Flügel massiert sich ar-

chitektonische Gliederung: enggestellte ge-

mauerte Pfeiler einer Vorhalle setzen sich in

kantigen Vorlagen bis zur Oberkante des

sechsgeschossigen „Turmes“ fort; rammen-

artig stoßen über 4 Pfeilern Blöcke mit symbo-

lischen Darstellungen der Elemente vor. Als

Gegenstück zu diesen „gefesselten“ Elemen-

ten steht links der Einfahrten das gigantische

heroisierende Arbeiterstandbild (Herting

1941) - Denkmal des Bezwingers/Beherr-

schers der Elemente, eine den tatsächlichen

politischen Verhältnissen hohnsprechende

Überhöhung der Arbeiterklasse.

In den letzten Kriegsjahren wurde das von der

Göttinger Straße zurückliegende Gebäude für

die Produktion von Flak-Geräten aufgerichtet.

Die dreischiffige Stahlkonstruktion war im

Rohbau in Wilhelmshafen fertiggestellt (an-

geblich als U-Boot-Halle gedacht, durch die

Verlegung der U-Boot-Produktion in Bunker

ohne Nutzung), wurde nach Linden translo-

Hanomagstraße 9, Hanomag, Verwaltungs-

gebäude, 1903, Architekt G. Phillips

Hanomagstraße/Ecke Deisterplatz, Hanomag,

Fabrikgebäude, 1916, Architekt A. Sasse

Deisterplatz/Göttinger Straße, Hanomag, Fabrikgebäude

151