Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt,

Tausendjähriger Rosenstock

Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, Kreuzgang,

Detail

wurde, konnte die Kupfereindeckung der

Kapelle zum Teil wieder verwendet werden.

Unter den zum Teil sehr qualitätvoll gestalteten

Grabsteinen soll hier nur der gut erhaltene

Gedenkstein für den Priester Bruno aus dem

späten 12. Jh. Erwähnung finden. Auf drei Ebe-

nen wird synchron die Aufnahme der personi-

fizierten Seele des Verstorbenen in den Himmel

gezeigt.

An der Apsis des Domes steht im inneren Dom-

hof der sagenumwobene Tausendjährige Ro-

senstock, der in der „Fundatio“ lediglich als

Baum erwähnt ist.

St. Laurentius-Kapelle

Im südlichen Kreuzgangflügel verbirgt sich ganz

im Westen die für den Besucher nicht zugäng-

liche St. Laurentius-Kapelle, die heutige Dom-

sakristei. Anfang des 12. Jh. dreischiffig und

sechs Joche tief als Grabkirche Bischof Udos

(1079-1114) angelegt, erfuhr die Kapelle im

15. Jh. mit dem Anbau eines weiteren Schiffes

auf der Südseite eine wesentliche Erweiterung.

Die mit vegetabilem und maskenhaftem

Schmuck versehenen Kapitelle sind ein quali-

tätvolles Beispiel der romanischen Bauorna-

mentik und verdienen besondere Beachtung.

Im Unterschied zu den romanischen Säulen

sind die Schäfte der gotischen Stützpfeiler

achteckig und ihre Kapitelle sind mit großblätt-

rigem Laubwerk versehen. In dem Zwickel

zwischen der St. Laurentius-Kapelle und dem

südlichen Querhausarm als Pendant zum

„Neuen Paradies“ auf der Nordseite befindet

sich die Sakristei, die heute den Zugang zum

Diözesanmuseum mit seinen außergewöhn-

lichen mittelalterlichen Kunstschätzen bildet.

Der Saal über der Kapelle diente einst dem

Domkapitel als Archiv.

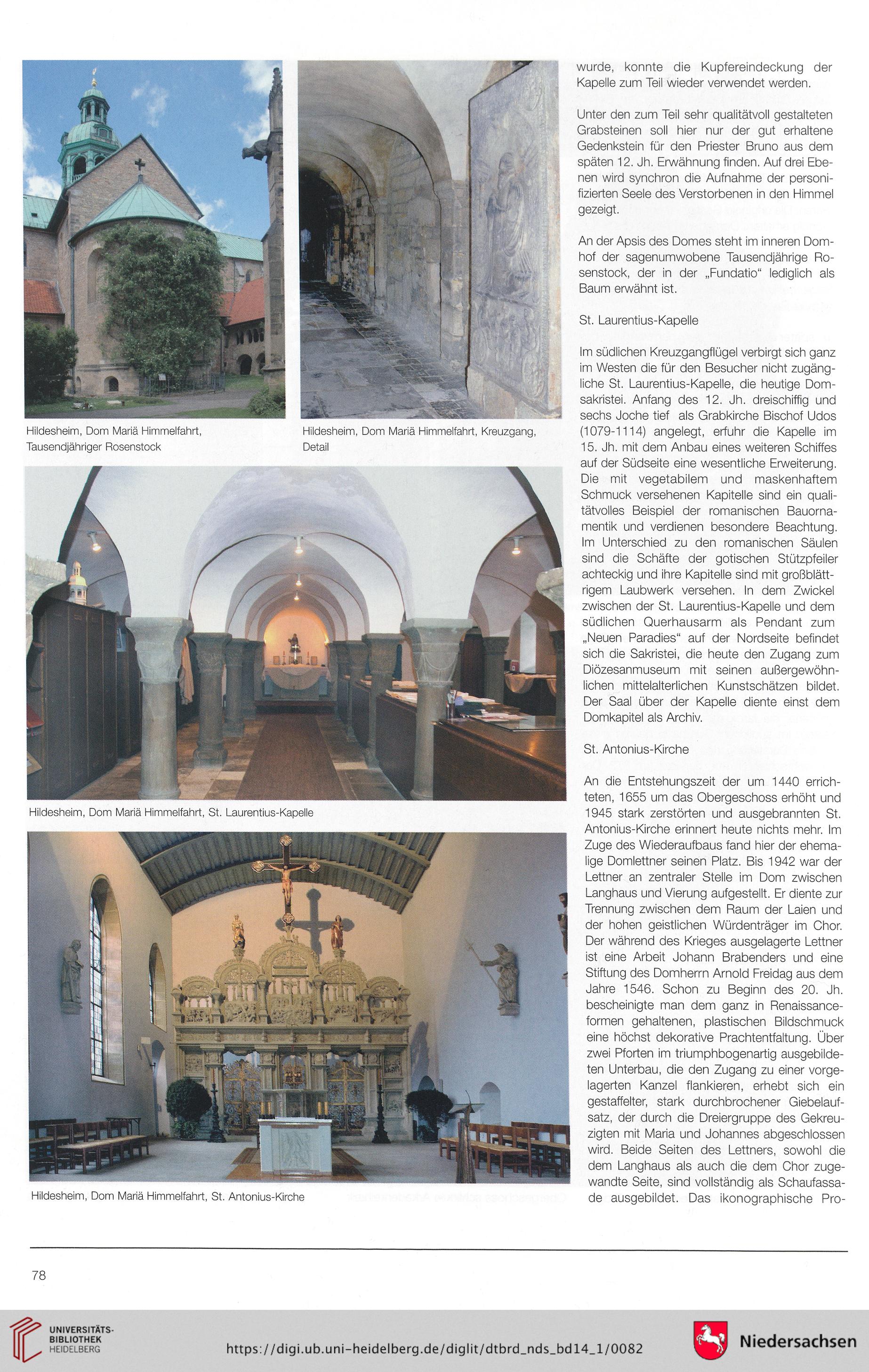

St. Antonius-Kirche

An die Entstehungszeit der um 1440 errich-

teten, 1655 um das Obergeschoss erhöht und

Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, St. Laurentius-Kapelle

Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, St. Antonius-Kirche

1945 stark zerstörten und ausgebrannten St.

Antonius-Kirche erinnert heute nichts mehr. Im

Zuge des Wiederaufbaus fand hier der ehema-

lige Domlettner seinen Platz. Bis 1942 war der

Lettner an zentraler Stelle im Dom zwischen

Langhaus und Vierung aufgestellt. Er diente zur

Trennung zwischen dem Raum der Laien und

der hohen geistlichen Würdenträger im Chor.

Der während des Krieges ausgelagerte Lettner

ist eine Arbeit Johann Brabenders und eine

Stiftung des Domherrn Arnold Freidag aus dem

Jahre 1546. Schon zu Beginn des 20. Jh.

bescheinigte man dem ganz in Renaissance-

formen gehaltenen, plastischen Bildschmuck

eine höchst dekorative Prachtentfaltung. Über

zwei Pforten im triumphbogenartig ausgebilde-

ten Unterbau, die den Zugang zu einer vorge-

lagerten Kanzel flankieren, erhebt sich ein

gestaffelter, stark durchbrochener Giebelauf-

satz, der durch die Dreiergruppe des Gekreu-

zigten mit Maria und Johannes abgeschlossen

wird. Beide Seiten des Lettners, sowohl die

dem Langhaus als auch die dem Chor zuge-

wandte Seite, sind vollständig als Schaufassa-

de ausgebildet. Das ikonographische Pro-

78

Tausendjähriger Rosenstock

Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, Kreuzgang,

Detail

wurde, konnte die Kupfereindeckung der

Kapelle zum Teil wieder verwendet werden.

Unter den zum Teil sehr qualitätvoll gestalteten

Grabsteinen soll hier nur der gut erhaltene

Gedenkstein für den Priester Bruno aus dem

späten 12. Jh. Erwähnung finden. Auf drei Ebe-

nen wird synchron die Aufnahme der personi-

fizierten Seele des Verstorbenen in den Himmel

gezeigt.

An der Apsis des Domes steht im inneren Dom-

hof der sagenumwobene Tausendjährige Ro-

senstock, der in der „Fundatio“ lediglich als

Baum erwähnt ist.

St. Laurentius-Kapelle

Im südlichen Kreuzgangflügel verbirgt sich ganz

im Westen die für den Besucher nicht zugäng-

liche St. Laurentius-Kapelle, die heutige Dom-

sakristei. Anfang des 12. Jh. dreischiffig und

sechs Joche tief als Grabkirche Bischof Udos

(1079-1114) angelegt, erfuhr die Kapelle im

15. Jh. mit dem Anbau eines weiteren Schiffes

auf der Südseite eine wesentliche Erweiterung.

Die mit vegetabilem und maskenhaftem

Schmuck versehenen Kapitelle sind ein quali-

tätvolles Beispiel der romanischen Bauorna-

mentik und verdienen besondere Beachtung.

Im Unterschied zu den romanischen Säulen

sind die Schäfte der gotischen Stützpfeiler

achteckig und ihre Kapitelle sind mit großblätt-

rigem Laubwerk versehen. In dem Zwickel

zwischen der St. Laurentius-Kapelle und dem

südlichen Querhausarm als Pendant zum

„Neuen Paradies“ auf der Nordseite befindet

sich die Sakristei, die heute den Zugang zum

Diözesanmuseum mit seinen außergewöhn-

lichen mittelalterlichen Kunstschätzen bildet.

Der Saal über der Kapelle diente einst dem

Domkapitel als Archiv.

St. Antonius-Kirche

An die Entstehungszeit der um 1440 errich-

teten, 1655 um das Obergeschoss erhöht und

Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, St. Laurentius-Kapelle

Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, St. Antonius-Kirche

1945 stark zerstörten und ausgebrannten St.

Antonius-Kirche erinnert heute nichts mehr. Im

Zuge des Wiederaufbaus fand hier der ehema-

lige Domlettner seinen Platz. Bis 1942 war der

Lettner an zentraler Stelle im Dom zwischen

Langhaus und Vierung aufgestellt. Er diente zur

Trennung zwischen dem Raum der Laien und

der hohen geistlichen Würdenträger im Chor.

Der während des Krieges ausgelagerte Lettner

ist eine Arbeit Johann Brabenders und eine

Stiftung des Domherrn Arnold Freidag aus dem

Jahre 1546. Schon zu Beginn des 20. Jh.

bescheinigte man dem ganz in Renaissance-

formen gehaltenen, plastischen Bildschmuck

eine höchst dekorative Prachtentfaltung. Über

zwei Pforten im triumphbogenartig ausgebilde-

ten Unterbau, die den Zugang zu einer vorge-

lagerten Kanzel flankieren, erhebt sich ein

gestaffelter, stark durchbrochener Giebelauf-

satz, der durch die Dreiergruppe des Gekreu-

zigten mit Maria und Johannes abgeschlossen

wird. Beide Seiten des Lettners, sowohl die

dem Langhaus als auch die dem Chor zuge-

wandte Seite, sind vollständig als Schaufassa-

de ausgebildet. Das ikonographische Pro-

78