60

ÜBER DIE HERSTELLUNGSART DER KOPTISCHEN KOPPBEDECKUNGEN.

der Arbeiter dieselben sicberlicb am Rahmen mit

einer feinen Netz- oder anderen Nadel, gleichviel ob

Holz oder Elfenbein 'mit- und emgeflochten hat.

In der "Wiener Fabrik wird die Arbeit „Filet"

genannt. Was wir heute unter dieser Bezeichnung

verstehen, sind in primitiver Form die Fischernetze

mit den Knoten, dieselbe Arbeit, die zum Anfangen

einer Hängematte verwendet wird, oder die künstle-

rische Form der altitalienischen und der orientali-

schen Filet- oder Netzarbeiten, deren Netzwerk mit

Mustern durchflochten ist.

Alle vier Kopfbedeckungen sind in einem Stück

gearbeitet. Nach der Vollendung wurde es zur

Hälfte gefaltet und rechts und links zusammenge-

näht. Was also den oberen Abschluss bildet, war

während der Arbeit die Mitte und als solche durch

eine eingezogene dünne Schnur gekennzeichnet, die

beim Tragen wohl dazu diente, der Mütze eine be-

liebig breite oder spitze Form zu geben. Die Größe

und Weichheit der Mützen giebt der Vermutung

Raum, dass sie zum mindesten in dem oberen Teil

über eine feste Form gespannt waren. Auch in den

__ii *f il'irtttl'^ Villi« i imiiini.....|„__

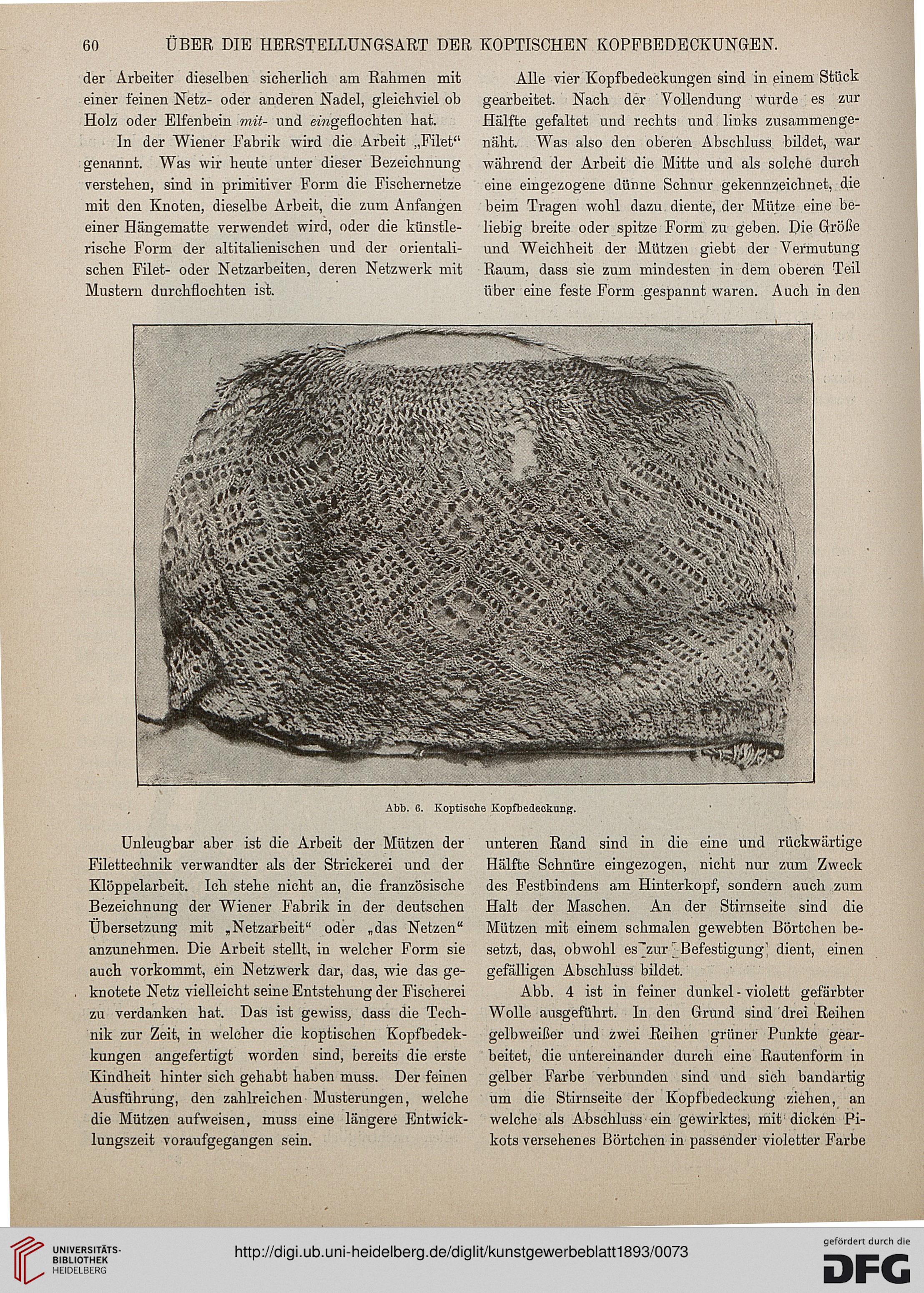

Abb. 6. Koptische Kopfbedeckung.

Unleugbar aber ist die Arbeit der Mützen der

Filettechnik verwandter als der Strickerei und der

Klöppelarbeit. Ich stehe nicht an, die französische

Bezeichnung der Wiener Fabrik in der deutschen

Übersetzung mit „Netzarbeit" oder „das Netzen"

anzunehmen. Die Arbeit stellt, in welcher Form sie

auch vorkommt, ein Netzwerk dar, das, wie das ge-

knotete Netz vielleicht seine Entstehung der Fischerei

zu verdanken hat. Das ist gewiss, dass die Tech-

nik zur Zeit, in welcher die koptischen Kopfbedek-

kungen angefertigt worden sind, bereits die erste

Kindheit hinter sich gehabt haben muss. Der feinen

Ausführung, den zahlreichen Musterungen, welche

die Mützen aufweisen, muss eine längere Entwick-

lungszeit voraufgegangen sein.

unteren Rand sind in die eine und rückwärtige

Hälfte Schnüre eingezogen, nicht nur zum Zweck

des Festbindens am Hinterkopf, sondern auch zum

Halt der Maschen. An der Stirnseite sind die

Mützen mit einem schmalen gewebten Börtchen be-

setzt, das, obwohl es~zur'^Befestigung' dient, einen

gefälligen Abschluss bildet.

Abb. 4 ist in feiner dunkel - violett gefärbter

Wolle ausgeführt. In den Grund sind drei Reihen

gelbweißer und zwei Reihen grüner Punkte gear-

beitet, die untereinander durch eine Rautenform in

gelber Farbe verbunden sind und sich bandartig

um die Stirnseite der Kopfbedeckung ziehen, an

welche als Abschluss ein gewirktes, mit dicken Pi-

kots versehenes Börtchen in passender violetter Farbe

ÜBER DIE HERSTELLUNGSART DER KOPTISCHEN KOPPBEDECKUNGEN.

der Arbeiter dieselben sicberlicb am Rahmen mit

einer feinen Netz- oder anderen Nadel, gleichviel ob

Holz oder Elfenbein 'mit- und emgeflochten hat.

In der "Wiener Fabrik wird die Arbeit „Filet"

genannt. Was wir heute unter dieser Bezeichnung

verstehen, sind in primitiver Form die Fischernetze

mit den Knoten, dieselbe Arbeit, die zum Anfangen

einer Hängematte verwendet wird, oder die künstle-

rische Form der altitalienischen und der orientali-

schen Filet- oder Netzarbeiten, deren Netzwerk mit

Mustern durchflochten ist.

Alle vier Kopfbedeckungen sind in einem Stück

gearbeitet. Nach der Vollendung wurde es zur

Hälfte gefaltet und rechts und links zusammenge-

näht. Was also den oberen Abschluss bildet, war

während der Arbeit die Mitte und als solche durch

eine eingezogene dünne Schnur gekennzeichnet, die

beim Tragen wohl dazu diente, der Mütze eine be-

liebig breite oder spitze Form zu geben. Die Größe

und Weichheit der Mützen giebt der Vermutung

Raum, dass sie zum mindesten in dem oberen Teil

über eine feste Form gespannt waren. Auch in den

__ii *f il'irtttl'^ Villi« i imiiini.....|„__

Abb. 6. Koptische Kopfbedeckung.

Unleugbar aber ist die Arbeit der Mützen der

Filettechnik verwandter als der Strickerei und der

Klöppelarbeit. Ich stehe nicht an, die französische

Bezeichnung der Wiener Fabrik in der deutschen

Übersetzung mit „Netzarbeit" oder „das Netzen"

anzunehmen. Die Arbeit stellt, in welcher Form sie

auch vorkommt, ein Netzwerk dar, das, wie das ge-

knotete Netz vielleicht seine Entstehung der Fischerei

zu verdanken hat. Das ist gewiss, dass die Tech-

nik zur Zeit, in welcher die koptischen Kopfbedek-

kungen angefertigt worden sind, bereits die erste

Kindheit hinter sich gehabt haben muss. Der feinen

Ausführung, den zahlreichen Musterungen, welche

die Mützen aufweisen, muss eine längere Entwick-

lungszeit voraufgegangen sein.

unteren Rand sind in die eine und rückwärtige

Hälfte Schnüre eingezogen, nicht nur zum Zweck

des Festbindens am Hinterkopf, sondern auch zum

Halt der Maschen. An der Stirnseite sind die

Mützen mit einem schmalen gewebten Börtchen be-

setzt, das, obwohl es~zur'^Befestigung' dient, einen

gefälligen Abschluss bildet.

Abb. 4 ist in feiner dunkel - violett gefärbter

Wolle ausgeführt. In den Grund sind drei Reihen

gelbweißer und zwei Reihen grüner Punkte gear-

beitet, die untereinander durch eine Rautenform in

gelber Farbe verbunden sind und sich bandartig

um die Stirnseite der Kopfbedeckung ziehen, an

welche als Abschluss ein gewirktes, mit dicken Pi-

kots versehenes Börtchen in passender violetter Farbe