FRANSEN, KNÜPFARBEIT UND POSAMENTERIE.

131

Erben orientalischer Pracht und die Verbreiter der-

selben in Spanien und Sizilien, als diejenigen be-

trachtet werden, welche neben anderen technischen

Verfahren auch das Knüpfen von Fäden zu Mustern

nach Europa gebracht haben. Dort war es Italien,

das für jede Anregung empfängliche Land, das sie

aufnahm und in seiner Weise und für seine Zwecke

entwickelte. So viel ist gewiss, dass das, was sieh an

reich geknüpften Fransen, Besätzen und Spitzen in

Museen vorfindet, zumeist italienischen oder spa-

nischen Ursprungs ist und dem 15. Jahrhundert

und späterer Zeit angehört.

Mme. Bury Palliser erwähnt in ihrer „History

of lace" mehrmals des „Macrarne-'. Einmal sagt sie,

„dass die Arbeit in dem Albergo de' Poveri in Genua

gelehrt werde und

dort hauptsächlich zur

Verzierung von Da-

masttüchern, ,Macra-

me' genannt, diene.

Sie bestehe darin, die

Endfäden des Ge-

webes zu knüpfen und

damit eine lange

Franse an den beiden

Schmalseiten des

Tuches zu bilden". An

anderer Stelle ist dar-

auf hingewiesen, „dass

man auch eine Franse

in Baumwolle, Seide

und Leinen mache, die

,Macrame' genannt

werde". An dritter

Stelle wird unter den

italienischen Bezeich-

nungen für Spitzenarten und deren Arbeitsweise der

punto a groppo oder a gropari (heisst knoten oder

knüpfen) angeführt. Dabei findet sich eine Abbil-

dung, von welcher es heißt: „An dieser Spitze sind

die Fäden zusammengeknotet wie die Fransen der

,Macrame' in Genua. In dieser Art sind die Leinen-

tücher verziert, welche die Bäuerinnen der römischen

Campagna auf dem Kopf tragen."

Danach wäre das Wort Macrame doppeldeutig.

Hier bezeichnet es ein Tuch, dort eine geknüpfte

Arbeit. Einem Kenner der arabischen Sprache dürfte

es wahrscheinlich gelingen, die arabische Bedeutung

zu erklären, nach welcher festzustellen wäre, wieweit

das Wort für die gemeinten zwei Dinge berechtigt ist.

Die italienische Bezeichnung punto a groppo,

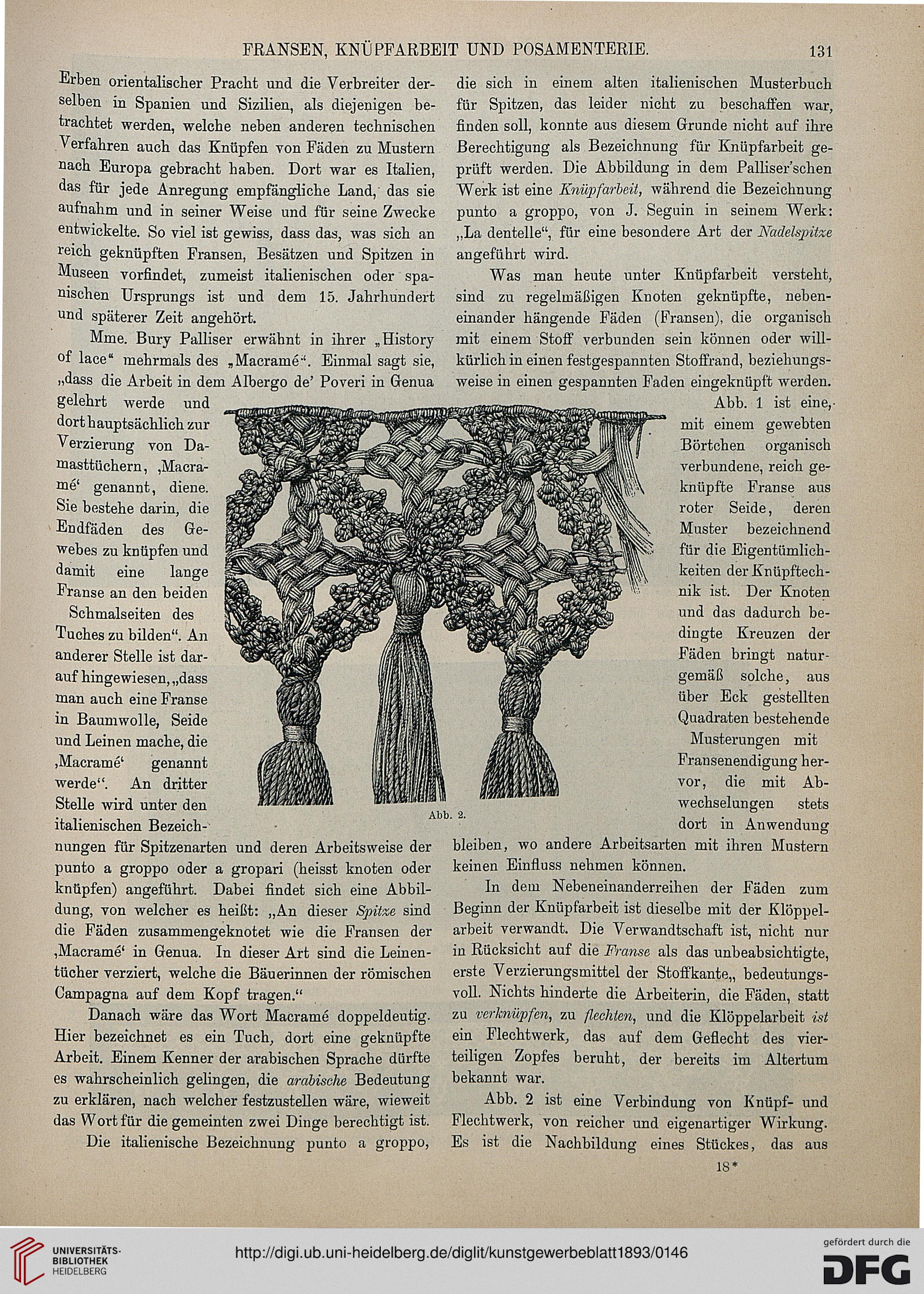

Abb. 2.

die sich in einem alten italienischen Musterbuch

für Spitzen, das leider nicht zu beschaffen war,

finden soll, konnte aus diesem Grunde nicht auf ihre

Berechtigung als Bezeichnung für Knüpfarbeit ge-

prüft werden. Die Abbildung in dem Palliser'schen

Werk ist eine Knüpfarbeit, während die Bezeichnung

punto a groppo, von J. Seguin in seinem Werk:

„La dentelle", für eine besondere Art der Nadelspitze

angeführt wird.

Was man heute unter Knüpfarbeit versteht,

sind zu regelmäßigen Knoten geknüpfte, neben-

einander hängende Fäden (Fransen), die organisch

mit einem Stoff verbunden sein können oder will-

kürlich in einen festgespannten Stoffrand, beziehungs-

weise in einen gespannten Faden eingeknüpft werden.

Abb. 1 ist eine,-

mit einem gewebten

Börtchen organisch

verbundene, reich ge-

knüpfte Franse aus

roter Seide, deren

Muster bezeichnend

für die Eigentümlich-

keiten der Knüpftech-

nik ist. Der Knoten

und das dadurch be-

dingte Kreuzen der

Fäden bringt natur-

gemäß solche, aus

über Eck gestellten

Quadraten bestehende

Musterungen mit

Fransenendigung her-

vor, die mit Ab-

wechselungen stets

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ dort in Anwendung

bleiben, wo andere Arbeitsarten mit ihren Mustern

keinen Einfluss nehmen können.

In dem Nebeneinanderreihen der Fäden zum

Beginn der Knüpfarbeit ist dieselbe mit der Klöppel-

arbeit verwandt. Die Verwandtschaft ist, nicht nur

in Rücksicht auf die Franse als das unbeabsichtigte,

erste Verzierungsmittel der Stoffkante,, bedeutungs-

voll. Nichts hinderte die Arbeiterin, die Fäden, statt

zu verknüpfen, zu flechten, und die Klöppelarbeit ist

ein Flechtwerk, das auf dem Geflecht des vier-

teiligen Zopfes beruht, der bereits im Altertum

bekannt war.

Abb. 2 ist eine Verbindung von Knüpf- und

Flechtwerk, von reicher und eigenartiger Wirkung.

Es ist die Nachbildung eines Stückes, das aus

IS*

131

Erben orientalischer Pracht und die Verbreiter der-

selben in Spanien und Sizilien, als diejenigen be-

trachtet werden, welche neben anderen technischen

Verfahren auch das Knüpfen von Fäden zu Mustern

nach Europa gebracht haben. Dort war es Italien,

das für jede Anregung empfängliche Land, das sie

aufnahm und in seiner Weise und für seine Zwecke

entwickelte. So viel ist gewiss, dass das, was sieh an

reich geknüpften Fransen, Besätzen und Spitzen in

Museen vorfindet, zumeist italienischen oder spa-

nischen Ursprungs ist und dem 15. Jahrhundert

und späterer Zeit angehört.

Mme. Bury Palliser erwähnt in ihrer „History

of lace" mehrmals des „Macrarne-'. Einmal sagt sie,

„dass die Arbeit in dem Albergo de' Poveri in Genua

gelehrt werde und

dort hauptsächlich zur

Verzierung von Da-

masttüchern, ,Macra-

me' genannt, diene.

Sie bestehe darin, die

Endfäden des Ge-

webes zu knüpfen und

damit eine lange

Franse an den beiden

Schmalseiten des

Tuches zu bilden". An

anderer Stelle ist dar-

auf hingewiesen, „dass

man auch eine Franse

in Baumwolle, Seide

und Leinen mache, die

,Macrame' genannt

werde". An dritter

Stelle wird unter den

italienischen Bezeich-

nungen für Spitzenarten und deren Arbeitsweise der

punto a groppo oder a gropari (heisst knoten oder

knüpfen) angeführt. Dabei findet sich eine Abbil-

dung, von welcher es heißt: „An dieser Spitze sind

die Fäden zusammengeknotet wie die Fransen der

,Macrame' in Genua. In dieser Art sind die Leinen-

tücher verziert, welche die Bäuerinnen der römischen

Campagna auf dem Kopf tragen."

Danach wäre das Wort Macrame doppeldeutig.

Hier bezeichnet es ein Tuch, dort eine geknüpfte

Arbeit. Einem Kenner der arabischen Sprache dürfte

es wahrscheinlich gelingen, die arabische Bedeutung

zu erklären, nach welcher festzustellen wäre, wieweit

das Wort für die gemeinten zwei Dinge berechtigt ist.

Die italienische Bezeichnung punto a groppo,

Abb. 2.

die sich in einem alten italienischen Musterbuch

für Spitzen, das leider nicht zu beschaffen war,

finden soll, konnte aus diesem Grunde nicht auf ihre

Berechtigung als Bezeichnung für Knüpfarbeit ge-

prüft werden. Die Abbildung in dem Palliser'schen

Werk ist eine Knüpfarbeit, während die Bezeichnung

punto a groppo, von J. Seguin in seinem Werk:

„La dentelle", für eine besondere Art der Nadelspitze

angeführt wird.

Was man heute unter Knüpfarbeit versteht,

sind zu regelmäßigen Knoten geknüpfte, neben-

einander hängende Fäden (Fransen), die organisch

mit einem Stoff verbunden sein können oder will-

kürlich in einen festgespannten Stoffrand, beziehungs-

weise in einen gespannten Faden eingeknüpft werden.

Abb. 1 ist eine,-

mit einem gewebten

Börtchen organisch

verbundene, reich ge-

knüpfte Franse aus

roter Seide, deren

Muster bezeichnend

für die Eigentümlich-

keiten der Knüpftech-

nik ist. Der Knoten

und das dadurch be-

dingte Kreuzen der

Fäden bringt natur-

gemäß solche, aus

über Eck gestellten

Quadraten bestehende

Musterungen mit

Fransenendigung her-

vor, die mit Ab-

wechselungen stets

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ dort in Anwendung

bleiben, wo andere Arbeitsarten mit ihren Mustern

keinen Einfluss nehmen können.

In dem Nebeneinanderreihen der Fäden zum

Beginn der Knüpfarbeit ist dieselbe mit der Klöppel-

arbeit verwandt. Die Verwandtschaft ist, nicht nur

in Rücksicht auf die Franse als das unbeabsichtigte,

erste Verzierungsmittel der Stoffkante,, bedeutungs-

voll. Nichts hinderte die Arbeiterin, die Fäden, statt

zu verknüpfen, zu flechten, und die Klöppelarbeit ist

ein Flechtwerk, das auf dem Geflecht des vier-

teiligen Zopfes beruht, der bereits im Altertum

bekannt war.

Abb. 2 ist eine Verbindung von Knüpf- und

Flechtwerk, von reicher und eigenartiger Wirkung.

Es ist die Nachbildung eines Stückes, das aus

IS*